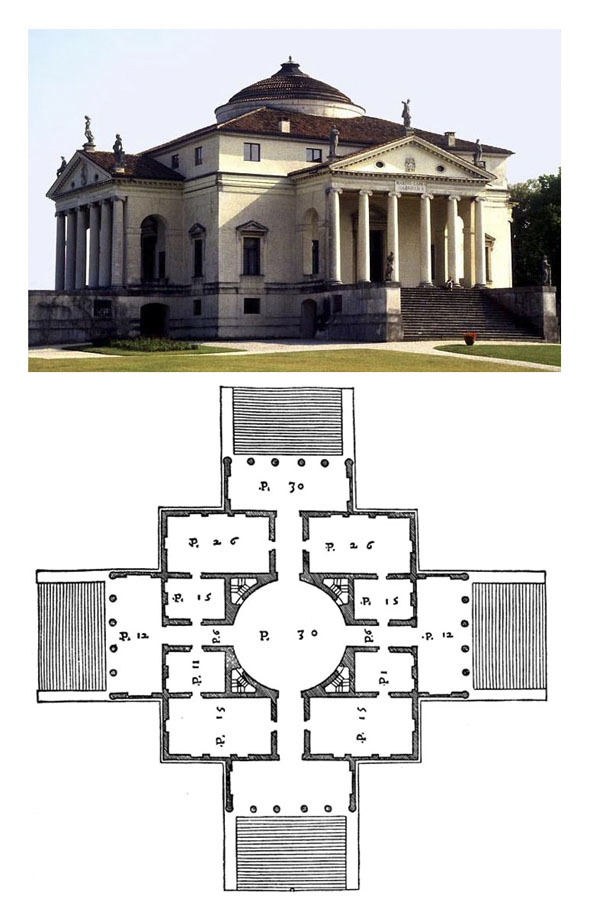

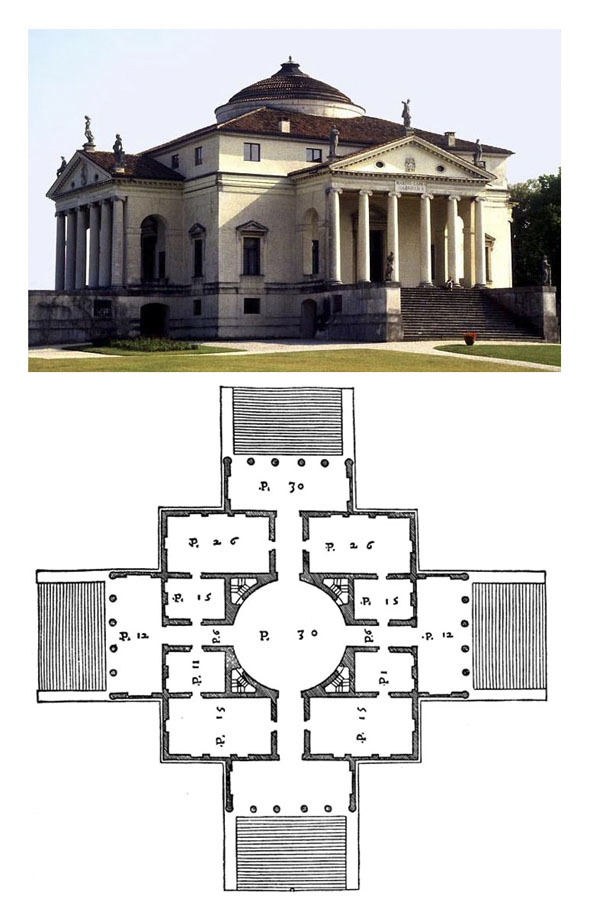

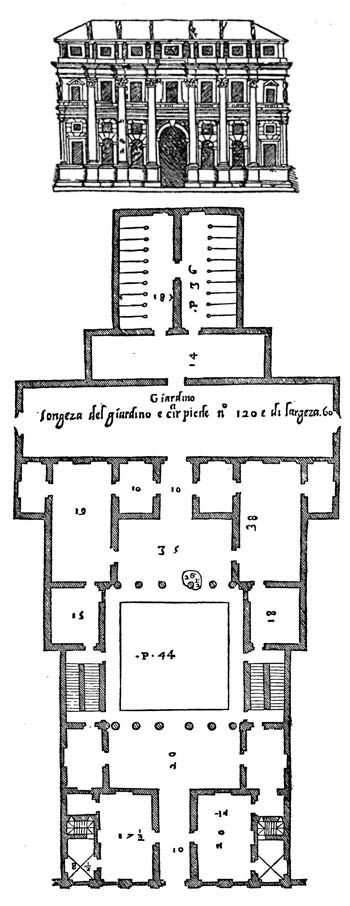

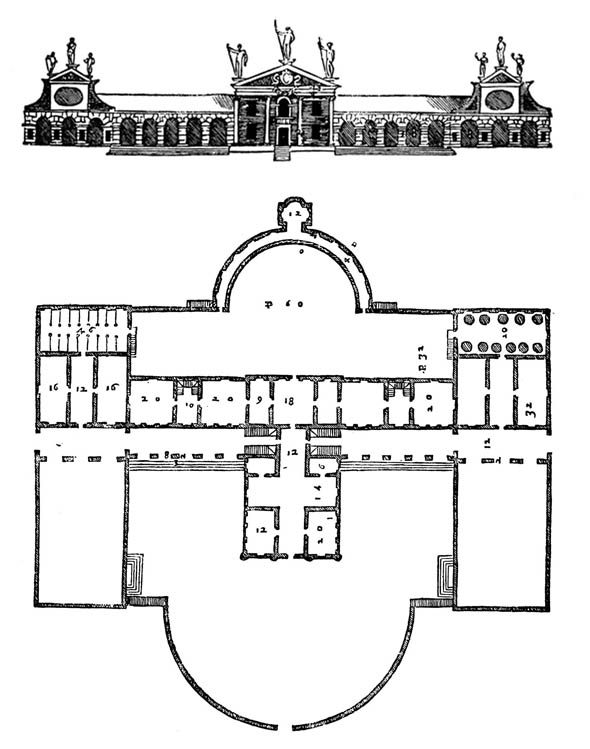

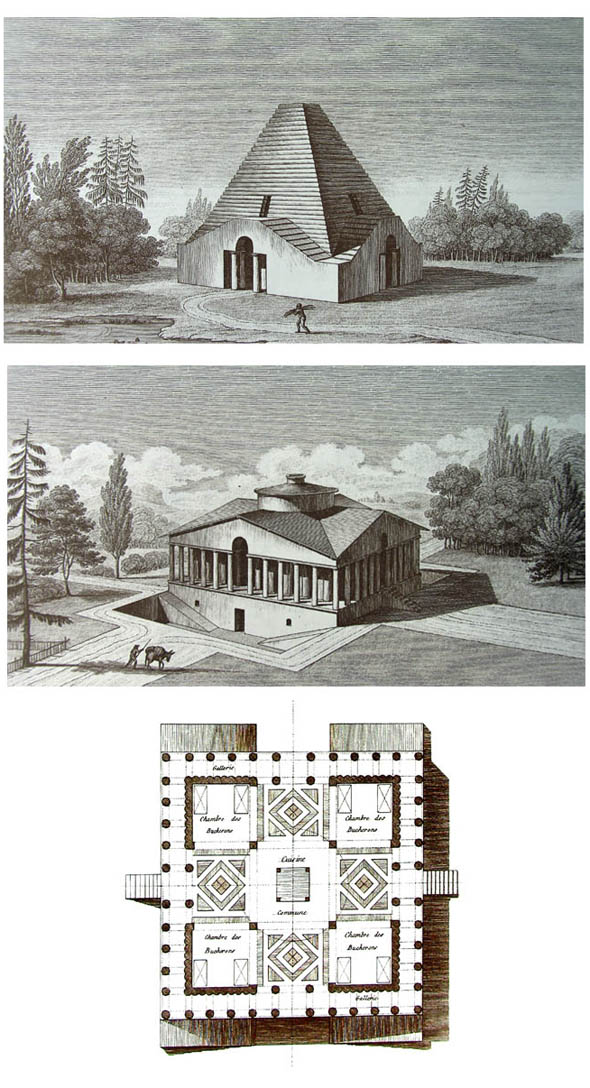

| Поиск совершенных пропорций сооружения вели зодчие всех эпох. Об этом свидетельствует гармоничность произведений архитектуры прошлого и труды её теоретиков. Вероятно, и в наше время нет архитектора, которого не интересуют пропорции создаваемого им сооружения. Однако способы их нахождения и совершенствования различны. Одни архитекторы ищут соотношения, полагаясь лишь на чувственное восприятие, другие стремятся дополнить интуицию применением определённых закономерностей. Самым ранним свидетельством использования математических методов для установления пропорций произведения искусства является канон соотношений человеческой фигуры, созданный в Египте за 5 тысячелетий до нашей эры. В архитектуре Древней Греции и Древнего Рима каноном стали правила соотношений частей ордеров, пропорций комнат, зал, жилых и общественных зданий, ставшие нам известными из книги Витрувия. Архитектура готики создала свою теорию пропорциональности, основанную на методах триангуляции и на применении некоторых геометрических фигур. Им придавался символический смысл: равносторонний треугольник олицетворял троицу, квадрат – мир и природу, пентаграмма – счастье и т.д. В качестве примера использования математических методов и геометрических закономерностей нам представляется уместным рассмотреть работы трёх мастеров архитектуры – А.Палладио, К.-Н.Леду и Р.Майера, т.к., по нашему мнению, они являются наиболее яркими геометристами в истории архитектуры. А. Палладио, например, сводил схемы своих работ к геометрическим морфотипам; К.-Н. Леду – это геометрист-фантаст, который пытался поженить шар и куб, он в открытую использует простейшие формы геометрического алфавита – квадраты, круги, треугольники; Р. Майер производит геометрический анализ своих работ, даёт им определённые шифры. Но обратимся к более детальному анализу их работ. Система пропорционирования Палладио, например, определяется не только суммой правил, хотя, конечно, они играют в ней существенную роль. Его систему можно характеризовать как творческий метод, который целенаправленно приводит к осуществлению основного принципа – принципа подобия, который последовательно реализуется на всех уровнях согласования пропорций целого и его частей. Пропорциональная решётка – это геометрическое построение, определяющее соотношения частей композиции и целого. “Красивой” она может быть только в математическом смысле и часто такой и является в произведениях Палладио. Но именно она определяет соотношения произведения, пропорциональную связь между целым и её частями, а также частей между собой. Однако только талант художника может оживить эту математическую схему, облекая её в совершенные формы архитектурного сооружения. Этому учит творчество Палладио. Изучение проектов и построек Палладио подтверждает соблюдение в них принципа соответствия размеров здания и его частей, а также зависимости величины окон от размеров комнат, на необходимость которой указывает Палладио. В результате этого его произведения предстают перед нами как органическое целое, в котором общая величина, размеры комнат, зал и масштаб фасада взаимно обусловлены (рис.1 а, б, в). Модулор Корбюзье подчинён, в частности, идее установления связи размеров сооружений с ростом человека. В постройках Палладио она существует и определяется величиной единицы измерения – вичентинского фута.

Рис. 1а. Вилла Ротонда для Паоло Альмерико 1567 г. План, перспектива.

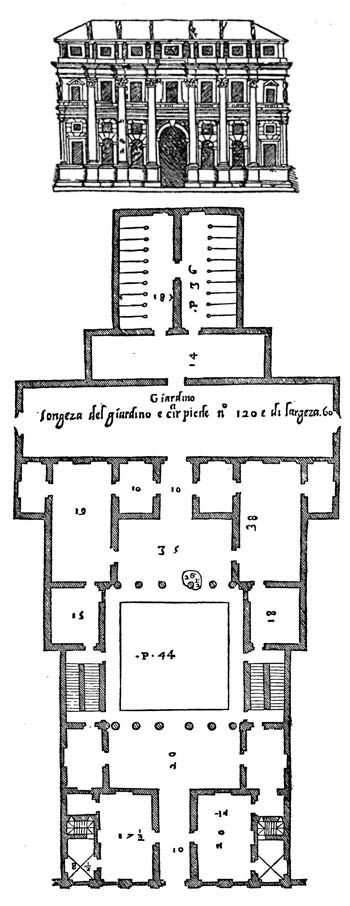

Рис.1б. Палаццо Вальмарана 1566 г. План, фасад.

Рис.1в. Вилла Барбаро в Мазере около Бассано 1560-1570 гг. План, фасад.

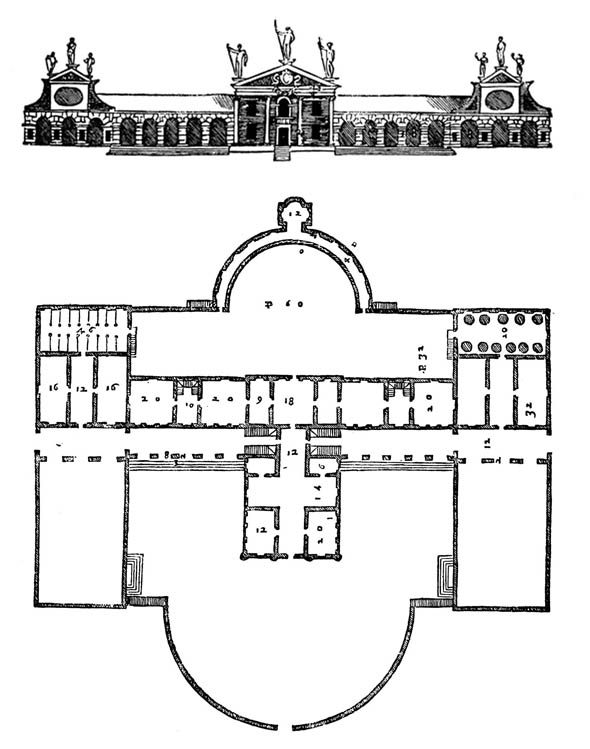

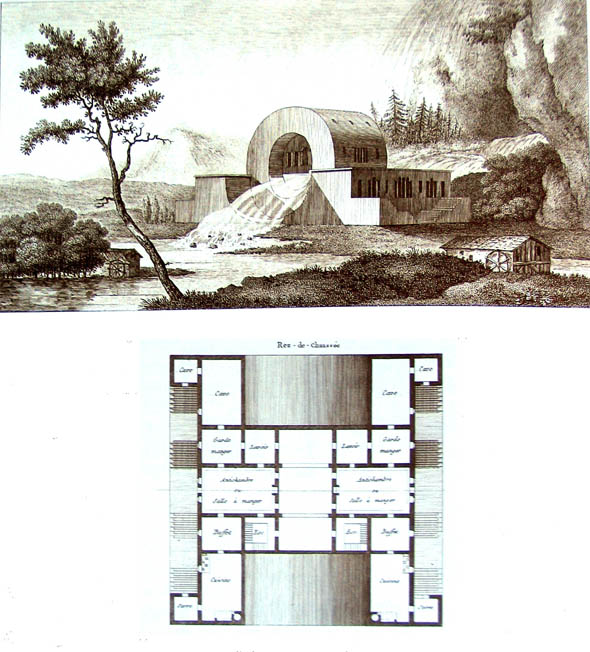

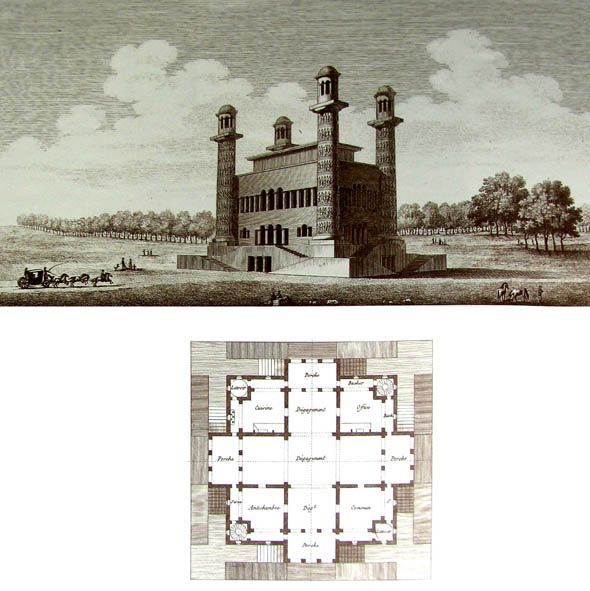

В полном соответствии со взглядами теоретиков архитектуры итальянского Возрождения Палладио устанавливает пропорции, применяя отношения малых целых чисел. Отношение диагонали квадрата к его стороне указывается крайне редко. Наиболее часто встречаются соотношения, которые Альберти рекомендовал как гармонические музыкальные созвучия: 4:3, 3:2, 5:3, 3:1, 4:1; а также 1:1. Встречаются также указания на применение отношений 8:5 и 13: 8,близких к золотому сечению. Следующим мастером-творцом, произведения которого вообще невозможно себе представить без геометрических преобразований и символики, является Клод-Николя Леду. Его произведения предельно разнообразны. В первую очередь, они функциональны, и при этом достаточно часто представляют собой формы основного геометрического алфавита (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), обеспечившие современные успехи Леду (мастерская обручей, мастерская лесорубов, дом директоров источника Лу (рис.2 а, б, в)). Во-вторых, предложено два типа программ. С одной стороны, это общественные здания, обычные в жизни города: церковь, рынок, биржа, приют, гостиница, общественные бани, школа и дома для игр и отдыха, и к ним присоединяется своеобразное вместилище некоторых профессий или ремёсел, которые, кроме того, нечётко отличаются от проектов деревенских домов, откуда усиленная идея разнообразия в гармонии основного проекта, основанного на отношении город/деревня. С другой стороны, город будущего (Шо) требует ряда типов общественных зданий, настолько же небывалых назначений, как и форм, где преобладают визуальные символы, видимые как иероглифические скульптурные знаки.

Рис. 2а. Мастерская обручей. План, фасад.

Рис. 2б. Мастерская лесорубов, хранителей леса. План, перспективные виды (варианты)

Рис. 2в. Дом директоров источника Лу. План, перспектива

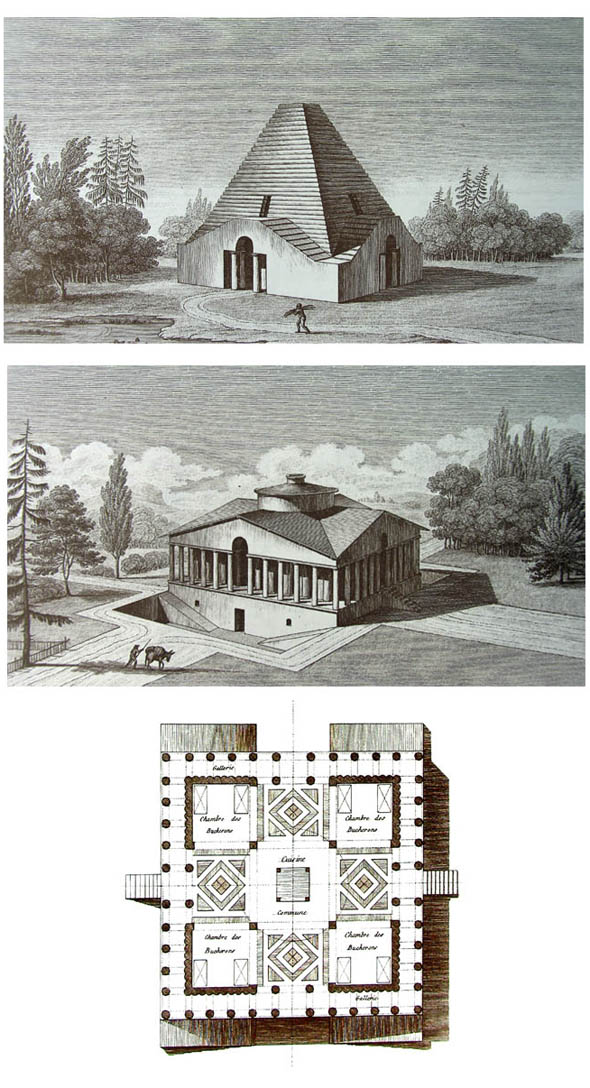

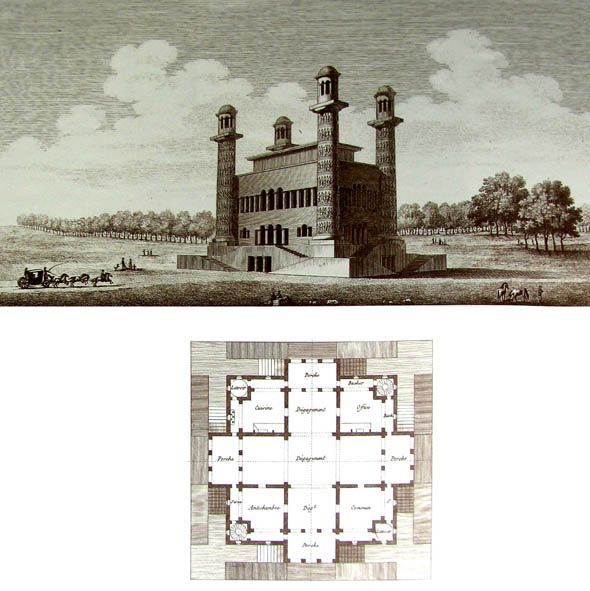

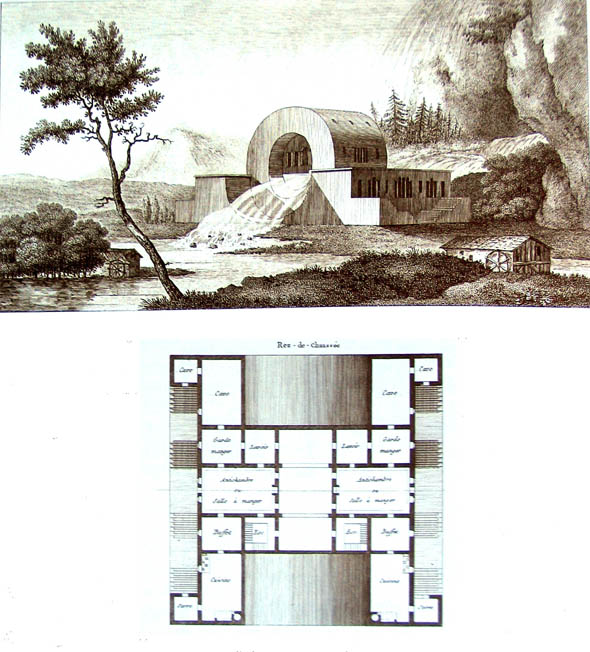

Для более глубокого понимания геометрических приёмов Леду рассмотрим несколько примеров. Первый из них – Храм Памяти (рис. 2 г). Этот дом, который построен практически по классическим принципам, централен и центричен. Он должен находиться в центре пустого пространства, принцип симметрии – его геометрическая сила монумента, памятника, имеющего четыре обелиска. Леду размышляет: часто мы ставим памятники убийцам, по ошибке награждая их за сомнительные с общечеловеческой точки зрения достижения. Но её можно исправить путём смены приоритетов, поставив памятник женщинам. Женщины обновляют мир, который разрушают воины. Пирамидальная структура здания, напоминающая зиккурат, его крестообразный план являются продолжением того же архетипа, лента из мифологических картин, главные герои которых – женщины, обнимает колонны, поднимаясь по ярусам вместе с лестницами внутри. План слегка диссиметричен, но в прямоугольном фасаде – симметрия и равновесие, воплощающие справедливость и добродетель.

Рис. 2г. Храм Памяти. План, перспектива

Теперь обратимся к более подробному рассмотрению знаменитого города-утопии Шо (рис. 2 д). Интересно, что первоначальный вариант плана города Шо имел форму квадрата, и только потом форма сменилась на круг (а точнее на овал). “Круг — это символ психического (ещё Платон описывал психическое как сферу). Квадрат же (и нередко прямоугольник) — символ косного земного вещества, тела и реальности” [8]. Круг — символ Самости, “целостности психического во всех его проявлениях, включая и взаимоотношения человека с природой в целом” [8]. Таким образом, Леду отказывается от прочности (доходящей до косности), статичности, телесности, реальности в пользу стабильной, но подвижной, более тонко организованной формы. Овал – смысловой синоним круга; он говорит о целостности, о слитности, о единстве всех элементов Вселенной.

Рис. 2д. Город Шо. План, Перспективный вид

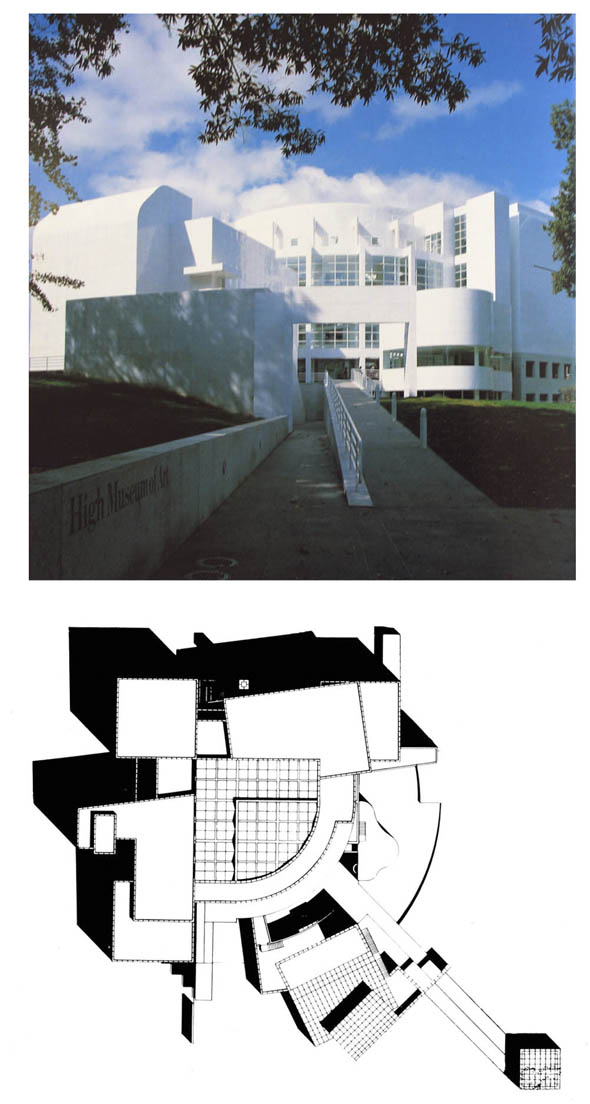

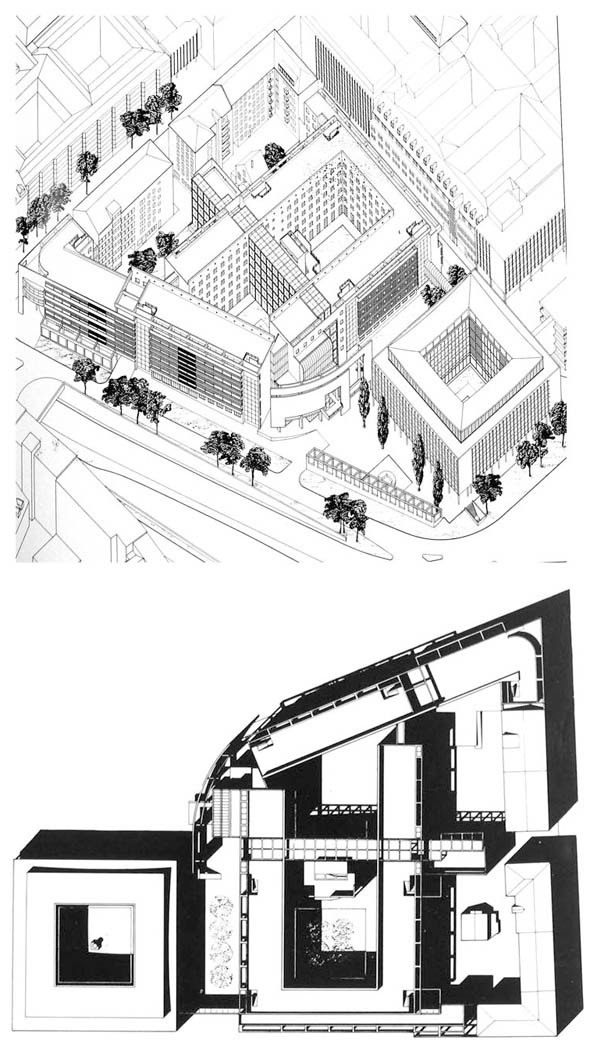

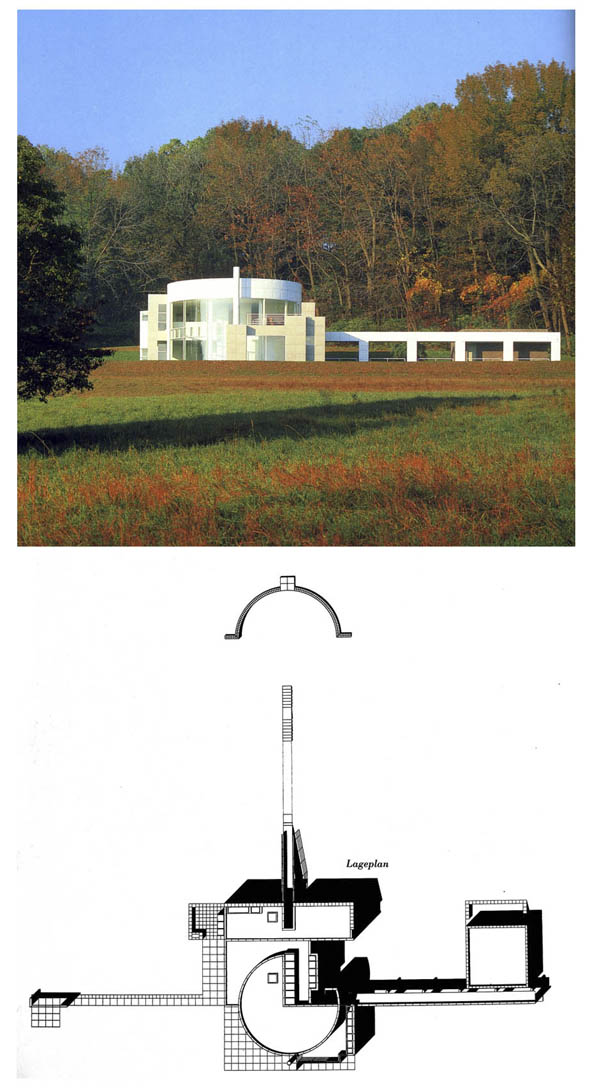

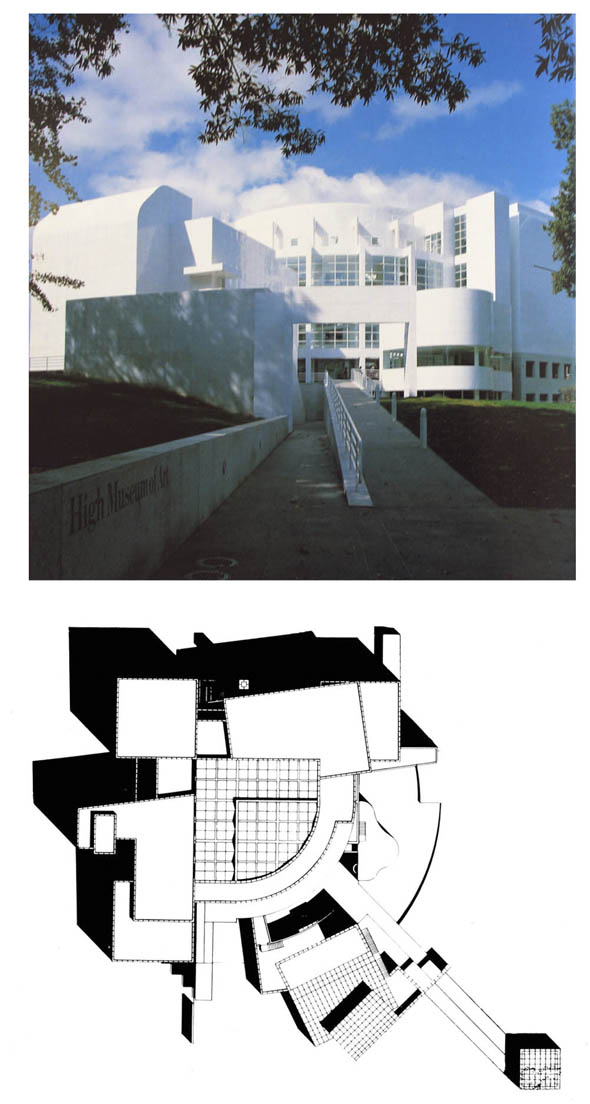

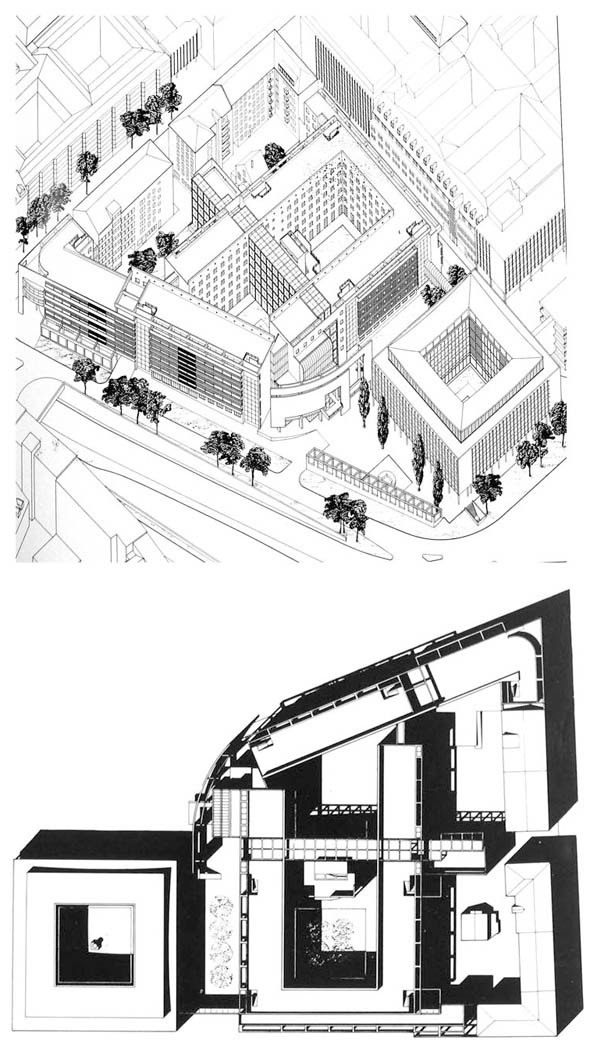

Леду не случайно обращается к правильным фигурам (кругу, квадрату, овалу, равностороннему треугольнику), эти фигуры совершенны сами по себе и отвечают целям научной мысли того времени – “свести все наблюдаемые явления к геометрическим законам движения, привести познаваемый мир к механической схеме” [4]. Круги, квадраты, кресты и т.п. – простейшие рациональные формы К.-Н. Леду. Издавна геометрические символы использовались для описания структуры космоса и никогда не использовались для описания бесструктурного хаоса; для разработки планов Леду сочетает различные фигуры, которые затем в камне вырастают в геометрические тела: пирамиды, кубы, сферы, цилиндры и пр. Именно чистые геометричные формы, построенные циркулем и линейкой, понимаются Леду как универсальный код, с помощью которого информация внешнего мира переводится, транслируется в искусственно создаваемую среду, и декодируются воспринимающими. Геометрия Леду – это традиционные символические фигуры, сакральный смысл которых формировался веками в европейской культуре. Ричард Майер. В своих работах он проявляет оригинальный художественный язык, не меняющийся под влиянием веяний времени. Многие считают его стиль обновлённым языком Ле Корбюзье. Его неомодернистские постройки тяготеют к пуризму и скульптурности объёма. Он трактует искусство архитектуры как создание композиций из строгих геометрических форм, всегда в русле традиций модернизма. Самые излюбленные приёмы Майера – это смещённые ортогональные сетки, синусоидные формы, опоясанные пандусами взаимопроникающие пространства, протяжённые белые поверхности, на которых благодаря прозрачным фасадам и стеклянным потолкам разыгрывается впечатляющий спектакль игры света и тени. Белый цвет давно стал доминантой эстетики Майера. В нем тайно присутствуют все остальные оттенки и, как считает архитектор, белый цвет наиболее содержательный и самодостаточный. Используя его почти во всех проектах, Майер подчёркивает контраст между природой и творением человека. В каждой из его работ мы обязательно находим геометрические трансформации и преобразования: это и наложения простых геометрических фигур друг на друга со смещением их относительно друг друга с последующим перемещении их в вертикальном или горизонтальном направлениях; и работы, в основе композиции которых лежит квадрат, который делят на части; и даже объекты, планы которых принадлежат двум системам координат, повёрнутых относительно друг друга под некоторым углом (рис. 3 а, б, в).

Рис. 3а. Главный музей искусств. Атланта, Джорджия 1980-83гг. План, перспектива

Рис. 3б. Представительство фирмы Сименс. Мюнхен. 1983г. План, аксонометрия

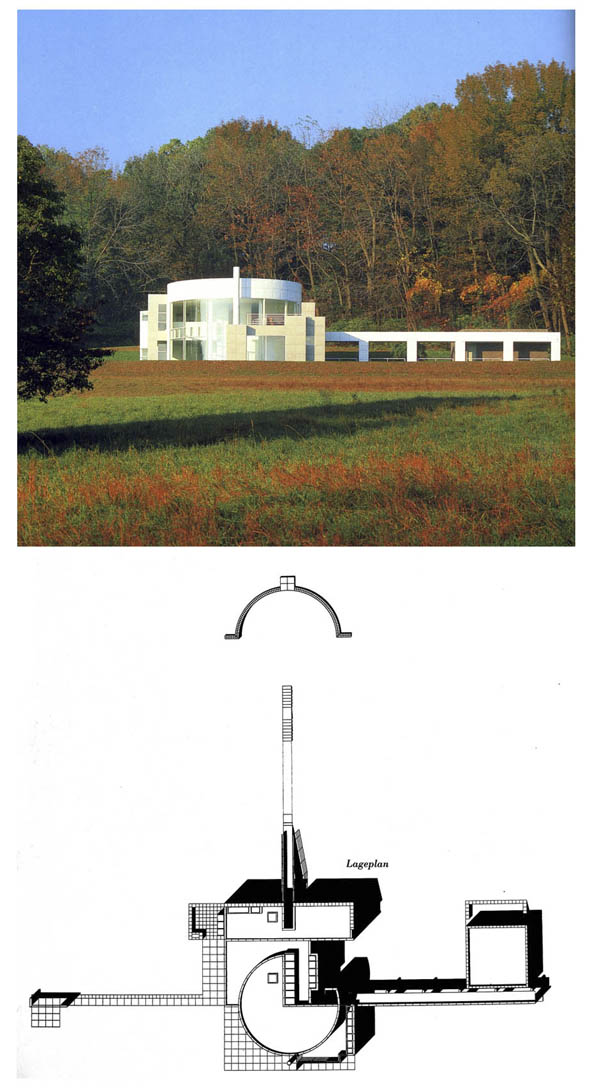

Рис. 3в. Резиденция Гротта. Нью Джерси. 1983-89 гг. План, фасад

Р. Майер активно использует тяжеловесные, крупные объёмы, как правило, лаконичной формы. Но редко сами по себе. В композиции они контрастируют с большими остеклёнными или мелко расчленёнными поверхностями, причём, массивные части часто выдвигаются вперёд и отрываются от земли, путём постановки их на отдельные опоры или заглублённые внутрь стены. “Открытая, прозрачная, залитая светом, рациональная... По-моему, архитектура — это сотворение пространства для жизни человека в атмосфере воодушевления и значимости. Оно отличается необычайной аурой”, – так говорит Майер о своей архитектуре и том, что для него архитектура вообще. Кубы, цилиндры и конусы Майера распадаются на интригующие фрагменты, скульптурные винтовые лестницы, экспрессивные мостики и козырьки. Может показаться, что архитектор часто повторяет некоторые детали, но на самом деле он бесконечно оттачивает свои стилевые приёмы, каждый раз находя новую гармонию между пространством, формой и светом – фундаментальными компонентами архитектуры, неподвластной времени. Здания Майера напоминают элегантные океанские лайнеры, наделённые строгостью, торжественностью и словно ускользающей материальностью. Математика для творческого труда архитектора издавна признаётся чем-то очень важным, необходимым и плодотворным. И всё же архитектурная наука так до сих пор и не разработала должным образом этот, можно сказать, кардинальный вопрос теории. Речь идет не только о ремесленном или техническом вооружении зодчего, о реализации идеи в проекте и сооружении, но и о творческом процессе поиска, о “формах” самой идеи, о “формах” художественного мышления. Мы далеки ещё от создания строгой теории гармонизации архитектурной формы. В настоящее время необходимо хотя бы накопить и привести в должный порядок уже имеющиеся у нас данные, полученные в результате анализа архитектурной формы памятников исторического прошлого.

|