| Несмотря на «волну патриотизма» городских властей, проявившуюся в желании активного сохранения историко-архитектурных памятников и освоения периферийных территорий крупных городов, проблема проектирования и строительства новых зданий и сооружений в сложившейся структуре исторических центров актуальна до сих пор. В Екатеринбурге, активно претендующем на звание третьей столицы нашей великой Родины, за относительно короткие сроки «строительный бум», о котором сегодня не приходится говорить в условиях очередного экономического кризиса, «подарил» жителям и гостям города ряд довольно «аппетитных» для архитектурной критики объектов. В первую очередь, это общественные здания: административные, торговые и развлекательные. Именно торговые и развлекательные центры стали в последнее время особенно актуальными как для инвесторов, так и для потребителей, а следовательно, и для архитекторов, которые с удовольствием берутся проектировать такие объекты. Первые ищут наиболее выгодные варианты вложения своих финансовых средств, вторые с радостью готовы потратить свои деньги в каком-нибудь особо модном месте, а третьи, то есть архитекторы, руководствуются величиной заработка, амбициями или желанием свободы в творчестве. Почему именно торговые центры дают свободу для архитектурного творчества? Всё просто. Целью застройщиков и инвесторов таких зданий является привлечение как можно большего числа потребителей, которых уже не заманишь просто низкими ценами и всевозможными распродажами – им нужно яркое и модное место для «тусовки», дарящее на все выходные – а для кого-то и на каждый день – положительные впечатления. Создание такого места во многом зависит от фантазии и мастерства архитектора, ну и, конечно, от вложенной суммы. Если современные зарубежные аналоги подобных объектов могут «похвастаться» богатством и разнообразием архитектурно-композиционных, образных и стилевых решений, то отечественные досуговые центры не могут с ними конкурировать по понятным причинам – «железный занавес» в своё время «отбросил» русскую архитектуру лет на 30 назад. Но, оперируя советским лозунгом «догнать и перегнать Запад», российские архитекторы стараются удивить зрителей новыми, необычными плодами своего творчества. Пожалуй, самой экспериментирующей в плане стилевых поисков в архитектуре является Москва, с характерной для нее «эклектичностью». В Екатеринбурге стилевая палитра современных зданий намного скромней и однообразнее. В первую очередь, это робкие хай-тековские и неомодернистские западные мотивы, использованные в архитектурных решениях наиболее популярных торгово-развлекательных центров, таких, как, например, «Екатерининский», «Дирижабль», «Карнавал» и «Гринвич». Но всё это в масштабах мировой архитектуры можно отнести уже к прошлому веку, поскольку подобные здания возводились на Западе в 1960–1990-е годы. Одним из объектов, которые идут в разрез с этой тенденцией, стал так называемый girls-маркет «ГринГо», расположенный в самом «сердце» города: в квартале между улицами Карла Либкнехта и Толмачева, рядом с главным учебным корпусом Уральской государственной архитектурно-художественной академии (рис. 1).

Рис. 1. ТРЦ «ГринГо» Местоположение подобного объекта как нельзя удачно для застройщика, которым является фирма «Общество «Малышева-73» (ТРЦ «Гринвич», кстати, тоже их «детище»), поскольку в центральной части города наблюдается наибольшая концентрация потенциальных посетителей и покупателей. Появившись, это здание сразу вызвало неоднозначные реакции у зрителей, особенно у тех, кто имеет прямое отношение к архитектурной академии, то есть профессиональному архитектурному сообществу, по многим причинам. Архитекторы, бывшие студенты нескольких первых выпусков, с ностальгией вспоминают о прекрасной площади с цветниками и клумбами перед их институтом. Однако студенты последующих выпусков на протяжении всей своей учёбы помнят только серый железобетонный забор – «символ вечной стройки» некоего мифического подземного паркинга, заказчиком которого являлся «Метрострой» (рис. 2), с обещанной новой благоустроенной площадью в виде амфитеатра перед зданием института. Тем, кто поступил в академию в течение прошлых пяти-шести лет, повезло куда больше. Эти «счастливчики» примерно четыре года «упирались носом» в железобетонный забор, но однажды его не стало, и появилось «чудо» современной архитектуры под названием «ГринГо». Думается, после этого события многие вздохнули с облегчением, потому что наконец-то пространство перед главным входом визуально расширилось, хотя его физические размеры увеличились незначительно. Стоит отметить, что во время возведения торгового центра бедных обитателей академии вообще «зажали» временными деревянными заборами и ограждениями буквально на самом крыльце. Можно утверждать, что за это время они «прошли огонь, воду и»… клаустрофобию.

Рис. 2. ''Вечная стройка'' перед УралГАХА. Будущая строительная площадка «ГринГо» Не хочется вспоминать о безрадостных для архитектурной академии событиях, связанных с потерей площади перед главным учебным корпусом. Здесь и сейчас стоит «ГринГо» такой, какой он есть. Какой же он на самом деле? Посвященных в историю архитектуры созерцание данного здания наверняка натолкнёт мысль: «Где-то я уже подобное видел?» Действительно, «ГринГо» всем своим озорным видом демонстрирует, что он родом из постмодернизма. Особенно это очевидно благодаря или вопреки окружающей исторической застройке улицы Карла Либкнехта. Если взглянуть на развертку по Карла Либкнехта в границах улиц Ленина и Первомайская (рис. 3), то можно увидеть, что застройка этой части улицы является исторической. Она состоит преимущественно из зданий, выполненных в стиле конструктивизм и классическом стиле. При таком соседстве стилевое решение здания «ГринГо», несомненно, противопоставлено дуостилизму соседствующих зданий. Попытаемся разобраться, хорошо это или плохо.

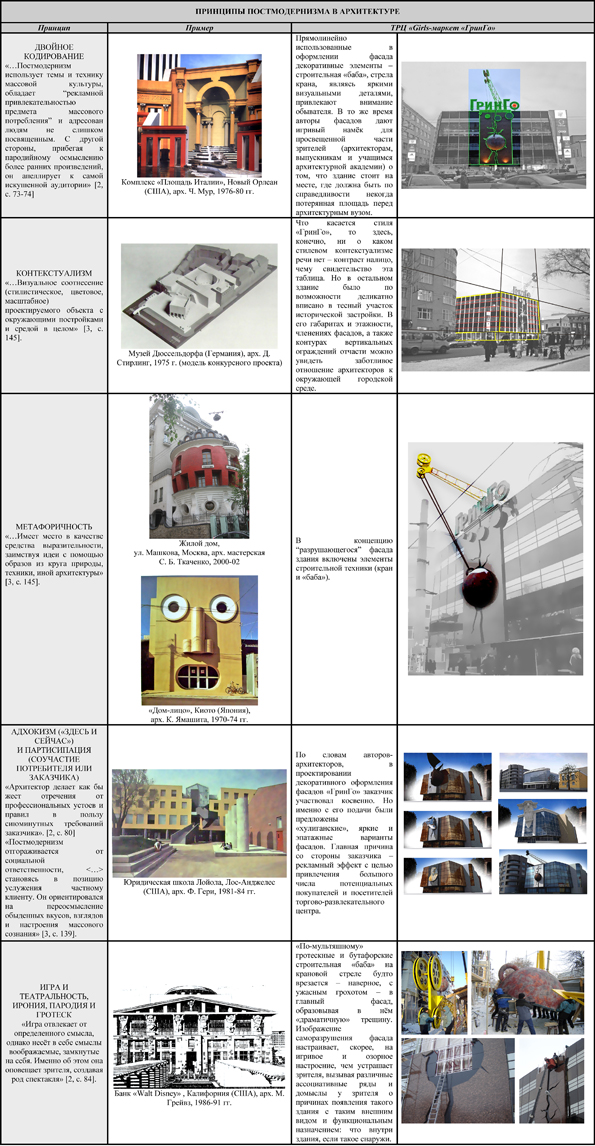

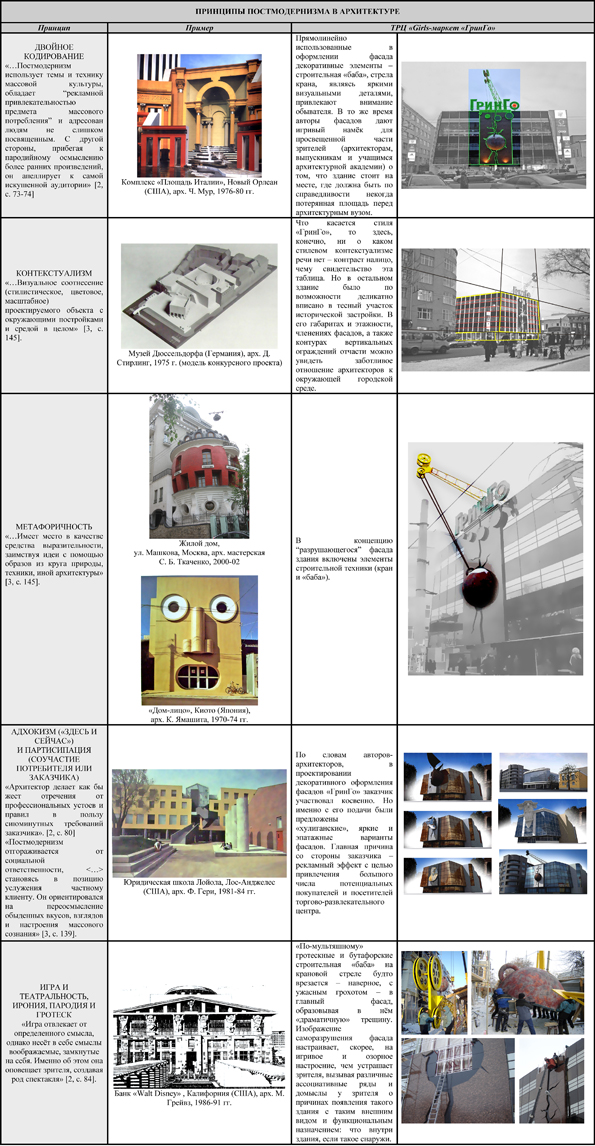

Рис. 3. Развертка по ул. К. Либкнехта в границах ул. Ленина и ул. Первомайская Чтобы не заявлять голословно о стилевой принадлежности «ГринГо», необходимо определить истоки стиля постмодернизм, в частности, такого его течения как популистская архитектура. Постмодернизмом принято называть структурно схожие явления в общественной жизни, культуре, искусстве и архитектуре Запада, относящиеся к последней четверти XX столетия. В архитектуре основным объединяющим руслом постмодернистских явлений стала оппозиция авангарду с его программными заявлениями: рациональность, вера в прогресс, культ новизны, устремленность в будущее, абсолютизм и однозначность взглядов и другие. Постмодернизм в архитектуре в процессе своего развития имел несколько этапов и направлений, среди которых наиболее радикальным стала линия иронического гротеска, названного впоследствии «популизмом», или «поп-архитектурой». Архитектурный популизм, особенно проявивший себя в 1970-80-е годы, основывался на идеях поп-арта в искусстве и дизайне, где приёмы, язык массовой культуры и банальные символы кича зачастую вводились в систему постмодернистского двойного кодирования. Среди архитекторов, развивавших линию популизма, можно назвать американцев Р. Вентури, Р. Стерна, Ч. Мура, Ф. Гери и австрийца Х. Холляйна [1, 4]. Основная идея популизма в искусстве, дизайне и архитектуре заключалась в возвращении «нового реализма» взамен модернистского абстракционизма, в разговоре автора со зрителем на понятном, «массовом» языке. Популизм вообще был рассчитан на привлечение массового зрителя к культуре за счёт использования ярких визуальных эффектов (например, реалистичность или гротеск), злободневности образов (например, популярные персоны или обыгранные события), относительно формальных свойств предметов изображения (например, увеличение яркости и насыщенности цвета). В настоящее время идеи оригинальной поп-архитектуры 1970-80-х трансформировались в так называемую «арт-архитектуру», под которой понимаются здания и сооружения, призванные удовлетворять потребности в большей мере не утилитарного, а эстетического характера. Такие архитектурные объекты воспринимаются как «художественный жест», особое обращение автора к зрителям. Принимая во внимание сказанное выше, можно утверждать, что в «ГринГо» явственно видны черты постмодернизма, а в частности, поп-архитектуры (табл. 1). Доказательства тому налицо. «По-мультяшному» гротескная и бутафорская строительная «баба» на крановой стреле будто врезается – наверное, с ужасным грохотом – в главный фасад, образовывая в нём «драматичную» трещину.

Табл. 1. Принципы постмодернизма в архитектуре Однако, по утверждению самих авторов архитекторов В. Громады и А. Титова, в процессе проектирования о конкретной стилевой ориентации будущего здания речи не шло. Несмотря на то, что стиль вообще не был основополагающим ориентиром в поиске архитектурного решения, «ГринГо» получился, хоть и нечаянно, но все-таки именно постмодернистским. Об этом свидетельствует не только поп-артовское декоративное оформление фасада, но и ряд других, менее заметных неискушенному в теории архитектуры зрителю признаков. Каких именно? Постмодернизм, являясь программным стилевым направлением, имел своих апологетов-теоретиков. Наибольший вклад в теорию архитектурного постмодернизма внесли Ч. Дженкс, Р. Стерн, Р. Вентури, Г. Клотц, которые сформулировали основные позиции постмодернизма [1–4]. Среди них можно выделить следующие, наиболее ярко проявившиеся в архитектуре «ГринГо». Это двойное кодирование, которое заключается в адресации архитектурного образа как к обывателю, так и к профессионалу от архитектуры. Очевидно также, что в исследуемом объекте присутствует и «цитата в лоб», и игра, и театральность, и ирония, и пародия, и метафора – это ли не в духе постмодернистского образа? В «ГринГо» прямолинейно использованные в оформлении фасада декоративные элементы – строительная «баба», стрела крана, являясь яркими визуальными деталями, привлекают внимание обывателя. Как комментируют владельцы здания в одном из рекламных проспектов, стрела крана – это «олицетворение стремительного роста и постоянного движения», строительная «баба», будто разбивающая фасад – «крах стереотипов». Учитывая концепцию торгового центра – некий girls-маркет для раскрепощенной продвинутой молодежи преимущественно женского пола, трактовка образа здания кажется несколько абстрактной. В этом отношении более обоснованно звучит концепция образа «ГринГо», данная одним из авторов – В. Громадой. Архитектор свою идею поясняет так: «Вечная стройка» – в моё время здесь была стройка, в ваше и, возможно, в будущем». Авторы фасадов делают игривый намёк просвещенной части зрителей (архитекторам, выпускникам и учащимся архитектурной академии) на то, что здание стоит на месте, где должна быть по справедливости некогда потерянная площадь перед архитектурным вузом. Хотя стоит сказать, что искушенная архитектурой часть зрителей является довольно узкой культурной ячейкой в масштабах всего города. Вообще для обитателей УралГАХА можно считать везением тот факт, что авторами фасадов «ГринГо» выступили выпускники архитектурной академии. Получилась такая своеобразная завуалированная «архитектурная вендетта» – академия потеряла свою территорию, но последнее слово осталось все-таки за ней… Янки, go home! Гринго, go home! «ГринГо», go away! Надо сказать, что это вполне по-постмодернистски – не забыты история, время и дух места. Еще одним принципом постмодернизма, проявившимся в объекте, стал контекстуализм, позволяющий осуществить «…визуальное соотнесение (стилистическое, цветовое, масштабное) проектируемого объекта с окружающими постройками и средой в целом» [3, С. 145]. «ГринГо» включен в историческую застройку довольно неплохо. Во-первых, он компактен как в плане, так и в объеме. Во-вторых, масштабность основных объемов совсем не угнетает. Большие прозрачные витрины соразмерны с человеческим ростом. При этом, видимо, сознательно, несколько заглублён уровень первого этажа на главном фасаде, что ощутимо визуально уменьшает высоту здания. Та часть, которая консольно выступает над первым этажом, сужается кверху, тем самым также «нивелируя» реальные физические размеры и высоту постройки. В-третьих, членения зеркального фасада не вызывает вопросов – вполне удачные размеры и пропорции сетки направляющих фасадной системы. И всё же взаимодействие здания с окружением нельзя назвать во всех отношениях удачным. Вызывают сомнения санитарные и противопожарные расстояния между торговым центром и корпусами архитектурной академии. Как раз напротив входа в академию хотелось бы иметь более широкое и представительное пространство. Все-таки УралГАХА является одним из престижных учебных заведений Екатеринбурга, а главный корпус относится к исторически ценной застройке общегородского значения. Если наклонные зеркальные стены боковых фасадов, призванные отражать солнечный свет в помещения соседних зданий, не вызывают сомнения, то этого нельзя сказать о симметричной форме объекта. В данной застройке объемную композицию «ГринГо» хотелось бы видеть асимметричной, причем со смещением композиционной оси в сторону спортивного корпуса. Возможно, тогда существующая площадочка – назвать её площадью неловко – перед главным корпусом УралГАХА могла стать хотя бы визуально более просторной, а акцент сместился бы в сторону здания академии, которая представляет собой воплощение уральского конструктивизма! Не учитывать этого факта просто нельзя. Стоит сказать несколько слов и о цветовом решении. Колорит объекта, казалось бы, выбран таким образом, чтобы здание в целом решалось на цветовом нюансе и в контексте окружающей исторической застройки, но при дневном свете фасады кажутся несколько мрачноватыми из-за темно-коричневой гаммы. На фоне такого остекления днем в цветовом отношении выделяется лишь яркий и довольно крупный для этого здания логотип магазина. Особого внимания «ГринГо» заслуживает в вечернее и ночное время (рис.4). Контуры объемов и элементов фасада, вплоть до мелочей, подчеркнуты ярким зеленым неоном. Это вполне компенсирует ограниченные точки восприятия, обусловленные тем, что здание стоит практически на красной линии застройки. Но думается, ограниченное восприятие «ГринГо» является неким компромиссом между ним и окружающей исторической средой, поскольку «световая архитектура» объекта чрезмерно ярка и насыщенна. «ГринГо» и ночью притягивает к себе, в то время как все окружающие здания скромно и тихо «растворяются» в ночной мгле.

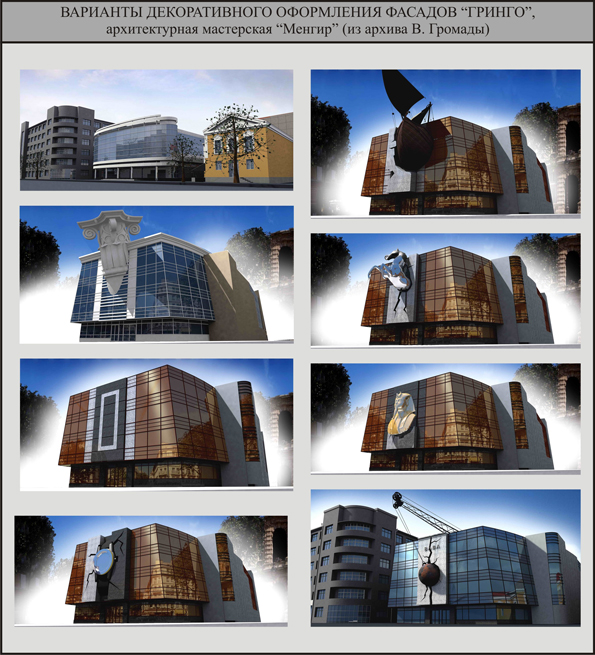

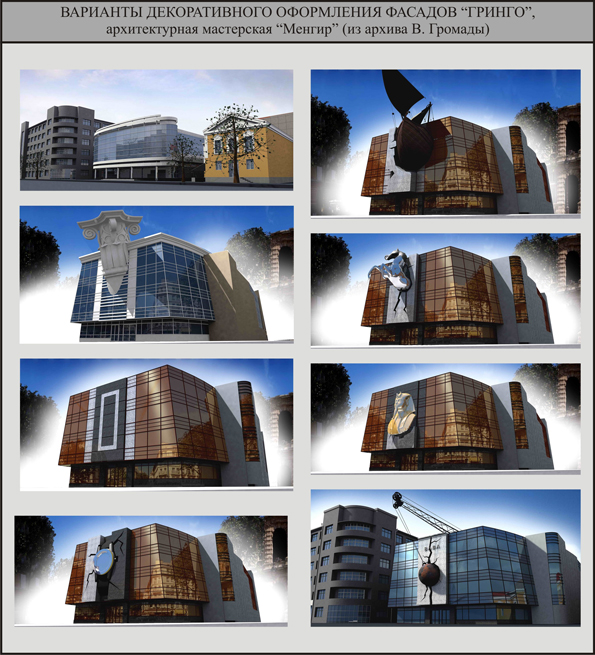

Рис. 4. ''ГринГо'' в вечернее и ночное время суток Идея подсветки «ГринГо», по словам архитекторов «Менгира», «лежит на совести» заказчика, что подводит еще к двум чертам постмодернизма: адхокизму и партисипации [2, 3]. Под этими терминами скрываются принципы проектирования: «здесь и сейчас» и соучастие потребителя или заказчика. Иными словами, это надо понимать как некоторое отречение архитектора от профессиональных устоев в угоду требований заказчика, а также переосмысление вкусов и интересов массового потребителя. В архитектуре здания это выразилось прежде всего в том, что идея создания «хулиганских», ярких и эпатажных фасадов (табл. 2) была предложена архитекторам именно заказчиком.

Табл. 2. Варианты декоративного оформления фасадов «ГринГо», мастерская «Менгир»

(из архива В. Громады) Главная причина – рекламный эффект с целью привлечения большого числа потенциальных покупателей и посетителей торгово-развлекательного центра. С этой же целью был проявлен этакий «жест гуманизма», заключенный в сознательном уменьшении торговых площадей за счет организации атриума (объемно-планировочное решение было выполнено архитектором А. В. Молоковым), что представляется довольно рискованным в плане окупаемости подобных небольших торговых зданий типа «ГринГо». Но в итоге все оказались в выигрыше. Посетители торгового центра наслаждаются уютным, в то же время просторным пространством с большим количеством естественного света, где легко сориентироваться благодаря атриумной планировочной схеме (рис. 5). Владелец за счет первых окупил свое здание довольно быстро.

Рис. 5. Интерьер «ГринГо» Итак, подведем итоги. Во-первых, как настоящий представитель (во всех смыслах) молодого и «зеленого» поколения, «ГринГо», бесспорно, ярок, неоднозначен, противоречив. Это здание – представитель запоздавшего на 30 лет, но все-таки ступившего и на уральскую землю, западного постмодернизма. Причем именно здесь и впервые для Екатеринбурга постмодернизм проявил себя в одной из своих самых радикальных форм – постмодернистском популизме, который характерен использованием приемов кича и эпатажа. Это можно назвать значительным событием для современной российской региональной архитектуры. Но условия включения здания в контекст исторического центра города, его композиционно-художественное решение, а также качество и мастерство воплощения остаются всё же под некоторым сомнением. В силу своей «молодости» и «неопытности» «ГринГо» вышел по-подростковому угловатым в своем внешнем облике, по-юношески дерзким и несколько «наглым» по отношению к историческому контексту. Это все интересно, но приоритеты в застройке квартала оказались расставлены не совсем неправильно. В первую очередь, это касается здания главного учебного корпуса архитектурной академии, которое в данном квартале по праву должно было бы занять приоритетное место. В этом случае возникает вполне резонный вопрос: какой «наложить макияж» и как же нужно подсветить «солидное», «почтенное» и «мудрое» здание академии, чтобы оно выглядело не хуже яркого, кичливого, «молодого» и «наглого» «иностранца» «ГринГо»? |