Architecton: Proceedings of Higher Education №2 (62) June, 2018

History of architecture

Gildina Tatiana A.

Ph.D. (Art Studies), Docent. The department of Art History and Pedagogy of Art.

A. Herzen State Pedagogical University of Russia.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3808-3764

SPIN: 5060-5923

Russia, St. Petersburg, e-mail: felmantanya@gmail.com

APPLICATION OF THE MAPPING AND DISTRIBUTION METHOD USING AS AN EXAMPLE THE CHURCH ARCHITECTURE OF THE SOUTHEASTERN DISTRICTS OF VYATKA PROVINCE IN THE LATE 18th–EARLY 20TH CENTURY

УДК: 72.01

Шифр научной специальности: 85.110

Abstract

Keywords: mapping method, church architecture, type, method of architectural analysis

На сегодняшний день уникальными и эффективными представляются методы графоаналитического характера, такие как метод картографирования и распределения. В нашем понимании центральным становится определение, упомянутое в издании «Картоведение» К. А. Салищева: «Картографический метод исследования – это получение новых данных о действительности по имеющимся или специально созданным для нее картам» [9, с. 267].

По существу, методы графоаналитического характера используются при анализе градостроительных структур, что подтверждается большим количеством исследований в этом направлении, например работой 1979 г., выпущенной авторским коллективом Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству и посвященной применению графоаналитических методов в градостроительных исследованиях. Это исследование представляет разные модификации использования методов графоаналитического характера и возможные направления развития и использования с целью изучения процессов, протекающих в городе [10]. В ряду современных публикаций становится классической по применению метода работа Ю. Н. Кишик, посвященная выявлению характерных принципов пространственной организации старинного города, подлежащего реконструкции [5].

В нашем случае метод может быть использован и для анализа распределения храмового зодчества на определенной территории, и для анализа плотности и активности строительства. Преимуществом метода является его наглядность в сборе показателей выбранной характеристики или критерия, а также возможность из существующих данных получить новые сведения о пространственной организации населенных пунктов.

Метод картографирования и составления картограмм в исследовании эволюционных рядов или типологии архитектуры был предложен и разработан в учебном пособии «Методика архитектурного анализа» А. А. Мусатова, В. В. Кочергина, Ю. Е. Ревзиной, М. Ю. Шубенковой. Авторы предлагают использовать этот метод для получения сведений, касающихся области распространения архитектурных объектов и региональной группировки отдельных типов памятников архитектуры [6, с. 17].

Актуальность метода подтверждается наличием проблемы сохранения культурного наследия, в частности – сохранности архитектурных сооружений [7]. Первостепенной задачей использования метода картографирования становится отображение общей картины архитектурного наследия региона.

Применительно к исследованию архитектуры юго-восточных уездов Вятской губернии конца XVIII – начала XX в. метод картографирования и распределения храмовой архитектуры применялся с целью определения архитектурно-художественного регионального своеобразия и количественного и качественного изменений композиционных структур.

Перед автором стояли следующие задачи:

– поиск и ознакомление с существующими картографическими материалами и историческими картами, планкартами местности;

– выбор картографируемой территории и картографируемого исторического периода и его обоснование;

– выявление картографируемых объектов;

– выполнение авторских работ по созданию рабочих картограмм.

Для выполнения упомянутых задач в качестве картографических основ были использованы:

– карта Вятской губернии, 1822 [8, с. 38];

– карта Вятской губернии, 1871 (масштаб 30 верст в 1 дюйме) [3, с. 15];

– карта Вятской губернии, 1901 (масштаб 60 верст в 1 дюйме) [4];

– карта Удмуртской Республики нашего времени (масштаб 1: 1100000).

В процессе работы с картами выявлены следующие основные проблемы:

1. Далеко не все населенные пункты, в которых есть интересующие нас архитектурные объекты, отмечены на перечисленных картах.

2. Многие населенные пункты имели и имеют до сих пор одинаковые названия. Например, два села с названием Парзи, поселок Балезино и село Балезино и др.

3. Почти все карты имеют разные масштабы и пропорции изображаемой местности. Поэтому перенос объектов на старые карты губернии часто носил приблизительный характер. В связи с этим множество объектов пришлось привязывать к картографической основе, опираясь на сетевые геоданные без указания населенного пункта.

По опыту создания первой картограммы по творчеству одного архитектора было принято решение, что для получения наиболее точных данных необходимо использовать современную карту местности. Сегодня на территории упомянутых уездов располагается Удмуртская Республика.

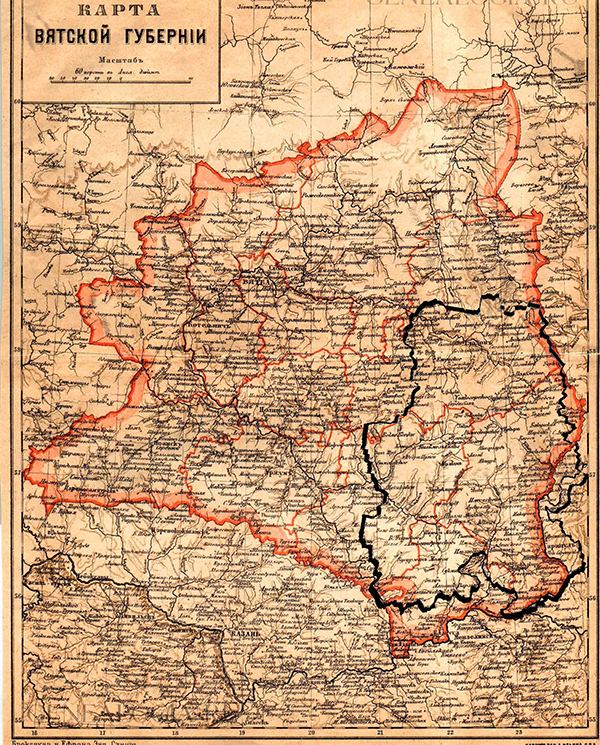

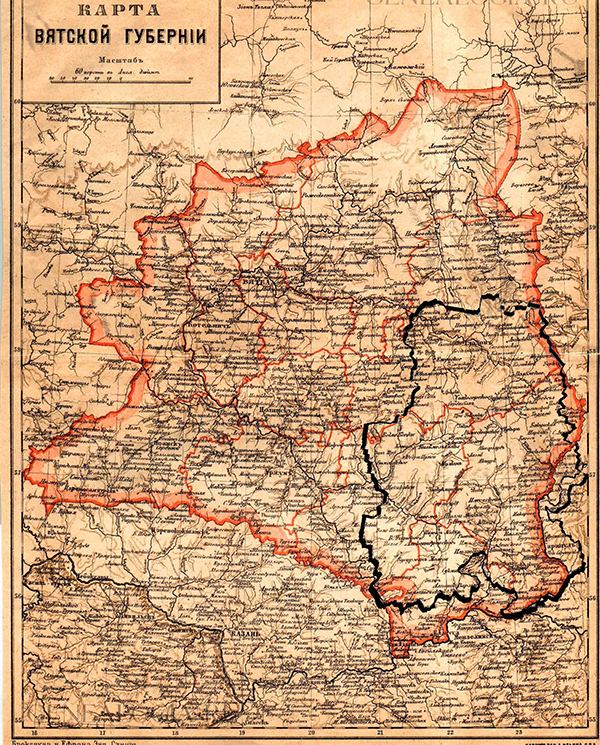

В связи с тем, что научный интерес автора лежит в границах территории современной Удмуртии, встала необходимость в выявлении необходимых для исследования уездов. Поэтому автором была предпринята попытка определения границ современной Удмуртской Республики на территории Вятской губернии (рис. 1).

Рис.1. Карта Вятской губернии 1901 г. из энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Границы Удмуртской Республики отмечены автором статьи

В ходе установления границ выяснилось, что не вся Удмуртская Республика располагается на бывшей территории упомянутых уездов. Границы смещены в области Камбарского района – бывшей части Осинского уезда Пермской губернии; выход границ Вятской губернии на территорию Пермского края связан с нахождением Полозовской волости Сарапульского уезда. Также частично выпадают границы Глазовского, Елабужского и Малмыжского уездов. Все расхождения в границах учтены автором при сборе материала и составления картограмм.

Явным преимуществом использования современной карты местности является повышение информативности картограмм и их точности, а также территориальной достоверности с существенным сокращением сроков создания картограмм.

По мере выявления памятников было создано несколько рабочих картограмм, выполненных точечным способом. Автор прибегнул к локализованному принципу использования точечного способа – соответствующего реальному отображению объекта, при котором с помощью программного продукта Adobe Photoshop были нанесены данные о местонахождении построек на современной карте населенных пунктов Удмуртской Республики.

При использовании картографического метода исследования автором была проведена работа с разными вариантами использования карт – начиная с непосредственного анализа отдельно взятых картограмм и заканчивая сопоставлением картограмм разной направленности.

Впервые автор обратился к этому методу при работе над публикацией «Типологическое разнообразие храмовой архитектуры в творчестве Филимона Меркурьевича Рослякова». Автором была создана картограмма с помеченными на ней постройками зодчего, обозначенными символами, соответствующими основным композиционным формам, в которых работал архитектор Ф. М. Росляков [1, с. 224]. Использование данного метода было частично освещено в публикации, посвященной региональным особенности храмовой архитектуры конца XVIII – первой половины XIX в. юго-восточной части Вятской губернии [2, с. 68].

Одна из первых созданных автором картограмм хронологическая – карта исследуемой территории с помеченными на ней храмами, обозначенными значками разных цветов, соответствующих разным периодам возведения храмов. Каждое цветовое значение точно соответствует местоположению определенного населенного пункта. Такой вид картограмм был необходим для анализа общей картины плотности и процесса застройки в исследуемом регионе.

В ходе работы создано несколько хронологических картограмм с разными временными диапазонами: картограммы с учетом 10-, 25-, 30- и 50-летнего «шагов».

По итогам работы можно сделать вывод, что картограмма с 10-летним интервалом наименее удобна в получении информации, так как строительство некоторых церквей затягивалось на продолжительное время и конкретное датирование той или иной постройки оказывалось затруднительным. Слишком большой цветовой разброс не давал конкретной информации по процессу строительства в регионе.

Картограмма с 25-летним интервалом, наоборот, показалась достаточно удобной в получении информации о распределении храмовой архитектуры на территории юго-восточных уездов Вятской губернии. Такая картограмма позволила отследить именно процесс распределения строительной активности в регионе и выявить основные центры храмостроительства.

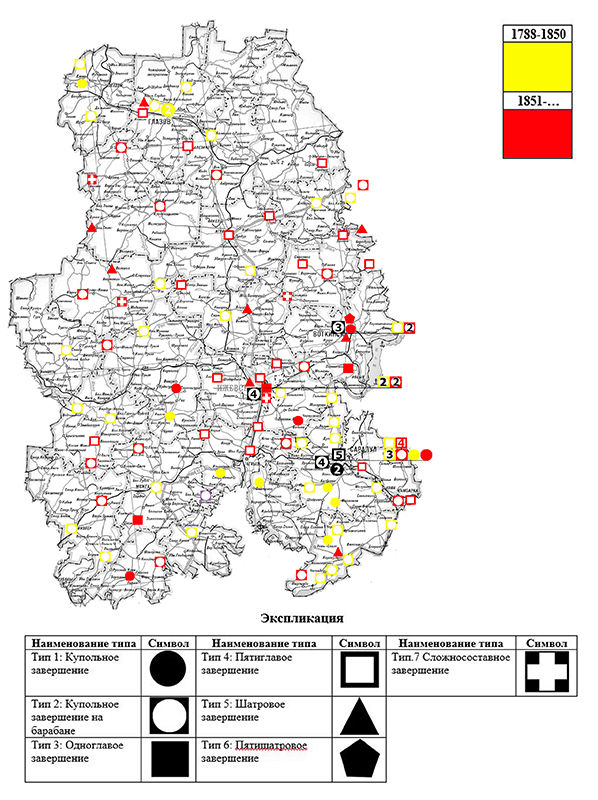

50-летний интервал заключается в делении исследуемого периода на две части. Первая часть, как принято считать, включала постройки, выполненные до 1850 г., в том числе и построенные в последние десятилетия XVIII в. Вторая часть содержала постройки, возведенные с 1851 г., включая первое десятилетие XX в. Необходимо отметить, что такой интервал оказывается слишком большим и почти не дает информации о процессе распространения храмостроительства на территории исследуемых уездов. Однако такая картограмма позволяет отследить плотность застройки и сделать вывод о тенденциях, связанных со стилистическими особенностями.

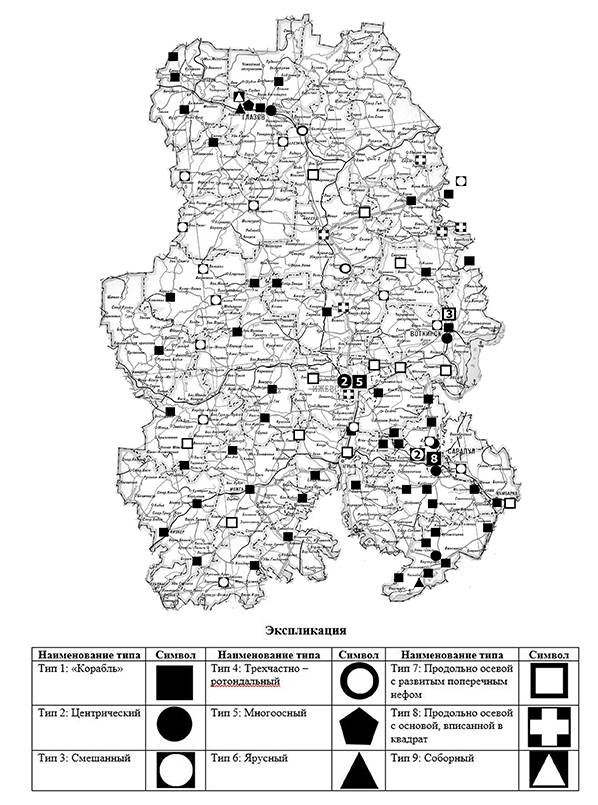

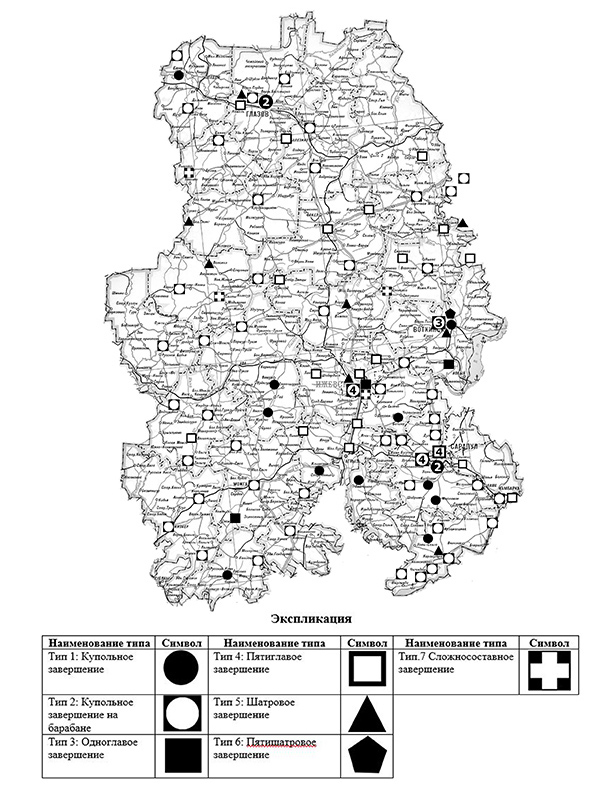

Метод картографирования и распределения храмовой архитектуры неразрывно связан с методом типологического анализа, который предваряет его использование. В ходе критического и сравнительного анализа большей части архитектурного наследия исследуемой территории, а также разных точек зрения относительно архитектурной типологии выявлено девять типов планировочного решения: 1) «корабль», для которого характерно выстраивание притвора, иногда с колокольней, трапезной, храма в одну линию; 2) многоосный тип, в котором объемно-компоновочное решение храма сложено из нескольких ротонд с несколькими осями симметрии; 3) трехчастно-ротондальный тип решения, в котором основной объем выстроен в виде крупной ротонды от земли; 4) центрический тип – по форме компактное в плане строение, симметричное относительно вертикальной оси в центре главного помещения; 5) ярусный тип – центрический в плане с постепенным нарастанием и чередованием объемов под колокольней; 6) смешанный тип, сочетающий особенности рассмотренных основных типов храмов; 7) продольно-осевой тип с развитым поперечным нефом; 8) продольно-осевой тип с основой, вписанной в квадрат, появление которого обусловлено необходимостью строительства вместительных сооружений; 9) соборный тип, внешне отличающийся масштабностью, центричностью планировочного решения, имеющий кубический основной объем и пятикупольное завершение. Кроме того, в интересующем нас регионе встречаются семь типов завершений храмов: 1) купольный тип, композиционное решение которого представляет собой полусферическое или сомкнутое лотковое завершение, покоящееся на массивном основном объеме; 2) купольное завершение на барабане включает барабан и полусферический купол, который может быть граненым; 3) одноглавое завершение, в котором луковичная глава завершает кубический основной объем; 4) пятиглавое завершение основного объема, в котором, как правило, одна глава размещалась в центре и четыре – по углам кубического объема; 5) одношатровое завершение; 6) пятишатровое завершение; 7) сложносоставное завершение основного объема, композиция которого строится в нескольких вариациях компоновки шатра и главы.

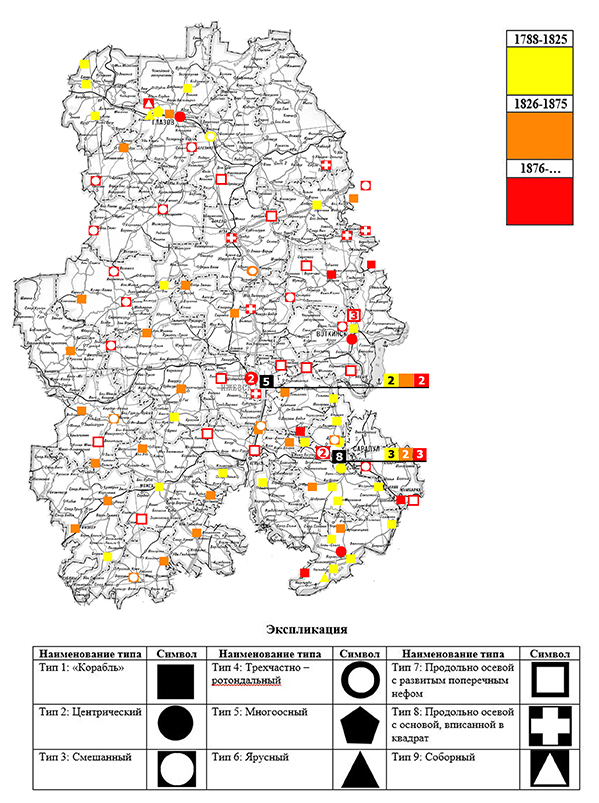

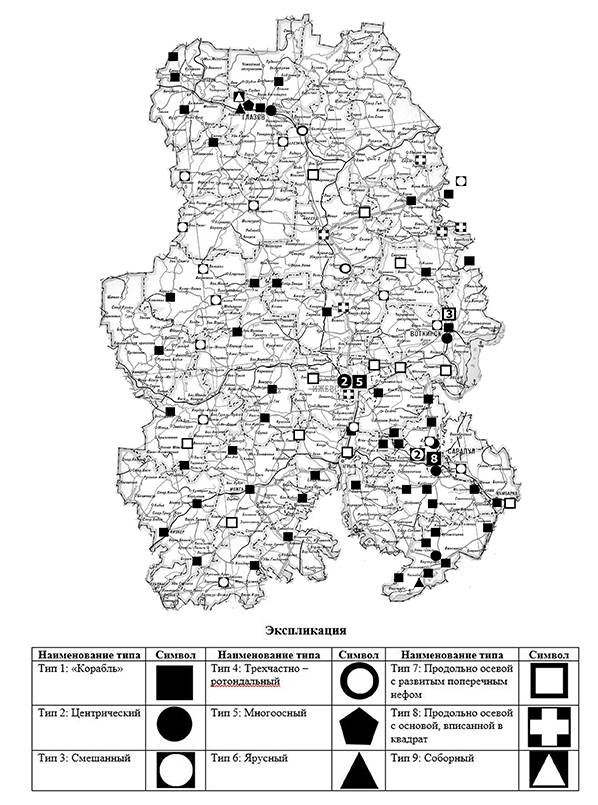

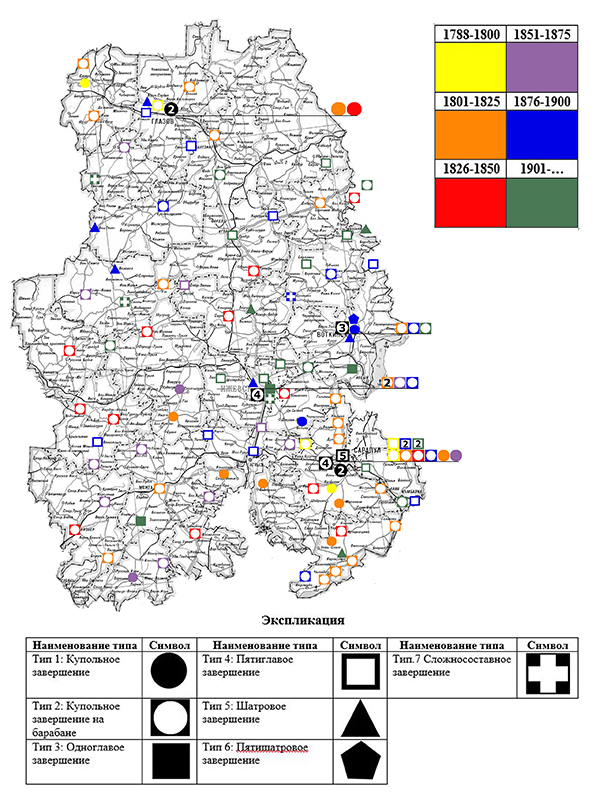

После выявления основных композиционных типов храмовой архитектуры в регионе автором разработан второй вид картограмм типологический – карта с помеченными на ней храмами, обозначенными разными символами, которым соответствуют разные типы храмов. При создании были выбраны символы геометрической формы, такие как круг, квадрат, многоугольник, равнобедренный треугольник и смешанные варианты форм. Каждый символ также соотносится с соответствующим населенным пунктом.

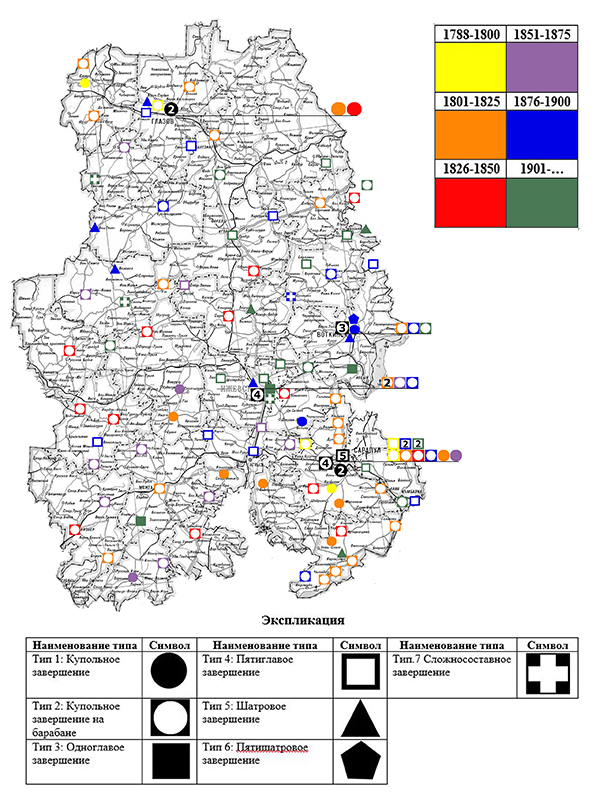

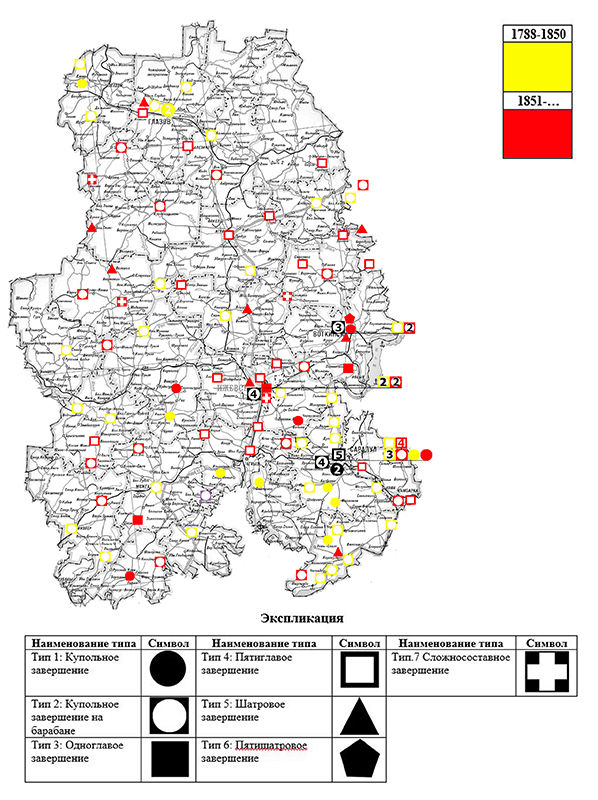

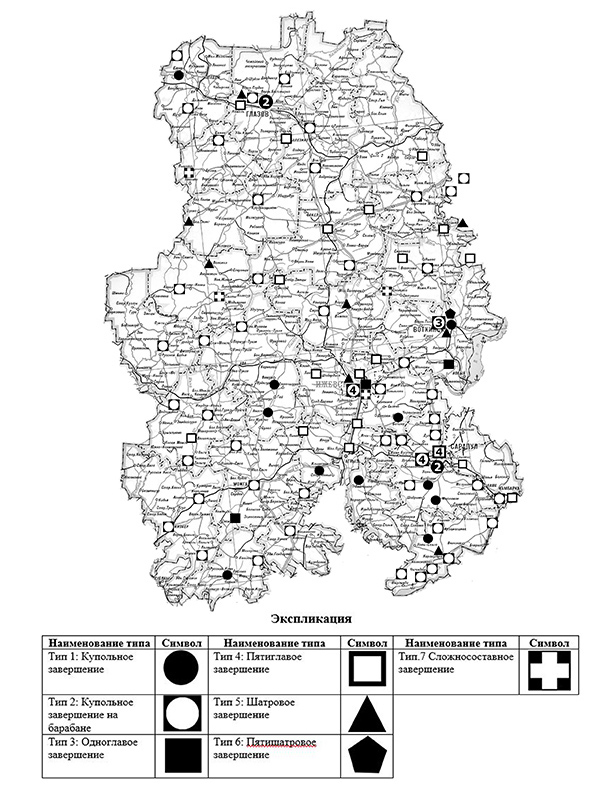

В таком виде автором созданы две картограммы: карта с типами планировочных решений (рис. 2) и карта с типами завершений храмов (рис. 3). Результаты создания картограмм дают, прежде всего, информацию о плотности и количественных данных, которые служат материалом для выявления закономерностей распределения разных типов архитектуры юго-восточной части Вятской губернии.

Рис. 2. Картограмма «Типологическая №1» (с типами планировочных решений)

Рис. 3. Картограмма "Типологическая №2" (с типами завершений храмов)

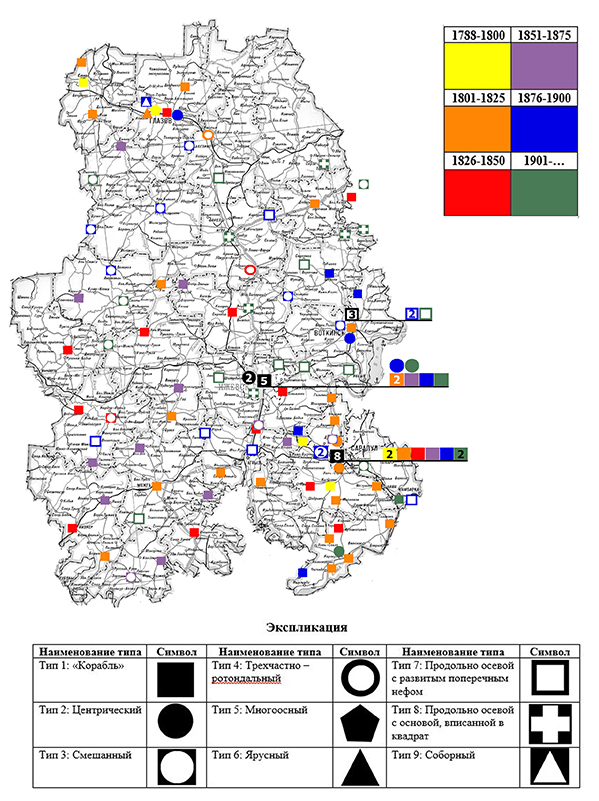

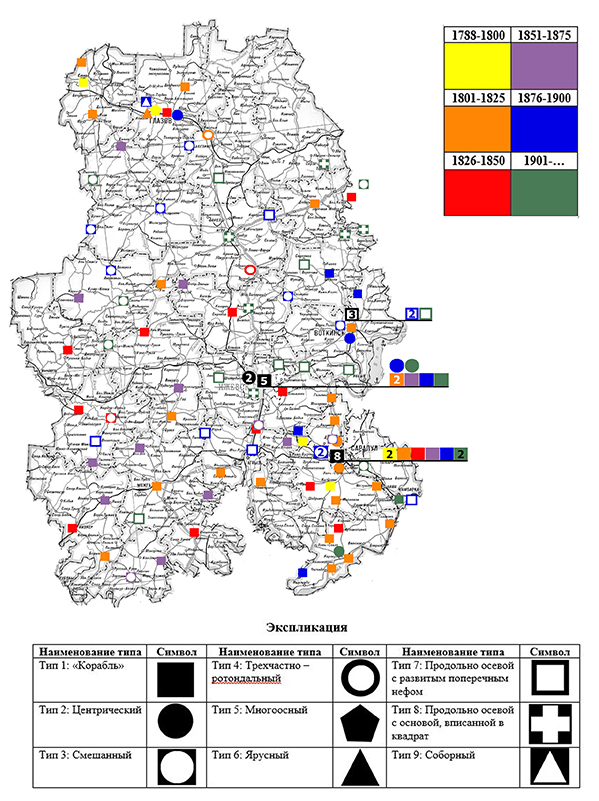

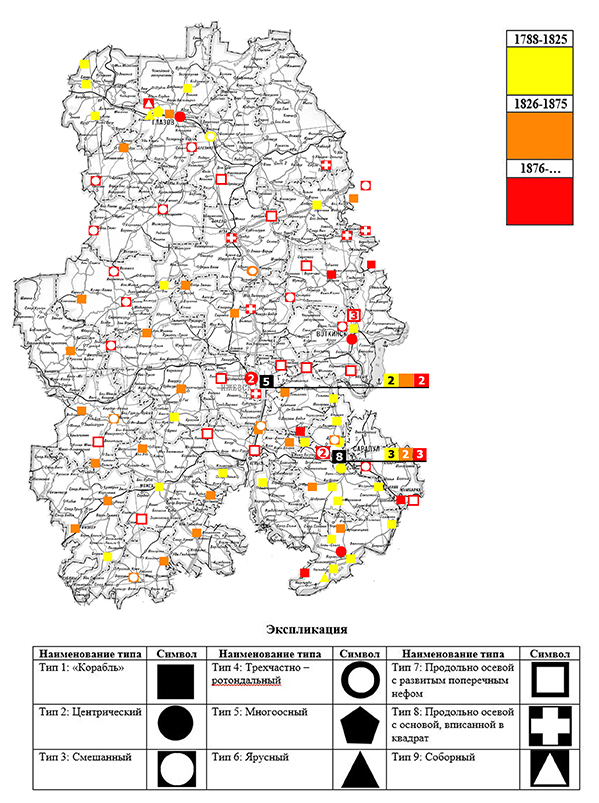

При работе с картограммами возникла необходимость в анализе распределения разных типов по разновременным промежуткам. Поэтому был разработан третий вид картограмм хронотипологичаский – карта с отмеченными храмами, обозначенными разными символами разных цветов, соответствующих разным типам сооружения и времени постройки.

Рис. 4. Картограмма "Хронотипологическая №1" (с типами планировочных решений)

Рис. 5. Картограмма "Хронотипологическая №2" (с типами планировочных решений)

Автором создано несколько хронотипологических картограмм: карты с типами планировочных решений в разных хронологических интервалах (рис. 4, 5) и карты с типами завершений храмов в разных хронологических интервалах (рис. 6, 7). Временные интервалы были установлены в соответствии с «хронологическими» картограммами, исключая 10-летний «шаг».

Рис. 6. Картограмма "Хронотипологическая №4" (с типами завершений храмов)

Рис. 7. Картограмма "Хронотипологическая №6" (с типами завершений храмов)

При сопоставлении разновременных типологических карт стало возможным увидеть изменения в процессе распределения храмовой архитектуры и выявить устойчивость во времени таких показателей, как распространение того или иного типа планов или завершений в регионе.

Картографический метод визуально демонстрирует возможность применения количественного анализа. Представленные картограммы дают информацию об интенсивности строительной деятельности в регионе, а их анализ позволяет определить, уточнить и детализировать выводы, касающиеся особенностей распределения храмовой архитектуры. На основе анализа серии выполненных автором картограмм можно сделать следующие выводы:

• За исследуемый период больше всего храмов построено в Сарапульской и Ижевско-Нагорной волостях Сарапульского уезда Вятской губернии. По количеству церковных сооружений г. Сарапул превосходит все другие уездные центры юго-восточной части Вятской губернии.

• Картограмма позволяет оценить динамику и топографию строительства и установить, что в первой половине XIX в. распространение храмостроения на северо-западные земли Вятской губернии шло из Сарапула с постепенным уменьшением интенсивности строительства к границам Сарапульского уезда. Поэтому вполне правомерно выделение Сарапула как центра православного храмостроения на территории юго-восточных уездов Вятской губернии.

• Вплоть до второй половины XIX в. на южной части Глазовского и северной части Елабужского уездов каменно-кирпичное храмовое строительство почти не велось. Начиная со второй половины XIX в. характер строительства становится территориально равномерным.

• Пиком строительной активности в регионе становится первая четверть XIX в., о чем свидетельствует количественный признак, а также типологическое разнообразие в строительстве церквей.

• Самые ранние памятники в целом или разрушенном виде располагались на территории Сарапульского уезда, размещаясь вдоль р. Камы и на территории в границах Глазовского и Вятского уездов, что обусловливалось близостью к губернскому центру.

• Среди разных типов планировочного решения по количеству доминируют храмы с объемно-пространственным типом «корабль», для которого характерно выстраивание притвора, иногда с колокольней, трапезной, храма в одну линию. При этом ширина данных элементов может различаться.

• Большая часть церквей, возведенных по типу «корабль», располагалась на территории Сарапульского уезда. На территории Глазовского уезда этот тип получает распространение лишь на границе с Вятским уездом или в относительной близости от уездного центра Глазовского уезда – г. Глазова.

• Несмотря на то, что в Глазовском уезде строительство не было таким же интенсивным, как в Сарапульском, можно отметить типологическое разнообразие, в котором возводились строения. В Глазове или близлежащих населенных пунктах встречаются семь из девяти существующих разных типов планировочного решения.

• Среди типов решений завершений основного объема преобладают храмы с купольным завершением на барабане. Для этого типа характерно завершение основного объема полусферическим или граненым куполом на световом цилиндрическом или восьмигранном барабане. Такое решение используется повсеместно на всей территории юго-восточной части Вятской губернии и не теряет своей популярности во все периоды храмового строительства в регионе.

Обобщая все изложенное, можно сказать, что благодаря комплексному методологическому подходу, в частности использованию в исследовании метода картографирования и распределения храмовой архитектуры, стало возможным определить динамику строительной деятельности в юго-восточной части Вятской губернии. С привлечением названного метода стало возможным визуально выделить основные области концентрации и распространения архитектурных сооружений, а также региональную группировку типов храмовой архитектуры.

Использование картограмм позволило охарактеризовать архитектурный облик региона и проследить историю развития и сохранения объектов культурного наследия. Комплекс сделанных автором выводов поможет лучше понять стилевую эволюцию в регионе.

References

1. Gildina, T. A., Kurochkin, M.V. (2017) Typological Variety of Church Architecture in the Creativity of Filimon Merkuryevich Roslyakov. Idnakar: Methods of Historical and Cultural Reconstruction, No. 1 (34), p. 217–225 (in Russian).

2. Gildina, T. A. (2017) The Regional Features of Church Architecture in the Late 18th – Early 19th Century in the Southeastern Part of Vyatka Province. Bulletin of PSTGU. Series V: Issues in History and Theory of Christian Art, No. 28, p. 66–81 (in Russian).

3. Ilyina, A.A. (1871) A Map of Vyatka Province. Atlas of the Russian Empire Compiled by a Cartographical Institution. Saint-Petersburg, p. 15 (in Russian).

4. A Map of Vyatka Province in 1901. Encyclopedic dictionary of F. A. Brockhaus and I.А. Efron. Saint-Petersburg: Brockhaus-Efron, 1890–1907 (in Russian).

5. Kishik, Yu.N. (2013) Graphic Analysis Methods for Studying City Planning Systems (using a Medieval Belarus city as an example). Science and Technology: International Science and Technology Journal, No. 4, p. 57–62 (in Russian).

6. Musatov, A.A., Kochergin, V.V., Revzina, Yu.E., Shubenkov, M.Yu. (2015) Architectural Analysis Methodology. Moscow: MARHI (in Russian).

7. Perevozchikov, Yu.A. On the Condition and Issues in the State Protection of Cultural Heritage in the Udmurt Republic: a Report to the Operation Meeting at the Residence of the Head of the Udmurt Republic (16.01.2017) [Online] /. Cultural Heritage Conservation Agency of the Udmurt Republic. Available from: http://www.aoknur.ru/ag/info/judge.html (in Russian)

8. Pyadyshev, V.P. (1823) A General Map of Vyatka Province. Showing postal and major roads, stations and distances between these in versts. Geographical Atlas of the Russian Empire. SPb, p. 38 (in Russian).

9. Salishchev, K.A. (1990) Map Science. 3rd ed. Moscow: Moscow State University (in Russian).

10. Yakshin, A.M, Govorenkova, T.M, Kagan, M.I, Merkulov, Z.E, Strelnikov, A.I(1979) . Central Research and Design Institute on City Planning. Moscow: Stroyizdat (in Russian).

Citation link

На сегодняшний день уникальными и эффективными представляются методы графоаналитического характера, такие как метод картографирования и распределения. В нашем понимании центральным становится определение, упомянутое в издании «Картоведение» К. А. Салищева: «Картографический метод исследования – это получение новых данных о действительности по имеющимся или специально созданным для нее картам» [9, с. 267].

По существу, методы графоаналитического характера используются при анализе градостроительных структур, что подтверждается большим количеством исследований в этом направлении, например работой 1979 г., выпущенной авторским коллективом Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству и посвященной применению графоаналитических методов в градостроительных исследованиях. Это исследование представляет разные модификации использования методов графоаналитического характера и возможные направления развития и использования с целью изучения процессов, протекающих в городе [10]. В ряду современных публикаций становится классической по применению метода работа Ю. Н. Кишик, посвященная выявлению характерных принципов пространственной организации старинного города, подлежащего реконструкции [5].

В нашем случае метод может быть использован и для анализа распределения храмового зодчества на определенной территории, и для анализа плотности и активности строительства. Преимуществом метода является его наглядность в сборе показателей выбранной характеристики или критерия, а также возможность из существующих данных получить новые сведения о пространственной организации населенных пунктов.

Метод картографирования и составления картограмм в исследовании эволюционных рядов или типологии архитектуры был предложен и разработан в учебном пособии «Методика архитектурного анализа» А. А. Мусатова, В. В. Кочергина, Ю. Е. Ревзиной, М. Ю. Шубенковой. Авторы предлагают использовать этот метод для получения сведений, касающихся области распространения архитектурных объектов и региональной группировки отдельных типов памятников архитектуры [6, с. 17].

Актуальность метода подтверждается наличием проблемы сохранения культурного наследия, в частности – сохранности архитектурных сооружений [7]. Первостепенной задачей использования метода картографирования становится отображение общей картины архитектурного наследия региона.

Применительно к исследованию архитектуры юго-восточных уездов Вятской губернии конца XVIII – начала XX в. метод картографирования и распределения храмовой архитектуры применялся с целью определения архитектурно-художественного регионального своеобразия и количественного и качественного изменений композиционных структур.

Перед автором стояли следующие задачи:

– поиск и ознакомление с существующими картографическими материалами и историческими картами, планкартами местности;

– выбор картографируемой территории и картографируемого исторического периода и его обоснование;

– выявление картографируемых объектов;

– выполнение авторских работ по созданию рабочих картограмм.

Для выполнения упомянутых задач в качестве картографических основ были использованы:

– карта Вятской губернии, 1822 [8, с. 38];

– карта Вятской губернии, 1871 (масштаб 30 верст в 1 дюйме) [3, с. 15];

– карта Вятской губернии, 1901 (масштаб 60 верст в 1 дюйме) [4];

– карта Удмуртской Республики нашего времени (масштаб 1: 1100000).

В процессе работы с картами выявлены следующие основные проблемы:

1. Далеко не все населенные пункты, в которых есть интересующие нас архитектурные объекты, отмечены на перечисленных картах.

2. Многие населенные пункты имели и имеют до сих пор одинаковые названия. Например, два села с названием Парзи, поселок Балезино и село Балезино и др.

3. Почти все карты имеют разные масштабы и пропорции изображаемой местности. Поэтому перенос объектов на старые карты губернии часто носил приблизительный характер. В связи с этим множество объектов пришлось привязывать к картографической основе, опираясь на сетевые геоданные без указания населенного пункта.

По опыту создания первой картограммы по творчеству одного архитектора было принято решение, что для получения наиболее точных данных необходимо использовать современную карту местности. Сегодня на территории упомянутых уездов располагается Удмуртская Республика.

В связи с тем, что научный интерес автора лежит в границах территории современной Удмуртии, встала необходимость в выявлении необходимых для исследования уездов. Поэтому автором была предпринята попытка определения границ современной Удмуртской Республики на территории Вятской губернии (рис. 1).

Рис.1. Карта Вятской губернии 1901 г. из энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Границы Удмуртской Республики отмечены автором статьи

В ходе установления границ выяснилось, что не вся Удмуртская Республика располагается на бывшей территории упомянутых уездов. Границы смещены в области Камбарского района – бывшей части Осинского уезда Пермской губернии; выход границ Вятской губернии на территорию Пермского края связан с нахождением Полозовской волости Сарапульского уезда. Также частично выпадают границы Глазовского, Елабужского и Малмыжского уездов. Все расхождения в границах учтены автором при сборе материала и составления картограмм.

Явным преимуществом использования современной карты местности является повышение информативности картограмм и их точности, а также территориальной достоверности с существенным сокращением сроков создания картограмм.

По мере выявления памятников было создано несколько рабочих картограмм, выполненных точечным способом. Автор прибегнул к локализованному принципу использования точечного способа – соответствующего реальному отображению объекта, при котором с помощью программного продукта Adobe Photoshop были нанесены данные о местонахождении построек на современной карте населенных пунктов Удмуртской Республики.

При использовании картографического метода исследования автором была проведена работа с разными вариантами использования карт – начиная с непосредственного анализа отдельно взятых картограмм и заканчивая сопоставлением картограмм разной направленности.

Впервые автор обратился к этому методу при работе над публикацией «Типологическое разнообразие храмовой архитектуры в творчестве Филимона Меркурьевича Рослякова». Автором была создана картограмма с помеченными на ней постройками зодчего, обозначенными символами, соответствующими основным композиционным формам, в которых работал архитектор Ф. М. Росляков [1, с. 224]. Использование данного метода было частично освещено в публикации, посвященной региональным особенности храмовой архитектуры конца XVIII – первой половины XIX в. юго-восточной части Вятской губернии [2, с. 68].

Одна из первых созданных автором картограмм хронологическая – карта исследуемой территории с помеченными на ней храмами, обозначенными значками разных цветов, соответствующих разным периодам возведения храмов. Каждое цветовое значение точно соответствует местоположению определенного населенного пункта. Такой вид картограмм был необходим для анализа общей картины плотности и процесса застройки в исследуемом регионе.

В ходе работы создано несколько хронологических картограмм с разными временными диапазонами: картограммы с учетом 10-, 25-, 30- и 50-летнего «шагов».

По итогам работы можно сделать вывод, что картограмма с 10-летним интервалом наименее удобна в получении информации, так как строительство некоторых церквей затягивалось на продолжительное время и конкретное датирование той или иной постройки оказывалось затруднительным. Слишком большой цветовой разброс не давал конкретной информации по процессу строительства в регионе.

Картограмма с 25-летним интервалом, наоборот, показалась достаточно удобной в получении информации о распределении храмовой архитектуры на территории юго-восточных уездов Вятской губернии. Такая картограмма позволила отследить именно процесс распределения строительной активности в регионе и выявить основные центры храмостроительства.

50-летний интервал заключается в делении исследуемого периода на две части. Первая часть, как принято считать, включала постройки, выполненные до 1850 г., в том числе и построенные в последние десятилетия XVIII в. Вторая часть содержала постройки, возведенные с 1851 г., включая первое десятилетие XX в. Необходимо отметить, что такой интервал оказывается слишком большим и почти не дает информации о процессе распространения храмостроительства на территории исследуемых уездов. Однако такая картограмма позволяет отследить плотность застройки и сделать вывод о тенденциях, связанных со стилистическими особенностями.

Метод картографирования и распределения храмовой архитектуры неразрывно связан с методом типологического анализа, который предваряет его использование. В ходе критического и сравнительного анализа большей части архитектурного наследия исследуемой территории, а также разных точек зрения относительно архитектурной типологии выявлено девять типов планировочного решения: 1) «корабль», для которого характерно выстраивание притвора, иногда с колокольней, трапезной, храма в одну линию; 2) многоосный тип, в котором объемно-компоновочное решение храма сложено из нескольких ротонд с несколькими осями симметрии; 3) трехчастно-ротондальный тип решения, в котором основной объем выстроен в виде крупной ротонды от земли; 4) центрический тип – по форме компактное в плане строение, симметричное относительно вертикальной оси в центре главного помещения; 5) ярусный тип – центрический в плане с постепенным нарастанием и чередованием объемов под колокольней; 6) смешанный тип, сочетающий особенности рассмотренных основных типов храмов; 7) продольно-осевой тип с развитым поперечным нефом; 8) продольно-осевой тип с основой, вписанной в квадрат, появление которого обусловлено необходимостью строительства вместительных сооружений; 9) соборный тип, внешне отличающийся масштабностью, центричностью планировочного решения, имеющий кубический основной объем и пятикупольное завершение. Кроме того, в интересующем нас регионе встречаются семь типов завершений храмов: 1) купольный тип, композиционное решение которого представляет собой полусферическое или сомкнутое лотковое завершение, покоящееся на массивном основном объеме; 2) купольное завершение на барабане включает барабан и полусферический купол, который может быть граненым; 3) одноглавое завершение, в котором луковичная глава завершает кубический основной объем; 4) пятиглавое завершение основного объема, в котором, как правило, одна глава размещалась в центре и четыре – по углам кубического объема; 5) одношатровое завершение; 6) пятишатровое завершение; 7) сложносоставное завершение основного объема, композиция которого строится в нескольких вариациях компоновки шатра и главы.

После выявления основных композиционных типов храмовой архитектуры в регионе автором разработан второй вид картограмм типологический – карта с помеченными на ней храмами, обозначенными разными символами, которым соответствуют разные типы храмов. При создании были выбраны символы геометрической формы, такие как круг, квадрат, многоугольник, равнобедренный треугольник и смешанные варианты форм. Каждый символ также соотносится с соответствующим населенным пунктом.

В таком виде автором созданы две картограммы: карта с типами планировочных решений (рис. 2) и карта с типами завершений храмов (рис. 3). Результаты создания картограмм дают, прежде всего, информацию о плотности и количественных данных, которые служат материалом для выявления закономерностей распределения разных типов архитектуры юго-восточной части Вятской губернии.

Рис. 2. Картограмма «Типологическая №1» (с типами планировочных решений)

Рис. 3. Картограмма "Типологическая №2" (с типами завершений храмов)

При работе с картограммами возникла необходимость в анализе распределения разных типов по разновременным промежуткам. Поэтому был разработан третий вид картограмм хронотипологичаский – карта с отмеченными храмами, обозначенными разными символами разных цветов, соответствующих разным типам сооружения и времени постройки.

Рис. 4. Картограмма "Хронотипологическая №1" (с типами планировочных решений)

Рис. 5. Картограмма "Хронотипологическая №2" (с типами планировочных решений)

Автором создано несколько хронотипологических картограмм: карты с типами планировочных решений в разных хронологических интервалах (рис. 4, 5) и карты с типами завершений храмов в разных хронологических интервалах (рис. 6, 7). Временные интервалы были установлены в соответствии с «хронологическими» картограммами, исключая 10-летний «шаг».

Рис. 6. Картограмма "Хронотипологическая №4" (с типами завершений храмов)

Рис. 7. Картограмма "Хронотипологическая №6" (с типами завершений храмов)

При сопоставлении разновременных типологических карт стало возможным увидеть изменения в процессе распределения храмовой архитектуры и выявить устойчивость во времени таких показателей, как распространение того или иного типа планов или завершений в регионе.

Картографический метод визуально демонстрирует возможность применения количественного анализа. Представленные картограммы дают информацию об интенсивности строительной деятельности в регионе, а их анализ позволяет определить, уточнить и детализировать выводы, касающиеся особенностей распределения храмовой архитектуры. На основе анализа серии выполненных автором картограмм можно сделать следующие выводы:

• За исследуемый период больше всего храмов построено в Сарапульской и Ижевско-Нагорной волостях Сарапульского уезда Вятской губернии. По количеству церковных сооружений г. Сарапул превосходит все другие уездные центры юго-восточной части Вятской губернии.

• Картограмма позволяет оценить динамику и топографию строительства и установить, что в первой половине XIX в. распространение храмостроения на северо-западные земли Вятской губернии шло из Сарапула с постепенным уменьшением интенсивности строительства к границам Сарапульского уезда. Поэтому вполне правомерно выделение Сарапула как центра православного храмостроения на территории юго-восточных уездов Вятской губернии.

• Вплоть до второй половины XIX в. на южной части Глазовского и северной части Елабужского уездов каменно-кирпичное храмовое строительство почти не велось. Начиная со второй половины XIX в. характер строительства становится территориально равномерным.

• Пиком строительной активности в регионе становится первая четверть XIX в., о чем свидетельствует количественный признак, а также типологическое разнообразие в строительстве церквей.

• Самые ранние памятники в целом или разрушенном виде располагались на территории Сарапульского уезда, размещаясь вдоль р. Камы и на территории в границах Глазовского и Вятского уездов, что обусловливалось близостью к губернскому центру.

• Среди разных типов планировочного решения по количеству доминируют храмы с объемно-пространственным типом «корабль», для которого характерно выстраивание притвора, иногда с колокольней, трапезной, храма в одну линию. При этом ширина данных элементов может различаться.

• Большая часть церквей, возведенных по типу «корабль», располагалась на территории Сарапульского уезда. На территории Глазовского уезда этот тип получает распространение лишь на границе с Вятским уездом или в относительной близости от уездного центра Глазовского уезда – г. Глазова.

• Несмотря на то, что в Глазовском уезде строительство не было таким же интенсивным, как в Сарапульском, можно отметить типологическое разнообразие, в котором возводились строения. В Глазове или близлежащих населенных пунктах встречаются семь из девяти существующих разных типов планировочного решения.

• Среди типов решений завершений основного объема преобладают храмы с купольным завершением на барабане. Для этого типа характерно завершение основного объема полусферическим или граненым куполом на световом цилиндрическом или восьмигранном барабане. Такое решение используется повсеместно на всей территории юго-восточной части Вятской губернии и не теряет своей популярности во все периоды храмового строительства в регионе.

Обобщая все изложенное, можно сказать, что благодаря комплексному методологическому подходу, в частности использованию в исследовании метода картографирования и распределения храмовой архитектуры, стало возможным определить динамику строительной деятельности в юго-восточной части Вятской губернии. С привлечением названного метода стало возможным визуально выделить основные области концентрации и распространения архитектурных сооружений, а также региональную группировку типов храмовой архитектуры.

Использование картограмм позволило охарактеризовать архитектурный облик региона и проследить историю развития и сохранения объектов культурного наследия. Комплекс сделанных автором выводов поможет лучше понять стилевую эволюцию в регионе.

1. Gildina, T. A., Kurochkin, M.V. (2017) Typological Variety of Church Architecture in the Creativity of Filimon Merkuryevich Roslyakov. Idnakar: Methods of Historical and Cultural Reconstruction, No. 1 (34), p. 217–225 (in Russian).

2. Gildina, T. A. (2017) The Regional Features of Church Architecture in the Late 18th – Early 19th Century in the Southeastern Part of Vyatka Province. Bulletin of PSTGU. Series V: Issues in History and Theory of Christian Art, No. 28, p. 66–81 (in Russian).

3. Ilyina, A.A. (1871) A Map of Vyatka Province. Atlas of the Russian Empire Compiled by a Cartographical Institution. Saint-Petersburg, p. 15 (in Russian).

4. A Map of Vyatka Province in 1901. Encyclopedic dictionary of F. A. Brockhaus and I.А. Efron. Saint-Petersburg: Brockhaus-Efron, 1890–1907 (in Russian).

5. Kishik, Yu.N. (2013) Graphic Analysis Methods for Studying City Planning Systems (using a Medieval Belarus city as an example). Science and Technology: International Science and Technology Journal, No. 4, p. 57–62 (in Russian).

6. Musatov, A.A., Kochergin, V.V., Revzina, Yu.E., Shubenkov, M.Yu. (2015) Architectural Analysis Methodology. Moscow: MARHI (in Russian).

7. Perevozchikov, Yu.A. On the Condition and Issues in the State Protection of Cultural Heritage in the Udmurt Republic: a Report to the Operation Meeting at the Residence of the Head of the Udmurt Republic (16.01.2017) [Online] /. Cultural Heritage Conservation Agency of the Udmurt Republic. Available from: http://www.aoknur.ru/ag/info/judge.html (in Russian)

8. Pyadyshev, V.P. (1823) A General Map of Vyatka Province. Showing postal and major roads, stations and distances between these in versts. Geographical Atlas of the Russian Empire. SPb, p. 38 (in Russian).

9. Salishchev, K.A. (1990) Map Science. 3rd ed. Moscow: Moscow State University (in Russian).

10. Yakshin, A.M, Govorenkova, T.M, Kagan, M.I, Merkulov, Z.E, Strelnikov, A.I(1979) . Central Research and Design Institute on City Planning. Moscow: Stroyizdat (in Russian).

Citation link

Gildina T.A. APPLICATION OF THE MAPPING AND DISTRIBUTION METHOD USING AS AN EXAMPLE THE CHURCH ARCHITECTURE OF THE SOUTHEASTERN DISTRICTS OF VYATKA PROVINCE IN THE LATE 18th–EARLY 20TH CENTURY [Online] //Architecton: Proceedings of Higher Education. – 2018. – №2(62). – URL: http://archvuz.ru/en/2018_2/16

©

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная