Архитектон: известия вузов. №2 (26) Июнь, 2009

Теория архитектуры

Ламехова Наталия Владимировна

кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова»,

Россия, Екатеринбург, e-mail: Lamekhova@mail.ru

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

УДК: 725.57

Шифр научной специальности: 38.712.3

Аннотация

Ключевые слова: архитектура дошкольного учреждения; учебно-воспитательная среда; ландшафтное моделтрование; детская игровая площадка

Учебно-воспитательное учреждение – неотъемлемая часть единой многообразной композиции застройки жилого района, играет определяющую роль в формировании облика и общего представления о комфортности проживания в нем людей. Социально значимый объект всегда занимает одно из основных и главных положений в жизни человека, призван дать азы умений и навыков подрастающему поколению, приобрести знания дошкольного уровня образования, необходимые для успешного обучения в школе.

В связи с этим архитектура учебно-воспитательного учреждения любого типа выступает как средство воспитания и должна соответствовать определенным требованиям современности по функциональности, конструктивным особенностям и привлекательности, что, в конечном счете, выражается в информативности и выразительности архитектурного образа, формы.

“Основой эстетической ценности формы является ее визуальная экспрессия. Выразительность в общем смысле – это необходимое чувственно воспринимаемое эстетическое качество формы, влияющее на ощущение и эмоции человека. Первичным признаком эмоционально выразительной формы является «напряжение», активность сил, переданных визуальной моделью” [1]. Учитывая особенности восприятия ребенка и этапы возрастного развития, формирование учебно-воспитательной среды и формы, как объекта для проявления разных функций, должно происходить путем постепенного насыщения среды элементами информации.

Анализ современной ситуации в сфере развития педагогики и современной архитектуры определил траекторию развития архитектуры современной концептуальной модели дошкольного образовательного учреждения, структура пространственной формы которой формируется в триаде основных характеристик:

- функциональная наполненность формы (объекта), которая строится в соответствии с учебно-воспитательным процессом и взаимосвязи с другими компонентами здания “как форма связанности пространств друг с другом и как целостно-системная организация”[1];

- конструктивная система и геометрическое членение формы, согласно выбранному масштабу и величине двух возрастных категорий – ребенок и воспитатель, что определяет разномасштабность при использовании величины предметов и принятия масштаба элементов;

- образно-колористическое решение, выбор тематики и развития композиции архитектуры здания в заданном ключе, как средства выразительности и привлекательности формы, ориентированной на детское восприятие.

Условное разделение архитектурной формы на компоненты должно подкрепляться и учитывать особенности восприятия дошкольников, находящихся на разных этапах физиологического и психологического развития, что определяет принципы формирования архитектурной среды дошкольных зданий (модели):

1-й принцип. Учет в архитектурной композиции дошкольного здания специфики возрастного восприятия и учебно-воспитательного процесса, что реализуется в создании 3-х типов среды групповых ячеек – для 3-х возрастных групп и коммуникативных пространств. Три возрастные группы соответствуют следующим психологическим периодам: дети до 3-х лет; от 3 до 5 лет; от 5 до 6 (7) лет. Периоды характеризуются развитием восприятия и потребностями в разных видах деятельности.

2-й принцип. Выделение в структуре дошкольного учреждения объединяющего культурного центра, что реализуется в создании значимого символического пространства с размещением в нем помещений поочередного пользования (многофункциональный или игровой залы) и проведения совместных игровых мероприятий.

3-й принцип. Активное включение воспитательной функции архитектуры путем применения разных конструктивных схем и систем, обогащение семантики, архитектурной и ландшафтной среды, использование средств научно-технического прогресса.

4-й принцип. Формирование избыточности информации путем работы от общего к частному, что основывается на образно-смысловом и детальном разнообразии.

Применение принципов может быть рассмотрено на примере формирования концептуальной модели дошкольного образовательного учреждения общего типа. Объемно-пространственная модель имеет многоуровневую пространственную композицию, строящуюся на основе рассредоточенных функциональных элементов, обладает минимально возможной трансформацией в пределах одного или нескольких функциональных объемов. Имеет развитую учебно-воспитательную среду, что реализуется в создании 3-х типов архитектурной среды для 3-х возрастных групп и наличии общественного культурного центра. Между всеми функциональными элементами устанавливаются вертикальные и горизонтальные связи.

Средства реализации принципов архитектурной среды (современной модели дошкольного учреждения) могут быть конкретизированы и рассмотрены в соответствии с уровнями проектирования: генплана (ландшафтного моделирования), объемно-пространственной композиции и интерьера.

Генплан и ландшафтное моделирование

Важным средством повышения информативности архитектуры здания является придание ему статуса композиционного центра микрорайона. Для этого рекомендуется использование ответственных участков жилых образований – удаленных от шумных магистралей, источников загрязнений; возвышенных, обладающих высокохудожественным природным потенциалом и т.д. Придание уникальности и необычности архитектурному облику здания, выделение элементов входа, культурного центра здания традиционными приемами архитектурной композиции. Подходы к зданию необходимо предусматривать исходя из эмоционального воздействия окружающей среды и выбора более выгодных визуальных точек.

Ландшафтное моделирование представляет собой важную составляющую целостной композиции архитектурного комплекса дошкольного учреждения, основанную на пограничном взаимодействии архитектуры здания и элементов благоустроенной природной среды. Элементами благоустройства территории дошкольного учреждения являются игровые, спортивные площадки и территория для хозяйственных нужд, проектирование которых следует вести в соответствии с проводимой учебно-воспитательной деятельностью и с принципами, сформулированными выше.

Игровая площадка для детей в возрасте до 3-х лет. Характеризуется простотой в формировании горизонтальной поверхности игрового полотна, не имеет явных перепадов. Покрытие игровой площадки преимущественно из песка, с размещением небольших зеленых зон – газонов с низкой установкой бортового камня (4-5 см). Игровое оборудование выполняется в едином стиле. Пример размещения игровой площадки в детском саду Ла Корита в городе Вальдеморо, Испания (Рис.1).

|   |

Рис. 1. Пример размещения игровой площадки в детском саду Ла Корита в г. Вальдеморо, Испания.

Проектирование: Mª Auxiliadora Gálvez y Izabela Wieczorek, 2005

Площадка для детей до трех лет характеризуется компактностью, хорошо просматривается и обладает набором мелкоразмерных элементов – под рост малышей. Выразительность и привлекательность задается цветом и формой игрового оборудования.

Игровая площадка для детей в возрасте 3-х до 5-ти лет. Характеризуется усложнением вводимых зон для игры и общения, появляется необходимость в игровых установочных комплексах, в комплексах с экспериментальной деятельностью (песком и водой). Придание игровой площадке архитектурно-художественной значимости достигается при помощи разработки на этапе проектирования плоскостной композиции, расположенной на уровне земли с расстановкой малых архитектурных форм. Плоскостная композиция при восприятии игровой площадки в процессе движения ребенка не видна, но значительно упрощает процесс ориентации, задает направление движения к цели.

Грамотно построенная композиция по принципу постепенного насыщения малыми архитектурными формами даст возможность понять информационно-функциональную суть и окажет стимулирующий характер на ребенка. Наиболее развитыми в композиционном и информационном планах являются зоны для активных игр. Имеющие игровые элементы с ярко выраженным информационным потенциалом, они способны захватить детское внимание, увлечь. Усиление архитектурно-композиционной значимости происходит при помощи малых архитектурных форм, что достигается путем пластичности, ритма и цвета.

Организация места активных игр для подгруппы (рис.2) осуществляется с помощью стилизованного деревянного ограждения с простым каркасом. Высота ограждающей части около двух метров, идея создания данного элемента в том, чтобы мяч не улетал за пределы игрового пространства.

Игровой элемент для проведения экспериментальной деятельности отличается сложным каркасом, пластичностью форм, что придает ему высокий информационно-художественный потенциал.

|  |

| Рис. 2. Элемент игровой площадки | Рис. 3. Элемент игровой площадки |

Игровая площадка для детей в возрасте от 5 до 6 (7) лет. Полифункциональность игровой площадки определяется добавлением к стационарному игровому оборудованию искусственно созданных элементов природной среды (горки, «холмы», небольшие запруды), что определяется возрастными потребностями (тяга к активному физическому развитию) при изучении природных элементов, явлений в учебно-познавательном процессе. В этом случае природные и игровые элементы представляют собой единый ансамбль, что определяет их стилевое единство (рис.4,5).

|  |

| Рис. 3. Игровой элемент. Штаб-дерево | Рис. 4. Игровой элемент. Лесенка из пеньков |

Таким образом, можно отметить, что при формировании высокохудожественной среды игровой площадки следует учитывать воздействие на детей как архитектуры здания, так и ландшафтных элементов, а также характер малых архитектурных форм, согласно возрасту воспитанников. При выборе размеров и формы участка следует опираться на то, что наибольшее расстояние, с которого взрослый может различить лицо ребенка – 20-25 м.

Игровое оборудование должно соответствовать росту воспитанников, что определяется размерами и сложностью организации игровых элементов. В целях приобретения умений и навыков, развития реакции и физических возможностей, игровое оборудование специально разрабатывается, наряду с этим активно используются элементы природного ландшафта: насыпи, овраги, штаб-деревья, деревья-лесенки и т.д. Важным элементом благоустройства является озеленение и наличие разных видов деревьев и растений, которые в разное время года являются демонстративным материалом в образовательных целях. Все игровые площадки должны иметь связь с групповой ячейкой через остекленную веранду.

В государственных нормах имеется положение о том, что “групповые площадки детей дошкольного возраста допускается проектировать специализированными и тематическими.

Специализированные площадки:

-для игр с песком и водой;

-для игр строительным материалом;

-для сюжетно-ролевых игр;

-для подвижных игр;

-для тихих творческих игр и занятий;

-с крупноразмерными подвижными игрушками.

Тематические площадки: "Транспортная", "Театральная", "Строительная", "Приключенческая", "Зоологическая", "Сказочная", "Усадьба" и т.п.” [4].

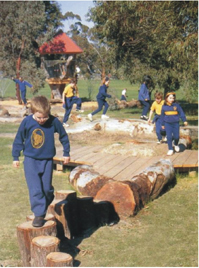

В результате, информационно-функциональные особенности ландшафтного моделирования проявляются в способности оказать эмоциональное воздействие на ребенка как элемент природной среды и являются частью целого архитектурного комплекса (рис.5)

Рис. 5. Игровая площадка в школе для детей. Австралия

На современном этапе развития одной из приоритетных задач современной архитектурной науки и практики стала задача повышения информативности и выразительности дошкольного учреждения. Особенности формирования его зависят от функциональных, конструктивных и художественных составляющих основных учебно-воспитательных пространств: общественно-культурный центр и групповые помещения; все остальные группы помещений можно обозначить как вспомогательные формообразующие пространства комплекса (хозяйственный блок, административный блок и др.).

Общественно-культурный центр включает группу помещений общего поочередного пользования: медиатеку, компьютерный класс, изостудию, скульптурную, музыкальный и спортивный залы, бассейн и т.д. и наличие открытого объединяющего пространства с встроенным игровым комплексом и рекреацией, а также: вестибюль и холл. Особенностью рассматриваемого объемно-пространственного элемента комплекса здания является его смысловая значимость в оказании культурного воздействия архитектуры на человека, воспитание чувства бережливости и гуманизации, заложенных в его основу инновационных педагогических программ.

Центр комплекса объединяет группы помещений с разными видами деятельности, является местом концентрации дошкольников разного возраста и предполагает функциональную емкость этих пространств, что определяет его местоположение, размеры и форму в структуре комплекса.

Пространство общественно-культурного центра состоит из неизменяемой и изменяемой структур. Неизменяемой структурой является архитектурная основа, определяющая постоянство функции, постоянство архитектурных конструкций, постоянство первоначальной композиции и архитектурного образа, что выражается в тектонической основе конструкций здания. Изменяемой составляющей архитектурной среды являются мобильные средства, вносящие изменения корректировку в функциональный процесс и формирующие дополнительные функции здания.

Постоянной функциональной основой структуры общественного центра являются познавательный вид деятельности, коммуникация, рекреация и ориентация. Сочетание нескольких видов пространственных зон активности и пассивности продиктовано особенностями формирования объединяющего пространства и общей физиологией, психо-эмоциональными особенностями детей.

Познавательный вид деятельности основан на игре и является неотъемлемой частью функционального учебно-воспитательного процесса, основанного на стимулирующем воздействии средствами архитектуры. Коммуникативная функция выступает в качестве средства для обеспечения пространственных, зрительных связей между составляющими здания (периферийными группами помещений и групповыми ячейками). Рекреация, как элемент функциональной составляющей, характеризуется как спокойная, уравновешенная среда и располагается в местах распределения людских потоков и в местах, приближенных к игровому центру. Информация об ориентации выступает в роли организатора движения. Взаимосвязь всех составляющих формирует планировочное и объемно-пространственное решения, способствует формированию информационной структуры.

Информативность архитектурно-пространственной среды может быть достигнута средствами изменяемой структуры, что проявляется в использовании модульных игровых объектов, природных элементов, элементов малых архитектурных форм, художественных произведений (роспись, аппликация и т.д.), мебели, информационно-знаковых элементов (указатели).

Благодаря новым технологическим возможностям в каркасном и монолитном домостроении, применению большепролетных стеклянных конструкций, можно создать множество вариантов уникальных объемно-планировочных решений. В связи с этим структура общественно-культурного центра может иметь варианты размещения помещений с различными их взаимосвязями.

Первый способ. Выделение центрального рекреационного (игрового) пространства как центра композиции с периметральным (линейным, угловым) размещением помещений общего пользования.

Второй способ. Игровое пространство, как место со встроенным островным размещением помещений общего пользования.

Композиция общественного центра имеет ряд особенностей, что заключается в специфической организации помещений общего пользования с выходом в центральное пространство культурного центра с реализацией игровой функции пространства, с возможностью кругового обзора и визуальной связи с внешней средой.

Обязательным условием организации пространства общественно-культурного центра должно выступать осуществление пространственных и зрительных связей между групповыми ячейками. В этом заключается идея объединения и открытости дошкольного учреждения, ранее рассматриваемого как замкнутую структуру. Изоляция групповых ячеек может осуществляться планировочными средствами и применением высокотехнологичных материалов.

Индивидуальное пространство группы (групповая ячейка) в составе объемно-пространственной композиции является ритмично повторяющимся элементом в структуре комплекса здания. В состав групповой ячейки входят: остекленная веранда, раздевальная, санузел, групповая, буфет, спальня; дополнительные помещения: методический кабинет, комната для занятий по подгруппам, общее игровое пространство на две групповых ячейки, колясочная (для детей ясельного возраста). Взаимосвязь помещений групповой ячейки продиктована учебно-воспитательным процессом и особенностями восприятия 3-х возрастных групп.

При формировании универсальной функционально-планировочной структуры групповых ячеек следует учитывать характер группы помещений, используя возможность гибкой трансформации и перепланировки, учитывая основные принципы формирования архитектурной среды дошкольных учреждений.

Способами выразительности групповой ячейки в структуре комплекса являются:

- учет возрастного восприятия и создание 3-х типов пространственной организации среды (с постепенным усложнением архитектурно-пространственной организации: с организацией психологического “убежища”, создание общих игровых зон и т.д.);

- учет 2-х возрастных категорий “ребенок-воспитатель”, что оказывает влияние на выбор масштаба и соотношение элементов, формирующих архитектурно-пространственную среду групповой ячейки;

- применение средств пространственной организации, ориентирующих на выбор определенного рода занятий и поведение за счет применения занижающих, западающих плоскостей; применение криволинейных, округлых форм; активное использование декоративных и игровых перегородок, обладающих информационным потенциалом;

- наличие визуальных связей между помещениями;

- активное применение средств изменяемой и неизменной структур;

- активное использование цвета (цветовых контрастов);

-сохранение связей индивидуального пространства группы с участком с применением световых проемов, витражей, остекленных веранд, зимних садов.

Известно, что выразительная, эмоционально наполненная архитектурная среда тождественна понятию эмоциональной архитектуры, выражающей переживания и мысли архитектора, а грамотно построенная композиция и есть средство достижения выразительной архитектуры. Границы применения средств композиционной выразительности напрямую зависят от научно-технического прогресса и от строительной техники. “Она определяет возможность и экономическую целесообразность осуществления тех или иных пространственных систем”[2]. Что особо актуально при попытке создания “детской” архитектуры, обладающей особым языком, понятным как детям, так и взрослым. Широта возможностей использования тех или иных материалов позволяет создателю максимально приблизиться к миру ребенка и раскрыть его в форме, текстуре, цвете и строительных материалах.

Широкое использование компьютера (еще на уровне проектирования); разработка принципиально новых машин, работающих в автоматическом режиме, как в проектировании, так и в строительстве; создание и развитие качественно новых технологий производства; открытие и использование новых видов и источников энергии; создание и широкое использование новых видов материалов с заранее заданными свойствами. Все это свидетельствует о новых возможностях проектирования и строительства, а, следовательно, о формировании архитектуры нового уровня:

- расширение композиционных возможностей, использование конструктивных схем со свободной планировкой с монолитным, сборно-монолитным, металлическим каркасом;

- использование новейших видов тектонических объектов и новых контуров форм (криволинейные мембраны, объекты-оболочки и т.д.);

- изменение масштаба фасадной композиции за счет разнообразных группировок оконных проемов и разнообразия их архитектурно-художественных форм;

- использование разных видов резки стен;

- использование разных видов материалов по текстуре и цвету (стекло, бетон, металл и т.д.);

- использование авторских идей и разработок в сфере дизайна и оснащения учебно-воспитательной среды мобильными компонентами (игровыми перегородками, игровыми стеллажами, элементами природного ландшафта и др.);

-использование экологических элементов (биозон, зеленой кровли, устройство экологических моделей зданий).

Возможности проектирования и строительства активно расширяются, что может благотворно повлиять на формирование объемно-пространственной композиции и интерьер здания дошкольного учреждения.

В заключение можно сказать, что архитектурная среда дошкольного образовательного учреждения – это особый, уникальный тип архитектурной среды и предоставляет огромные возможности для самовыражения архитектора.

Создание «воспитывающей» среды дошкольного учреждения во многом зависит от решения как ландшафтного моделирования окружающего пространства, так и от архитектуры объема общественно-культурного центра; от решения внутреннего индивидуального пространства группы, которое должно предусматривать применение, наряду с традиционными средствами архитектуры новые конструкции, новые материалы и новые технологии в области проектирования и строительства.

Библиография

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Искусство, 1968.

2. Архитектура // Большая Советская Энциклопедия: в 30 т., Т. 2. – М.: Советская Энциклопедия, 1970.

3. Земов Д.В. Формирование мобильных компонентов архитектурной среды атриумов [Электронный ресурс] / Д.В. Земов // Архитектон: известия вузов. – 2006. – № 16. – Режим доступа: http://archvuz.ru/magazine/Numbers/2006_04/template_article?ar=TA/ta3

4. Смывина Л.А. Требования к размещению и организации земельного участка: пособ. к МГСН 4.07-96 Дошкольные учреждения (Утверждено указанием Москомархитектуры от 25.06.1997 № 23.) /Л.А. Смывина; общ. ред. А.М. Гарнец. – М., 1997.

5. Савкин К. Взаимопроникновение Архитектурное благоустройство – благоустроенная архитектура [Электронный ресурс] / К. Савкин // Архитектурный вестник 6 (105) 2008. – Режим доступа: http://archvestnik.ru/ru/magazine/av-6-105-2008/vzaimoproniknovenie-arkhitekturnoe-blagoustroistvo-%E2%80%93-blagoustroennaya-arkh

Ссылка для цитирования статьи

Ламехова Н.В. СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ [Электронный ресурс] /Н.В. Ламехова //Архитектон: известия вузов. – 2009. – №2(26). – URL: http://archvuz.ru/2009_2/9

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная