Архитектон: известия вузов. №4 (72) Декабрь, 2020

Изобразительное искусство

Нетреба Елизавета Сергеевна

доцент.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет».

ORCID: 0000-0002-9749-5569

Россия, Екатеринбург, e-mail: elizabeth.netreba@gmail.com

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ-ЖИВОПИСЦЕВ ЕКАТЕРИНБУРГА В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ ВТОО СХР «УРАЛ»

УДК: 7.08

DOI: 10.47055/1990-4126-2020-4(72)-19

Аннотация

Ключевые слова: молодые художники, региональные выставки, современная живопись

Введение

Формирование нового поколения профессиональных живописцев – важная задача по сохранению традиции российской реалистической школы живописи. Одно из возможных инструментов, способствующих становлению начинающих авторов, – привлечение их к участию в крупных профессиональных выставках. Для своевременной корректировки положения по включенности молодых художников в профессиональную выставочную деятельность необходимо отслеживать и анализировать изменения, происходящие в этой сфере. Такие срезы проводятся путем организации молодежных межрегиональных и всероссийских выставок, но помимо них важно наблюдать, как начинающий автор встраивается со своими произведениями в многоголосие работ уже состоявшихся мастеров.

Делать это возможно на основе анализа каталогам региональных выставок, которые были выпущены по их итогам. Региональные выставки проводятся каждые 5 лет Союзом художников России, их итогом становится большая всероссийская экспозиция проекта «Россия», проводимая традиционно в Москве и включающая все лучшее и уникальное с региональных выставок. Появление этого проекта описывает Т.И. Бойцова: «В 2008 году в преддверии X съезда СХР был разработан выставочный проект «Россия» [2, c. 46]. Он предусматривал смотры изобразительных и декоративных искусств во всех уголках страны. Проект успешно завершился итоговой выставкой, на которой были представлены лучшие произведения».

Каждый регион имеет отличительные характеристики: стилистические, колористические, композиционные, и их можно проследить на протяжении всей истории искусств. Например, стоит вспомнить отличия иконописных школ или проанализировать различие регионов на всесоюзных и межрегиональных выставках советского периода. Такие отличия присущи и современным художникам, может быть, чуть в меньшей степени из-за размытия границ, распространения Интернета и свободе перемещения как по стране, так и по всему миру.

Для уральских художников характерной особенностью являлся суровый, могучий пластический язык, сдержанность колорита. Как правило, эти черты приобретались постепенно. В период существования СССР формирование живописных творческих элит Урала происходило за счет работы в регионе художников, возвращавшихся после обучения в школах Москвы и Санкт-Петербурга или попадавших на Урал по распределению после окончания этих учебных заведений. Механизмы, действовавшие во времена СССР, обеспечивали регион талантливыми, квалифицированными мастерами, язык которых складывался под воздействием уникальных средовых характеристик региона.

В современной истории России государство отказалось от прежних инструментов. Хотя и невозможно отвергать, что появились другие способы стимулирования, но они не способны обеспечить приток и возвращение молодых художников в региональные отделения. Это привело к тому, что в конце девяностых – начале двухтысячных годов молодежный отдел Екатеринбургского регионального отделения ВТОО «СХ России» был довольно немногочислен и по среднестатистическому возрасту приближался к пороговым границам в 35 лет. Данные выводы сделаны на основе изучения архивных материалов СРО СХР Екатеринбурга.

С формированием екатеринбургской живописной школы профессионального образования нельзя сказать, что отток сильно уменьшился. Молодые художники после завершения среднего профессионального образования по-прежнему едут поступать в высшие учебные заведения с многолетней историей. Тем не менее формирующиеся художники, которые остаются или приезжают учиться в Екатеринбург, начинают уверенно звучать не только в пространстве выставок регионального отделения, но и в крупных экспозиционных проектах страны.

Предметом исследования является творчество начинающих живописцев, прошедшее на региональные и межрегиональные выставки проводимые ВТОО «СХР». Цель – изучение выставочной активности и жанровой направленности творческих работ молодых художников.

Задачи – анализ и систематизация выставочной активности за период с 2000–2018 гг., а также обзор изменений жанровых предпочтений в рассматриваемый период.

В статье впервые публикуются статистические данные, полученные автором с помощью анализа архивных документов Екатеринбургского регионального отделения ВТОО «СХ России» за исследуемый период, а также на основе каталогов межрегиональных выставок.

Материалы и методы исследования

Источниковедческой базой послужили каталоги межрегиональных выставок, такие как «БОЛЬШОЙ УРАЛ XII», Челябинск, 2018, «УРАЛ-XI», Тюмень, 2013, «УРАЛ-Х», Челябинск, 2008, «УРАЛ IX», Екатеринбург, 2003. В них представлены репродукции работ художников, а также алфавитный список авторов и их работ, участвовавших в этих экспозициях. Так как указываются полные данные участников, становится возможным отследить интересующий нас возрастной срез до 35 лет включительно. Также рассматривается каталог Третьей зональной художественной выставки «УРАЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ», 1969, Челябинск. Это делается ввиду необходимости понимания важности участия молодых авторов в выставках подобного уровня на пути их становления. К выборке художников старшего поколения были применены те же критерии, что и по отношению к современным начинающим художникам. Материалами также послужили протоколы комитетов выставок, проводимых на уровне как регионального отделения, так и на межрегиональном. Изученные записи протоколов хранятся в архиве «СХР» Екатеринбурга.

Основной метод исследования – сравнительный анализ. В качестве критериев отбора объектов для анализа были выставлены следующие условия: живописец на момент проведения межрегиональной выставки не превышает возрастную отметку в 35 лет; представляет Свердловскую область, город Екатеринбург; работы были отобраны всеми уровнями выставочного комитета и допущены до участия в экспозиции межрегиональной выставки. Сравнение проводилось по двум пунктам: первое – количество молодых авторов, принимавших участие в выставке, по отношению ко всему количеству представителей Екатеринбургского (Свердловского) отделения; второе – по жанровому направлению представленных картин.

Вовлеченность молодых авторов в выставочную деятельность

Отбор авторов на межрегиональную выставку имеет многоступенчатый фильтр. Первоначально работы показываются на городских и областных выставках в течение четырех лет через прохождение областных, городских выставочных отборов, наиболее успешные из них допускаются комиссией до первого регионального смотра и получают / не получают рекомендацию на межрегиональный отбор. Сформированные списки и работы от регионального отделения направляются в собранную межрегиональную комиссию, в которой присутствуют представители всех регионов, участвующих в выставке, а также представитель центрального отделения Союза художников России. Открытым голосованием при наборе больше половины голосов работа проходит для участия в выставке. Такие условия равны для всех претендентов на участие в экспозиции. Эта сложная система отбора носит непредвзятый характер и обеспечивает формирование наиболее яркой и полной выставки. Межрегиональные выставки являются срезом работы региональных отделений Союза художников России за 5 лет, именно поэтому очень удобно по ним отслеживать вовлеченность молодых художников в профессиональную деятельность.

До 2004 г. говорить о систематичности вовлечения молодежи в творческую жизнь Союза не приходится. Тенденция к активному появлению молодых художников на профессиональных площадках с 2004 по 2015 г. носила слабовыраженный характер, и только с 2015 г. отчетливо прослеживаются значительные улучшения в этом вопросе. Так, в 2015 г. на выставке «Победа» в залах Дома художников, проводимой региональным отделением Союза художников России в Екатеринбурге, впервые за долгое время уверенно прозвучали голоса молодых живописцев. Существенную роль для положительной динамики сыграла и молодежная политика, получившая развитие в стране в последние пять лет. В первую очередь, это Всероссийский образовательный форум для творческой молодежи «Таврида», давший молодым творцам из регионов заявить о себе, расширение географии художников, приглашаемых в молодежные потоки на академические дачи и ряд других мероприятий, внесших весомый вклад для развития молодежного регионального искусства [7]. То, что молодежь начала активно работать, отмечается и старшими художниками, и зрителями. При проведении сравнительного анализа количества молодых художников на региональных выставках после 2000 г. выстраивается определенавя тенденции.

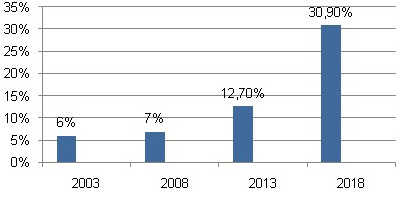

Проследим количественные изменения начинающих авторов, представленных на региональных выставках живописными работами от Союза художников России из Екатеринбурга, начиная с 2000-х гг. В 2003 г. лишь 5молодых художников прошли на межрегиональную выставку, что составляет всего 6% от общего количества представителей регионального отделения. В 2008 г. принимающим городом стал Челябинск, было всего лишь 2 молодых живописца, или 7%. В отличие от 2003 г., когда общее число художников, работающих в направлении живописи, было 74 человека, в 2008 г. количество участников сократилось до 26. Следующая региональная выставка, одиннадцатая по счету, была проведена в Тюмени в 2013 г. Молодых живописцев от Свердловского регионального отделения, прошедших отбор конкурсной комиссии, было 6 из 47 человек, что составило 12,7%, из них 67% – студенты УрГАХУ. Последняя по счету на сегодняшний день выставка «Большой Урал XII» проходит снова в Челябинске, но она в несколько раз богаче по количеству и участников, и представленных произведений. Эта выставка отличается от предыдущих вовлечением большего количества молодых авторов; так, от отделения Союза художников Свердловской области выступают 17 формирующихся живописцев, что составляет 30,9%, всего было представлено 55 художников с живописными произведениями. Проследив за имеющейся статистикой, можно смело говорить, что «Большой Урал ХII» стал выставкой с самым большим количеством авторов, еще не достигших тридцати пяти лет (диаграмма 1). На этой выставке впервые за исследуемый период формирующиеся художники получили дипломы и золотые медали Союза художников России, что еще раз подтверждает растущий уровень работ молодых авторов.

Диаграмма 1. Участие молодых художников в межрегиональных выставках «УРАЛ»

Жанровое разнообразие работ молодых авторов

Зональные выставки играют значительную роль в развитии культуры Урала. Очень часто художники, начинающие свой профессиональный путь, пробующие силу и язык на таких значительных выставках, затем становятся крепкими мастерами. Если мы обратим внимание, например, на третью зональную (региональную) выставку «Урал социалистический» 1969 г. проходившую в Челябинске, то на ней среди молодых авторов увидим фамилии таких художников, как В. Я. Бушуев, Н. В. Костина, В. О. Мамонтов, Г.С. Метелёв, В. А. Чурсин [8]. Все они впоследствии заняли значительное место, как в уральском, так и в российском изобразительном искусстве в целом. Интересно отметить, что молодые авторы 1969 г. были преимущественно представлены на выставке жанровыми фигуративными композициями и тематическими портретами значительных размеров, в среднем около двух метров по одной из сторон. При этом довольно четко прослеживается единая стилистическая, колористическая принадлежность к региону, несмотря на ярко выраженные индивидуальные характеристики.

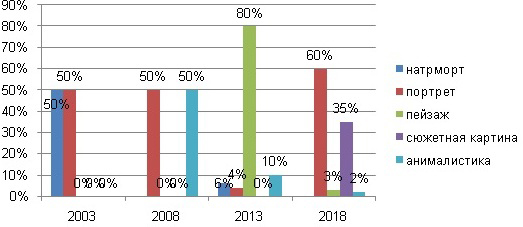

Заговорив о жанровом разнообразии живописных произведений, посмотрим на картины молодых авторов двухтысячных годов (диаграмма 2). В ней рассмотрено изменение жанровых предпочтений.

Диаграмма 2. Жанровое разнообразие

Так, в 2003 г. примерно поровну разделились жанровые направления между натюрмортом и портретом, в 2008 г. превалировали портрет и анималистика, в 2013 г. примерно 80% составил пейзаж, остальные 20% пришлись на анималистику, портрет, натюрморт. Размеры работ молодых авторов не превышали среднестатистический один метр по большой стороне. Интересно отметить и то, что сюжетная направленность в большей степени демонстрировала взгляд и констатацию недавнего прошлого. В 2018 г. на выставке «Большой Урал XII» жанровое большинство принадлежало портрету, при этом он преимущественно становился тематическим и сложносочиненным. В нем отражались облики современников, он получил более острый взгляд и глубокое философское прочтение. Тем более что этот взгляд шел изнутри, так как в большей степени на портретах оказывались современники авторов, и взгляд не сверху, а именно с одной параллели позволял зрителю понять переживания, эмоции, личностные мнения молодого поколения, что довольно важно для понимания и фиксации современных процессов происходящих в обществе. Авторы, работающие в жанре портрета С. Атучин, К. Бородин, Е. Фурса (Гитттих), Д. Заитова, Е. Иванова, М. Кузнецов, А. Манукян, Е. Нетреба, Д.И. Округина, Р. Саржанов и др.[6]. Второе место по количеству представленных работ и первое по размерам занимали сюжетно-тематические картины, в меньшей мере оказались представлены пейзаж и анималистика. Формат картин также увеличился и колебался в пределах 1,5–2 м.

Тематика, отображенная на холстах, часто касалась современной действительности, ее констатации и осмысления, а также появлялись и размышления об историческом прошлом страны. Обращению к современным темам, выраженным в портретных и сюжетно-тематических картинах, способствовало проведение городских и областных выставок заданной направленности, организатором которых выступило Свердловское региональное отделение Союза художников России.

Сюжетно тематические картины выполнены в довольно больших форматах и затрагивают как современные, порой остросоциальные темы, так и отражают личностное отношение к историческим событиям. Преимущественно над ними работают следующие молодые художники: Е. Веселова, применяющая в своем творчестве монументальные приемы за счет колористических решений и пластики человеческих тел; А. Прохоров, обращающийся к исторической тематике в своих картинах; Р. Саржанов и Е. Нетреба, работающие в соавторстве, в их произведениях находят отражение и современные события и жизнь, а также поднимается патриотическая и историческая тематика. В творчестве К. Бородина сплетаются все жанры, но доминирует анималистический. К образам природы т. е. к жанру пейзажа, так же как и к натюрморту, обращаются практически все авторы. Но даже в них стараются найти острые современные темы [6].

Стоит отметить тенденцию к стремлению преодолеть этюдность, сиюминутность впечатлений, обратиться к вечным темам и утвердить непреходящие ценности. Очень большую роль в творчестве молодых авторов играет обращение к историческому и творческому наследию нашей страны. Вероятно, в этом кроется наметившаяся в обществе тенденция к осознанию идентичности нации. Некоторые отсылки к прошлым эпохам, и тематические, и стилистические, являются стремлением к национальному, культурному самосохранению отечественного искусства.

Отметим, что сохраняется преимущественно традиционная школа, но с вплетением современных технологий, тем и образов. Примерно 90% молодых авторов в своем творчестве придерживаются реалистического языка. Обусловлено это, по все видимости, еще тесной связкой со школой и только начавшимся поиском собственной идентичности. О единой стилистике региона говорить на данный момент не приходится, так как происходит формирование индивидуальных стилистик, хотя объединить в группы по ряду признаков творчество художников уже получается.

Результаты и обсуждение

По результатам исследования мы можем наблюдать уверенный рост вовлеченности молодых художников-живописцев в профессиональную выставочную деятельность. Жанровое предпочтение колеблется, но лидирующие позиции занимает портретный жанр, другие направления количественно меняются.

В последнее десятилетие в Екатеринбургском региональном отделении ВТОО «СХ России» происходят позитивные изменения в работе с формирующимся поколением художников, и стоит надеяться, что принимаемые меры приведут к взращиванию новой плеяды мастеров. Поступательные шаги в этом направлении со стороны Союза художников, значительны. Так, в 2004 г. было возобновлено существование молодежной секции при Союзе художников, и постепенно мы можем увидеть увеличение процента прохождения молодых авторов на региональные срезы творчества за пять лет. Ежегодными стали традиционные молодежные выставки, на которых студенты профильных учебных заведений и недавние выпускники пробуют свои силы, учатся выстраиванию диалога со зрителем и профессиональным сообществом. Налаженный контакт между Союзом художников России и учебными заведениями города, а это и Свердловское областное художественное училище им. И. Д. Шадра, и Уральский архитектурно-художественный университет, способствует приросту живописцев. Поддержка, получаемая молодыми авторами от Союза художников, приносит положительные результаты. Далеко не в каждом регионе нашей страны подающие надежды молодые люди, хорошо себя зарекомендовавшие и проходящие так называемый кандидатский стаж, т. е. готовящиеся к вступлению в Союз художников, получают мастерские, где имеют возможность работать бок о бок с мэтрами и при необходимости советоваться с ними. Наиболее перспективные ребята рекомендуются и направляются на всероссийские мероприятия, такие как всероссийские образовательные молодежные форумы, творческие академические дачи, пленэры, для работы под наставничеством больших мастеров всероссийского и международного уровней; номинируются и выдвигаются на стипендии для реализации своих проектов. Все это помогает молодым художникам чувствовать правильность выбранного ими пути.

Выводы

Анализ выставочной активности начинающих екатеринбургских живописцев приводит к следующим выводам:

1) происходит устойчивое формирование молодого поколения профессиональных художников в регионе;

2) прослеживается тенденция смены жанров с более простых (натюрморт, пейзаж) на более сложные (портрет, сюжетно-тематическая картина);

3) наблюдается динамика осознанного подхода молодых художников к своей профессиональной реализации.

Наиболее уместным представляется проведение исследования на базе межрегиональных выставок, так как данные экспозиционные проекты имеют высокий профессиональный фильтр и позволяют проследить встраивание творчества молодых художников в общий калейдоскоп искусства уральского региона. Кроме того, эти результаты дают дополнительную информацию о взглядах на творчество молодого поколения живописцев. Пожалуй, один из важных выводов состоит в том, что комплексная и организованная работа на всех уровнях (от регионального до государственного) позволит сохранить традиции русской живописной школы во всем ее разнообразии, будет способствовать устойчивому профессиональному развитию художников в регионе.

Полученные результаты дают основание для оптимистичного прогноза в развитии молодого творческого поколения, но при этом следует отметить и существующие риски, такие как уровень подготовки молодых художников, оканчивающих учебные заведения, большинству ребят требуется значительное время выхода на профессиональные выставки регионального и всероссийского уровней; неготовность художников к самостоятельному поиску авторского стиля и тематики; отсутствие устойчивой материальной базы; самоизоляция – отсутствие рядом профессиональной среды сверстников и недостаток общения со старшим поколением; не налаженные коммуникативные связи с искусствоведами-сверстниками. Перечисленные риски стремятся нивелировать путем работы молодежного отдела при Союзе художников России. Наши данные свидетельствуют о том, что еще многое предстоит сделать, чтобы молодые авторы сформировали собственный, новый, а значит, современный, актуальный, стилистический, пластический и тематический язык. И что бы в регионе вновь сложился характерный именно для него стиль.

Проведенный анализ может оказаться весьма полезным в дальнейшей работе по исследованию творчества молодых живописцев Среднего Урала. Дальнейшие исследования должны быть посвящены изучению творчества начинающих художников уральского региона, вышедших на Всероссийские общие и молодежные выставки и проекты. В комплексе это даст представление о тенденциях развития как регионального искусства, так общего всероссийского молодежного творчества, которое существует в рамках Союза художников России. Поможет скорректировать работу в профильных образовательных организациях и молодежном отделении Екатеринбургского регионального отделения ВТОО «СХ России» для максимально комфортного и быстрого профессионального становления творцов, и сохранения региональной идентичности на всероссийском уровне.

Благодарности

Автор выражает особую благодарность искусствоведу Г.А. Шарко, председателю Екатеринбургского регионального отделения ВТОО «СХ России» С.С. Айнутдинову за оказанную помощь в сборе данных, а также первому проректору УрГАХУ С.К. Хабибуллиной и кандидату искусствоведения доценту О.К. Пичугиной за консультативную помощь.

Библиография

1. Антропов, Д.Н. Уральская индустриальная биеннале преобразования промышленных пространств в центре культуры и искусства / Д.Н. Антропов // Искусствоведение и художественная педагогика в ХХI веке. Вып. 4: сб. мат-лов IV междунар. практ. конф. – СПб.: КультИнформПресс, 2013. – С.169–172.

2. Бойцова Т.И. Выставочный проект "Россия" / Т.И. Бойцова // Архитектура. Строительство. Дизайн. – 2009. – № 1(54). – С. 46–50.

3. Выставка произведений художников Уральского Федерального округа «Большой Урал XII» каталог. – Челябинск: Типография Автограф, 2018. – 347 с.: ил.

4. Межрегиональная биеннале современного изобразительного искусства Урала «Лабиринт II» : каталог / сост. кат. М.Ф. Абрамова. – Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 2016. – 120 с.: ил.

5. Межрегиональная художественная выставка «Урал XI»: каталог. – Тюмень: ТОО ВТОО «Союз художников России», 2013. – 216 с.: 258 ил.

6. Нетреба, Е.С. Жанровая и стилистическая направленность работ молодых живописцев г. Екатеринбурга / Е.С. Нетреба // Новые идеи нового века: мат-лы Девятнадцатой Междунар. науч. конф. Т. 3. 2019. – 440 с. – 100 с.

7. Нетреба, Е.С. Молодежная политика в изобразительном искусстве как условие формирования профессионального сообщества / Е.С. Нетреба // Новые идеи нового века: мат-лы междунар. науч. конф. Т. 3. – Хабаровск.: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та. 2017. – С.97–101.

8. Региональная художественная выставка «Урал IX»: каталог. – Екатеринбург: ЕО ВТОО «Союз художников России», 2003. – 152 с.: ил.

9.Третья зональная художественная выставка «Урал социалистический»: каталог. – Челябинск, 1969. – 132 с.: ил.

10. «УРАЛ-Х». Региональная художественная выставка, 2008. Челябинск: каталог / сост. Л. Скобелева. – Челябинск: Челябинский Дом печати, 2008. –192 с.: ил.

11. Форма: Межрегиональная художественная выставка: Урал, Сибирь, Дальний Восток: живопись, графика, скульптура, объекты: альбом-каталог / Фонд президентских грантов [и др.]; сост. А.В. Суслов, Е.В. Чепис. – Новокузнецк: НГО ВТООО СХР, 2019. – 294 с.: ил.

12. Художники Российской Федерации. Выставка «Молодость России» 1976: каталог. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – 120 с.: ил.

Ссылка для цитирования статьи

Нетреба Е.С. АНАЛИЗ УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ-ЖИВОПИСЦЕВ ЕКАТЕРИНБУРГА В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ ВТОО СХР «УРАЛ» [Электронный ресурс] /Е.С. Нетреба //Архитектон: известия вузов. – 2020. – №4(72). – URL: http://archvuz.ru/2020_4/19/ – doi: 10.47055/1990-4126-2020-4(72)-19

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная