Архитектон: известия вузов. №4 (76) Декабрь, 2021

История архитектуры

Иванова Алина Павловна

кандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна архитектурной среды,

Тихоокеанский государственный университет,

Россия, Хабаровск, e-mail: iva.nova@mail.ru

Глатоленкова Екатерина Викторовна

старший преподаватель Высшей школы архитектуры и градостроительства.

Тихоокеанский государственный университет,

ORCID 0009-0001-6030-700X

Россия, Хабаровск, e-mail: 008703@togudv.ru

Ильин Константин Сергеевич

преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды,

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

Россия, Хабаровск, e-mail: 006376@pnu.edu.ru

«НАРОДНОЕ» И «НАЦИОНАЛЬНОЕ» В КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТАХ ПРОСВЕЩЕНИЯ И МОДЕРНА, СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО XX В.

УДК: 72.035

DOI: 10.47055/1990-4126-2021-4(76)-8

Аннотация

Ключевые слова: национальный романтизм, русский стиль, Андрей Роллер

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ и РЯИК в № 21-512-23004

Введение

История формирования и развития русского стиля подробно описана [1–4], поэтому в поисках образа Родины мы двигались не по магистральной академической дороге, а шли узкими витиеватыми тропинками, пытаясь найти неожиданные сюжеты и малоизвестные объекты. Мы не будем анализировать очевидные постройки первого ряда, наша задача менее амбициозна – проследить, как «народная» идея постепенно проникала в монолитные ландшафты просвещенного классицизма, выяснить, чьими стараниями формировался «образ Родины» и попытаться понять, почему русский стиль, заявленный в качестве государственной идеологии, так исчезающе редок в коммерческой петербургской эклектике. Эта публикация написана на основе материалов, собранных в полевой сезон 2021 г. Источниковая база исследования: фонды Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге (РГИА), фонды Российской национальной библиотеки (РНБ) и Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки (СПбТБ).

Параллельное существование внутри русской цивилизации двух культур («высокой» и «низкой», городской и деревенской, вестернизированной и архаичной) все более четко артикулируется исследователями [5]. Более спорны, но не менее интересны поиски неожиданных источников вдохновения национального романтизма [6]. Давно обсуждается роль Эжена Виолле-ле-Дюка [7, доступно в Русском книжном фонде РНБ] как идеолога русского стиля и феномен альбома Андре Дюрана [8, доступно в фонде Россики РНБ], открывшего пресвященным жителям столиц оригинальность русского хартленда и заложившего основу экзотизации отечественного ландшафта. Полагаем, что именно благодаря ведутам Дюрана, концепт русского как ориентального получил широкое распространение. На обложке альбома Дюрана представлена одна из первых попыток визуализации идеи национального (государственного), вырастающего из народного (фольклорного) (рис.1).

Рис.1. Иерархия русского культурного ландшафта по Дюрану. Схема обложки по [8].

Разделение «деревянного – народного» и «государственного – каменного» визуализировано буквально:

из бревенчатых срубов под высокими двухскатными крышами (снабженными для убедительности

вывесками Kostroma и Yaroslav, которые держат полуголые бородатые атланты, не попавшие на схему)

прорастают граненые шатровые кампанилы, увенчанные фантастическими «индийскими» куполам.

На фундаментах каменных башен читаются надписи Novgorod и Nijni, выше расположены гербовые щиты Hamburg и Lubeck.

Интересно, что в этой схеме «народное» (символизируемое Косторомой и Ярославлем)

отделено от «государственного» (Москвы) двумя германскими (точнее – ганзейскими) городами.

В качестве национального русского декора Дюран предлагает откровенно кельтскую плетенку,

украшающую свесы-полотенца, и прочие детали фронтонов. Отметим,

что дюрановские избушки напоминают проекты Карла Росси для Вильгельма III

Исследователи отечественной архитектуры, чья квалификация не подлежит сомнению, в качестве первых экспериментов со «славянизмами» указывают на эскизы Карла Росси для Глазово (1815) [1, 267; 2, 182; 3, 67], переработанные позднее для Александровской слободы и «Русской деревни» под Потсдамом [3, 70–72]. Полностью соглашаясь с общепринятой схемой, предлагаем несколько отойти от классической периодизации формирования национальной эстетики («Николай I – Александр II – Александр III – Николай II») и ввести в существующий большой нарратив новые микросюжеты.

Новые сюжеты национального романтизма. Выделим несколько вариантов проявления «русского-народного» в культурном ландшафте Российской империи: «народное – детское – женское», «народное – березовое», «русское» – ориентальное, «русское» – «дачное», «русское» – государственное (но, имперское – византийское).

«Народное – женское – детское». Для эпохи Просвещения и раннего модерна «народное» понималось, как «детское» и «женское». Об этом прямо говорит (точнее – поет) башмачник Ганс Сакс – главный герой ранней программной оперы Р. Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1861–1867). Основной сюжет пятичасовой оперы – спор о «высокой» и «низкой» культуре, о попытках сломать классический канон и легитимизировать народное искусство. Роль этой оперы в пробуждении общеевропейского интереса к «народному» трудно переоценить. Продолжая тему «народного – женского – детского», напомним, что «в повседневной жизни национальный костюм носили кормилицы... Эти молодые женщины являлись своего рода воплощением матери-родины, образ которой с раннего детства становился привлекательным для ребенка»; на групповых портретах среди одетых по европейской моде аристократических фамилий часто изображали кормилицу с младенцем на руках в русском кокошнике и сарафане [9, 198]. Однако вряд ли кормилицу в кокошнике пускали в гостиную и – тем более – в бальную залу, так и «народная» тема долго оставалась на периферии городской вестернизированной культуры. «Русское – деревянное» осторожно допускалось в загородные усадьбы и дворцово-парковые ансамбли, но только на второстепенных ролях. Приведем примеры этого тезиса.

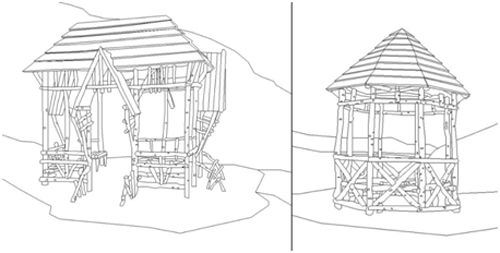

Березовое = русское народное. Не беремся судить, кем была инспирирована трактовка березы в качестве дендрологического символа России, но первое появление березы в архитектуре русского Просвещения хорошо известно – это Березовый домик в Гатчине (рис. 2а). Затем появляются: Березовый домик Кваренги в Петергофе (1780), молочный домик Камерона в Павловске (1782) и там же, в Павловске – Березовая терраса и Березовый круг Пьетро Гонзаго; сохранились упоминания о Березовом домике Жилярди в Кузьминках (1820) и Березовой кухне на Каменном острове [10]. В поисках объяснения этого сюжета, обратимся к монографии «Чертоги власти»; Л. Никифорова со ссылкой на Ю. М. Лотмана [11, 246–260] пишет о том, что в дворцово-парковых комплексах обязательными были три элемента: Дворец «высокого» стиля, Зверинец – «среднего», и Эрмитаж – место уединения, размышления и приватных бесед/утех. Для «эрмитажей» рекомендовался «простой стиль». Довольно скоро «простое» стало пониматься как «народное» – именно это ответвление Большого стиля нас и интересует. Березовые стволы с эффектной, графичной корой, хорошо читаемой на фоне темной зелени, оказались самым удачным знаком «русского народного». В европеизированных парковых ландшафтах береза использовалась как стройматериал для низкоранговых построек (беседки, кухни, навесы, ограды); в Павловске березовые жерди до сих пор сохранились в ограждениях пейзажного парка. Интересно, что и на самой дальней окраине империи – на северо-востоке Китая, в курортном пригороде станции Чжалантунь, судя по старым фотографиям, конструкции из березовых жердей (ограды, беседки, веранды) использовались до 1930-х гг. (в Маньчжурии береза символизировала «русское – ностальгическое») (рис. 2б).

Однако этот общепринятый национальный символ локализировался только в «деревне», на даче, за городом. В РГИА хранится небольшой эскиз 1899 г. для дачи на Каменном острове Сама дача выполнена в обычном для этого респектабельного места романтично-«средневековом» духе, но кухня представляет собой маленькую, нарочито «наивную» хижину из березовых жердей, – традиция, заложенная в императорских загородных дворцах, устойчиво воспроизводилась в буржуазной дачной архитектуре (рис. 2в).

а)

б)

в)

Рис. 2. Применение березы в строительстве летних павильонов и дач:

а) Березовый домик в Гатчине (арх. Н. Львов, В. Бренна, 1780). Фото А. П. Ивановой, 2021;

б) беседки в парковой зоне санатория в пригороде станции Чжалантунь, западной ветвь

Китайско-Восточной железной дороги (начало XX в.). Рис. Е.В. Глатоленковой;

в) летняя кухня дачи на Каменном острове в Петербурге (1899). Рис. Е.В. Глатоленковой по чертежам1

В город «березу» так и не допустили. Наши поиски изображения этого дерева в архитектурном декоре Санкт-Петербурга не увенчались успехом. На петербургских фасадах в изобилии представлена «антично»-ампирная флора: пальмовые и оливковые ветви, листья аканта, лавровые и дубовые венки, виноградные гроздья, гирлянды из роз, рога изобилия, а также растения, типичные для эстетики модерна (кувшинки, ирисы, подсолнухи, чертополох) и локальная северная флора (хвощи, папоротники, мухоморы), есть клены и хвойные, однако именно береза не вошла в привычный ассортимент архитектурной флоры (наши поверхностные наблюдения подтверждаются мнением специалиста по этому вопросу [12]). Завершая небольшое эссе о дендрологическом символе Родины, отметим мощное форсирование «березовой» темы в сегодняшней Москве. В 2017 г. под кремлевскими стенами была высажена березовая роща (рис.3а), оформляющая вход в парк Зарядье (архитектурным бюро DillerScofidio + Renfro), а августе 2021 г. в процессе реконструкции ГЭС-2 под культурный центр (арх. Ренцо Пьяно) на Болотной набережной появились «висячие березовые сады» – густой березняк высажен на эстакаде (рис. 3б). Березы в кадках оформляют пассажи ГУМа (рис. 3в) на Красной площади и т.п. Постепенно «русская-народная» береза вытесняет «государственные» голубые ели, которые привычно ассоциировали с историческим сердцем столицы.

а) б) в)

Рис. 3. Береза как символ новой столичной урбанистики:

а) новая березовая роща между входом в парк Зарядье и Васильевским спуском, Москва;

б) «Висячая» березовая роща у реконструированной ГЭС-2, Москва;

в) Береза в интерьере Московских Верхних торговых рядов. Фото А. П. Ивановой, 2021

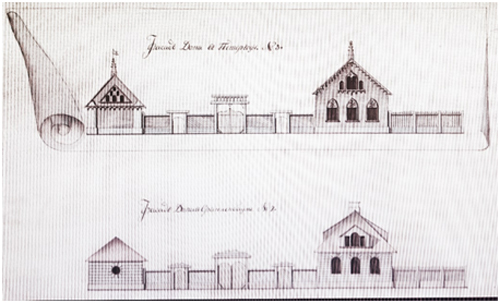

Народное – трактирное. В качестве одного из первых примеров проникновения «народного» в культурный ландшафт Империи, историки архитектуры указывают на проект трактира Огюста Монферана в Екатерингофском парке [2, 182]. Похожую харчевню проектирует для Знаменской мызы арх. К. Симонис в 1842 г. (рис. 4а). Илья Печенкин высказывал предположение, что В. Васнецов, сочиняя культовый объект национального романтизма – «Теремок» [1, 395; 2, 182; 3, 43], ориентировался на постоялый двор с гравюры Дюрана [8]. Продолжая этот – сомнительный, но воодушевляющий – поиск неожиданных «славянизмов» укажем на очерки путешествий Марии Бурдье (Marie de Ujfalvy-Bourdon) «От Парижа до Самарканда» (1880), где в качестве «русского трактира» изображен все тот же, хорошо знакомый по гравюре Дюрана фантастический объект (рис. 4б).

|  |

| а) | б) |

Рис. 4. Первые попытки проникновения «народного» в ландшафты Просвещения:

а) Первые попытки проникновения «народного» в ландшафты Просвещения. Харчевня на Новой мызе. Арх. К. Симонис, 18422,

б) «Русский трактир» из иллюстрации к книге Марии Бурдье [13, 11]

«Русское» как ориентальное. Отстраненный взгляд иностранца, католика или лютеранина, пытающегося сконструировать «русское» «снаружи», а не «изнутри» (приносим извинения читателям за злоупотребление кавычками и разветвляющуюся структуру аргументации) интересно проследить на примере декораций А.А. Роллера к постановкам на «русскую» тему. Андрей Адамович Роллер (Andreas Leonhard Roller), родившийся в Баварии, учившийся у К.Ф. Шинкеля и начинавший карьеру в придворных театрах Германии и Австрии, приехав в Санкт-Петербург, 45 лет (1834–1879) занимал должность декоратора Императорских театров и оформил более 200 постановок [14]. Возможно, именно он индуцировал в коллективное воображаемое «якорные» образы, дающие толчок к разгулу фантазии заказчиков дворцово-парковых ансамблей, доходных домов и приватных коттеджей. Мы обратили внимание на замечательные эскизы декораций к опере М. Глинки «Руслан и Людмила» (за которые Императорская академия художеств в 1839 г. удостоила Роллера звания академика живописи), экспонировавшиеся на выставке «Мечты о свободе» и подробно ознакомились с его творческим наследием в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства (СПбМТиМИ) и фондах СПбТБ. Из более 1300 графических листов Роллера, хранящихся в СПбТБ, лишь пару десятков можно отнести к «русской» теме в то время, как виртуозные импровизации в готике, ренессансе, классике исчисляются сотнями. Чувствуется, что А. Роллер слабо ориентировался в русской архитектурной традиции. Вероятно, он видел ведуты Джакомо Кваренги с изображением дворца Алексея Михайловича (1796), но на эскизах к «Аскольдовой могиле» (1841) сложносоставной деревянный терем напоминает дворец индийского раджи с висячими галереями и воздушными переходами, поддерживаемыми тонкими колоннами с объемными («китайскими») кронштейнами; килевидная арка на переднем плане имеет откровенно мавританский характер, да и вся сквозная, ажурная, многоярусная композиция вызывает ассоциации скорее с Альгамброй, чем с условным Коломенским. «Ориентальность» была модным сюжетом и в салонной парижской живописи середины XIX в., и в английском колониальном пейзаже [15]. А. Роллер, пытаясь сконструировать декорации для «преданий старины глубокой», предъявлял высшему свету и просвещенной публике совершенно фантастический, «ориентальный» вариант древнерусской архитектуры, при том, что египетские, средневековые, ренессансные мотивы он воссоздавал с археологической точностью, используя в работе иллюстрированные увражи. В его эскизах встречаются не слишком убедительные попытки синтезировать «русское» и «китайское» (рис. 5). Этот – сказочно-театральный, с «восточным» акцентом, – подход к конструированию «русского-народного» стал основополагающим. Интересно отметить, что на придворных балах-маскарадах чередовалась «русская» и «китайская» тематика [16] (и то, и другое, по-видимому, казалось высшему свету одинаково экзотичным и оригинальным) так же, как в загородных дворцово-парковых ансамблях «русские» деревни строились наряду с «китайскими».

Рис. 5. Фрагмент эскиза А. Роллера из фондов СПбТБ

Русское – деревенское. Попытку включить «народную» тему в культурный ландшафт императорских загородных дворцов предпринимает А.И. Штакеншнейдер: в Петергофе строятся Никольский сельский домик (1835) и Царская мельница (1848–1849), известные нам по пасторальным литографиям А. Мюнстера (1853). «Русское» рассматривалось как декорации загородного пространства отдыха. Перед тем, как «уйти в народ», национальный стиль проходил адаптацию на царских дачах, о чем чуть ниже.

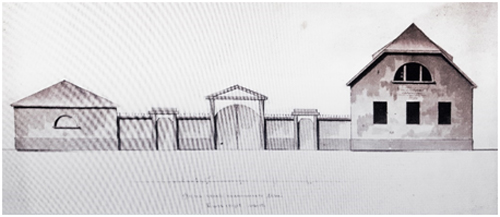

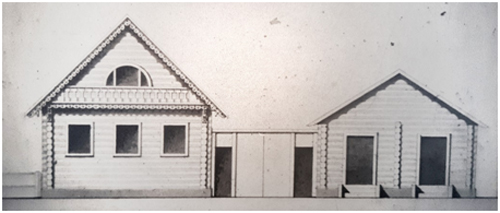

Параллельно появляются проекты «образцовых изб» [3, 69], «образцовых деревень» («деревни придворного ведомства на Бабигоне близ Петергофа», деревня Дворцового ведомства Лузино, в честь жены прусского короля Фридриха Вильгельма III Гогенцоллерна) и «казенных деревень», инспирированных аракчеевской идеей «военных поселений». На примере проекта «поселения для Изварских колонистов» (возможно –А. Воронихина), можно заметить, как вестернизированная архитектура трансформируется в условно-русскую (рис. 6).

a)

б)

Рис. 6. На вариантах типовой избы для Изварских колоний можно заметить,

как в условно-«европейскую» архитектуру проникают русские мотивы3

Эти поиски были суммированы в альбомах образцовых проектов для «казенных поселений» [2, 230–231]; «народное» стало трактоваться как «государственное».

Рассмотрим одну из первых попыток адаптировать «народное» к ландшафту Просвещения на примере двух чертежей из фонда РГИА №515: более профессиональный – с деталировкой фасадов и озеленения – проект «устроения селений в Красносельском удельном имении»3 и проект «постройки крестьянских домов в трех новых деревнях: Константиновской, Николаевской и Михайловской» (1837)4, который явно является вольной копией первого. Это большие (формата А1) чертежи, старательно раскрашенные акварелью; подпись на первом неразборчива, на втором каллиграфически выведено: «чертил помощник землемера Брюханов». Оба проекта поражают жесткой регулярностью, совершенно не свойственной русской деревне. Линейная структура селений разворачивается вдоль канавы с мостками, ведущими к воротам усадеб. Повторяющийся базовый модуль состоит из застройки (крестьянский дом, клеть, два хлева, объединенных навесами и по периметру окружающими двор, так что трудно избавиться от ощущения, что архитектор имел в виду типичный атриум), обширного овина с двумя сараями, регулярного сада с крестообразными дорожками и двухчастного огорода, нарезанного на ровные грядки; овины и бани вынесены на дальнюю границу участка. Четкая прямоугольная схема проулков (шириной в 4 сажени) и садовых дорожек превращает проектируемые селения в образцовую утопию, однако гармонии замысла противоречит «народность» фасадов на развертках. Срубные избы и клети, объединенные воротами, повторяются через равные промежутки. Видно, как архитектор пытается уловить в ритме скатных кровель привычные очертания классицистских фронтонов, прорезаемых большими полуциркульными окнами, невозможными в крестьянской традиции. Окна, обведенные тягами, лишены наличников, кровли клетей крыты жестью, что наводит на мысль о незнании проектировщиками современного крестьянского обихода (об этом свидетельствуют и узкие, тесные, неудобные в активной эксплуатации дворы, горизонтальные, а не вертикальные доски заборов, и непродуманная проблема водоснабжения – колодцев на чертежах нет). На более раннем проекте5 фронтоны изб украшены подзорами и двумя рядами карнизов, старательно прорисованы неидентифицируемые деревья, есть печные трубы – эти детали отсутствуют на чертеже 1837 г. Похожие примеры типовых изб мы видим в проекте Знаменской мызы (рис. 7).

Рис. 7. Типовая изба в проекте Знаменской мызы6

«Русское – дачное». К концу XIX в. за русским стилем закрепился статус «загородного», «дачного» и, как указывают все авторитетные источники [1–3; 9], важную роль в распространении декоративной, фольклорной версии национальной эстетики сыграли периодические выпуски иллюстрированных альбомов «Мотивов русской архитектуры» [17–18]. Однако нам кажется, что важнее был пример высшего света. Аргументированно доказано, что заказчиками и вдохновителями русского стиля являлись российские императоры [4]. Но интересно отметить, что на парадных портретах (а не жанровых сценах «явления народу» и коронационных торжеств) русский цари Нового времени, от Петра I до Александра II представлены на условно-европейском романтизированном фоне (за исключением Павла I, которого изображали на глухом черном фоне). На выставке в Михайловском замке в честь 400-летия дома Романовых (август 2021), из всех членов императорской семьи только Александр III (на копии с портрета И.Н. Крамского) стоит на фоне условно-русских орнаментальных росписей, напоминающих декор залов Государственного исторического музея. В самом ГИМ экспонируется два полотна кисти придворного художника Н.Д. Дмитриева-Оренбургского с изображением членов царской семьи в «русской» обстановке. Это групповой портрет Великого князя Сергея Александровича, цесаревича Николая Александровича и великого князя Павла Александровича в Царском Селе за самоваром на дачной веранде, на фоне «русских» берез (1880-е гг.). Веранда с резной балюстрадой пристроена к бревенчатому срубу, покрашенному в элегантный серый цвет. Привлекает внимание вычурный сандрик на сложных кронштейнах, оформляющий окно на переднем плане (рис. 8а). Более известен парадный портрет Александра III (1896), где император изображен в зале офицерского собрания лейб-гвардии Преображенского полка в Большом лагере под Красным селом в типичном «русском-дачном» интерьере: бревенчатые стены, резной киот и резные наличники окон, сквозь которые видны резные столбы веранды (рис.8б). Дачную тему завершает прекрасный портрет Николая IIработы И.Е. Репина (1896), где грустный император стоит на фоне бревенчатой стены и большого окна, оформленного резьбой в национальном вкусе (рис. 8в). Даже на парадных царских портретах «русское» трактуется как «не городское», «деревянное» и «дачное».

Вернемся к обзору развития национальной архитектуры. Выполненные по императорскому заказу московские постройки К. А. Тона резко повысили символический статус русского стиля: из дачных декораций он внезапно стал культурным фундаментом государственного строительства. Однако в городской жилой застройке русский стиль так и не получил широкого распространения, его использовали в основном энтузиасты национального возрождения. В изученных нами источниках обязательно упоминается Погодинская изба на Девичьем поле в Москве (арх. Н.В. Никитин, 1856) [1, 249; 2, 232], что наводит на мысль о единичности подобных примеров.

а) б) в)

Рис. 8. «Русское» как «деревянное» и «дачное»:

а) фрагмент картины "Великий князь Сергей Александрович, цесаревич Николай Александрович и

великий князь Павел Александрович в Царском Селе" (Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, конец 1880-х гг.).

На фрагменте крашеный бревенчатый сруб, оформление окна резным деревянным сандриком

с выступающими кронштейнами, резная балюстрада пристроенной веранды [19];

б) портрет императора Александра III (Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, 1896).

Фрагментами выделены: резные деревянные фриз по верхнему, межоконному, ярусу стены (1),

наличник и полотенца (2), скорее напоминающие декор фасада, деревянный резной киот (3),

столбы веранды (4), резные спинки стульев (5)[20];

в) портрет Николая II (И. Е. Репин, 1896). Фрагментами выделены: бревенчатая стена (1),

резные деревянные наличник и боковины со вставками (2), панель нижнего ряда балюстрады (3)

и подоконный пояс с кистями (3), декорированные орнаментальными славянскими мотивами [21]

Заметим, что попытки найти «русский вкус» в приватных императорских покоях не увенчались успехом. В Гатчине, в личных комнатах Александра Третьего и его семьи (воссозданных, по словам хранителей фондов, с максимальной степенью достоверности) только два предмета напоминают об официальной государственной эстетике: бронзовая рамка для фотографий в виде резных свесов крыши крестьянской избы на императорском столе (рис. 9а) и маленькая копия картины В. М. Васнецова «Ковер-самолет» над столом в комнатке князя Михаила Александровича (рис.9б).

а) б)

Рис. 9. «Русское» в интерьере императоров. Фото А. П. Ивановой, 2021

Гатчинские «императорские покои» – галерея маленьких, низких, тесных комнат, сплошь заставленных и завешенных бидермейером, наводит на мысль, что вкусы главного заказчика русского стиля немногим отличались от вкуса императора Франца-Йосифа I. Возможно, если бы члены императорской фамилии строили в центре Петербурга «русские» резиденции, а не вариации на тему «габсбургского» стиля (Мариинский и Николаевский дворцы, арх. А. И. Штакеншнейдер, 1839–1844 и 1853–1861) и ренессансных палаццо (Владимирский дворец, арх. А.И. Резанов, 1867–1868, Мало-Михайловский дворец, арх. М. Е. Месмахер, 1885), в подражание высшему свету русский стиль стали бы использовать коммерческие застройщики. Однако в петербургский архитектурный ландшафт «русское» проникало – за малым исключением – как «ортодоксальное» и «мемориальное».

Следующий этап развития национального романтизма связывают с именами В.А. Гартмана и И.П. Ропета и выставочной архитектурой [22, 7–48], триумфом которой явилась Всероссийская Промышленно-художественная выставка в Москве 1882 г. Русский стиль стал культурной платформой национального Просвещения, он использовался для оформления новых московских музеев, как частных, так и государственных: Политехнический музей (арх. И.А. Монигетти, А.С. Каминский, И.П. Машков, С.Н. Тихомиров, Ф.О. Шехтель и др., 1871–1912), Исторический музей (арх. В.И. Шервуд, 1875–83), Музей И. Щукина, (арх. В.Н. Башкиров, А.Э. Эрихсон, 1886–1889), Третьяковская галерея (арх. В.Н. Башкиров, 1900–1903), Торгово-промышленный музей кустарных изделий Московского губернского земства (арх В.Н. Башкиров, А.Э. Эрихсон, 1911). В Санкт-Петербурге в духе национального романтизма был построен мемориальный музей А.В. Суворова (арх. Г.Д. Гримм, А.И. фон Гоген, 1901–1904), в архитектуре музея А.И. фон Гоген использовал приемы, реализованные им в здании Офицерского собрания на Литейном проспекте (1895–1896). Интересно, что годом раннее – в 1894 г. на другом краю империи – в Благовещенске – был построен двойник шедевра фон Гогена – здание торгового дома Кунста и Альберса (инж. Э. Шеффер). Так постепенно русский стиль стал ассоциироваться не только с Просвещением, но и с экономическим процветанием России; мощным символом этого оптимистичного направления стали новые Верхние торговые ряды на Красной площади (арх. Померанцев. 1873–76) и ансамбль государственного банка в Нижнем Новгороде (арх. Покровский, 1911–13), который многие источники полагают лучшим образцом национального романтизма.

Набор основных объектов и имен (А.М. Горностаев, Н.Н. Никонов, В.И. Шервуд, Ф.О. Шехтель, И.А. Монегетти, Д.Н. Чичагов, В.А. Покровский, А.Н. Померанцев, В.А. Косяков и др.), упоминаемых во всех изученных нами монографиях, практически неизменен. Несмотря на поддержку национально-ориентированной эстетики на самом высоком уровне, гражданских реализованных построек в русском стиле до странности мало, это направление историзма процветало в православной архитектуре, но не было востребовано в коммерческой застройке. Обзор национального романтизма обычно заканчивается в Абрамцево, Талашкино и Царском селе («Федоровский городок»), но из виду упускается важнейшее значение русского стиля как «мягкой силы», как инструмента «культурной колонизации», используемой при территориальном расширении Российской Империи на Дальний Восток и на юг – в Среднюю Азию [23 – 24].

Заключение

Попробуем еще раз конкретизировать понятие «национальная» архитектура. На наш взгляд, ее главное отличие от «народной» (вернакулярной) архитектуры – высокий профессионализм и четко сформулированный государственный (общественный) заказ.

Если начала «народной» архитектуры теряются в бесконечной смене поколений, появление идеи «национальной» архитектуры четко связано с конкретными историческими событиями первой половины XIX в. В результате буржуазных революций, общеевропейских войн и смены государственной формации в ряде стран вырабатывается концепт «национального» государства, и, соответственно, формируется запрос на его архитектурное оформление. Проблема создания «национального» стиля осложнялась наличием минимум двух заказчиков – государства (империи) и новых интеллектуалов, осознавших себя как самостоятельное «национальное» сообщество и противопоставляющих свои интересы государственному диктату. В отличие от архаичной «народной» архитектуры, «национальная» архитектура – это порождение эпохи Модерна, она пластична и находится в постоянном поиске. Наиболее сложный конструкт представляет собой «национальная» архитектура в многонациональных империях (классические примеры – империя Габсбургов, Британская и Российская империи). Распространенным вариантом «имперской» архитектуры является «экзотизация» универсальной, классической подосновы (наложение на откровенно классицистско-ренессансные объемы «ориентального» декора). В случае «внутренней колонизации» (Российская Империя) «национальная» архитектура приобретает особо изощренный характер. Высокой, «городской», культуре противопоставляется «крестьянская» архаика, имеющая не пространственный, а темпоральный, глубинный вектор. Соответственно, русский стиль расслаивается на «государственный» и «народный», водораздел происходит по строительному материалу: каменные и кирпичные объекты символизируют устойчивость и нерушимость государственного строя Российской Империи, деревянные – корни и почву, буквальную связь с природой, укоренение в родном ландшафте. Лучшие примеры русского стиля можно найти в православном культовом зодчестве, которое объединяло обе культуры – городскую и деревенскую, дворянскую и «народную» (до отмены крепостного права сама идея существования какой-то особой «культуры рабов» была неочевидной) в общее смысловое поле. Поэтому в культовой архитектуре русский стиль одинаково удачно используется и в каменном, и в деревянном варианте. За редкими исключениями все православные храмы, построенные после 1861 г., были вариациями «русского стиля» (удивительным образом трансформировавшегося в византийское возрождение) и воспринимались как, безусловно, национальная архитектура.

Примечания

1 РГИА. Ф. 556. Оп. 1. Д. 498. Л. 6. Переписка конторы герцогов Мекленбург-Стрелицких с опекунским управлением над имуществом наследников графа Мордвинова о перестройке дачи на участке номер 122 на Каменном острове. Проект постройки дворницкой и березовой дачки. Фасады, разрезы, планы построек, генеральный план участка. Архитектор Ф. Б. Нагель. Подл. тушь, акварельная бумага. 33х41. 1899 г.

2 РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 101. Фасад харчевни Знаменской мызы. 1842 г.

3 РГИА. Ф. 759. Оп. 95. Д. 65. Дома для колонистов в Изварских колониях, Ораниенбауме, Петергофе и Стрельне. Фасады и планы. Копии, акварель.

4 РГИА. Ф. 515. Оп. 71. Д. 1763. Л.1. Проект урегулирования крестьянских строений в Красном Селе. Фасады крестьянских домов, рекомендуемых к постройке, план местности. Подл. тушь, акварельная бумага 50х76. 1830-1840гг.

5 РГИА. Ф. 515. Оп. 71. Д. 1900. Л. 1. Проектный чертеж крестьянских домов ведомства красносельской удельной конторы в трех новых деревнях: Константиновской, Николаевской и Михайловской. Фасады домов, план предполагаемой застройки. Подл. тушь, акварельная бумага. 62х76. 1833г.

6 РГИА Ф. 485. Оп. 3. Д. 101. Проекты «образцовых домов» для Знаменской мызы. 1842 г.

Библиография

1. Кириченко, Е.И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX в. – 2-е изд., испр. и доп. / Е.И. Кириченко. – М.: БуксМарт, 2020. – 580 с.

2. Лисовский, В.Г. Архитектура России XVIII – начала XX века. Поиски национального стиля / В.Г. Лисовский. – М.: Белый город, 2009. – 568 c.

3. Пунин, А. Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIX века. 1830-1860-е годы. Ранняя эклектика / А.Л. Пунин. – СПб: Крига, 2009. – 592 c.

4. Савельев, Ю.Р. Искусство историзма и государственный заказ. Вторая половина XIX -- начало XX века / Ю.Р. Савельев. – М.: Совпадение, 2008. – 400 c.

5. Шевеленко, И. Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России / И. Шевеленко. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 336 с.

6. Печенкин, Е.И. Франция и stylerusse: о некоторых аспектах международных художественных связей в xix веке. Россия – Франция. Alliance культур / Е.И. Печенкин // Мат-лы XXII Царскосельской научной конференции: в 2 ч. Ч. 2. – СПб.: Серебряный век, 2016. – С. 67–78.

7. Виоле-ле-Дюк, Э. Э. Русское искусство, его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его будущность / Е. Виолле-ле-Дюк // Соч. Пер. с фр. Н. Султанов [Предисл.: В. Бутовский]. – М. :Худож.-пром. музеум, 1879. - [8], VIII. – 319 с., илл.

8. Demidoff, A. Le Voyage Pittoresque et Archeologiqueen Russia executéen 1839 sous la Direction de M. Anatole de Demidoff / Anatol. Demidoff ; Dessins faits d'apres nature et lithographies par André Durand. – Paris : Chez GihautFrirel, S.a.

9. Итоги всех веков. Эпоха историзма в России 1820–1890: Каталог выставки из собрания Государственного Эрмитажа. – СПб.: Славия, 2014. – 333 с.

10. Пейзажный парк в Европе и России: от Просвещения к романтизму / сост., науч. ред. М.Б. Соколов. – М.: Кучково поле, 2017. – 304 с.

11. Никифорова, Л.В. Чертоги власти. Дворец в пространстве культуры / Л.В. Никифорова. – СПб.: Искусство-СПб., 2011. – 703 с.

12. Горышина, Т.К. Архитектурная флора Петербурга / Т.К. Горышина. – СПб.: Искусство–СПБ, 2006. – 342 c.

13. Marie de Ujfalvy-Bourdon. De Paris a Samarkand : le Ferghanah, le Kouldja et la Siberie Occidentale : impressions de voyage d'une Parisienne. – Paris: Hachette, 1880. – 487 p.

14. Столпянский, П.Н. Маг и чудодей Санкт-Петербургской сцены Андрей Адамович Роллер : (1805–1891) / П.Н. Столпянский; Подгот. текста, сост. и коммент. А.П. Кулиша. – СПб.: Гиперион, 2002. – 101 с. : ил.

15. Crowley, John E. Imperial Landscapes: Britain's Global Visual Culture, 1745–1820 / John E. Crowley. – New Haven: Yale University Press, 2011. – 320 p.

16. Mikhail Borisovich Dr. Piotrovsky. Russian Splendor. Sumptuous of the Russian Court / Mikhail Borisovich Dr. Piotrovsky, под ред. Georgy Vilinbakhov, Evelina Tarasova, перевод Antonina W. Bouis, Skira Rizzoli, 2016. – 440 c.

17. Мотивы русской архитектуры: Альбом [Электронный ресурс]. — URL: http://wood.totalarch.com/motive/1

18. Майорова, Н. Мотивы русской архитектуры / Н. Майорова, под ред. Н. Астахова. – М.: Белый город, 2014. – 256 c.

19. Art-каталог: живопись и графика – художник Дмитриев-Оренбургский Николай Дмитриевич (1837–1898) – Галерея [Электронный ресурс]. – URL: http://www.art-catalog.ru/gallery.php?id_artist=86&id_museum_list=386

20. Art-каталог: живопись и графика – художник Дмитриев-Оренбургский Николай Дмитриевич (1837-1898) – Галерея [Электронный ресурс]. – URL: http://www.art-catalog.ru/gallery.php?id_artist=86&id_museum_list=386

21. Gallerix. Репин И. Е. Портрет императора Николая II. 1896 - (картина) [Электронный ресурс]. – URL: https://gallerix.ru/album/200-Russian/pic/glrx-268475341 (дата обращения: 17.09.2021).

22. Никитин, Ю.А. Выставочный Петербург. От экспозиционной залы до ЛЕНЭКСПО / Ю.А. Никитин. – Череповец: Полиграфист, 2003. – 203 с.

23. Иванова, А., Глатоленкова Е., Базилевич М. Новые земли: конструирование образа Родины /Newlands: Designinganimageofthemotherland // Проект байкал. – 2021. – № 68. – C. 134–146.

24. Иванова, А.П. Репрезентации империи и архитектурный образ родины: Тихоокеанская Россия и Русский Туркестан [Электронный ресурс] / А.П. Иванова, Е.В. Глатоленкова, М.Е. Базилевич //Архитектон: известия вузов. – 2021. – №2 (74). – URL: http://archvuz.ru/2021_2/12/

Ссылка для цитирования статьи

Иванова А.П. «НАРОДНОЕ» И «НАЦИОНАЛЬНОЕ» В КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТАХ ПРОСВЕЩЕНИЯ И МОДЕРНА, СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО XX В.[Электронный ресурс] / А.П. Иванова, Е.В. Глатоленкова, К.С. Ильин // Архитектон: известия вузов. – 2021. – №4(76). – URL: http://archvuz.ru/2021_4/8/ – doi: 10.47055/1990-4126-2021-4(76)-8

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная