Архитектон: известия вузов. №2 (78) Июнь, 2022

Теория архитектуры

Прокопова Софья Михайловна

аспирант,

Научный руководитель: доктор архитектуры, профессор Л.П. Холодова.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н.С. Алфёрова»;

инженер лаборатории перспективных исследований.

НОЦ «Сибирский центр промышленного дизайна и прототипирования»,

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Россия, Томск, e-mail: sofiaprokopova@gmail.com

«ТЕПЛЫЙ ГОРОД» В АРКТИКЕ: АДАПТАЦИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

УДК: 72.01

DOI: 10.47055/1990-4126-2022-2(78)-6

Аннотация

Ключевые слова: арктическая архитектура, феноменология архитектуры, городская среда, арктическая урбанизация, адаптивная архитектура

Данное исследование выполняется при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (No17-78-20047П).

Введение

В ходе экстенсивного развития ресурсодобывающей индустрии на Крайнем Севере сформировалась сеть городов, которые выполняли функции отдаленных промышленных центров. Такие крупные населенные пункты – уникальная черта российской Арктики, их появление обусловлено стремлением полноценно включить регион в социокультурное пространство страны в ходе индустриализации региона в 1930–1970 гг. Здесь архитектура стала одним из инструментов идеологии, направленной на «нормализацию» Севера, превращение региона в привлекательное для жизни место [1]. Под «нормой» понималась средняя полоса страны, а значит, город в Арктике повторял облик городской среды более южных городов. Так сформировалось пространство, не адаптированное под специфические условия Арктики. Визуальный облик и инфраструктура города в Арктике полностью повторяют среду города средней полосы страны и рассчитаны на летнее использование – это широкие проспекты и типовая застройка кварталов, перенесенные в условия полярной ночи и арктических ветров.

Модернистские проекты середины XX в. предлагали изолировать человека в городе под куполом, а реальная практика урбанизации, несмотря на некоторые попытки адаптировать типовую архитектуру под Север, переносила среду города средней полосы в Арктику. Это два полюса советской/российской арктической урбанизации – изолировать человека от климата или игнорировать климатические условия. В нашем исследовании мы предлагаем найти баланс между этими подходами и адаптировать среду города под условия Арктики. Цель нашего исследования – сформулировать принципы адаптивной архитектурной среды в пространстве города в Арктике. Данные принципы формируют концепцию «теплого города», где средствами архитектуры и дизайна формируется комфортная жизнь в арктическом городе.

Цель данной статьи – рассмотреть некоторые факторы, определяющие эмоциональное восприятие архитектурного пространства города.

Основная гипотеза данного исследования состоит в том, что мы воспринимаем город в Арктике холодными не только из-за объективного физического холода. Из-за временного характера проживания в регионе, связанного с вахтовым методом работы, и отсутствия чувства привязанности, город кажется холодным эмоционально. Неадаптированная архитектурная среда усиливает этот холод и формируется образ «холодного» города. Среда города – это не только ряд материальных объектов, но и комплекс триггеров для нашего восприятия. Такие факторы неоптимизированной и неадаптированной среды, которые мы не замечаем сознательно в повседневной жизни, формируют наше настроение и отношение к окружению. Понятие эмоционального «тепла» базируется на феноменологии архитектуры: как пространство влияет на человека и его психоэмоциональное состояние.

Целостный образ пространства складывается из таких элементов, как цвет, ритм, пластика, контрасты и нюансы, пропорции и масштаб. Так как город – это реальное объемное пространство, к факторам «теплоты» могут добавляться свет, ощущение пространства, текстура и фактура и даже звук – все, что формирует наше чувственное восприятие. Всё это – средства композиции, используемые при проектировании объектов архитектуры и дизайна. Предполагается, что инструменты архитектуры и дизайна могут сделать образ города «теплым» через использование средств композиции.

Статья построена следующим образом: после описания использованных методов и данных обратимся к феноменологии архитектуры для обоснования выбранного подхода, далее для обоснования актуальности мы кратко коснемся особенностей объекта нашего исследования – города в российской Арктике (в частности, на севере Западной Сибири); после этого рассмотрим концепцию «теплого города» и ее отдельные факторы, влияющие на формирование целостного образа города.

Методы и данные

В качестве базовой методологии для анализа использован системный подход. Основой исследования стали данные различных дисциплин: проведен анализ литературных источников из таких областей знаний, как психология, социология, философия, а также из архитектуры, урбанистики и дизайна. Проведен сравнительный анализ различных архитектурных и дизайнерских теоретических и практических работ. Кроме того, использованы материалы экспедиции в г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий Автономный округ, проведенной в 2019 г. (полуструктурированные интервью, наблюдения участников экспедиции, визуальные обследования архитектурной среды города с фиксацией).

Феноменология архитектуры

Феноменология – это философское направление, метод познания и, по определению ее основателя Эдмунда Гуссерля, «наука о феноменах», где феномены – это «акты сознания», в которых «предметная реальность становится доступна для восприятия» [2]. Любой объект или опыт, который может быть услышан, увиден, понят, прожит, почувствован, рассматривается как феномен [3]. Такая неразрывная связь между сознанием и окружением обусловливается феноменологами единой природой тела человека и мира, из-за чего чувственное восприятие становится возможным [2; 25]. Так, феноменологический метод тесно связан с процессом восприятия.

Сам термин «восприятие» в узком смысле психологической науки означает «сам акт восприятия нашими органами чувств объектов реальной действительности», но в более широком определении включает в себя также истолкование – «возникновение ассоциативных связей и соотношений в воспринимаемом объекте». В случае архитектуры процесс восприятия и возникновения ассоциаций основан на «зрительно воспринимаемых качествах архитектуры как материальной реальности», отражающих «многообразие формы, света, цвета» [4]. Однако, несмотря на историческое преобладание визуального восприятия, целостный образ архитектурной среды складывается из ощущений, полученных одновременно посредством всех органов чувств.

Феноменологический подход к искусственной среде рассматривает архитектуру и дизайн как «орудие создания места» [3]. Если господствовавшее в XX в. течение модернизма настаивало на унификации «мест» и их искусственной среды, то феноменология говорит о важности интерпретации пространства в зависимости от его объективных особенностей и субъективных способах переживания этого окружения. Возможность применения такого метода к архитектуре обусловлена тем, что именно архитектура создает фон для жизнедеятельности человека [4]. Человек проживает повседневность и не замечает, как линии, текстуры и контуры окружающего пространства влияют на его движение и восприятие [5].

Воспринимаемые фактура, цвет, температура, звук и запах окружения входят в наше сознание и формируют образ места. Образ формируется из таких смысловых элементов, как районы и их границы, дороги, узлы и ориентиры. К этому добавляется уровень зрения, с которого человек воспринимает город и движение в пространстве, например вдоль привычных маршрутов. Именно такие траектории движения наблюдателя, вдоль которых сменяют друг друга кадры, захватывающие повседневного окружения, формируют образ архитектурной среды в нашем сознании.

«Оформление пространства» является основной целью профессиональной деятельности архитектора, именно пространственные переживания отличают архитектуру от других сфер искусства [4]. В процессе движения полученные зрительным восприятие картины, сменяющие друг друга в нашем сознании, дополняются ощущением текстур, звуками и даже обонянием [4]. Из-за этого наше восприятие города фрагментарно и смешано с другими факторами: каждое ощущение участвует в формировании этого образа [6]. Этот сложносочиненный образ дополняется прошлым опытом, связанным с конкретным местом и используемым для ориентации и выбора стратегий поведения. Непрерывное формирование образов окружения в нашем сознании имеет такую важную практическую и эмоциональную составляющую из-за эволюционно сформированных механизмов быстрой оценки окружения, критических для выживания [6]. Любая эмоция выполняет функцию мгновенного побуждения к действию – мы постоянно бессознательно оцениваем, нравится нам окружающее пространство или нет, и что нам с ним делать [7].

Образ складывается из отдельных элементов: они взаимосвязаны и влияют друг на друга, но их можно определить по отдельности. Однако пространство не может восприниматься исключительно как «геометрическая абстракция» или как объект изолированного визуального восприятия [2, 8]. Среда обитания человека – это сложное «экзистенциальное пространство» [8], включающее «разнообразие способов человеческого обитания» [2]. Эта система определяется как естественными причинами (географией, климатом рельеф), так и культурными особенностями места.

Если представить образ города как целостную композицию, то мы можем выделить ее составные части – средства и характеристики композиции: цвет, ритм, пластика, симметрия, нюанс и контраст, пропорции и масштаб. Так как город – это реальный трехмерный объект, можно добавить к этому перечню свет, фактуру, ощущение пространства – факторы, отражаемые визуально. Если предположить, что конечным объектом архитектурного проектирования является не место или пространство, а эмоции человека, то архитектор может составить «программу восприятия предмета», которая раскрывает «наиболее привлекательные качества предмета» через «последовательно запланированные взаимоотношения» [9]. Предполагается, что системно работая с этими элементами, можно формировать образ города.

Восприятие тепла и холода

Все наше восприятие реальности строится на ассоциациях. При этом сложно найти метафору, которая не основывалась бы на физических ощущениях. Примером прочной связи между сознанием и физическими ощущениями может стать описание эмоций с помощью метафор физических ощущений: «испытывать теплые чувства» – «встретить холодно», «иметь контроль над ситуацией» – «быть под контролем», «светлые воспоминания» – «темные мысли» [10]. Вина ощущается тяжелой, одиночество холодным, а бессердечие – жестким [11]. Влияние сознания на ощущения в теле и наоборот также было доказано экспериментом: люди, думавшие о приятных воспоминаниях, оценивали температуру в комнате теплее, чем те, кого просили подумать о неприятном – теплые воспоминания согревают буквально физически [12].

Так, сознание человека существует в контексте окружающего пространства и ситуации: человек живет в некой системе, где его тело, сознание и предметно-пространственная среда – это взаимосвязанные и влияющие друг на друга явления. В контексте нашего исследования этот факт используется как доказательство того, что в арктическом городе важно работать не только с физическим холодом, но и с эмоциональным. Опираясь на исследования физической природы привычных метафор в речи, в нашем исследовании мы противопоставляем «тепло» физическому и эмоциональному холоду города в Арктике, где теплый – это добрый, дружелюбный, живой и отзывчивый, а холодный – неуютный и отстраненный.

Рис. 1. Сравнение архитектуры арктических городов и городов средней полосы России.

Источники: 1. Автор: Артем Устюжанин / E1.RU;

2. Фото автора из экспедиции, г. Новый Уренгой, июль 2019 г.;

3. Фото из открытого источника / newpresnya.ru;

4. Фото из открытого источника / dela.ru.

Центральная гипотеза данного исследования состоит в том, что город в Арктике воспринимается холодным не только из-за физических ощущений от северного климата. Во-первых, его визуальный облик и инфраструктура полностью повторяют среду города средней полосы страны – это широкие проспекты и типовая застройка кварталов, перенесенные в условия полярной ночи и арктических ветров. Городская среда российской Арктики сформирована архитектурой, напрямую заимствованной из средней полосы страны в ходе советской индустриализации региона (рис. 1). Такой подход был нацелен на «нормализацию» Крайнего Севера, на воссоздание привычных условий в экстремальном климате [1].

Кроме того, современный город в российской Арктике (в частности, на севере Западной Сибири) функционирует как отдаленный промышленный центр – базовый город для обеспечения нефтегазовых месторождений трудовыми ресурсами и инфраструктурой. Циклический характер вахты делает проживание здесь временной мерой для человека, а сам город превращается в «пространство потоков» [13]. Такой «пульсирующий» город – это уникальный «парадоксальный» феномен, на первый взгляд, противоречащий принципам урбанистики [14].

Если представление об адаптивной архитектурной среде, функционирующей подобно живому организму, эволюционно приспосабливающемуся к изменяющимся условиям [15], то среда, не приспособленная к условиям региона (особенно, к экстремальным), будет восприниматься холодной. Если по исследованиям воплощенного познания и психологии среды понятие дома – это воплощение ощущения тепла [16], то отдаленность от дома будет восприниматься как холод. Предполагается, что эти два фактора: неадаптированная среда и отсутствие чувства принадлежности усиливают эмоциональный «холод» города в экстремальном арктическом климате. Это влияет на отношение человека к городу и к региону в целом, что формирует в сознании образ «холодного» города.

Исследователи поведения человека в среде выделяют три понятия, описывающих физические, пространственные и средовые аспекты жизни человека: жизненный мир, место и дом. Жизненный мир представляет собой контекст повседневности, фон ежедневной рутины, обычно не замечаемый человеком [3]. Однако все восприятие неотрывно от контекста, так как воспринимающее сознание расположено внутри этого контекста [2, 17].

Эстетика модернизма акцентировалась на интеллекте и зрительном восприятии. Пространство модернистского города сформировано сетью кварталов и районов с повторяющимися размерами и четким делением на функциональные зоны. Улицы в таком городе – это коридоры, которые всегда целенаправленно ведут нас из одного пункта в другой. В таком городе нет ощущения конечного пространства. Однако «мы не любим жить в коридорах. нам нравится жить в комнатах», а «идеальные» города эпохи модернизма сумрачны в своей монотонной согласованности» [9].

Норвежский архитектор Норберг-Шульц критикует рациональное мышление модернизма, которое формирует собственную реальность, не синхронизированную с потребностями человека и навязывающую его среде обитания «чуждые ей пространственные формы» [2, 8]. Задача архитектуры состоит в интеграции всей совокупности чувственного опыта в архитектурное пространство и в создании полноценного контекста повседневной жизни [16]. Применительно к городу в российской Арктике, сформированного типовой застройкой по принципу микрорайонов, можно предположить, что такая «сумрачность» усиливает ощущение объективно экстремального климата, делая город холодным не только физически, но и эмоционально.

Второй аспект – место, центральное понятие существования в мире [19]. Человек, как «воплощенное существо», имеющее физическое тело, определяет мир с помощью пространственных характеристик право-лево, верх-низ, близко-далеко [3, 20]. По Хайдеггеру, человек «изымает» определенное место из остального мира и создает пространство своего обитания (dwelling) [21]. Именно архитектура придает месту пространственные границы, разделяя внешнее чужое и внутреннее человеческое пространство, одновременно создавая между ними связи, «ориентирует в пространстве бесконечного ландшафта» [2, 8]. Архитектура «очеловечивает» и «приручает» бесконечность пространства и времени, делает их воспринимаемыми и понятными для человека [16]. Каждое место обладает своей идентичностью, поэтому для архитектуры важно «зацепить идею, которая парит в воздухе каждого места» [17], чтобы искусственная среда не противоречила природному пространству. Феноменологический подход к архитектуре, «настаивает на разнообразии «мест», соответствующих разным способам человеческого проживания и переживания пространства» [2], в эти особенности входят культурные традиции и природная среда.

Городская среда советской Арктики была построена на полном заимствовании: архитектура средней полосы была перенесена в северные широты, обозначая победу человека над суровым климатом. Так, советский арктический город не отражает особенности региона в материальной среде. Это привело не только к физически холодному, продуваемому пространству, но и к эмоционально отстраненной искусственной среде, игнорирующей особенности среды природной.

Третий аспект жизни человека – дом [3]. Изучение понимания дома показало, что человек часто связывает с этим понятием свое благополучие и «исцеление», безопасность, близость и привязанность [3]. В нашем исследовании вахтовый характер жизни в северном городе является одним из факторов его холода. Отдаленность от семьи и привычных социальных связей противоположно понятию дома – воплощения стабильности и спокойствия, где человек защищен от окружающего мира «холода, хищника и тьмы» [2, 22]. По сути, дом ощущается как теплота [15]. Формирование привязанности к месту создает ощущение эмоционального комфорта, уюта и «чувства тепла» [23, 24]. С другой стороны, отношение к пространству как к собственному дому повышает ответственность за будущее места.

В нашем исследовании данные средовые аспекты жизни человека могут рассматриваться как направления работы концепции «теплого» города в Арктике. Город как контекст жизнедеятельности человека, как жизненный мир, должен создавать комфортные условия, как физически, так и эмоционально. Это тесно связано с отражением в городской среде особенностей места – адаптивной архитектуры, материально и чувственно соответствующей арктическому региону. Такой город создает ощущение заботы о человеке – это пространство, внимательное к своим обитателям и отвечающее их меняющимся потребностям, создающее чувство привязанности, а значит, ощущение дома.

«Теплый город» как система факторов восприятия

Концепция «теплого города» – это система принципов проектирования открытых городских пространств в условиях Арктики. Здесь «тепло» понимается как в физическом, так и в эмоциональном смысле. За физическое ощущение также тепла отвечает архитектура и планировка города, и это отдельное направление исследований арктической архитектуры. Физический комфорт – необходимое условия для формирования системы «теплого» города, цель нашей концепции состоит в оптимизации пространства для достижения оптимальных условий жизнедеятельности человека в условиях арктического климата. Это адаптивная среда, соответствующая природным условиям региона. Адаптация также касается и эмоциональной стороны концепции «тепла»: архитектурная среда здесь отвечает меняющимся потребностям человека. Кроме того, понятие эмоционального «тепла» базируется на феноменологии архитектуры – проживания и чувствования материальной среды, ее влияния на эмоции человека.

Рис. 2. Схема концепции «теплый город». Сост. М.М. Прокопова

Так, принципы концепции «теплого» города – это чувственные и физические (материальные) качества открытых пространств города, направленные на смягчение экстремальных климатических условий Арктики и формирование физически и ментально комфортных условий жизни в городе (рис. 2). В данной статье мы рассматриваем факторы «тепла» – воспринимаемые качества архитектурной среды, через «настройку» которых формируется «теплый» образ города. Стоит отметить, что абстрактный образ, лишенный значения и смысла для конкретного человека, не будет иметь эффекта: добавленные в среду города в случайном порядке композиционные элементы не могут самостоятельно повысить ее качество. Среда как сложный объект проектирования требует системного подхода. Системность интегрирована в наше восприятие.

Так, по К. Линчу, образ реальности формируется из трех компонентов: идентичности, структуры и значения [6]. Для полноценного образного восприятия необходимо идентифицировать объект, что означает мысленное выделение среди окружения и определения его индивидуальности. При этом объект восприятия должен обладать пространственными связями относительно зрителя и других элементов – он должен быть встроен в структуру окружения. Наконец, объект должен иметь значение – практическое или эмоциональное. Эти факторы определяют «образную способность» – возможность объекта провоцировать формирование в сознании наблюдателя сильного образа: четко идентифицированного, структурированного и несущего конкретный смысл [6]. Однако ни одна из характеристик окружающей среды не воспринимается изолированно. Факторы дополняют друг друга и формируют целостный образ, а сила намека в качестве среды, которое мы хотим подчеркнуть, состоит в том, что «разум умножит возможности восприятия и расширит тем самым размах и богатство предполагаемого ощущения» [9].

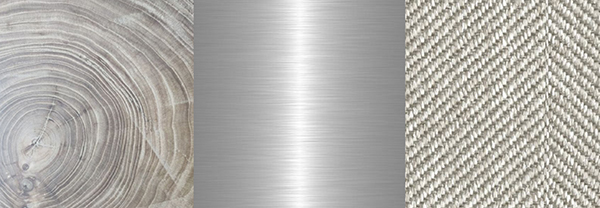

Рис. 3. Текстура различных материалов. Источник: pinterest.ru

Мы видим окружающий мир только благодаря свету. Так, сам глагол «видеть» трактуется как «иметь ощущение света» [25]. Ежедневная смена положения солнца распределяет свет и тень по поверхностям: грань, наиболее освещенная в начале дня, может оказаться в тени вечером, и это важнейшая характеристика пространств, на которую обычно не обращают внимания [25]. В Арктике естественное освещение очень специфично: одна половина года отличается избытком солнечного света (полярный день), а вторая – его недостатком или отсутствием (полярная ночь). Это накладывает большие требования на среду города, так как в разное время года пространство будет диаметрально противоположно освещено. Все восприятие, в том числе и визуальное, является продолжением ощущений от касания [16]. Зрение и тактильные ощущения так связаны, что их тяжело отделить друг от друга. Благодаря памяти о тактильных ощущениях при прикосновении к разным видам поверхностей человек визуально может воспринимать текстуру [17]. Например, понимание температуры материала: ты не можешь (или не хочешь) прожить опыт холодного и недружелюбного окружающего мира так же, как тебе неприятно прикоснуться к слишком холодной поверхности (рис. 3). Восприятие целостно, и, например, ощущение пропорций напрямую связано с фактурой поверхности и стереотипным знанием о весе материалов. Так, два одинаковых по размерам и форме объекта будут восприниматься по-разному при изменении их фактуры [4]. Кроме того, именно прикосновение – наиболее «личное» из ощущений, оно соединяет нас с миром и позволяет ощущать себя его частью [17].

Мы уже обращались к одной из особенностей городской среды российской Арктики – она образована типовыми постройками. Идеально правильные формы зданий теряют пластичность, становятся «холодными» и изолированными от человека. «Плоские» стандартизированные конструкции ослабляют ощущение материала: «безмасштабные» и «вневременные» листы стекла, металла и пластика без текстуры и жизни еще больше отдаляют архитектуру от чувственного восприятия [16].

Феноменологический подход нацелен на преодоление дистанции, созданной рационализацией, урбанизацией, технологиями и глобализацией, акцентируя внимание на «телесное, чувственное, подлинное восприятие» [2]. Западная культура исторически называет глаза основным средством восприятия: ясный взгляд – это синоним знания и правды, изобретение перспективы усилило значение зрения как исходной точки восприятия, а современные технологии еще больше отдаляют визуальное восприятие от остальных чувств [16]. Преобладание визуального в архитектуре привело к дисбалансу архитектурной среды городов: доминанта глаза и интеллекта при подавлении остальных ощущений ведет к отстранению архитектуры от человека [16].

Существуют также ограничения нашего поля зрения. Несмотря на то, что границы поля зрения размыты, условны и непрерывно перемещаются вместе с движением глаз и головы, они все-таки существуют: человек всегда видит лишь часть своего окружения [24]. Полученное изображение размыто по краям и имеет нечеткую овальную границу, однако при с помощью движений головы и перемещению тела в пространстве мы получаем панорамный обзор окружения. Таким образом, зрительное восприятие неразрывно связано с процессом движения, однако скольжение глаза по окружению, как и физические движения тела, требуют определенных усилий. При этом периферийное зрение так же важно, как и сфокусированное и иногда обладает большим влиянием на формирование образа пространства. Если сфокусированное зрение отделяет нас от воспринимаемого, делает сторонним наблюдателем, то периферийное «интегрирует нас в пространство» [16]. Кроме того, физиологические особенности строения тела человека определяют уровень зрения, с которого архитектурная среда воспринимается зрителем, из-за чего можно говорить о разделении восприятия архитектурного пространства на несколько ярусов: партерную зону (уровень первого этажа), зону среднего горизонта и высокого. Именно на уровне нижнего яруса человек может рассмотреть детали архитектуры, это зона восприятия в нормальном, наиболее привычном ракурсе [4]. Именно с этой зоной восприятия предлагается работать в данной концепции.

Взгляд легко скользит по горизонтальным элементам, что требует минимальных усилий от глаза. Такие естественные понятия, как горизонт и поверхность земли, восприятие которых эволюционно встроено в наше сознание, вызывают ассоциации с покоем и статикой. Вертикальные элементы, напротив, ощущаются как «нарушение нормы», несут в себе «заряд потенциального движения», а наклонный элемент, имея две координаты одновременно, требует еще большего усилия при рассмотрении, поэтому воздействует на нас еще сильнее [4].

Перечисленные факторы не исчерпывают все возможности архитектуры и дизайна в формировании эмоционально «теплого» пространства. Однако становится понятным, что каждый фактор должен быть встроен в систему, и эта система должна быть адаптирована под условия конкретного города.

Выводы

Город в Арктике уже существует, его нельзя накрыть куполом или забросить как неудачный эксперимент. Даже в случае потери актуальности ресурсодобывающей индустрии городá российской Арктики будут функционировать, продолжать развитие региона и обеспечивать его городской инфраструктурой. Поэтому необходимо продолжать поиск средств создания комфортной жизни в городе.

Холод и тепло – это базовые понятия для человека: без понимания холода и тепла живые существа не смогли бы выжить: замерзли зимой и перегрелись в летнюю жару [17]. В условиях экстремального климата Арктики физическое ощущение холода усиливается «холодом» эмоциональным, обоснованным отсутствием привязанности к месту, временным характером пребывания, а также неадаптированной архитектурной средой. В арктическом городе необходимо работать не только с физическим холодом, но и с эмоциональным. Принципы оптимизации (в контексте физических ощущений), феноменологии (в контексте психоэмоционального восприятия) и адаптации (как подхода к формированию среды, объединяющего оптимизацию и феноменологию) складываются в предлагаемую концепцию «теплого города» – систему принципов проектирования открытых городских пространств в условиях Арктики.

Библиография

1. Замятина, Н.Ю., Гончаров, Р.В. Феномен урбанизации в комплексном развитии Арктической зоны / Н.Ю. Замятина, Р.В.Гончаров // Управление инновационным развитием Арктической зоны Российской Федерации: сб. ст. – м.и.?, 2017. – С. 167–172.

2. Невлютов, М.Р. Феноменологические концепции в теории архитектуры: дис. ... канд. архитектуры / М.Р. Невлютов. – М., 2021. – 171 с.

3. Seamon, D., Phenomenology, place, environment, and architecture: A review of the literature. / D. Seamon // Phenomenology Online. – 2000. – №36. – С. 1–29.

4. Беляева, Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. / Е.Л. Беляева. – М., Стройиздат. – 1977. – 127 с.

5. Ingold, T. Culture on the ground: The world perceived through the feet / T. Inglod // Journal of material culture. – 2004. – 9(3). – С. 315–340.

6. Lynch, K. The Image of the City / K. Lynch. – The M.I.T. Press, 1990. — 206 c.

7. Гоулман,Д. Эмоциональный интеллект: почему он может значить больше, чем IQ / Д. Гоулман. – М., 2013. – 560 с.

8. Norberg-Schulz, C. The phenomenon of place / С. Norberg-Schulz // The urban design reader. – Routledge. – 2013. – С. 292–304.

9. Саймондс, Дж.О. Ландшафт и архитектура / Дж.О. Саймондс. – М., 1965. – 196 с.

10. Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors we live by / G. Lakoff, M. Johnson. – University of Chicago press, 2008. – 242 с.

11. Лобель, Т.. Теплая чашка в холодный день. Как физические ощущения влияют на наши решения / Т. Лобель. – М.: Альпина Паблишер. – 2019. – 247 с.

12. McNerney, S. A Brief Guide to Embodied Cognition: Why You Are Not Your Brain / S. McNerney // Scientific American. – 2011. – №4. – 104p.

13. Гунько, М. Города Российской Арктики в постоянном круговороте изменений / М. Гунько // Городские исследования и практики. – 2020. – №5(1). – С. 7–8.

14. Замятина, Н.Ю. Пульсирующие города и фронтирная урбанизация российской Арктики / Н.Ю. Замятина // Пути России. Север-Юг. – 2017. – с. 22–30.

15. Сапрыкина, Н.А. Особенности формирования среды обитания в контексте динамической адаптации архитектурного пространства / Н.А. Сапрыкина // Приволжский научный вестник. – 2015. – №1 (41). – с. 93–97.

16. Pallasmaa, J. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses / J. Pallasmaa. – New York: Wiley, 1996. – 130 p.

17. Holl, S. Questions of Perception – Phenomenology of Architecture / S. Holl, J. Pallasmaa, A. Perez-Gomez // Questions of Perception. Phenomenology of Architecture. – Tokyo: A + U, 1994. – С. 39–121.

18. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти; пер. с франц. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. – СПб.: Ювента, Наука, 1999. – 602 c.

19. Casey, E. S. Getting Back Into Place: Toward a Renewed Understanding of the Place-world / E. S. Casey. – Bloomington: Indiana University Press, 1993. – 403 с.

20. Хайдеггер, М. Строить, мыслить, обитать / М. Хайдеггер; пер. с нем. С. Ромашко // Проект International. – 2010. – № 20. – C. 174–189.

21. Башляр, Г. Избранное: Поэтика Пространства / Г. Башляр; пер с фр. Н.В. Кислова, Г.В. Волкова, М.Ю. Михеев. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. –199 c.

22. Yarker, S. Reconceptualising comfort as part of local belonging: the use of confidence, commitment and irony / S.Yarker// Social & Cultural Geography. – 2017. – № 20(4). – С.534–550.

23. Antonsich, M. Searching for belonging – An analytical framework / M. Antonsich // Geography Compass. – 2010. – №4. – С. 644–659.

24. Гибсон, Д. Д. Экологический подход к зрительному восприятию / Д. Д. Гибсон; пер. с англ. А.Д. Логвиненко. – М.: Прогресс, 1988. – 464 c.

25. Холодова, Л.П. О базовых принципах в теории архитектуры / Л. П. Холодова // Архитектура и строительство России. – 2021. – № 4 (240). – С. 88-89.

Ссылка для цитирования статьи

Прокопова С.М. «ТЕПЛЫЙ ГОРОД» В АРКТИКЕ: АДАПТАЦИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ [Электронный ресурс] / С.М. Прокопова //Архитектон: известия вузов. – 2022. – №2(78). – URL: http://archvuz.ru/2022_2/6/ – doi: 10.47055/1990-4126-2022-2(78)-6

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная