Архитектон: известия вузов. №3 (79) Сентябрь, 2022

Градостроительство

Овчарова Диана Андреевна

магистрант

Научный руководитель: кандидат архитектуры Р.С. Жуковский.

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет.

Россия, Москва, e-mail: vonadium@list.ru

Жуковский Роман Сергеевич

кандидат архитектуры, доцент, заведующий кафедрой архитектуры и дизайна.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

ORCID 0000-0001-6706-3186

Россия, Барнаул, e-mail: romanzsolar@mail.ru

СУБУРБАНИЗАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

УДК: 711.4

DOI: 10.47055/1990-4126-2022-3(79)-7

Аннотация

Ключевые слова: субурбанизация, периферийная урбанизация, Барнаул, пригороды, частная жилая застройка, многоквартирная жилая застройка

Введение

Одной из тенденций развития региональных городов современной России стала субурбанизация – интенсивный рост их пригородов за счет притока горожан, характеризующийся, как принято считать, низкой плотностью застройки. О субурбанизации можно говорить, если пригородная зона (например, территория городского округа и близлежащих поселений) по численности населения и занятости развивается быстрее, чем в среднем по стране (по региону). Одной из основных причин субурбанизации является стремление части городского населения к образу жизни, предполагающему проживание в низкоурбанизированной местности при сохранении трудоустройства, как правило, в пределах города. Субурбанизация – неотъемлемый компонент процесса формирования городских агломераций.

Еще совсем недавно считалось, что уровень жизни в стране и специфика российской урбанизации ставит под сомнение возможность развития межселенных территорий (субурбии) по образу «одноэтажной Америки» за пределами крупных городов [1–2].

В последние 20–25 лет активный рост поселений вблизи крупных российских городов сопровождается значительным многообразием форм развития, обладающих региональной спецификой. Наблюдаются изменения в назначении загородного и городского жилья. Продолжается переход от сезонного дачного проживания в загородном доме к постоянной жизни за пределами застроенных территорий крупных городов. Жизнь в черте города для некоторых семей приобретает временный характер [3], а второе жилище может становиться фактически первым и единственным.

В настоящее время субурбия (англ. Suburbs) – это градостроительное явление (одна из важнейших составляющих пригородной зоны городов), оказывающее существенное влияние на социально-экономические и демографические особенности городского расселения. Проблемными для управления остаются различные аспекты развития современных пригородных территорий: численность, структура и занятость местного и прибывающего населения, инфраструктурная развитость, структура местной экономики, особенности потребления, локальной культуры и др. Субурбия в российских условиях – все еще относительно новое и малоизученное явление, возникающие в условиях постепенного смещения градостроительной парадигмы в сторону формирования агломераций вокруг крупнейших городов вместо более равномерного территориального расселения [4].

Актуальна оценка современного состояния процесса субурбанизации, в том числе для прогнозирования дальнейших путей развития этого процесса, что требует также и ретроспективного обзора на примере конкретных городов. Несмотря на наиболее активные процессы субурбанизации в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, научный интерес представляет этот процесс и в отношении удаленных региональных городов Сибири и Дальнего Востока.

Цель статьи: анализ исторического развития субурбанизации Барнаула до актуального состояния; формирование прогноза ее перспектив на основании ретроспективного обзора и анализа нескольких устойчивых сценариев развития субурбанизации по опыту мирового градостроительства. Предметом исследования стали социальные, пространственные, функциональные и архитектурные особенности (peculiarities) процесса субурбанизации. Методика исследования базируется на анализе литературных источников и архивных картографических материалов, а также актуальной аэрофотосъемки. Основной метод построения умозаключений – индуктивная логика, гипотезирование.

Ретроспективный анализ процессов субурбанизации в Барнауле

В 1730-е гг. в районе устья р. Барнаулки в месте ее впадения в р. Обь возник медесереброплавильный завод с рабочим поселком, который состоял из нескольких кварталов с полностью деревянной застройкой. Сегодня это район от ул. Ползунова до Речного вокзала и набережной р. Оби. Около 1785 г. поселок получил статус города Барнаула, к 1822 г., после визита генерал-губернатора Сибири М. М. Сперанского, – статус уездного города с преобладанием рабочего населения.

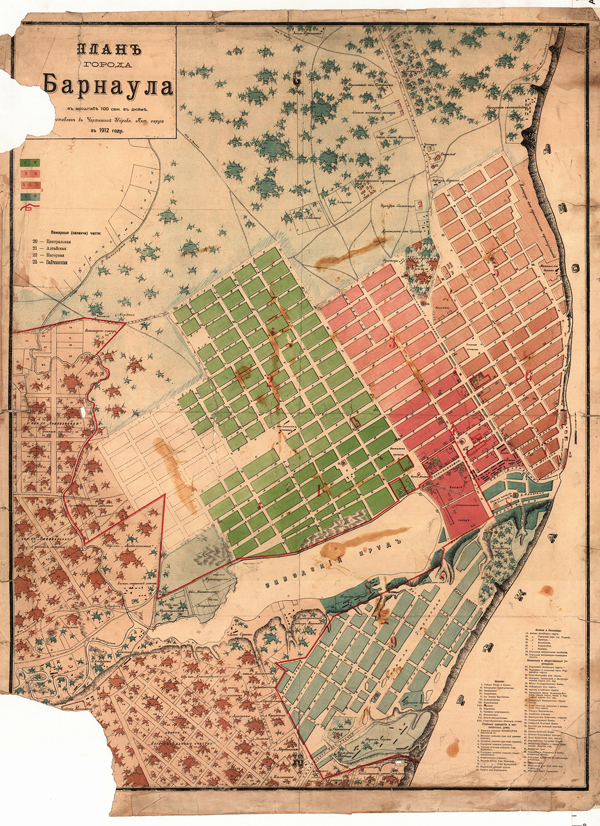

До начала XX в. город территориально очень медленно расширялся, однако ситуация начала меняться в связи с открытием железнодорожного движения по Транссибирской магистрали и проведением ветки от Новониколаевска до Барнаула с открытием первого вокзала в 1912 г., а также в связи с реформами П.А. Столыпина, подержавшими начавшиеся процессы переселения из западной части Российской Империи. В генеральном плане 1912 г. (рис. 1) видно, как формируется новая застройка и проектируется будущий каркас города. В 1897–1917 гг. численность населения г. Барнаула выросла с 21 до 71 тыс. человек. Процесс невиданного ранее прироста численности населения за счет дальних мигрантов крестьянского, казачьего, купеческого сословий наблюдался по всем городам Сибири и Дальнего Востока того периода [5].

Рис. 1. План г. Барнаула, 1912

Рис. 2. Граница выгоревшей части города [6–7]

После Февральской революции в мае 1917 г. произошел самый крупный пожар в истории Барнаула, в результате которого было уничтожено около 60 кварталов и бо́льшая часть объектов деревянного зодчества (рис. 2). В огне погибло 34 человека, без жилья остались 20 тыс. человек (3120 семей). Общие убытки составили около 30 млн. руб., появилась потребность в массовой отстройке новых зданий.

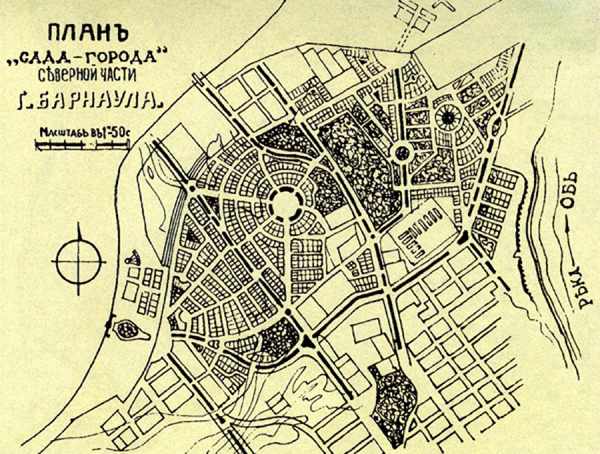

Архитектор И.Ф. Носович, один из представителей «эпохи неостилей», разработал новый план города, в основе которого лежала концепция «города-сада» (рис. 3) [8–10]. Барнаульской городской думой этот проект был утвержден 23 октября 1917 г.

Основные положения того градостроительного проекта:

• размер участка жилой зоны 200 кв. саженей;

• высотность жилых зданий не более двух этажей;

• на один дом – одна семья;

• каждый дом индивидуален и неповторим в архитектурном решении;

• 80% застраиваемых территорий должно приходиться на рекреационные зоны, свободные от застройки;

• земельные участки запрещено окружать забором;

• запрещено содержание скота и птицы на открытых пространствах;

• участок, прилегающий к жилому строению, не может быть использован только как огород; обязательно выделялось пространство под клумбы, плодовые деревья и зоны отдыха.

Рис. 3. План города-сада в северной части Барнаула. Градостроительный проект 1917 1918 гг. [8]

Город-сад должен был появиться на севере Барнаула, раскинувшись на территории в 9 га. Центром застройки должна была стать круглая площадь с шестью радиально расходящимися бульварами.

В плане были четко обозначены пути решения проблемы предоставления жилья пострадавшим от городского пожара. Однако гражданская война и сложившиеся финансовые проблемы в Барнауле 1920–1930-х гг. не позволили реализовать задуманное. Восстановление города после пожара затянулось на два десятилетия, так как градостроительным приоритетом советской власти в сибирском регионе стало развитие новых промышленных городов Кемерово и Новокузнецка, а также административного центра Сибирского края – Новосибирска.

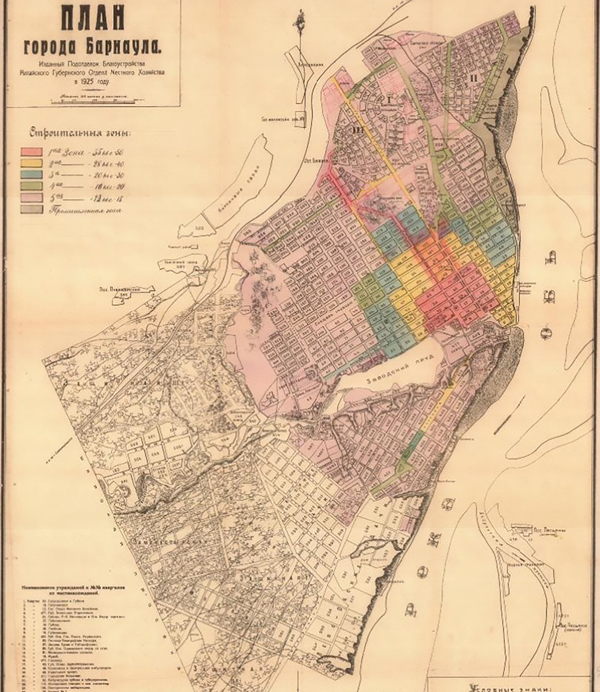

В Барнауле проект не был осуществлен, но идеи создания «города-сада» еще прослеживаются в более поздних градостроительных планах города. Реализация некоторых деталей на практике наглядно прослеживается на генеральном плане города 1925 г. (рис. 4), где центр выпадает на вторую строительную зону, обозначенную желтым цветом. Проект города-сада был первым проектом управляемой субурбанизации для г. Барнаула.

На генеральном плане 1937 г. (рис. 5) все еще прослеживается ориентация на планировку города-сада, однако установка на коллективизацию и индустриализацию вела к планированию многоквартирного жилища на ближайших к окраине города еще не застроенных участках.

Рис. 4. Генеральный план г. Барнаула, 1925

В период Великой Отечественной войны значительный вклад в пространственное развитие Барнаула внесли эвакуация из прифронтовой части СССР населения и 14-ти крупных промышленных предприятий, которые были полностью размещены в удалении от жилых кварталов вдоль пр. Калинина. Впервые сплошная застроенная территория города перешагнула через железнодорожную выемку в северном направлении, заложив основу для застройки Октябрьского района.

Рис. 5. Генеральный план г. Барнаула, 1937

Этап с 1946 по 1991 г. характеризуется высоким уровнем городской иммиграции, так как идеология страны была направлена на продолжение индустриализации и массовой урбанизации за счет сельского населения. Численность населения крупных сибирских городов увеличилась за указанный период в 2–3 раза. Близлежащие села вводились в состав районов городов на правах микрорайонов (Поток, Докучаево, Урожайный), либо преобразовывались в рабочие поселки (Южный, Научный Городок) или спутниковые города (Чесноковка – Новоалтайск), застраиваясь сериями многоэтажных жилых домов. Тем не менее, сохранялись и продолжали развитие с военного и первого послевоенного времени территории малоэтажной застройки в черте города, которые постепенно становились анклавами внутри высокоплотной застройки (район ул. Северо-Западной, ул. Аванесова, северной части ул. Малахова). В пригородной зоне относительно медленно развивались сезонные формы жилища с участками для малого хозяйства в дачных и садоводческих товариществах.

В связи с переходом страны на рыночную экономику в 1990–2000-е гг. сложились предпосылки для пригородного расселения в новом понимании. Начинаясь в столичных городах, эти процессы стали распространяться на крупные и крупнейшие города регионов. С 1990 гг. происходит активная миграция населения из сел и городов, в которых представлен меньший спектр экономических и культурно-досуговых благ. Фактически стали формироваться агломерации возле наиболее крупных городов. Очевидным образом остановилось строительство новых малых городов и даже меньших населенных пунктов, значительно замедлилось развитие некрупных городов в удалении от центров агломераций, что само по себе составляет проблему современного градостроительства [11].

Постепенно сезонное жилье стало приобретать черты постоянного. Благодаря маятниковой миграции граждан пригородная застройка начала обретать новые формы, такие как коттедж или таунхаус [12]: пос. Солнечная Поляна, Спутник, Авиатор, Фирсово, Октябрьский при г. Барнауле.

Тем не менее, несмотря на более четкие агломерационные связи, увеличение численности населения и расширение территорий, пригородные села и по сей день имеют вид слабоурбанизированных поселений по типу эксурбии (англ. exurbs). В таких поселениях, как Власиха, Лебяжье, Бельмесёво в Барнаульском городском округе, все еще слабо развита социально-бытовая и торгово-развлекательная инфраструктуры; покрытие улиц и дорог требуют серьезного ремонта, до сих пор отсутствуют централизованные системы водоснабжения и водоотведения и т.п. [13]. При расширяющемся количестве частного автотранспорта длительно функционируют лишь единичные маршруты общественного транспорта, связывающего пригород с городом-центром.

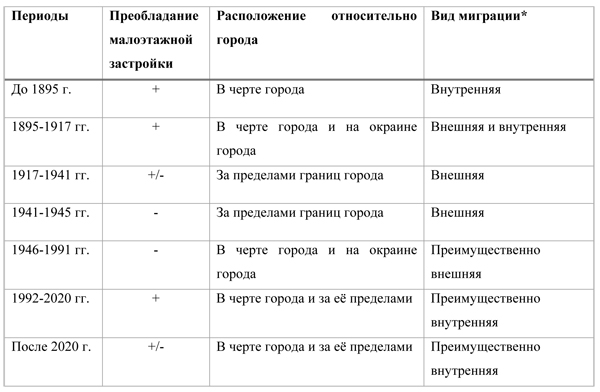

В таблице систематизированы исторические этапы развития субурбанизации г. Барнаула в сравнении по выбранным критериям:

Таблица

Исторические этапы развития субурбанизации г. Барнаула

*«Внешний» миграционный ресурс субурбанизации – за счет иммиграции из соседних сельских районов и других городов;

«внутренний» – за счет собственного населения, проживавшего ранее в городе.

Состояние субурбанизации г. Барнаула в настоящее время

Город разделен на 5 районов, в состав которых в разное время вошло 25 населенных пунктов на правах микрорайонов (рис. 6). В состав городского округа г. Барнаула включены 26 населенных пунктов [14].

Город изначально и в советское время строился как промышленный; территориальное его развитие сохраняло значительную компактность. Барнаул постоянно прирастал поселками, в которых должны были проживать семьи рабочих. Многие поселения, основанные еще до 1917 г. (Гоньбинка, Осипенко), позже вошли в черту города и стали его микрорайонами. Некоторые поселки, основанные в 1930–1950 гг. (Новосиликатный, Поток, Затон, Куета), вошли в черту города только в 2000-х гг.

Рис. 6. Районы г. Барнаула с подчиненными населенными пунктами (образующими городской округ)

К территориям субурбии также относятся дачные и садоводческие некоммерческие товарищества, которых насчитывается очень много в пределах городского округа. Со временем дачные поселки и садоводства могут преобразовываться в коттеджные поселки, когда их жители используют территории участков для сезонного проживания.

Наиболее активное строительство в пригородной зоне наблюдается в настоящее время по Змеиногорскому тракту, проходящему между р. Обью и Ленточным бором. Таким образом, южный и юго-западный территориальные сектора могут оцениваться в настоящее время как наиболее перспективные для развития субурбии. Еще один вектор – западный, вдоль Павловского тракта, характеризуется формированием новых микрорайонов высокоплотной жилой застройки. В целом дальнейшее развитие застройки города в этих направлениях отвечает некоторым ранее сделанным прогнозам в отношении дальнейшего территориального развития Барнаула [15–16].

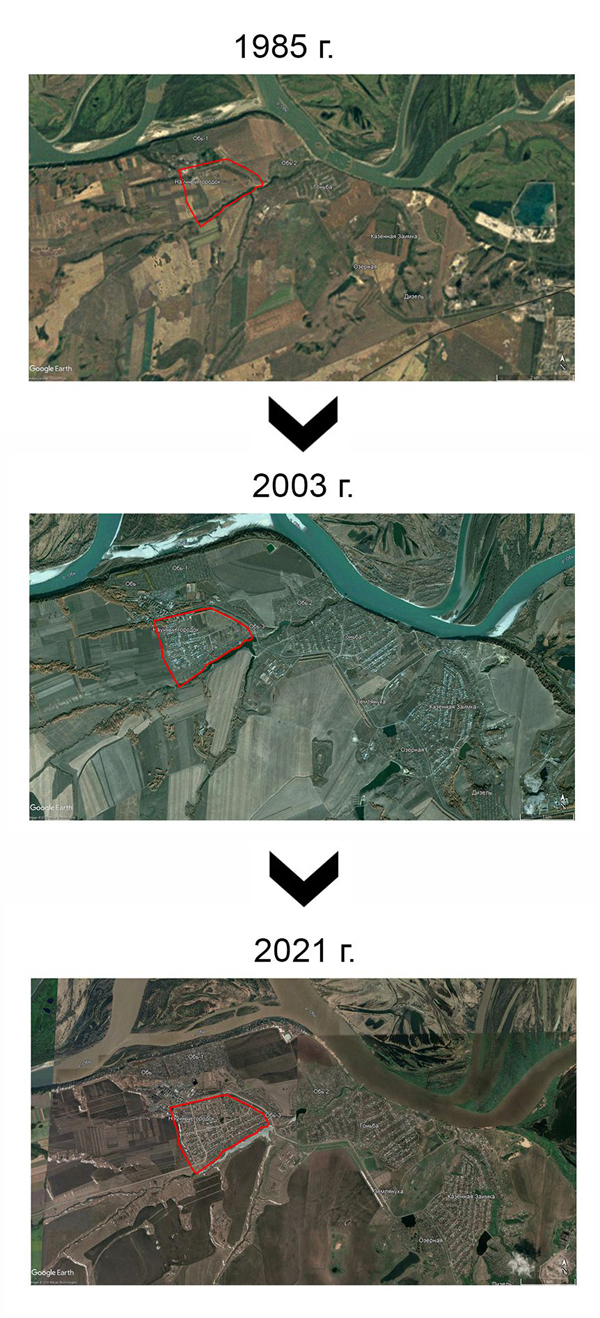

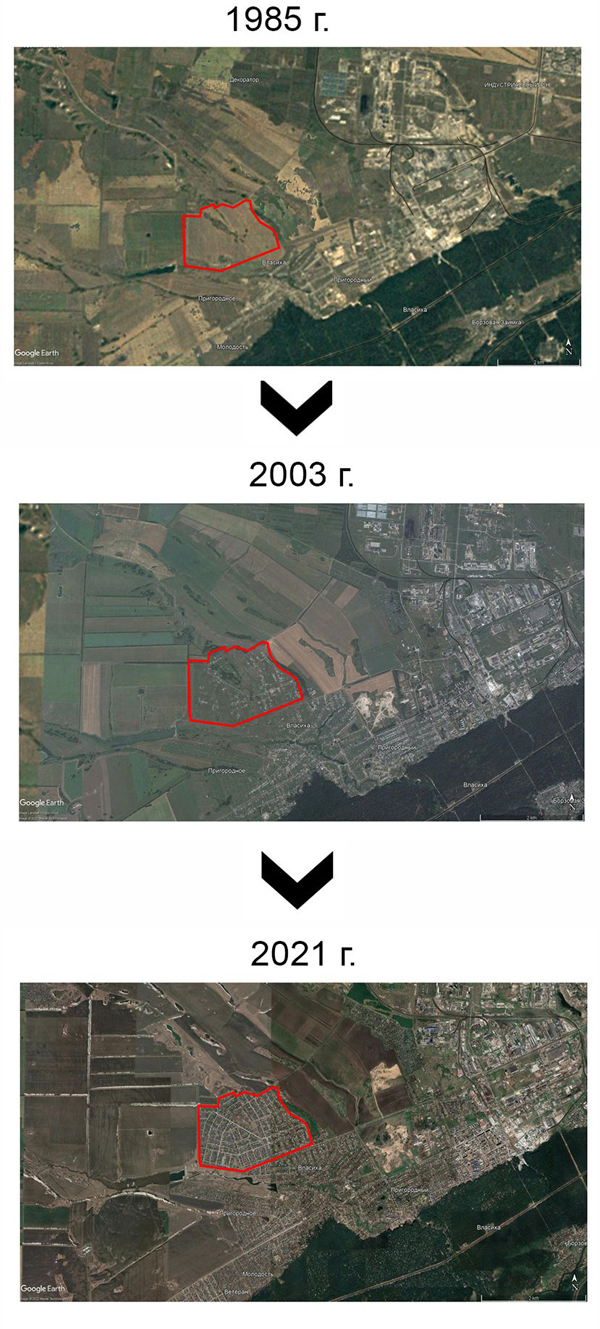

На примерах таких поселков как Научный городок и Октябрьский можно проследить планировочное развитие субурбии. На рис. 7а и 8а видно, что поселения как таковые начинают зарождаться только в 2000-х гг. и застраиваются малоэтажными жилыми домами с почти полным отсутствием общественной функции. Состояние и вид застройки (рис. 7б, 8б) позволяет сделать вывод, что данные поселения образуются домохозяйствами семейного типа, вероятно, представителей среднего класса.

Рис. 7а. Пос. Научный городок. Развитие с 1985 г. по 2021 г.

Рис. 7б – Научный городок. Общий вид застройки

Рис. 8а. Пос. Октябрьский. Развитие с 1985 г. по 2021 г.

Рис. 8б. Пос. Октябрьский. Общий вид застройки

Обзор научной литературы о субурбанизации

Наиболее изучена тема субурбанизации в трудах экономистов-урбанистов, обращающихся к вопросам градостроительного прогнозирования.

А.В. Русанов [18] выделяет следующие факторы субурбанизации: институциональные, социально-экономические, экономико-технические. Согласно исследованиям, пригороды региональных городов – крупных экономических центров – растут с опережающими по сравнению со средними по стране темпами, при этом наблюдается снижение численности населения городов в целом [6]. На данный момент преобладает субурбанизация за счет строительства дачных жилищ сезонного типа, формируемые пригороды имеют гибридный сельско-городской облик [17].

Однако наиболее доступным жильем на рынке строительства остается квартира в городском многоэтажном доме [19], часто на периферии городской территории. Основная категория покупателей – молодые семьи с детьми. Это закладывает предпосылки для формирования дополнительной тенденции спада субурбанизационных процессов –периферийной урбанизации и реурбанизации, возможной джентрификации. Тем не менее, А.Г. Мокроносов и А.В. Скорин [20] выделяют такие барьеры для джентрификации, как административно-правовые и административно-инвестиционные.

Российская субурбанизация отличается тем, что при переселении редко создаются новые поселения, но расширяются существующие. По мнению исследователей, субурбанизация в России не является последовательной и однообразной, как в США, и характеризуется развитием различных типов застройки, которые нередко смешиваются между собой. Например, опыт г. Москвы постсоветского времени характеризуется развитием «окраинных центров» (EdgeCity) [21] при формировании так называемой постсубурбии, а г. Санкт-Петербурга – формированием традиционной низкоплотной субурбии. Часто из-за непоследовательности субурбанизационных процессов появляется социальное напряжение между переселенцами и уже сложившимся местным населением, что может быть снижено благодаря государственному регулированию [14].

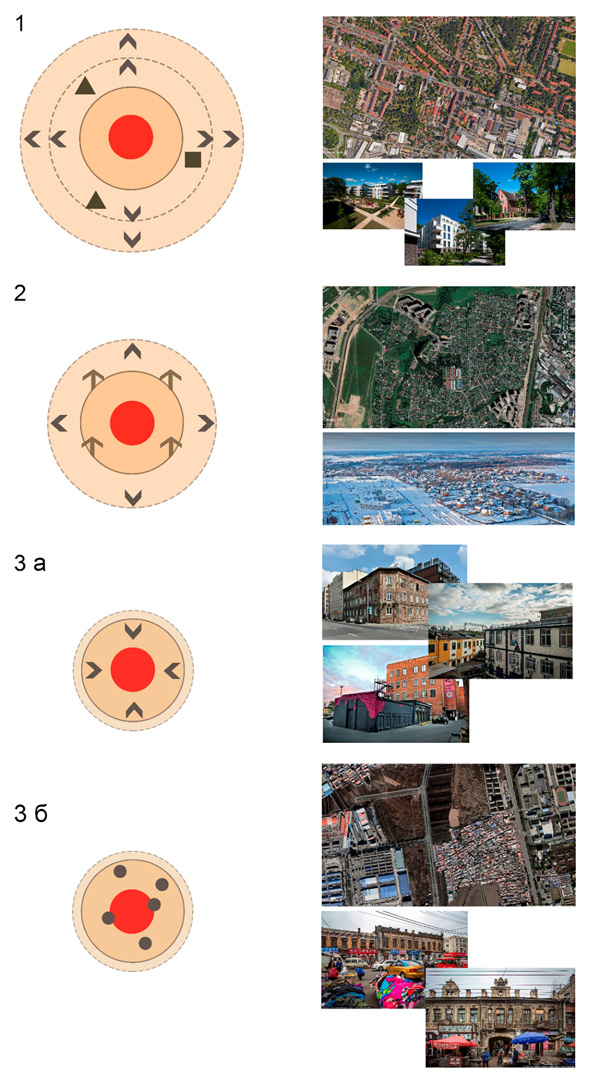

В ходе изучения существующих форм субурбии были выявлены четыре возможных сценария дальнейшего развития субурбанизационных процессов в г. Барнауле (рис. 9) [22, С. 56–68]:

1) интенсификация, формирование постсубурбии («западный сценарий»);

2) экстенсификация, медленное и стабильное развитие субурбии одновременно с интенсификацией периферийной урбанизации («постсоветский сценарий»);

3) ограниченность субурбанизации в связи с преобладанием следующих внутригородских процессов:

а) реурбанизация и джентрификация («восточноевропейский сценарий»)

б) образование внутригородских анклавов низкоплотной застройки («китайский сценарий»).

Рис. 9. Сценарии развития субурбанизационных процессов по опыту различных стран и макрорегионов.

Сценарии: 1 – «западный»; 2 – «постсоветский»; 3а – «восточноевропейский»; 3б – «китайский»

Согласно обозначенным сценариям и мнениям, опираясь на современные особенности территориального развития Барнаула, мы можем предположить наиболее вероятный вариант развития субурбанизационных процессов в городе на ближайшее десятилетие.

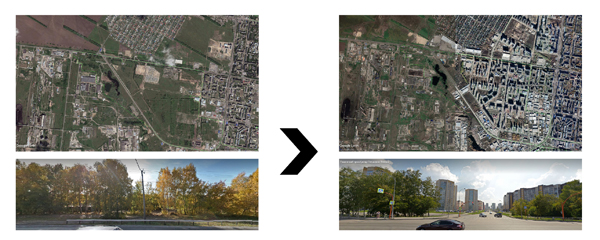

Рис. 10. Павловский тр., р-н Солнечная поляна – развитие в течение 2010–2020 гг.

Рис. 11. Фрагмент ул. Партизанская – развитие в течение 2010–2020 гг.

Мы считаем, наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития субурбанизации города Барнаула на среднесрочную перспективу остается «постсоветский», то есть, продолжающий процессы последних 30 лет (см. рис. 10-11).

На данный момент маловероятен «западный» сценарий субурбанизации г. Барнаула (рис. 9.1), так как для развития постсубурбии [23], предполагающей функциональную диверсификацию и появление альтернативных общественных центров притяжения, все еще недостаточно миграционных и экономических ресурсов. Численность населения Барнаула сохраняется стабильной за счет наблюдаемых одновременно процессов эмиграции населения в более крупные города или за рубеж и иммиграции населения из сельской местности Алтайского края, Республики Алтай и из среднеазиатских республик. Прирост численности населения в пригородной зоне за последние годы оценивается считанными тысячами людей. Территориальная экспансия так же невелика и исчисляется немногими километрами прироста на отдельных направлениях. Возможным, но маловыгодным, согласно нынешней градостроительной политике, является более активное развитие субурбии по американскому образцу, так как подразумевает высокие денежные вложения, которые, скорее всего, не окупятся, в сравнении с вложениями в микрорайоны с многоквартирной застройкой.

Наиболее вероятным мы считаем «постсоветский» сценарий (рис. 9.2), при котором наблюдается частичная замена субурбанизации процессом, которой можно обозначить как «периферийная урбанизация». Так, значительное территориальное продвижение новой периферийной и пригородной застройки наблюдается в пределах г. Барнаула по Змеиногорскому тракту и во вторую очередь – по Павловскому тракту. Также продолжается развитие застройки спутникового города Барнаульской агломерации – Новоалтайска. Однако указанные направления преимущественно застраиваются микрорайонами высокоплотной многоэтажной жилой застройки, формирующими «спальные районы» с минимальным объемом обслуживающих функций. Территориальное развитие и увеличение численности населения жилых районов и поселений с низкоплотной застройкой остается, но ожидается незначительным (пос. Октябрьский, Фирсово).

В то же время субурбанизация с малой вероятностью будет ограничиваться тенденциями, наблюдаемыми в некоторых регионах мира (рис. 9.3а, 9.3б).

В последние годы продолжается рост численности населения периферийных внутригородских районов г. Барнаула, в особенности Индустриального и Ленинского. При этом численность населения центральных административных районов, главным образом Железнодорожного, продолжает снижаться; наблюдается тенденция к старению населения центральных районов. Это говорит о том, что в среднесрочной перспективе мы не увидим процессов реурбанизации и джентрификации в современном восточноевропейском понимании, когда центральные районы городов по тем или иным причинам становятся вновь привлекательными для молодежи, проживающей в пригородах [24]. Реурбанизация на данном этапе маловероятна и по причине того, что нынешняя градостроительная политика города в большей степени рассчитана на новое строительство, чем на реконструкцию устаревшего или исторического жилого фонда. Это обстоятельство подтверждается и «градостроительным поведением» жителей окраинных застроенных районов и пригородов, которое склоняется к сценарию массового приобретения личных автомобилей. Многие люди продолжают работать в центральных районах города, но жить в удалении от них.

В отношении сложившихся внутригородских анклавов с низкоплотной жилой застройкой ожидается тенденция к медленной, точечной перестройке в сторону перспективного формирования жилых районов с высокоплотной застройкой (например, по ул. Партизанской и Челюскинцев в г. Барнауле). При этом нет предпосылок для возникновения новых внутренних низкоплотных анклавов, которое могло бы происходить на заброшенных промышленных или парковых территориях за счет ресурсов, направляющихся на субурбанизацию.

Вывод

Основным сценарием развития субурбанизации г. Барнаула на ближайшее десятилетие 2020-х гг. мы видим «постсоветский» с экстраполяцией форм субурбанизации, которые наблюдались в 1990–2010-е гг. Этот сценарий предполагает «гибридную» субурбанизацию при малоинтенсивном формировании новых или развитии существующих загородных поселений с низкоплотной жилой застройкой одновременно с приростом существующих периферийных внутригородских жилых районов с высокоплотной застройкой.

Заключение

Результаты проведенного исследования могут свидетельствовать о том, что крупные региональные города на примере Барнаула испытывают ограниченные процессы субурбанизации, которые уступают место продолжающимся процессам урбанизации, уплотнения и экспансии преимущественно высокоплотной жилой застройки. Активность субурбанизации в крупных региональных городах в значимой степени зависит от миграционных ресурсов и сложившихся градостроительных традиций.

Если экстраполировать существующие демографические и социально-экономические тенденции, то и на долгосрочную перспективу для выраженной субурбанизации уже нет миграционных ресурсов, какие существовали в ХХ в., – ни за счет переселения сельских жителей в города, ни за счет демографического прироста. Вместо этого после «периферийной урбанизации» возможно формирование своеобразной постсубурбии, или скорее «постурбии», предполагающей консолидацию различных общественно-деловых функций в субцентрах и общественно-деловых коридорах, соединяющих главный центр города с удаленными жилыми районами, в том числе с районами субурбии.

Библиография

1. Бреславский, А.С. Какой может быть российская субурбанизация? / А.С. Бреславский // Мир России. Социология. Этнология. – 2016. – № 1. – С. 79–102.

2. Булатова, А. Денис Визгалов: «Дачи – это массовая субурбанизация по-русски» [Электронный ресурс] / А. Булатова. – Экспертный портал IQ НИУ «Высшая школа экономики». 2008, Июль. – URL: https://iq.hse.ru/news/177680081.html

3. Поморов, С.Б. Второе жилище горожан или дом на природе. Урбоэкологические аспекты эволюции городского жилища: научная монография / С.Б. Поморов. – Новосибирск: Изд-во НГАХА, 2004. – 472 с.

4. Хомяков, Д.А. Городские агломерации: мысли о настоящем и будущем / М.В. Шубенков, Д.А. Хомяков // Градостроительство. – 2015. – № 3. – С. 86–91.

5. Жуковский, Р.С. Прогноз развития общественно-деловых субцентров в крупных и крупнейших городах (на примере западносибирского региона России) [Электронный ресурс] / Р.С. Жуковский // Архитектон: известия вузов. – 2017. – № 2 (58). – URL : http://archvuz.ru/2017_2/3/

6. Григоричев, К.В. Субрегиональные миграции и формирование пригородов сибирского города / К.В. Григоричев // Мир Большого Алтая. – 2017. – № 3 (1). – С. 32–42.

7. Кротов, А.В. Территориальные особенности размещения земель индивидуального домостроения Барнаула и варианты их перспективного использования / А.В. Кротов, А.В. Стародубов // География и природопользование Сибири. – 2016. – № 21. – С. 96–108.

8. Блатова, О. Ю. Деятельность губернского архитектора И. Ф. Носовича и процесс формирования жизненной среды в Алтайском округе на рубеже XIX–XX веков : специальность 17.00.04 «Изобразительное и декоративно- прикладное искусство и архитектура» : дис. … канд. искусствоведения / Блатова Ольга Юрьевна. – СПб., 2020. – 325 с.

9. Дегтярев, Д.С. Историческая микрогеография Барнаула (вторая половина XIX – начало XX века):монография / Д.С. Дегтярев. – Барнаул : АЗБУКА , 2019. – 216 с.

10. Степанская, Т.М. Гражданский инженер архитектор И.Ф. Носович / Т.М. Степанская, О. Н. Поляков // Изв. Алтайск. гос. ун-та. – 1998. – №3. – C. 181–185.

11. Петрова, З.К. Организация малоэтажной жилой застройки в системе расселения России : автореф. дис. ... д-ра архитектуры / Зоя Кирилловна Петрова. – М.: МАРХИ, 2016. – 22 с.

12. Бреславский, А.С. Субурбанизация в постсоветской Бурятии и особенности внутренних миграционных потоков / А.С. Бреславский // Ойкумена. Регионоведческие исследования. – 2013. – № 3 (26). – С. 68–75.

13. Бреславский, А.С. Что мы знаем о современных российских пригородах? / А.С. Бреславский // Вестн. Рос. ун-та Дружбы народов. Серия: Социология. – 2015. – Т. 15. – № 4. – С. 137–148.

14. Remezkova, V. Russia’s way to suburbanization: Moscow and Saint Petersburg experience / V. Remezkova, V. Gutkovich, M. Spirina // Urban Studies and Practicies. – 2016. – Vol. 1 – No. 1. – P. 24–38.

15. Жуковский, Р.С. Градостроительное развитие г. Барнаула по параболической концепции Н. А. Ладовского / Р.С. Жуковский / Вестн. Алтайск. гос. тех. ун-та им. И.И. Ползунова. – 2018. – № 1. – С. 187–191.

16. Жуковский, Р.С. Первичный анализ пространственной конфигурации системы центров Барнаульской агломерации / Р.С. Жуковский // Вестн. Томск. гос. арх.-строит. ун-та. – 2019. – Т. 21. – № 3. – С. 47–66.

17. Русанов, А.В. Специфика дачной субурбанизации в России на примере Московского региона / А.В. Русанов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. – № 6 (42). – С. 232–245.

18. Русанов, А.В. Субурбанизация и жилищное строительство в Московской области / А. В. Русанов // Народонаселение. – 2017. – Т. 20. – № 2. – С. 103–111.

19. Нафикова, С.Д. Закономерности размещения населения в городе и перспективы малоэтажного строительства в крупных городах России / С. Д. Нафикова // Экономика и управление в XXI веке: тенденция развития: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. ученых, аспирантов и студентов / ООО «Центр развития научного сотрудничества», 2014. – С. 104–111.

20. Скорин, А.В. Джентрификация как фактор развития рынка индивидуальной жилой недвижимости крупнейшего города / А.Г. Мокроносов, А.В. Скорин // Изв. УрГЭУ. – 2013. – № 2 (46). – С. 96–104.

21. Garreau, J. Edge City. Life on the New Frontier [Электронный ресурс] / J. Garreau. – New York: Anchor Books, a Division of Random House, inc., 1991. – 548 p. – URL: https://books.google.ru/books/about/Edge_City.html?id=bhubIafmBv8C&redir_esc=y

22. Жуковский, Р.С. Субцентры крупных и крупнейших городов России и мира: монография / С.Б. Поморов, Р.С. Жуковский. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств; Сиб. террит. отд-ние рос. акад. архитектуры и строит. наук., 2019. – 252 с.

23. Зюкова, Н.Б. Эволюция концепций и моделей функционально-территориального развития городских агломераций / Н.В. Зюкова // Градостроительство. – 2012. – № 1. – С. 47–50.

24. Keresztély, К. Cultural regeneration of a popular district put in danger by gentrification. The case of the Old Podgórze neighbourhood in Krakow [Электронныйресурс] / К. Keresztély. – Cities. Territories., Governance [сайт]. – URL : https://www.citego.org/bdf_fiche-document-557_en.html

Ссылка для цитирования статьи

Овчарова, Д.А., Жуковский, Р.С. СУБУРБАНИЗАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ [Электронный ресурс] / Д.А. Овчарова, Р.С. Жуковский //Архитектон: известия вузов. – 2022. – №3(79). – URL: http://archvuz.ru/2022_3/7/ – doi: 10.47055/1990-4126-2022-3(79)-7

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная