Архитектон: известия вузов. №4 (80) Декабрь, 2022

История архитектуры

Иванова Алина Павловна

кандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна архитектурной среды,

Тихоокеанский государственный университет,

Россия, Хабаровск, e-mail: iva.nova@mail.ru

ОТ «ГОВОРЯЩЕЙ АРХИТЕКТУРЫ» К МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЕ: СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТЫ ПЕТЕРБУРГА И БУДАПЕШТА (конец XIX – середина XX века)

УДК: 72.035

DOI: 10.47055/1990-4126-2022-4(80)-17

Аннотация

Ключевые слова: архитектурный образ Родины, ар-нуво, мадьярский сецессион, постконструктивизм

Исследование выполнено при поддержки гранта РФФИ и РЯИК в № 21-512-23004

Статья, имеющая обзорный характер, написана в процессе реализации русско-венгерского проекта «Архитектурный образ Родины: Будапешт, Санкт-Петербург, Харбин». Результаты промежуточных этапов исследования были опубликованы раннее [1].

Теоретическое обоснование метода исследования. Ивэр Нойманн (норвежский специалист по международным отношениям) еще четверть века назад (в монографии 1998 г.) рассуждал о важности образа «другого» для конструирования собственной идентичности: «Поскольку европейская идентичность неразрывно связана с существованием «Другого», этот «Другой» будет оставаться составной частью Европы, что, в свою очередь, будет неизбежно влиять на европейские представления об этом «Другом» [2, с. 73]. Он высказывал предположение, что «главным «Другим» для европейской системы государств на протяжении всей ее истории оставался «турок» («сарацин», «осман»): «военная мощь, географическая близость к Европе и наличие сильной религиозной традиции делало их особенно важным фактором в формировании европейского международного сообщества на руинах западного христианства и образовании европейских идентичностей в целом» [2, с. 71–72].Однако в третей главе («Создание Европы: русский «Другой» [2, с. 99–156]) Нойманн рассматривал Россию как вечного и необходимого Европе «северного другого». Если европейская конфронтация с Турцией шла по религиозной линии (христиане – неверные), то конфликт с Россией традиционно выстраивался в рамках дихотомии «цивилизованные народы» – варвары». Система аргументации Нойманна, подкрепленная многочисленными цитатами из исторических документов (от дипломатических переписок до журналистских памфлетов), выглядит достаточно убедительно, чтобы принять ее в качестве рабочего инструмента и выяснить, как уже сама Россия отстраивала свою идентичность на дальних окраинах, четко дистанцируясь от собственных «других» (коренных жителей Дальнего Востока и Центральной Азии). Но это сюжет для отдельного исследования, а пока вернемся к основной теме нашей работы – конструирование архитектурного образа Родины в Венгрии и России второй половины XIX – начала XX в.

Возможно, Венгрия – идеальный «другой» для России, вглядываясь в которого мы яснее видим себя, свою страну. Одна из самых «чужих» и непонятных европейских стран, слабоукорененная в отечественной культурной памяти, Венгрия, из-за своей инаковости, во многом обусловленной языковой изоляцией («нельзя притворяться, что бродишь по стране, где говорят на агглютинативном языке, с той же легкостью, с которой бродишь по улочкам Вены» [3, с. 369], писал в 1986 г. Магрис Клаудило в одной из немногих книг о Дунайской цивилизации, переведенных на русский язык), позволяет сохранять чистоту эксперимента и независимость параллелей. Из русской архитектуры (и шире – русской культуры) невозможно вычесть итальянское, французское, немецкое, английское, польское влияние, в отечественном культурном поле представлен «балканский вопрос» и связанный с ними панславянизм, но Венгрия, благодаря абсолютной оригинальности, оставалась за рамками включения в наш «большой европейский нарратив». Если венгры хорошо помнят все исторические взаимодействия с российским государством (от 1849 до 1956 г.), то русские не рассматривают Венгрию как объект для компаративистики. Меж тем, у наших стран есть общий базовый «евразийский» фундамент: Россия – Европа для Азии, Венгрия – Азия для Европы. Тем интереснее сравнить, как в России и Венгрии параллельно решалась проблема конструирования «образа Родины». Есть известный тезис о том, что «смыслы возникают в результате считывания». Попробуем «вчитаться» в архитектурные ландшафты Петербурга и Будапешта – о чем и на каком языке они говорят с нами? Попробуем сконцентрироваться не на поверхностном сходстве этих новых европейских столиц, а выявить их глубинные отличия.

Хронологические рамки исследования: период, называемый в Венгрии Золотым, а в России – Серебряным веком (что сразу понижает статус эпохи в русском культурном поле). Наш Золотой век («Дней Александровых прекрасное начало») неразрывно связан с ампиром и николаевским классицизмом, его иконические образы – Адмиралтейство, здания Генерального штаба, Сената и Синода, Казанский собор – идеальное воплощение российской имперской идеи. Статус русской архитектуры Золотого века как абсолютной ценности, не подлежащей ревизии, как подлинно русского стиля и фундамента русской культуры, благополучно пережил государственный переворот 1917 г. «Прогрессивные принципы» николаевского классицизма («взаимоотношение главного и второстепенного, масштабный, ритмический и пропорциональный строй, правдивое выражение тектоники, принципы планировки, контрастное и нюансное сочетание форм») были заложены «в основу социалистического реализма как метода архитектурного проектирования», о чем извещалось в редакционной статье первого же номера журнала «Вопросы теории архитектуры» (1955) [4, с. 14]. Если идеал помещен в прошлое, все, что было построено позже, воспринималось как некий отход от нормы, как «порча» и «размывание» национальной идентичности (достаточно почитать, что писали в «Зодчем» о том же доме Н.П. Баснина – программном манифесте русского стиля 1880-х гг.). Эта установка отчасти сохраняется до сегодняшнего дня, попытки реанимировать русский стиль и включить его в современный архитектурный ландшафт малоубедительны, зато ордерная архитектура воспроизводится в коммерческой застройке от Петербурга до Хабаровска.

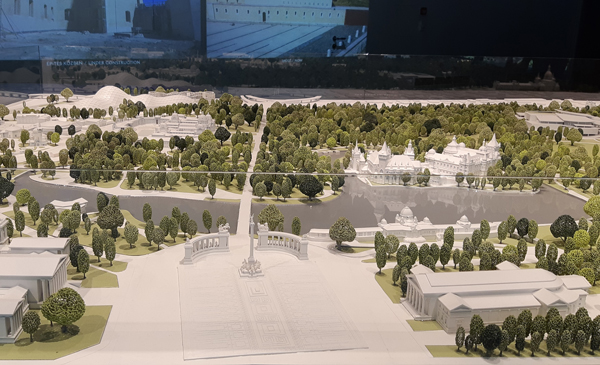

Рис. 1. Макет Будапешта 1896 г.

Площадь Героев с монументом Тысячелетия, на заднем плане – замок Вайдахуньяд.

Этнографический музей, Будапешт

Венгерский Золотой век четко локализирован в промежутке 1873–-1918 гг. – от объединения Буды, Пешта и Обуды в новую столицу нового государства до распада Австро-Венгерской монархии. Масштабная видеоинсталляция «Золотой век Будапешта» представлена в музее Венгерского парламента (Országház); в новом, открытом весной 2022 г. Этнографическом музее экспозиция «Золотой век» с громадным макетом Пешта (рис. 1) занимает центральное место, что свидетельствует о легитимности этого культурного концепта на государственном уровне. Отношение же к «габсбургской» архитектуре XVIII–XIX вв. было лишено пиетета. Более того, новое венгерское государство с 1873 г. входит с ним в демонстративную конфронтацию. Главный национальный символ – Парламент (задуман в 1843, перекрыт куполом в 1896), построен в Пеште, на левом берегу Дуная, напротив Королевского дворца (Budavári Palota), с 1715 г. нависающего над городом, и всем своим обликом декларирует разрыв с архитектурной традицией предшествующей эпохи. Будапешт начинает свою историю с чистого листа, интенсивно конструируя новый «главный стиль», поиски идут в различных направлениях, но ордер не рассматривается как базовый принцип.

Наш Серебряный век включает интербеллум (1918–1939), так как русская культура воспроизводилась в эмиграции – от Берлина до Харбина – еще двадцать лет после краха Российской империи. Кульминацией прекрасной эпохи (La belleepoque в Венгрии называют békeidők – «мирные времена») в обеих странах стал 1896 г, когда венгры отмечали Тысячелетие мадьярской государственности, приурочив к юбилею открытие главных символов Будапешта (тот самый Парламент, площадь Героев с бронзовой кавалькадой у подножия триумфальной колонны, сюрреалистический замок Вайдахуньяд на берегу искусственного озера в новеньком парке, разбитом в честь Выставки, приуроченной к Тысячелетию (рис.1), бульвар Андраши с сотнями роскошных дворцов, мосты, фуникулер, метро и т. д.). В России в 1896 г. только что взошедший на престол Николай Второй закладывал во Владивостоке Транссиб и открывал Нижнегородскую выставку.

Поверхностное сходство. На первый взгляд, Петербург и Будапешт конца XIX– начала XX в. очень похожи. Многокилометровые перспективы замыкают купола базилик и соборов, 4-5-6-этажная коммерческая застройка образует каменные ущелья, солнечные лучи утром и на закате освещают лишь верхние ярусы – профилированные карнизы, витые кронштейны, лепные фризы, картуши и гирлянды. Монументальные арки ведут во внутренние дворы-колодцы, перекрестки акцентированы угловыми башнями под высокими, часто щипцовыми кровлями, а общая стилистика, в различных пропорциях сочетающая неоренессанс, неоготику, боз-арт и бидермейер, имеет ярко выраженный немецкий акцент, что неудивительно, так как и Российская и Австро-Венгерская империи находились в прямой зависимости от германской культурной парадигмы. Верхние слои общества имели немецкие корни, немецкие архитекторы, независимо от их конфессиональной принадлежности, пользовались непререкаемым авторитетом и возводили градообразующие объекты на ключевых местах. Все крупные венгерские зодчие середины XIX в. учились у германских профессоров, и лишь второе поколение венгерских архитекторов (многие из которых были евреями) стало выходить из-под мощного влияния Прусско-Саксонско-Баварской школы. Название австро-венгерского нового стиля Сецессион дословно переводится как отделение, обособление, что прямо указывало на разрыв с немецкой традицией. Молодые российские архитекторы (с немецкими, французскими, еврейскими, польскими корнями) не были столь радикальны. Интересно отметить, что, если в Будапеште с 1848 г. начались интенсивные поиски новой национальной эстетики, опирающиеся на мифологизированную народную традицию, в Петербурге ранний модерн вдохновлялся отнюдь не русской, а финской и шире – скандинавской «народной» культурой. Локальное «северное» оказалось важнее для петербургских зодчих (преимущественно лютеран и католиков), чем «русское», часто понимаемое как «православное».

Первыми признаками модерна и в Петербурге, и в Будапеште стал отказ от тектоники, фасады перестали расчленяться на поэтажные ярусы, что обычно понимается как символ распада традиционных иерархий и демократизации нового буржуазного города. Действительно, и ренессансная схема, восходящая к флорентийским палаццо (грубая рустовка нижнего яруса, чистая фасадная плоскость верхнего, профилированные межэтажные членения, уменьшение размеров оконных проемов с каждым ярусом) и классицистская – с четко зафиксированной осью симметрии, выстраивающей мгновенно считываемую пространственную иерархию внутренних помещений – были максимально наглядными моделями классового общества. Отказ от жесткого поэтажного членения можно трактовать, как слом старой системы и начало проницаемости межклассовых барьеров. И в Петербурге, и Будапеште процесс освобождения плоскости фасада от жесткой сетки горизонтально-вертикального членения шел параллельно, однако дальнейшая трансформация фасадной архитектуры значительно различалась.

В отличие от изначально буржуазного и довольно оптимистичного Будапешта, классический Петербург первой половины XIX в. был городом военных. Главной метафорой жесткой милитаризированной государственности являлся ордер. В фасадной архитектуре Будапешта ордер встречается не часто, в то время как петербуржцы (и россияне в целом) до сих пор склонны расценивать здание без колонн как «не красивое» (это умозаключение почерпнуто из наблюдений за дискуссиями в социальных сетях). Ордер – и полноценный портик, и полуколонны, и пилястры, и даже лопатки – требует ровной фасадной плоскости, поэтому уличный фронт Петербурга кажется вытянутым под линейку. В Будапеште главным «культурным кодом» с момента основания (1871) является Дунай, запечатленный на гербе города и буквально вошедший в городскую плоть. Мягкие волны, плавные изгибы Дуная повторяются и в пластике фасадов, формирующих уличный фронт, и в декоре – волнообразные линии, упругие спирали, струящиеся по фасадам голубые майоликовые ручьи, в которых полощутся косы мадьярских дриад и русалок. С темой текущей воды тесно связаны образы женского плодородия, – мощные, цветущие женские тела поднимаются из священных дунайских вод (рис. 3 а), придавая доходным домам Будапешта эмоциональный градус, не типичный для коммерческой архитектуры. Культ Дуная как древнейшего божества одухотворяет архитектурный ландшафт Будапешта.

В Будапеште быстрее, чем в Петербурге шел отказ от универсального, интернационального классицистского декора, знакомого и понятного тем, кто учился в гимназиях, но совершенно чуждого для простых обывателей, не умеющих декодировать античные коннотации. Начались поиски новых знаковых систем, «прошивающих в подкорку» горожан новые смыслы. Венгерские архитекторы учились говорить на понятном «народном» языке, апроприируя фольклорные орнаменты.

Рассматривая символические пласты Петербурга и Будапешта, мы попробуем предложить разнообразные интерпретации, помогающие понять, какие смыслы транслировала «говорящая архитектура».

Глубинные отличия: Марс – Афина, Гермес – Афродита. В качестве рабочей гипотезы предположим, что основное различие между архитектурными ландшафтами Будапешта и Санкт-Петербурга коренится в выборе богов-покровителей этих городов. В предыдущей статье [5] мы уже писали, что Петербург мыслился как абсолютно мужской военизированный мир, посвященный богу Марсу. Громадные площади предназначались для парадов и строевой подготовки, а главным петербургским декором являлась арматура – военные трофеи, венки, штандарты, пучки фашин, скрещенные копья, щиты, шлемы и проч. В петербургском героическом ландшафте не было место женскому и детскому. Единственным женским божеством, допущенным в символическое поле российской столицы, была Минерва-Афина, девушка-воин, не имевшая возлюбленных, не рожавшая детей, не снимающая с головы шлема и не выпускающая из рук копье. Афина на парапете Публичной библиотеки (скульптор В. И. Демут-Малиновский, 1832), возвышается над Екатериной Великой (скульптор М. А. Чижов, 1862–1873), как ее небесная покровительница. Столица Австро-Венгрии Вена так же находилась под символической эгидой Афины, выступавшей божественной ипостасью императрицы Марии-Терезии (занимавшей в государственном мифе не меньшую роль, чем Екатерина Вторая в российском). Изображение Афины (скульптур Карл Кундман, 1893–1902) установлено в символическом сердце империи, прямо перед неогреческим зданием австрийского парламента (Reichsratsgebäude, арх. Теофил фон Хансен, 1873–1883). Австрийский Сецессион с момента основания был пропитан культом Афины, ее лик украшал обложку первого номера журнала с этим названием, ее бесконечно писал Климт, а ее зооморфная ипостась (сова) стала главным орнитологическим декором ар-нуво и в Вене, и в Петербурге.

Практически все представители привилегированных слоев во всех европейских (включая Россию) странах, получали классическое образование, знали латынь и греческий, Овидия и Гомера; они легко считывали референсы античной мифологии, понимая многослойную символику и расшифровывая туманные намеки, оставленные архитекторами на фасадах столичных доходных домов. Выскажем предположение, что самый известный архитектурный декор ар-нуво – голова молодой женщины с пустыми глазницами и развивающимися прядями длинных волос восходит к архаичному образу Афины как Медузы Горгоны (эта ипостась была визуализирована на фронтоне первого Парфенона). Постепенно реинкарнации божества приобрели менее пугающий облик и на фронтоне Парфенона эпохи Перикла Афина изображена в привычном для нас обличии стройной девушки с большими глазами. Голова Медузы стала эгидой Афины и традиционно размещается на броне, защищающей сердце богини. Каноническое изображение Медузы (отрубленная женская голова с развивающимися змеиными косами) прочно вошло в базовый архитектурный лексикон ренессанса-барокко-классицизма; в модерне Медуза так же часто использовалась в качестве декора, но ее ужасающий облик быстро трансформировался в более безобидный и приемлемый для буржуазных вкусов девичий образ.

В отличие от имперских столиц, посвященных Марсу и Афине, Будапешт, судя по огромному количеству изображений кадуция, находился под покровительством Гермеса, которого обычно трактуют как бога торговли, предпринимательства и путешествий, хотя его основная функция – проводник на тот свет. Именно с Гермесом-Трисмегистом связана вся «герметичная» традиция, на которой во многом базировалось Просвещение. Обилие символики, связанной с культом Гермеса придает архитектуре Золотого века отчасти мистериальный характер. Ну а главным женским божеством Будапешта, по-видимому, была Афродита (с ее более архаичными ипостасями Астарты и Иштар): изображение в полный рост нагого или чуть прикрытого женского тела довольно часто встречается на фасадах доходных домов первой четверти XX в., поражая своей раскрепощенностью. Самым узнаваемым примером мадьярского сецессиона является фасад дома Линденбаума с совершенно голыми золотыми женщинами, вскинувшими руки в призывном жесте (рис. 2).

а. б.

Рис. 2. Самый известный фасад венгерского ар-нуво – дом Лиленбаума (ул. Изабеллы, 94, арх. Фредерик Шпигель, 1896)

а) общий вид. Беспрецедентное обилие мистической символики отчасти объясняется тем,

что дом Лиленбаума находится в одном квартале со штаб-квартирой венгерского масонства (рис.5,а);

б) золотая женщина. Змей, обвивающих женские лодыжки, можно трактовать, как намек на библейское грехопадение,

но без наличия Адама, эта версия неубедительна.Вероятно, змея символизирует хтонический нижний мир, из пучин которого поднимается Великая богиня

Не менее известен «дом Шиффера», на фасаде которого из рокайльной пены взмывают крылатые женские фигуры (рис. 3 а). До конца интербелума, когда ар-нуво и боз-арт были бесповоротно вытеснены постконструктивизмом, на голых плоскостях модернистских фасадов венгерские архитекторы продолжали размещать совершенно обнаженные женские тела в полный рост (рис. 3 в).

а. б. в.

Рис. 3. Торжество обнаженного женского тела на фасадах Будапешта.

а) Барельеф на фасаде городских терм;

б) Дом Шиффера. ул. Весселеньи, 18, арх. Йено Шварц и Антала Хорват, 1907–1908. Находится в еврейском квартале Пешта;

в) обнаженная девушка на стене конструктивистского здания 1930-х гг.

Столь откровенного торжества юной цветущей плоти в архитектуре Петербурга (и России в целом) не наблюдается. Смелая попытка Петра Первого внедрить изображение обнаженного женского тела в общественные городские пространства так и не получила легитимности. Русская культура осторожно допускала скульптуры нагих женщин (дриад и наяд) в парках и фонтанах, но в основном их демонстрация ограничивалась приватными интерьерами. Судя по реконструкции Белого зала (Музыкального салона) из особняка И.А. Морозова на Пречистинке (1909), представленной в рамке выставки «Брат Иван» (Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва, 2022), текстильные магнаты из старообрядцев не чурались обнаженной натуры. Белый зал был увешан откровенными панно кисти Мориса Дени (история Амура и Психеи) и уставлен еще более откровенными персонификациями плодородия работы Аристида Майоля, однако даже эксцентричные московские миллионеры не рискнули бы украсить парадные фасады своих особняков голыми женщинами. При этом к обнаженным мужским телам петербургская культура и Золотого, и Серебряного века относилась лояльно, так как воины-куросы традиционно изображались нагими. Самые известные петербургские Диоскуры размещены на Аничковом мосту и у входа в Манеж, но еще более откровенные гиганты (скульптор Э. Энке) были водружены на фронтон Германского посольства и нависали над площадью Государственного совета и небольшой конной статуей Николая Первого до 1914 г.

Очевидное (но не обязательно верное) объяснение бесстрашного отношения к изображению тела в будапештском архитектурном декоре – память о средиземноморской античности (юго-западную Венгрию до сих пор называют Pannonia). На будапештских фасадах явный переизбыток обнаженного тела, преимущественно женского и детского (путти), хотя нередко можно встретить изображение абсолютно нагого Гермеса. Не «гимназическая» и «университетская», а подлинная античность с мистериальными культами плодородия, была заложена базой в культурный код Венгрии и сформировала его повышенную витальность.

После затянувшегося отступления в область семантики вернемся к главной теме нашего исследования – конструированию архитектурного образа Родины.

Источники и влияния. Для того чтобы осмыслить архитектурный ландшафт и знаковые системы Будапешта, проясним основные источники, повлиявшие на формирование венгерской культуры Золотого века.

В Будапеште есть небольшой музей прикладных искусств (Виллы Рат Дьердь (Варошлигет Фасор, 12), экспозиция которого так и называется «Наш сецессион» (A miszecessziónk); там с дидактичной обстоятельностью показаны источники вдохновения и этапы развития мадьярского возрождения. На первом этаже расположены залы британского, французского, австрийского модерна, на втором – залы «Магия Востока» и историзма, есть персональный сектор Ольбриха и – кульминация экспозиции – анфилада «Венгерский путь», открывающаяся залой с огромной коллекцией отливающей перламутром керамики Жолнаи, напоминающей своими лучшими образцами врубелевские эксперименты с майоликой и заканчивающейся самой аскетичной и брутальной версией мадьярского сецессиона, инспирированной Трансильванией (которая расценивалась национальной интеллигенцией как колыбель настоящей мадьярской культуры). Безусловно, все эти направления оказали влияние на мадьярское возрождение, но нам представляется, что особенности венгерской национальной архитектуры были детерминированы религиозными предпосылками.

Венгрия, как и Россия исторически являлась поликонфессиональным государством. Базовые паттерны католицизма, протестантизма и иудаизма сформировали три варианта национального стиля. Это предположение базируемся на сравнительном анализе значительного круга архитектурных памятников трех конфессий и вдохновленной ими массовой застройки конца XIX – начала XX в. В качестве четвертого источника знаковых систем будапештских фасадов мы предполагаем масонскую традицию, так как подавляющее большинство ведущих венгерских архитекторов входили в ложи «Восток» и «Демократия» (о чем обязательно упоминается в биографических справках [5]). Для архитекторов еврейского происхождения (которые составляли чуть ли не две трети звездного списка венгерского модерна) членство в ложах давало возможность познакомиться с заказчиками из высших слоев, масонство являлось надежным карьерным лифтом и оптимальным способом социализации.

От католического итальянского барокко будапештская архитектура заимствовала пластичность форм, текучесть линий, планов, фасадов (барокко – прямой предшественник ар-нуво); от католического культа Девы Марии идут многочисленные образы материнства, женственности и сакрализация женского образа вцелом.

Об архитектурной традиций реформаторских церквей в будапештском рациональном модерне напоминают плоские фасады, украшенные геометризированным орнаментальным декором (предвосхищающим ар-деко) и асимметричность объемно-пространственных композиций с мощными вертикальными акцентами. Прекрасным примером является реформаторская церковь в Фасори (ул. Варошпигети, арх. Аркаем Аладар, 1911–1913) (рис. 4).

а. б.

Рис. 4. Майоликовый декор реформаторская церковь в Фасори (арх. Аркаем Аладар, 1911–1913):

а) фрагмент фасада; б) элемент декора: собор на фоне дунайских вод.

Тугая спираль – одновременно дунайская волна и символ регенерации,

свернутого эмбриона, сконцентрированного источника энергии

Масонская традиция, воплощенная в классицистской архитектуре Просвещения, напоминала о себе базовым интернациональным набором символов: столпы храма Соломона, атрибуты Гермеса Трисмегиста, египетские мотивы, книги, циркули, глобусы/сферы, отвесы, наугольники и проч. (рис. 5).

а. б. в.

Рис. 5. Масонская символика в архитектуре Будапешта:

а, б) штаб-квартира Великой венгерской ложи (Будапешт, ул. Подманицкого, 45, арх. Уильям Рупперт, 1896)

а) сфинкс, восседающий на троне; б) сфера, венчающая угловой фасад;

в) Типичная масонская символика на фасаде доходного дома

Иудаизм (сам находящийся в поиске убедительных архитектурных решений) стал транслятором ориентального направления. Влияние ориентализма на формирование ар-нуво отмечается современными историками архитектуры [6], достаточно напомнить, что первой крупной самостоятельной постройкой Отто Вагнера была будапештская синагога на улице Румбах (1870–1873), а интерьер синагоги на ул. Казинцев (1912–1913, арх. Шандор и Бела Лёффлер) – общепризнанный шедевр, на 20 лет опередивший ар-деко.

Для русского Серебряного века важные знаковые системы были связаны с ортодоксальным православием и старообрядчеством (которое все чаще рассматривают как русский протестантизм). Но в целом эстетика Серебряного века базировалась на импортированном из Европы символизме, поэтому конструирование национального стиля заметно пробуксовывало.

«Говорящая» архитектура как инструмент воспитания патриотизма. Кроме «больших традиций», в конструировании национального стиля значительную роль играла визуализация вновь обретенных мифов и эпосов (можно вспомнить значение «Калевалы» в формировании национальной культуры Финляндии и т.п.).

В России былинные сюжеты иногда использовались в интерьерах, в качестве выдающегося примера укажем «Богатырский фриз» К. Рериха и майоликовый камин «Вольга и Микула» в доме Бажанова(арх. П.Ф. Алешин, СПб, ул. Марата 72, 1907–1909). Однако на фасады «русский миф» выплескивался крайне редко, даже в знаменитом доме Перцова (автор – Сергей Милютин, Курсовой переулок, Москва, 1907) декор обыгрывает языческие мотивы солярного мифа, где солнцу угрожают хтонические ящеры, а не иллюстрирует «протогосударственный» эпос. Когда деятели русского модерна пытались оживить архитектуру «говорящим» декором, они обращались к европейскому романтическому нарративу (майоликовое панно «Царевна Греза» Врубеля на фризах «Метрополя», 1896) или к образам скандинавской (финской) хтонической мифологии. Изображения героических эпизодов отечественной истории присутствует на мозаиках мемориального музея им. А.В. Суворова (арх. А.И. фон Гоген, 1904), но это скорее исключение. Монументальная пропаганда в Российской империи осуществлялась с помощью скульптурных композиций (памятник тысячелетию России в Новгороде, памятники императорам, памятник Минину и Пожарскому), однако в частной и общественной застройке объяснение и популяризация родной истории через понятные, убедительные образы, формирующие национальный «культурный код», встречалось редко, в отличие от, скажем, повсеместной масонской символики, которая была настолько распространена, что перешла в советскую эпоху как отличительный знак архитектуры Просвещения.

В Будапеште, напротив, ключевые эпизоды и герои нацбилдинга широко представлены в архитектурном ландшафте города. История венгерского государства много раз рассказывается самыми убедительными способами – через скульптуру (от многофигурных композиций на площадях до бесчисленных рельефов в нижних ярусах фасадов), с помощью фресок, мозаик, сграффито и т.п. (рис. 6).

Рис. 6. Нижние ярусы коммерческой застройки покрывают иллюстрации к балладам, составляющим золотой фонд венгерской классики.

Самые убедительные примеры – монумент Тысячелетия на площади Героевс семью вождями кочевых племен, основавших венгерскую государственность (арх. Альберт Шикеданц, 1896) и оформление экстерьера/интерьера Парламента (арх. Имре Штейндль, 1885–1896), включающее 242 статуи основных акторов венгерской истории. Будапешт говорит на понятном языке, не прибегая к сложным метафорам, так как этот пласт монументальной пропаганды рассчитан, прежде всего, на детей, которые учат родную историю, разглядывая на прогулках фасады и статуи.

На рис. 7, 8 б представлены две трактовки главного национального мифа: потомки скифского царя, братья-великаны Хунор и Магор, в погоне за оленем вышли к озеру, где, распевая песни, купались местные девушки, выбрали себе приглянувшихся красавиц и осели на этом месте, основав первое мадьярское государство. Братья считаются прародителями хуннов и мадьяров, То, что сюжет повторят «похищение сабинянок» никого не смущает, напротив, доказывает включенность локальной венгерской истории в глобальный общеевропейский нарратив. На мозаичных фризах дома Ледерера, где сегодня размещается торговое представительство РФ, – «взрослая» версия (рис. 7), а на фасадах соседней школы – адаптированная к детскому восприятию (рис. 8 б).

а. б. в.

Рис. 7. Главный венгерский эпос на фризе дома Ледерера (Будапешт, ул. Байза, 42, арх. Золтан Балинт и Лайош Ямбор, 1899:

а) братья Хунор и Магор охотятся на оленя; б) Хунор и Магор обнаруживают купающихся женщин;

в) Хунор, Магор и их спутник выбирают себе приглянувшихся красавиц, а бард на крайнем секторе фриза

воспевает счастливые брачные союзы, давшие жизнь мадьярскому народу

Скифский священный олень, заманивший братьев в венгерские степи, наряду с короной Святого Стефана является ключевым символом национальной мифологии и постоянно фигурирует на всех государственных праздниках, напоминая о «точке отсчета» (рис. 8 а).

а.

б. в.

Рис. 8. Визуализация национального эпоса:

а) «Скифский» олень установлен на площади Героев в Будапеште в честь главного государственного праздника Венгрии – дня св. Стефана, 20 августа;

б-в – рельефы, украшающие школьное здание, (Будапешт, ул. Байза, арх. Рай Режо Билмос, 1917);

б) братья Хунор и Магор встречают волшебного оленя; в) Янош Арани (Силач) – герой народной сказки

Новый «мадьярский стиль» круга Лехнера, решительно порывающий как с «говорящей» традицией католичества, так и с «габсбургским» стилем (национальная партия помнила лозунг трансильванских инсургентов XVI в. «Османы лучше Габсбургов»), отошел от изображения (скульптурного и живописного) фигуративных образов, сосредоточившись на все более усложняющимся ковровом флористическом декоре, характерном, скорее, для ориентальной (мусульманской) архитектурной традиции. Если в католицизме главными «растительными» символами были злаки и виноград (хлеб и вино – знаки таинства Святого Причастия), то мадьярский Сецессион оперировал, в первую очередь, изображениями маков, гвоздик, гранатов, характерных для османской культуры.

Заметим, что широко известные «расписные» венгерские дома в г. Калоча – относительно новый конструкт, вторичный к мадьярскому возрождению. Подлинная народная архитектура, образцы которой были изучены нами в национальном музее под открытым небом Skanzen (расположенном рядом с курортным городком Сентенлре) где на 60 га со всей Венгрии и Трансильвании собраны 247 памятников (жилые, хозяйственные, культовые постройки), в ходе обследования исторических поселений (Тихань на берегу Балатона и проч.) и в экспозиции нового Этнографического музея, была практически лишена полихромного декора флористического характера, традиционно ассоциирующегося с «мадьярским стилем». Напротив, это очень лаконичная (даже аскетичная) архитектура, красота которой во многом строится на контрасте чистых белых стен и массивных «толстых» камышовых крыш, на пропорциях и объемно-планировочных решениях, но уж точно – не на декоре.

Одеон Лехнер и Йозеф Куска, разрабатывая «мадьярский стиль», ориентировались не столько на народную архитектуру, сколько на образцы прикладного искусства, в первую очередь – вышивки на фетровых накидках пастухов (рис. 9). Именно этот характерный орнамент с различной степенью стилизации украшает лучшие образцы мадьярского возрождения (рис. 10).

Рис. 9. Традиционные вышивки на фетровых бурках мадьярских пастухов –

источник вдохновения национальной архитектуры круга Одеона Лехнера.

Этнографический музей, Будапешт

Рис.10. Фольклорные растительные мотивы в архитектуре мадьярского возрождения. Будапешт:

а) рельефы на межоконных импостах повторяют цветы, вышитые на пастушьих бурках (школа на ул. ул. Байза, арх. Рай Режо Билмос, 1917);

б) декор школьного здания, известного как «Дворец фей» (арх. Альберт Кальман Кереши, 1909–1911),

ныне Национальная педагогическая библиотека и музей. Геометризированный мотив дунайских вод и древа жизни;

в) рандомный элемент архитектурного декора, украшенный традиционным растительным узором

Рассмотрим декор в геометризированном стиле, украшающий дом Якоба Ракоса (рис. 11 а). На парных панно, расположенных по стенам «французского дворика», изображена влюбленная пара в народных костюмах, девушка в сапожках, в юбке с расшитым поясом, держит в руке лист клевера. Композиция восходит к классическому библейскому сюжету – Адам и Ева, стоящие по бокам древа познания, однако в трактовке Кереши центральный элемент заменен, вместо дерева пару разделяет загадочное сооружение, которое можно интерпретировать как голубятню (судя по птицам, сидящим на жердочке над головами мужчины и девушки), но образ в целом напоминает типичное изображение древа жизни (рис. 11 б).

Рис. 11. Геометризированный национальный декор с символикой плодородия

(Будапешт. ул. Варошмарти, 61, арх. Альберт Кальман Кереши, 1910).

а) общий вид дома; б) панно

В завершении краткого обзора «говорящей» будапештской архитектуры, обратимся к теме детства – одной из главных в мадьярском возрождении. Справедливо полагая, что «будущие войны выигрывает школьный учитель», венгры несколько раз запускали программы массового строительства школ и училищ, к проектированию которых были привлечены лучшие архитекторы страны. В оформлении фасадов школьных зданий использовалось два направления: дидактическое и народное. В первом случае в пространстве входных групп и на фризах нижних ярусов фасадов (в зоне обзора ребенка) размещались скульптурные, живописные, мозаичные изображения аккуратно одетых в школьную форму мальчиков и девочек (в Венгрии было введено передовое совместное обучение), занятых созидательной деятельностью – в основном чтением (рис. 12 а). Стилистика этих фигурок, восходящая к иллюстрациям детских книг, была понятна ребенку, который легко ассоциировал себя с маленькими каменными персонажами, приветливо улыбающимися из тимпанов школьных порталов (рис. 12 б). Часто фасады школ украшались фризами и рельефами на сюжеты национальных эпосов и знаменитых баллад, наглядно, «в картинках», объясняющих ребенку основы общенационального мифа (рис. 8 б,в). Несколько навязчивая дидактика «иллюстративного» декора, вероятно, восходит к традиции катехизиса, но не настаиваем на этой гипотезе.

Рис. 12. Дидактический декор на будапештских школах:

а) мозаичный фриз на фасаде школы на ул. Доб; б) оформление входа для девочек

Школьные здания, относящиеся ко второму – народному – направлению входят в золотой фонд венгерской архитектуры.Национальное возрождение началось в Венгрии с программы Просвещения. Самые известные объекты мадьярского сецессиона, построенные кругом Одеона (в другой транскрипции – Э́дёна) Лехнера – это огромные, занимающие кварталы, школы, музеи и другие учреждения с общественно-образовательными функциями. Исключением является Постбанк Лехнера, но это заведение имело не привычно эксплуататорский, а прогрессивно-кооперативный характер и было украшено не кадуциями, а пчелами и ульями – аллегориями трудолюбия и сплоченного коллективизма. Раннее пчела, символизирующая протестантский культ трудолюбия, уже появилась на фронтоне венской сберкассы. Этот образ, в отличие от герменевтической символики до сих пор с раздражением приписываемой обывателями «масонам», был понятен широким массам и пропагандировал демократические ценности Нового времени.

Постконструктивизм и лишение субъектности. Весь предыдущий текст был посвящен принципиальным различиям петербургской и будапештской «говорящей» архитектуры 1871–1918 гг. Но, значительно выходя за временные рамки исследования, в заключительном параграфе мы хотели бы остановиться на противоположной тенденции – появлению венгерской монументальной пропаганды по стилистике практически не отличимой от привычной для жителей нашей страны. На примере Будапешта особенно наглядно заметна смена эстетической и социокультурной парадигмы, которую у нас связывают с установлением советской власти. Первым образцом новой интернациональной эстетики стал рельеф (сграффито?) на здании Штаб-квартиры MÉMOSZ – Национальной ассоциации венгерских рабочих строительной промышленности (Dózsa Györgyút 84/a,1947–1950) (рис. 13 а). Само здание по праву считается шедевром досоциалистического венгерского модернизма(арх. Габор Прейсич, Лайош Гадорош, Дьёрдь Срог, Имре Переньи). Несмотря на различные идеологические платформы СССР и Венгрии, до 1949 г. постконструктивистская архитектура развивалась параллельно, так как и венгерские и советские модернисты ориентировались на Баухаус. Один из авторов проекта MÉMOSZ Габор Прейсич принимал участие в берлинском конгрессе СИАМа (1931), где лично познакомился с Вальтером Гропиусом и Ле Корбюзье. Проект реконструкции (1999–2001) этого модернистского шедевра была сделан Эриком ван Эгераатом, что косвенно подтверждает если не всемирный, то общеевропейский статус памятника архитектуры. На панно изображены «голые люди на голой земле», возводящие голыми руками «прекрасный новый мир». Собственно, персонажи рельефа одеты, но их рабочие рубища так аскетичны и условны, что лишь подчеркивают полное исчезновение быта. Нарочито архаичный, отсылающий к «египетской» традиции рисунок резко противоречит выдающемуся уровню декоративно-пластического искусства, характерного для Золотого века Будапешта. Поражает полная асексуальность персонажей, женщина больше не источник новой жизни, не символ цветущего, бьющего через край плодородия, а бесполый «товарищ», занятый наравне с мужчинами тяжелой физической работой. В отличие от мужчин, женщины на рельефе босы, что подчеркивает их незавидную участь в том новом мире, который они строят. Дальнейшее развитие декора в социалистической ВНР шло по пути все большей схематизации. Какие-либо намеки на национальную идентичность были полностью истреблены, главным сюжетом стали труд, наука, устремленность в техноцистское будущее (рис. 13 б). Цветущая сложность Золотого века была забыта, но не утрачена.

Рис. 13. Десакрализация и исчезновение женских образов в монументальном искусстве постконструктивизма. Будапешт:

а) Панно на здании Штаб-квартиры MÉMOSZ – Национальной ассоциации венгерских рабочих строительной промышленности (1947–1950 гг.);

б) Стилистика панно на стене будапештского здания (1930-е гг.) напоминает советскую монументальную пропаганду 1970-х гг.

Заключение

Вернемся к вопросу, заданному в начале статьи – так какие же смыслы транслировала «говорящая архитектура» Будапешта? Буквально – любите друг друга, стройте семьи, рожайте и растите детей, будьте счастливы. Образ Родины на фасадах Будапешта – это и прекрасные женщины, готовые к любви и материнству, и счастливые дети, гарантированно получающие образование, и герои народных эпосов, и буйное цветение сказочной мадьярской флоры, и дунайские волны, и бесчисленные символы плодородия, достатка, изобилия. Вместе они создают завораживающий облик столицы венгерского государства. Что транслировала архитектура Петербурга? Величие и мощь военно-государственной машины, триумфы русского оружия, несокрушимость русской армии. Трудно сказать, что лучше воспитывает патриотизм – судьба Венгрии, лишившейся после Трианона большей части территории и населения, не менее драматична, чем судьба Российской империи, рухнувшей под натиском Третьего Интернационала. В советском архитектурном ландшафте женская персонификация Родины не только появилась буквально сразу же, в 1918 г., с принятием плана монументальной пропаганды (панно С.Т. Коненкова на Кремлевской стене, где Родина трактована как Победа), но и стала ключевой. Образ Родины-матери, без сомнения, главное достижение советской культуры.

Библиография

1. Иванова, А. Архитектурный образ Родины: Санкт-Петербург и Будапешт / А. Иванова, Е. Глатоленкова, М. Базилевич, Габор Чонади / Architectura limage of the Motherland: Saint Petersburg and Budapest // Проект Байкал. – 2021. – № 70. – С. 139–149.

2. Цапенко, М.П. О реалистических основах советской архитектуры / М.П. Цапенко. – М., 1952.

3. Нойманн, И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей / И. Нойманн. – М.: Новое издательство, 2004. – 336 с.

4. Магрис Клаудило. Дунай ; пер. с итал. А. Ямпольской / Магрис Клаудило. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2016. – 632 с.

5. Иванова, А.П., Путилов, И.Д. Архитектура казарм Дальнего Востока начала ХХ века [Электронный ресурс] /А.П. Иванова, И.Д. Путилов // Архитектон: известия вузов. – 2022. – №2(78). – URL: http://archvuz.ru/2022_2/15/

6. Klein, R. Zsinagógák Magyarországon 1782–1918 / Rudolf Klein. – TERC Kft., 2011.

7. McMahon, Heather N. An Aspect of Nation Building: Constructing a Hungarian National Style in Architecture, 1890–1910 / Heather N. McMahon. – Budapest, 2004. – 87 р.

Ссылка для цитирования статьи

Иванова, А.П. ОТ «ГОВОРЯЩЕЙ АРХИТЕКТУРЫ» К МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЕ: СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТЫ ПЕТЕРБУРГА И БУДАПЕШТА(конец XIX – середина XX века) [Электронный ресурс] / А.П. Иванова //Архитектон: известия вузов. – 2022. – №4(80). – URL: http://archvuz.ru/2022_4/17/ – doi: 10.47055/1990-4126-2022-4(80)-17

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная