Архитектон: известия вузов. №4 (88) Декабрь, 2024

Теория архитектуры

Холодова Людмила Петровна

доктор архитектуры, профессор,

Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова;

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Россия, Екатеринбург, e-mail: lph@usaaa.ru

Цорик Алёна Вячеславовна

кандидат архитектуры, доцент кафедры теории и истории архитектуры и искусств.

Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова.

Россия, Екатеринбург, e-mail: alyona.tsorik@mail.ru

О взаимодействии гуманитарных знаний с архитектурной теорией и практикой

УДК: 72.01

Шифр научной специальности: 2.1.11

DOI: 10.47055/19904126_2024_4(88)_1

Аннотация

Ключевые слова: фундаментальная архитектурная наука, гуманитарные науки, гуманитарные знания, архитектурный процесс, современная практика архитектора

Введение

Архитектурная наука в номенклатуре научных специальностей отнесена в России к техническим наукам. Технические науки определяются так: «науки в области естествознания, изучающие явления, важные для создания и развития техники». Ученые, представляющие технические науки, работают в рамках научно-технической деятельности и их работы носят преимущественно прикладной характер. Если обратиться к практике современного архитектурного проектирования, к практике непосредственной деятельности архитектора, работающего в проектной мастерской, то мы увидим, что архитектор занимается разработкой функционального наполнения, решением задач планировки, выбором строительных конструкций и материалов, решением образа здания и его интерьеров. Расчетами конструкций каркаса здания, фундаментов, стеновых конструкций и т.п. занимаются инженеры-конструкторы. Кроме того, над проектом работает бригада инженеров–сантехников, электриков и других специалистов, подобранных в соответствии с особенностями объекта. Архитектором решаются вопросы художественного образа, художественной ценности здания или сооружения. Законы архитектурной композиции, гармоничности пространства, светоцветовая палитра, связь с окружающей средой и подобные знания требуются архитектору прежде всего. Поэтому фундаментальные направления архитектурной науки сейчас востребованы очень остро [1, 2].

В отличие от технических, т.е. прикладных наук, фундаментальная наука нацелена на изучение неизвестного, на открытие новых идей для пополнения существующих знаний и разработку идей для будущих открытий. Особенность фундаментальной науки заключается в том, что она нацелена на приобретение новых знаний, которые не обязательно будут применены немедленно. Прикладная наука не может существовать без фундаментальной науки. Новые идеи фундаментальной архитектурной науки внедряются опосредованно. Например, принятие основой современной теории архитектуры – феноменологии – после ордера и абстрактного искусства внедряется очень осторожно. Необходимо осознать перемены и в сознании человека, и в образе жизни современных людей, и в потребностях повседневной жизни [3].

Необходимо признать, что современный человек – это уже не Homo sapiens, т. е. человек разумный, а человек сетевой, способный мыслить по системе от одного человека к другим. Этот новый человек с помощью речи и способов не личного, а удаленного общения превратил Homo sapiens в человека информационной эпохи. Это произошло эволюционно и стало повседневной действительностью. Ничто не заставит человека вернуться назад, и этот человек нуждается в современном жилище, в современном городе, с современной информационной сетью. Он приобрел новый образ жизни, его меньше интересуют, например, архитектурные стили или архитектурные шедевры прошлых эпох, а больше всего интересует способ получения интересующей его информации. Это непосредственно влияет и на архитектуру современного жилища, и на архитектуру современного города. Социальные сети, которые завоевали мир, изменили базовый постулат «от одного к другому» на постулат «от одного ко многим». Изменение самой дистанции отчуждения человека от мира, а точнее, перемещение его в центр информационной ауры, изменило его потребности, желания и способы поведения. Эти изменения требуют создавать качественно новую архитектуру, качественно новые способы удовлетворения потребности городского бытия [4, 5].

Гуманитарные и социальные фундаментальные науки основаны на изучении проблем человека, что непосредственно связано с архитектурной фундаментальной наукой. Таким образом, востребованность знаний в области именно фундаментальной составляющей архитектурной науки очень актуальна.

Методы и материалы исследования

В процессе работы использованы традиционные методы научного исследования – сравнительный анализ, анализ публикаций и докладов на научных конференциях по теории архитектуры, анализ технических заданий на конкурсные проекты. Были рассмотрены исследования, в которых доказывается новый взгляд на теорию архитектуры в связи с изменением самой ее базы [9, 13] с абстрактного искусства на феноменологию. «Усталость» от конструктивизма, и в целом – от «современного искусства» в архитектуре, постепенно реализуется новыми направлениями. Новые инструменты, такие как, например, дополненная реальность или световая архитектура, проецируемая на объекты городской застройки, совершенно меняют образ деятельности архитекторов.

В работе также использован метод интервью. Мы опросили несколько архитекторов-проектировщиков, выполняющих заказы муниципалитетов и других организаций на разработку реальных проектов. Опрос показал, что к деятельности архитекторов предъявляются требования, ранее не рассматриваемые – требования к комплексному проектированию с учетом гуманитарной составляющей проекта.

Результаты исследования и их обсуждение

Возникновение и активное развитие урбанистики, науки достаточно новой и родственной с градостроительством, убеждает нас в необходимости корректировки архитектурной науки в связи с запросами человека, живущего в городе (в широком смысле). В отличие от архитекторов и градостроителей, урбанисты не проектируют здания и городские образования, а изучают взаимодействие людей с городской средой (куда относится и благоустройство, и транспорт, и экономика, и комфорт). Образ жизни человека существенно изменился, появились новые городские функции, новые требования к эксплуатации объектов градостроительства и пр. Архитектура городских поселений не может оставаться в рамках концепций XX в. Новые знания влекут за собой и новые методы обустройства жизни.

Внедрение социально-гуманитарных знаний в архитектурную науку дает возможность получать новые подходы и концепции в области архитектурной деятельности. Кроме теоретических направлений, которые могут появиться (например, активизация гуманитарного знания в архитектурном процессе), возникнет необходимость в корректировке учебных программ архитекторов.

Большую часть в образовании архитекторов занимает история архитектуры, которая относится к классической фундаментальной науке. Программы обучения архитекторов существенно отличаются от программ подготовки студентов технического направления. Проиллюстрировать это можно такими дисциплинами, как рисунок, живопись, скульптура, пленэрная практика и др. Эти и все другие программы вышли на новый уровень, связанный с освоением новых компьютерных инструментов. Например, компьютерное проектирование, компьютерная живопись, методы обмеров сооружений и многое другое.

Особый интерес представляет процесс интеграции гуманитарных и социальных наук в архитектурную науку. Можно перечислить авторов, которые в этом направлении опубликовали свои исследования: Е.Л. Беляева, Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти, М.Р. Невлютов, А. Перес-Гомес, Ж.-П. Сартр, А.В. Степанов, М. Хайдеггер, Г. Шпигельберг [6–14] и мн. др.

Интересен опыт и архитекторов-практиков, которые работают в рамках трансформации феноменологии в реальные архитектурные произведения – С. Холла, П. Цумтора, Ж. Херцога П. и де Мерона, Ж. Нувеля и др. Поскольку феноменология архитектуры развивается уже несколько десятилетий, важно выяснить, есть ли реальные заказы архитекторам-проектировщикам в рамках социально направленной и феноменологической архитектуры? Наше исследование показало следующее.

Заказ на внедрение гуманитарного знания в практическую деятельность в отечественном архитектурном процессе особенно явно формируется в последнее десятилетие. Происходит переоценка качества жизни, для которого окружающее пространство рассматривается с различных «гуманитарных» ракурсов. В частности, Индекс качества городской среды1, разработанный ДОМ.РФ2 совместно с КБ «Стрелка»3, включает такие критерии оценки индекса качества городской среды, как безопасность; комфортность; экологичность и здоровье; идентичность и разнообразие; современность и актуальность среды; эффективность управления. Очевидно, что для корректной оценки заложенных в данную методику параметров восприятия, переживания, отношения, семантики и др., привлекаются знания гуманитарных дисциплин.

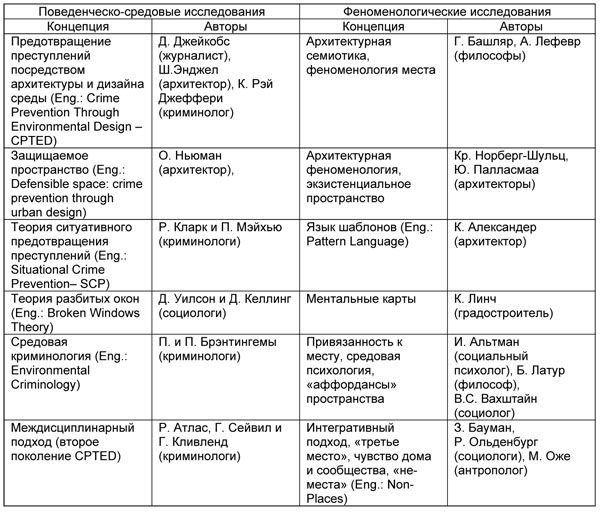

Например, понятие «безопасность» для городской среды давно вышло за рамки общепринятого понимания этого феномена и стало объектом междисциплинарных исследований, связанных с изменением всех сфер общества. В архитектурно-средовом контексте существующие концепции безопасности представлены поведенческо-средовыми и феноменологическими исследованиями (табл. 1). Поведенческо-средовые исследования связаны со следующими концепциями: предотвращение преступлений при помощи средств градостроительства, архитектуры и дизайна среды (Р.И. Атлас); защищаемое пространство (О. Ньюман, В. Саркисян); средовая криминология (П. и П. Брэнтингемы); теория разбитых окон (Д. Уилсон). Феноменологические – со следующими: феноменология места (Г. Башляр); система барьеров пространства (К. Норберг-Шульц, Ю. Палласмаа); теория ментальных карт (К. Линч); метод паттернов (К. Александер); понятие «места» и «не-места» (З. Бауман, М. Оже); архитектурные «аффордансы пространства» (В.С. Вахштайн). Попытки обобщить существующие концепции безопасности и адаптировать их к архитектурной практике подтверждают востребованность привлечения междисциплинарных знаний. В частности, данное направление активно разрабатывается Е.Р. Полянцевой [15].

Таблица 1.

Основные концепции безопасной архитектурной среды

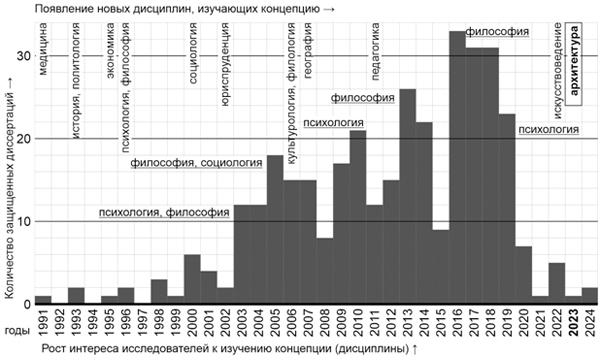

В качестве другого примера, иллюстрирующего междисциплинарный характер критериев оценки качества городской среды следует обсудить «идентичность и разнообразие». Понятие «идентичности» всесторонне изучено в смежных с архитектурой областях, таких как психология, социология, культурология, философия, история, география, политология, экономика, юриспруденция, филология, педагогика, медицина (рис. 1). Наиболее близкими к архитектуре являются исследования региональной и территориальной идентичности (Р. Колхас, М.П. Крылов, В.А. Кузнецова, И.С. Самошкина), а также имиджа и брендинга территорий (Л.С. Азаренков, И.С. Важенина, А.Ю. Согомонов, М.А. Спирченко) [16]. Хотя понятие идентичности в архитектурном контексте стало использоваться относительно недавно, вопросы архитектурной самобытности и регионального своеобразия городской среды обсуждаются в российской науке с 1990-х гг. В современных научных работах все чаще обсуждается актуальность и необходимость введения понятия «идентичность» в архитектурную науку (Н.М. Глебова, И.А. Добрицина, Г.В. Есаулов, М.Е. Монастырская, А.А. Скалкин, А.В. Федорович). Зачастую исследователи обращаются к вопросам поддержания региональной идентичности с помощью сохранения объектов архитектурного наследия (Т.В. Вавилонская, А.Л. Гельфонд, А.А. Глижинская, М.В. Золотарева, Р.С. Колокольчикова, М.В. Лазарева, А.П. Лазаренко). Востребованность данной сферы знаний в прикладной области архитектурного проектирования подталкивает исследователей предпринимать попытки теоретического осмысления и поиска (обоснования) компонентов архитектурной идентичности (Н.М. Глебова, М. Кламер, А.В. Крашенинников, А.А. Скалкин, А.В. Цорик) [17].

Рис. 1. Эволюция понятия «идентичность» в научном дискурсе в России

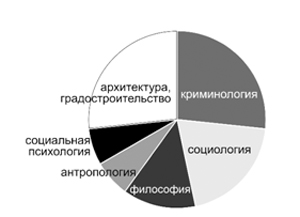

Данные примеры подтверждают активный процесс привлечения гуманитарных знаний через фундаментальную архитектурную науку в практическую деятельность (рис. 2, 3), в которой запрос на учет гуманитарного знания в архитектурных и градостроительных проектах можно проследить в составе конкурсных технических заданий, в особенности это касается проектов комплексного развития территорий и благоустройства общественных пространств [18]. В частности, для подготовки заявок на конкурс по созданию комфортной городской среды (проекты «Комфортная городская среда», «Малые города и исторические поселения» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»), архитекторам необходимо прорабатывать целые разделы, связанные с подтверждением востребованности разработанного проекта, выбором территории проектирования, учетом идентичности места, реальных потребностей населения, вкладом в решение стратегических задач развития поселения и пр. Наравне с качеством планировочных и архитектурных решений конкурсных проектов, экспертная комиссия также оценивает качество работы с контекстом, вовлечением жителей в разработку проекта, сохранением историко-градостроительной и природной среды, прогнозированием экономических и социальных эффектов от реализации проекта. С каждым годом количество заявок на конкурс растет, а специалисты, способные интегрировать данные области знаний в архитектурные проекты, становятся все более востребованными, поскольку для городов качественная заявка и победа в конкурсе дает возможность получить федеральное финансирование на реализацию проекта благоустройства.

|  |

| Рис. 2. Дисциплины, в рамках которых | Рис. 3. Дисциплины, в которых изучалось |

Еще одной сферой архитектурной деятельности, для которой актуально внедрение гуманитарного знания, можно назвать разработку концепций комплексного развития территорий – так называемых мастер-планов. Помимо уже перечисленных сфер, связанных с подробным изучением историко-культурного и социального контекстов территории, для таких проектов основополагающими также являются вопросы идеологии. Поскольку мастер-план, который создается на длительный период развития, не дает детальных архитектурных решений, а лишь задает вектор развития и некие параметры последующей трансформации среды, его разработку можно сопоставить с созданием сценария, который базируется на обобщенных и разносторонних знаниях о месте. Формирование обоснованного глобального видения развития территории, вытекающих из этого видения принципов развития, стратегических подходов и ограничений, которые предшествуют проработке архитектурно-градостроительных решений, невозможны без знания философских концепций, навыков глобального обобщения и широкого общегуманитарного кругозора специалиста. Не так много архитекторов на сегодняшний день способны курировать разработку подобных проектов.

Кроме того, положительный опыт внимания к гуманитарному знанию в архитектурных проектах, который используется в конкурсных и/или комплексных проектах, все чаще начинают перенимать муниципалитеты. Особенно это проявляется при работе с градостроительно ответственными узлами и социально значимыми территориями [19].

Мотивацию муниципального заказчика для включения в техническое задание обязательного учета в архитектурном проекте историко-культурного и социокультурного контекстов территории условно можно разделить на два типа: получение конкурентного преимущества и предотвращение социального конфликта, хотя одно другому не противоречит (табл. 2). В первом случае это чаще связано с оформлением гостевых маршрутов, регламентов их благоустройства, созданием уникальных архитектурных объектов и общественных пространств, «визитных карточек» города, т. е. со всем, что обеспечивает туристическую привлекательность [20]. Для данной сферы, помимо уже указанных областей знаний, также важны сферы дизайна, брендинга, позиционирования, визуальной экологии и пр. Во втором случае это касается изменения тех территорий, которые очень значимы для горожан, и вмешательство в которые может спровоцировать градостроительный конфликт. Для данной сферы дополнительными значимыми областями является конфликтология, социальное проектирование, городская модерация и пр.

Таблица 2.

Основные причины учета в архитектурном проекте историко-культурного

и социокультурного контекстов территории

Тенденции в формировании муниципальных заказов на архитектурные проекты направлены в сторону увеличения потребности в специалистах, которые способны изучать усложняющийся городской контекст и перерабатывать его в параметры, учет которых может сделать архитектурные пространства уникальными, актуальными, востребованными и в широком смысле комфортными.

Заключение

Современный этап развития архитектурного процесса подтверждает междисциплинарный характер архитектурной науки, связанный с социально-культурной обусловленностью трансформаций общества. В этом контексте все большее значение для архитекторов приобретают подходы к проектированию, основанные на учете общественного мнения, локальных особенностей, культурных традиций, поведенческих сценариев и ценностных установок пользователей.

Активное внедрение гуманитарной составляющей в архитектурную деятельность повышает актуальность исследования механизмов взаимодействия гуманитарных знаний с архитектурной теорией и практикой. Новое направление в теории архитектурной науки и практической деятельности, связанное с такими фундаментальными науками как философия, социология и др. еще не получило широкого обсуждения и внедрения. В связи с изменением базы теории архитектуры от материального (ордер), абстрактного искусства, конструктивизма (абстракционизм) к феноменологии (чувства, переживания человека) роль гуманитарного знания в теории существенного возросла. Синтез архитектурной и гуманитарной наук определяет новое направление в архитектурной деятельности, для которого необходимо создавать фундаментальную базу.

Нельзя не признать, что фундаментальная архитектурная наука лежит в основе не только прикладной архитектурной науки (типологии зданий), но и в основе проектной практики. Востребованность в области фундаментальной составляющей архитектурной науки гуманитарных знаний (специализированных, а не общеобразовательных), с привлечением философии, социологии, психологии, урбанистики и т.п. является признаком современного процесса архитектурной деятельности.

Примечания

1Индекс качества городской среды [Сайт]. – URL: https://индекс-городов.рф/#/

2ДОМ.РФ [Сайт]. – URL: https://дом.рф/

3ООО «КБ Стрелка». 2013–2023 [Сайт]. – URL: https://www.strelka-kb.com/about

Библиография

1. Тарасова, И.В., «Архитектурный процесс» как фундаментальная категория архитектурной науки / И.В. Тарасова, А.В. Швец // Архитектон: известия вузов. – 2023. – №2(82). – URL: http://archvuz.ru/2023_2/3/

2. Холодова, Л.П. Архитектурная наука: о паспортах научной специальности / Л.П. Холодова // Архитектон: известия вузов. – 2023. – №1(81). – URL: http://archvuz.ru/2023_1/31/

3. Холодова, Л.П. О базовых принципах в теории архитектуры / Л.П. Холодова //Архитектура и строительство России. – М.: АСР. – 2021. – №4 (420). – С. 88–89.

4. Холодова, Л.П. Архитектура созерцания / Л.П. Холодова // Архитектон: известия вузов. – 2024. – №1(85). – URL: http://archvuz.ru/2024_1/8/

5. Сенкевич, А.В. «Сетевой человек»: этико-антропологические аспекты коммуникации в современном обществе / А.В. Сенкевич // Вестн. Воронеж. ин-та высоких технологий. – 2017. – № 11(4). URL: https://vestnikvivt.ru/ru/journal/pdf?id=379

6. Беляева, Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия / Е.Л. Беляева. – М.: Стройиздат, 1977. – 58 с.

7. Гуссерль, Э. Идея феноменологии: пять лекций / Э. Гуссерль; пер. с нем. Н.А. Артеменко. – СПб.: Гуманитарная академия, 2008. – 224 с.

8. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти; пер. с франц. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. – СПб.: Ювента, Наука, 1999. – 602 с.

9. Невлютов, М.Р. Феноменологии городского пространства / М.Р. Невлютов // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Тр. МАРХИ: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. 4–8 апреля 2016 г. – М.: МАРХИ, 2016. – C. 400–405.

10. Перес-Гомес, А. Сюрреализм и архитектурная атмосфера / А. Перес-Гомес; пер. А.В. Карлинский // Теория и история архитектуры. Вып. 1: XI Иконниковские чтения: мат-лы науч. конф. – М.; СПб.: Коло, 2020. – C. 280–290.

11. Сартр, Ж.-П. Основная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность / Ж.П. Сартр // Проблемы онтологии в современной буржуазной философии. – Рига, 1988. – C. 318–321.

12. Степанов, А.В. Архитектура и психология: учеб. пособие для вузов / А.В. Степанов, Г.И. Иванова, Н.Н. Нечаев. – М.: Стройиздат, 1993. – 295 с.

13. Хайдеггер, М. Строить, мыслить, обитать / М. Хайдеггер; пер. с нем. С. Ромашко // Проект International. – 2010. – № 20. – C. 174–189.

14. Шпигельберг, Г. Феноменологическое движение: историческое введение / Г. Шпигельберг; пер. с англ. М. Лебедева, О. Никифорова. – М.: Логос, 2002. – 608 с.

15. Полянцева, Е.Р. Архитектурно-планировочные средства обеспечения безопасности гражданских зданий: дис. … канд. архитектуры. 05.23.21. – Екатеринбург, 2016. – 165 с.

16. Цорик, А.В. Исследование статуса понятия «идентичность» в области архитектурной науки / А.В. Цорик // Пространства городской цивилизации: идеи, проблемы, концепции: мат-лы междунар. науч. конф. – Екатеринбург: УрГАХУ, 2017. – С. 310–314.

17. Цорик, А.В. Архитектурно-планировочная идентичность городской среды: дис. … канд. архитектуры. 2.1.11. – Екатеринбург, 2023. – 238 с.

18. Бирюкова, А.А. Теоретическая концепция благоустройства пойменной старопромышленной территории Верх-Исетского завода в Екатеринбурге / А.А. Бирюкова, А.Д. Бурганов, А.В. Цорик // Новые идеи нового века: мат-лы междунар. науч. конф. ФАД ТОГУ. – 2020. – Т. 1. – С. 33–40.

19. Цорик, А.В. Архитектурно-художественная идентичность природных территорий в городской среде / А.В. Цорик // Приволжский научный журнал. – 2021. – №3 (59). – С. 149–154.

20. Цорик, А.В. Теоретическая концепция проекта благоустройства улиц гостевого маршрута в Невьянске / А.В. Цорик // Теория современного города: прошлое, настоящее, будущее: мат-лы Всерос. науч. конф. – 2019. – С. 100–105.

Ссылка для цитирования статьи

Холодова, Л.П., Цорик, А.В.О взаимодействии гуманитарных знаний с архитектурной теорией и практикой / Л.П. Холодова, А.В. Цорик //Архитектон: известия вузов. – 2024. – №4(88). – URL: http://archvuz.ru/2024_4/1/ – doi: https://doi.org/10.47055/19904126_2024_4(88)_1

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная