Архитектон: известия вузов. №4 (60) Декабрь, 2017

Город как экосистема

Гуляев Александр Николаевич

старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии

Институт геофизики УрО РАН,

Россия, Екатеринбург, e-mail: usc_alex@mail.ru

ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УРАЛА

УДК: 550.23

Шифр научной специальности: 26.3:85.11

Аннотация

Ключевые слова: новейший Уральский эпиплатформенный ороген (горный пояс), землетрясения, инженерно-сейсмическая безопасность

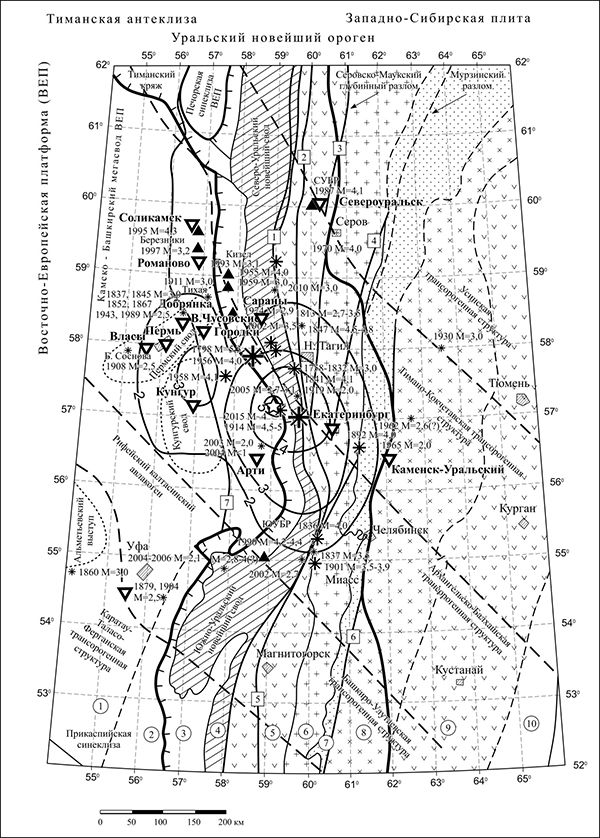

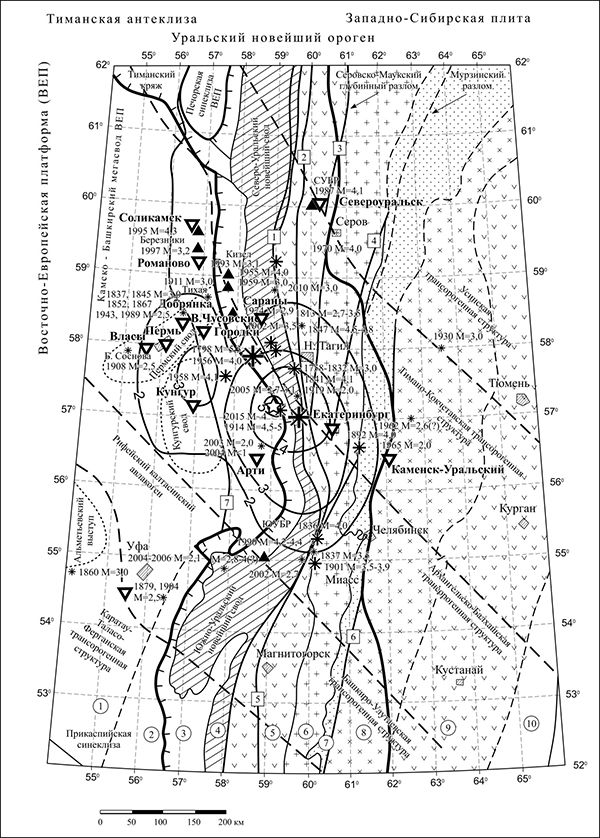

Произошедшее в ночь с 18 на 19 октября 2015 г. (19.10.2015 г. в 02 ч. 44 мин. по местному времени) на Среднем Урале ощутимое землетрясение, магнитуда которого оценивается от 3,5 (Геофизическая обсерватория «Арти» Института геофизики УрО РАН) до 4,7 (Горный институт УрО РАН, Пермь) и силой сотрясения в эпицентре до 4–5 баллов по шкале MSK – 64 [1] (рис. 1), вызвало возобновление интереса к теме сейсмической безопасности Урала. Эпицентр упомянутого ощутимого землетрясения 19.10. 2015 г. располагался в районе пос. Староуткинск Свердловской области на р. Чусовая приблизительно в 40 км к запад-северо-западу от эпицентра самого сильного на Урале Билимбаевского землетрясения 17.08.1914 г., магнитуда которого оценивается в 4,5–5,1 по [2] , а сила сотрясения в эпицентре в 6 баллов по шкале MSK – 64.

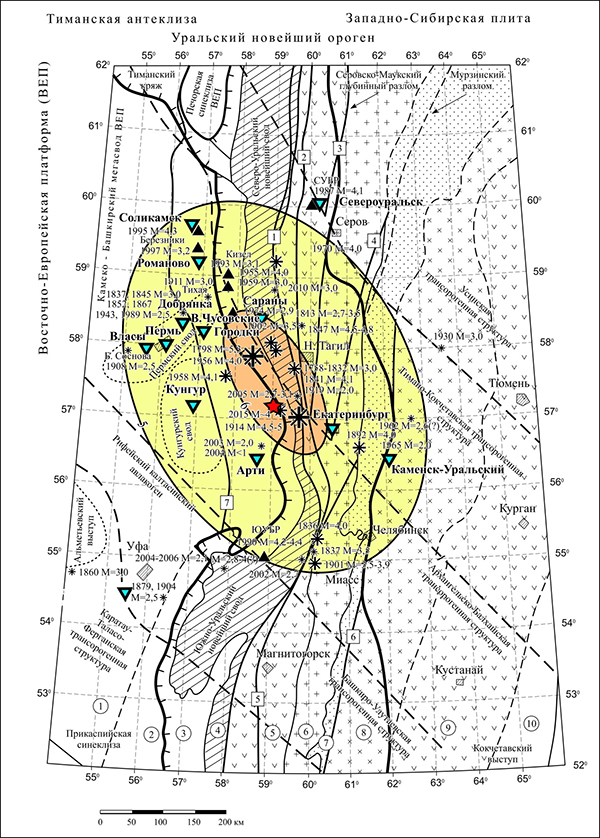

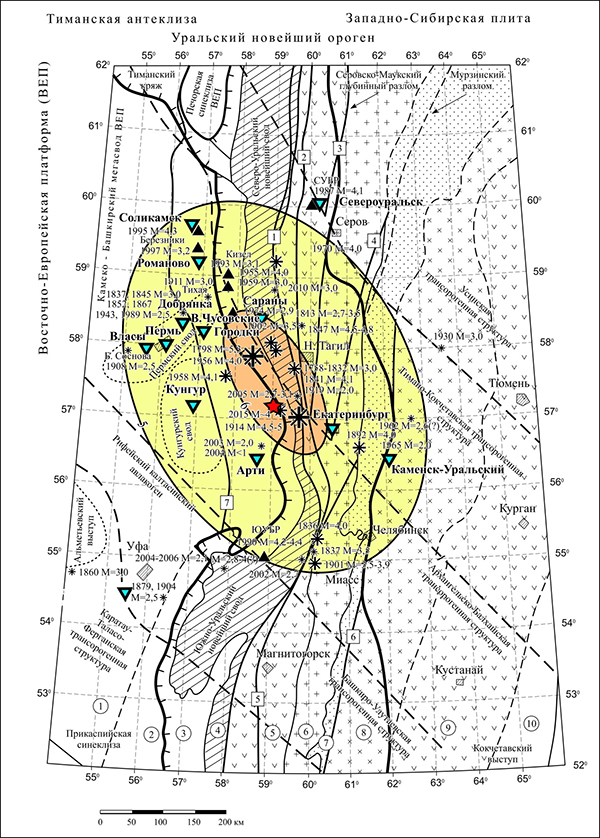

Не исключено, что очаги упомянутых землетрясений приурочены к единой геолого-тектонической структуре земной коры и вызваны общим для Уральского региона геолого-тектоническим процессом, наследуемым с эпохи позднего палеозоя – субширотным сжатием земной коры Урала и, возможно, поддвигом кристаллического фундамента Восточно-Европейской платформы (ВЕП) с запада на восток под Урал. Согласно схеме детального сейсмического районирования центральной части Уральского региона [3] (рис.2) эпицентр землетрясения 19.10.2015 г. располагался в зоне, где возникновение очагов ощутимых землетрясений силой в эпицентрах до 5–6 баллов по шкале MSK – 64 уже отмечалось в прошлом и предполагается их возникновение в будущем. Глубина очага события 19.10.2015 г. оценивается как порядка 10–12 км по [1], что соответствует глубинам развития пород дорифейского кристаллического фундамента, резкая разрушительная деформация которых вызвала данное землетрясение.

Временные интервалы между наиболее сильными уральскими землетрясениями с магнитудой 4,5–5,0 составляет порядка 100–120 лет [4]. Такого же порядка временной интервал между упомянутыми самым сильным на Урале Билимбаевским землетрясением 17.08.1914 г. и Среднеуральским землетрясением 19.10.2015 г. – 101 год. Вероятно, такой отрезок времени необходим для накопления в геолого-тектонических структурах земной коры Урала в результате субширотного сжатия земной коры тектонических напряжений, разряжающихся в виде наиболее сильных для рассматриваемого региона землетрясений с магнитудой порядка 4,5–5,0. Сила сотрясения в эпицентральных зонах таких землетрясений составляет порядка 5,5–6,5 баллов по шкале MSK – 64. В результате землетрясений такой силы, согласно [5], в некоторых зданиях и помещениях могут опрокинуться неустойчивые и незакрепленные предметы, могут произойти обрушения отдельных кусков штукатурки, возникнуть трещины в ненесущих стенах, может возникнуть беспокойство среди людей. Однако в результате землетрясений такой силы серьезных повреждений и разрушений инженерных сооружений не происходит.

Среднеуральское землетрясение 19.10.2015 г. является одним из редко происходящих ощутимых землетрясений Уральского региона силой от 3–4 до 5–6 баллов по шкале MSK – 64, сопровождающих процесс становления новейшего Уральского горного пояса на современном этапе. За период 1877–2017 гг. в пределах Урала и прилегающих районах Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и Западной Сибири отмечено порядка 50 таких событий [6].

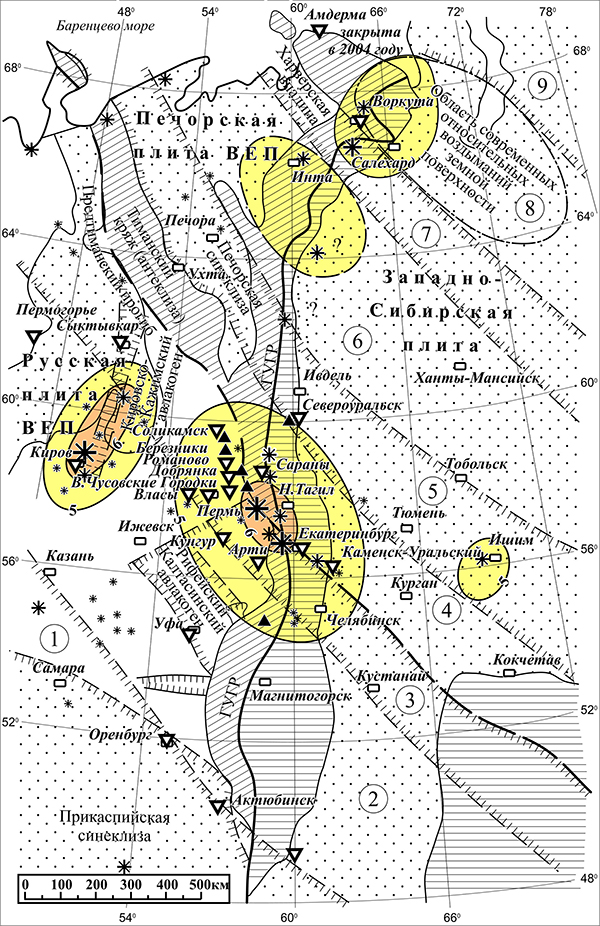

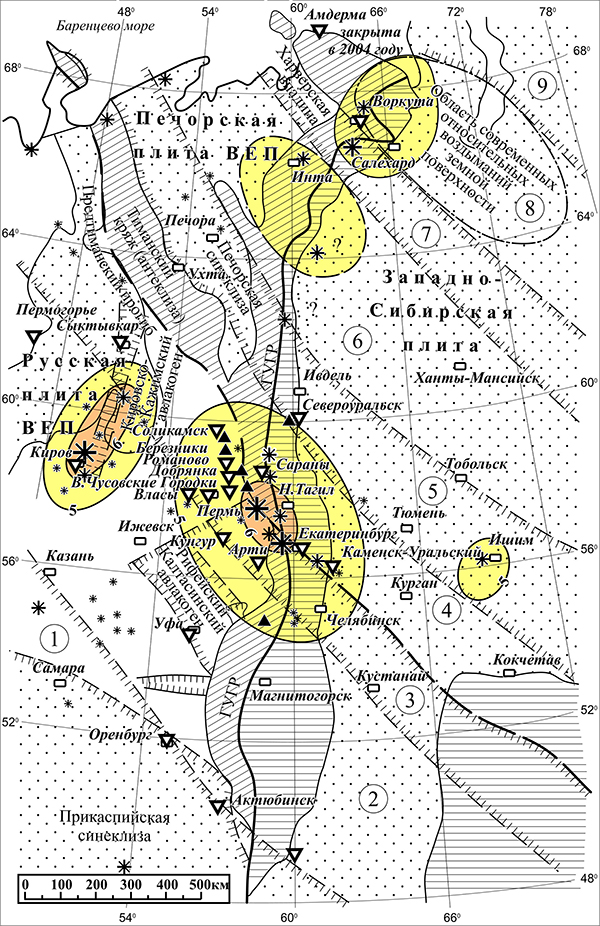

Очаги ощутимых землетрясений рассматриваемого региона локализованы в породах дорифейского фундамента на глубинах от первых километров до 20–25 км [2]. Большая часть эпицентров уральских ощутимых землетрясений сосредоточена в пределах Среднего Урала и прилегающих к нему частях Южного и Северного Урала (рис.1). Эту область, названную в работе [4], Среднеуральским сейсмодоменом, можно рассматривать как область возможного редкого возникновения очагов ощутимых уральских землетрясений в будущем [7]. Кроме этой области, редкое возникновение очагов ощутимых землетрясений в рассматриваемом регионе в будущем возможно в пределах территорий, где в прошлом уже отмечалось это явление: а) в Кировско-Кажимском авлакогене, б) в окрестностях города Ишим Тюменской области, в) в пределах и в районе горного узла Народ-Из на участке сочленения горных хребтов Приполярного и Полярного Урала, г) в пределах и в окрестностях горного узла сочленения Полярного Урала и хребта Пай-Хой (рис.1).

Низкая сейсмическая активность недр Урала и прилегающих к нему частей ВЕП и Западно-Сибирской плиты, по-видимому, обусловлена:

а) низкой тектонической активностью недр рассматриваемого региона в новейшее время и на современном этапе;

б) большой удаленностью Урала от сейсмически активных зон и областей Траснсазиатского пояса новейшего горообразования, в которых отмечается возникновение очагов разрушительных землетрясений.

Низкая тектоническая активность рассматриваемого региона в новейшее время проявляется в небольших амплитудах деформации земной коры региона за последние приблизительно 30 млн. лет. Амплитуды вертикальных деформаций земной коры Урала и прилегающих к нему частей ВЕП и Западно-Сибирской плиты за новейшее время оцениваются как порядка 225–450 м по [8] и от 250–300 м до 500–700 м по [9], что намного ниже (на порядок и более) амплитуд новейших деформаций земной коры эпиплатформенных орогенов сейсмически активного Трансазиатского пояса новейшего горообразования (орогенеза) – Тянь-Шаня, Алтая и Саян, составляющих километры [10].

В перечисленных регионах ощутимые землетрясения происходят чаще, чем на Урале и сила их намного больше силы (интенсивности) уральских природных сейсмических событий. Кроме того, о низкой тектонической активности недр Урала в новейшее время и на современном этапе свидетельствуют редкость возникновения очагов ощутимых землетрясений и отсутствие в пределах него разломов, которые могли бы характеризоваться как активные на современном этапе структуры.

По характеру сейсмичности и амплитудам деформаций земной коры за новейшее время Урал схож с Центральным Казахстаном (Казахским эпипалеозойским щитом), где в области нагорья Казахского мелкосопочника, характеризующегося подобными Уралу амплитудами новейших деформаций земной коры и формами рельефа, отмечаются редко происходящие ощутимые землетрясения силой от 3–4 до 5–6 баллов по шкале MSK – 64 [11].

Большая удаленность Урала и прилегающих к нему территорий ВЕП и Западно-Сибирской плиты от современных сейсмичных регионов – а) Трансазиатского пояса новейшего горообразования, проходящего приблизительно в 2000 км к югу – юго-востоку от Урала, и б) спредингового хребта Гаккеля в Ледовитом океане, проходящего в 1500–2000 км к северу от Урала. Сейсмические колебания от очагов землетрясений, возникающих в упомянутых областях, на Урале практически не ощутимы.

До 1997 г. Урал относился к регионам, в которых при проектировании и строительстве инженерных сооружений не надо было учитывать сейсмичность [12]. Но по результатам Общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР – 97 после Спитакского (1988) и Нефтегорского (1995) разрушительных землетрясений Средний Урал и прилегающие к нему части Южного и Северного Урала были отнесены к потенциально сейсмичным районам [13]. Возникла необходимость детального сейсмического районирования региона и оценки величины расчетной силы сейсмического воздействия на проектируемые и планируемые к строительству объекты. Выполненный в рамках этой работы анализ наблюденной в рассматриваемом регионе сейсмичности за 1788–2017 гг. свидетельствует о низкой сейсмической активности и небольшом сейсмопотенциале недр региона, что подтверждает справедливость отнесения Урала и прилегающих к нему районов ВЕП и Западно-Сибирской плиты к тектонически стабильным и неопасным в инженерно-сейсмическом отношении регионам.

На основании изложенного можно заключить, что применение при проектировании и строительстве на Урале и прилегающих к нему районах ВЕП и Западно-Сибирской плиты инженерных сооружений антисейсмических мероприятий не требуется.

Рис. 1. Схема изосейст ощутимого землетрясения, произошедшего в ночь с 18 на 19.10.2015 г. (19.10.2015 г. в 02 ч.44 мин по местному времени) на Среднем Урале в сопоставлении с сейсмо-тектонической схемой центральной части Уральского региона. Сост. А.Н. Гуляев, компьютерная графика Н.В. Арзамасцевой (Михайловой). Схема изосейст приведена по: Н.С. Гусева. Анализ макросейсмических эффектов землетрясения 18 октября 2015 г. на Среднем Урале // Мат-лы XVII Урал. молодежной науч. школы по геофизике. – Екатеринбург, 2016, С. 74-77.

Цифрами на изосейстах обозначены сила сотрясения в баллах шкалы MSK-64. Пятиконечной звездочкой показан эпицентр землетрясения. Схема наложена на фрагмент тектонической карты Урала, составленной в НПО «Уралгеология» под редакцией И.Д. Соболева в 1983 г.

Рис. 2. Расположение эпицентра ощутимого землетрясения, произошедшего на Среднем Урале в ночь с 18 на 19.10.2015 г.(красная пятиконечная звездочка) на схеме детального сейсмического районирования центральной части Уральского региона. Сост. А.Н. Гуляев, 2014. Компьютерная графика Н.В. Арзамасцевой (Михайловой)

Условные обозначения к рис.1 и 2:

Цифрами в кружках обозначены: 1 – Восточно-Европейская платформа (ВЕП), 2 – Предуральский прогиб, 3 – Западно-Уральская внешняя зона складчатости и надвигов, 4 – Центрально-Уральское поднятие, 5 – Тагило-Магнитогорский прогиб, 6 – Восточно-Уральское поднятие, 7 – Восточно-Уральский прогиб, 8 – Зауральское поднятие, 9 – Тюменско-Кустанайский прогиб, 10 – Тобольско-Кушмурнское поднятие.

Цифрами в прямоугольниках обозначены наиболее крупные разломы: 1 – Главный Уральский, 2 – Турьинский, 3 – Серовско-Маукский, 4 – Мурзинский (Зауральский, Свердловский), 5 – Магнитогорский (Мелентьевско- Илимбаевский), 6 – Челябинский, 7 – Красноуфимский.

Черной сплошной линией показаны контуры «обнаженного» Урала.

Черными звездочками показаны предполагаемые места эпицентров ощутимых природных землетрясений. Размер звездочки пропорционален магнитуде события. Цифрами показаны даты и магнитуды событий.

Пятиугольной красной звездочкой показан эпицентр землетрясения 19.10.2015 г.

Черными треугольниками вершиной вверх показаны места сильных горных ударов и природно-техногенных землетрясений на горнорудных предприятиях.

Голубыми треугольниками вершиной вниз показаны станции сейсмического мониторинга.

Коричневым цветом показана область, в пределах которой величина расчетной силы сейсмического воздействия оценивается на объекты основного (массового) строительства и повышенной ответственности в плане сейсмобезопасности в 6 баллов по шкале MSK-64. Пиковые ускорения движения грунта при этом оцениваются в 50 см/с2 по шкале MSK-64 и в 60 см/с2 по шкале SHA -97;

Желтым цветом показана область, в пределах которой величина расчетной силы сейсмического воздействия оценивается на объекты основного (массового) строительства и повышенной ответственности в плане сейсмобезопасности в 5 баллов по шкале MSK-64. Пиковые ускорения движения грунта при этом оцениваются в 25 см/с2 по шкале MSK-64 и в 28 см/с2 по шкале SHA -97

Рис. 3. Схема детального сейсмического районирования Урала и прилегающих территорий. Сост. А.Н. Гуляев, 2016. Компьютерная графика Н.В. Арзамасцевой (Михайловой)

Условные обозначения к рис.3:

1 – области развития покровов мезозойско-кайнозойских отложений.

2 – участки Русской плиты ВЕП, не перекрытые чехлом мезозойских отложений.

3 – область выходов на дневную поверхность дислоцированных пород палеозойского и допалеозойского возраста Восточно-Европейской платформы (ВЕП).

4 – область выходов на дневную поверхность дислоцированных пород палеозойского и допалеозойского возраста Западно-Сибирской плиты.

5 – рифейские авлакогены в пределах Восточно-Европейской платформы (ВЕП).

6 – предполагаемая по геофизическим данным граница фундамента Русской плиты ВЕП.

7 – Главный Уральский глубинный разлом (ГУГР).

8 – контуры трансорогенных структур в дорифейском фундаменте ВЕП и Западно-Сибирской плиты по геолого-геофизическим данным. Зубцы направлены в сторону предположительно погруженных участков.

9 – предполагаемое положение эпицентров ощутимых природных землетрясений. Самые крупные звездочки соответствуют эпицентрам землетрясений с магнитудой порядка 4,5–5,0, а самые маленькие – эпицентрам с магнитудой порядка 2,0–3,0.

10 – места (эпицентры) сильных горных ударов и природно-техногенных землетрясений на горнорудных предприятиях, ведущих эксплуатацию месторождений посредством подземных горных выработок.

11 – контуры потенциально сейсмичных участков, в пределах которых отмечалось возникновение природных землетрясений силой до 5 до 6 баллов по шкале MSK-64. Цифрой «5» обозначены контуры, где предполагается возможность возникновения сейсмических сотрясений силой до 5 баллов по шкале MSK-64. Цифрой «6» обозначены контуры, где предполагается возможность возникновения сейсмических сотрясений силой до 6 баллов по шкале MSK-64.

12 – станции сейсмического мониторинга

Библиография

1. Гусева, Н.С. Анализ макросейсмических эффектов землетрясения 18 октября 2015 г. на Среднем Урале / Н.С. Гусева // Мат-лы XVII Урал. молодежной науч. школы по геофизике. – Екатеринбург, 2016. – С. 74–77.

2. Степанов, В.В., Годзиковская, А.А., Ломакин, В.С., и др. Землетрясения Урала и сильнейшие землетрясения прилегающих территорий Западной Сибири и Восточно-Европейской платформы / В.В. Степанов, А.А. Годзиковская, В.С. Ломакин. - М.: ЦСГНЭО, 2002. – 135 с.

3. Гуляев, А.Н. Детальное сейсмическое районирование центральной части Уральского региона / А.Н. Гуляев // Горный журнал: известия вузов. – 2015. – № 6. – С. 116–123.

4. Гуляев, А.Н., Осипова, А.Ю. Сейсмичность Среднего Урала и строительство в регионе / А.Н. Гуляев, А.Ю. Осипова //Архитектон: известия вузов. – 2013. – № 42. – C. 213–240.

5. Гуляев, А.Н., Осипова, А.Ю. Сейсмичность и сейсмическое районирование Уральского региона / А.Н. Гуляев, А.Ю. Осипова. – Екатеринбург: УрО РАН, 2001. – 124 с.

6. Землетрясения и сейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы. Кн. I. Землетрясения / Под ред. Н.В.Шарова, А.А. Маловичко, Ю.К. Щукина. – Петрозаводск, 2007. – 380 с.

7. Гуляев, А.Н. Область возможного возникновения очагов ощутимых землетрясений на Среднем Урале / А.Н. Гуляев // Горный журнал: известия вузов. – 2017. – № 6. – С. 109 – 117.

8. Сигов, А.П., Сигов, В.А. Новейшая тектоника Урала. Т. 5 // А.П. Сигов, В.А. Сигов. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1975. – 104 с.

9. Геология СССР. Т. XII. Ч. I. – М.: Недра, 1969. – 302 с.

10. Геология СССР. Т. XXV. Киргизская ССР, геологическое описание. Кн. 2 / Гл. ред. акад. А.В.Сидоренко. – М.: Недра, 1972. – 314 с.

11. Тимуш, А.В. Сейсмотектоника литосферы Казахстана / А.В. Тимуш. – Алматы, 2011. – 590 с.

12. Сейсмическое районирование территории СССР / отв. ред. В.И.Бунэ и Г.П. Горшков. – М.: Наука, 1980. – 306 с.

13. Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации: комплект карт. ОСР-97 масштаб 1:8000 000 / пояснит. зап. и список городов и населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. Гл. ред.: акад. РАН В.Н.Страхов, чл.-корр. АН Республики Узбекистан В.И. Уломов. – М., 1999. – 56 с.

Ссылка для цитирования статьи

Произошедшее в ночь с 18 на 19 октября 2015 г. (19.10.2015 г. в 02 ч. 44 мин. по местному времени) на Среднем Урале ощутимое землетрясение, магнитуда которого оценивается от 3,5 (Геофизическая обсерватория «Арти» Института геофизики УрО РАН) до 4,7 (Горный институт УрО РАН, Пермь) и силой сотрясения в эпицентре до 4–5 баллов по шкале MSK – 64 [1] (рис. 1), вызвало возобновление интереса к теме сейсмической безопасности Урала. Эпицентр упомянутого ощутимого землетрясения 19.10. 2015 г. располагался в районе пос. Староуткинск Свердловской области на р. Чусовая приблизительно в 40 км к запад-северо-западу от эпицентра самого сильного на Урале Билимбаевского землетрясения 17.08.1914 г., магнитуда которого оценивается в 4,5–5,1 по [2] , а сила сотрясения в эпицентре в 6 баллов по шкале MSK – 64.

Не исключено, что очаги упомянутых землетрясений приурочены к единой геолого-тектонической структуре земной коры и вызваны общим для Уральского региона геолого-тектоническим процессом, наследуемым с эпохи позднего палеозоя – субширотным сжатием земной коры Урала и, возможно, поддвигом кристаллического фундамента Восточно-Европейской платформы (ВЕП) с запада на восток под Урал. Согласно схеме детального сейсмического районирования центральной части Уральского региона [3] (рис.2) эпицентр землетрясения 19.10.2015 г. располагался в зоне, где возникновение очагов ощутимых землетрясений силой в эпицентрах до 5–6 баллов по шкале MSK – 64 уже отмечалось в прошлом и предполагается их возникновение в будущем. Глубина очага события 19.10.2015 г. оценивается как порядка 10–12 км по [1], что соответствует глубинам развития пород дорифейского кристаллического фундамента, резкая разрушительная деформация которых вызвала данное землетрясение.

Временные интервалы между наиболее сильными уральскими землетрясениями с магнитудой 4,5–5,0 составляет порядка 100–120 лет [4]. Такого же порядка временной интервал между упомянутыми самым сильным на Урале Билимбаевским землетрясением 17.08.1914 г. и Среднеуральским землетрясением 19.10.2015 г. – 101 год. Вероятно, такой отрезок времени необходим для накопления в геолого-тектонических структурах земной коры Урала в результате субширотного сжатия земной коры тектонических напряжений, разряжающихся в виде наиболее сильных для рассматриваемого региона землетрясений с магнитудой порядка 4,5–5,0. Сила сотрясения в эпицентральных зонах таких землетрясений составляет порядка 5,5–6,5 баллов по шкале MSK – 64. В результате землетрясений такой силы, согласно [5], в некоторых зданиях и помещениях могут опрокинуться неустойчивые и незакрепленные предметы, могут произойти обрушения отдельных кусков штукатурки, возникнуть трещины в ненесущих стенах, может возникнуть беспокойство среди людей. Однако в результате землетрясений такой силы серьезных повреждений и разрушений инженерных сооружений не происходит.

Среднеуральское землетрясение 19.10.2015 г. является одним из редко происходящих ощутимых землетрясений Уральского региона силой от 3–4 до 5–6 баллов по шкале MSK – 64, сопровождающих процесс становления новейшего Уральского горного пояса на современном этапе. За период 1877–2017 гг. в пределах Урала и прилегающих районах Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и Западной Сибири отмечено порядка 50 таких событий [6].

Очаги ощутимых землетрясений рассматриваемого региона локализованы в породах дорифейского фундамента на глубинах от первых километров до 20–25 км [2]. Большая часть эпицентров уральских ощутимых землетрясений сосредоточена в пределах Среднего Урала и прилегающих к нему частях Южного и Северного Урала (рис.1). Эту область, названную в работе [4], Среднеуральским сейсмодоменом, можно рассматривать как область возможного редкого возникновения очагов ощутимых уральских землетрясений в будущем [7]. Кроме этой области, редкое возникновение очагов ощутимых землетрясений в рассматриваемом регионе в будущем возможно в пределах территорий, где в прошлом уже отмечалось это явление: а) в Кировско-Кажимском авлакогене, б) в окрестностях города Ишим Тюменской области, в) в пределах и в районе горного узла Народ-Из на участке сочленения горных хребтов Приполярного и Полярного Урала, г) в пределах и в окрестностях горного узла сочленения Полярного Урала и хребта Пай-Хой (рис.1).

Низкая сейсмическая активность недр Урала и прилегающих к нему частей ВЕП и Западно-Сибирской плиты, по-видимому, обусловлена:

а) низкой тектонической активностью недр рассматриваемого региона в новейшее время и на современном этапе;

б) большой удаленностью Урала от сейсмически активных зон и областей Траснсазиатского пояса новейшего горообразования, в которых отмечается возникновение очагов разрушительных землетрясений.

Низкая тектоническая активность рассматриваемого региона в новейшее время проявляется в небольших амплитудах деформации земной коры региона за последние приблизительно 30 млн. лет. Амплитуды вертикальных деформаций земной коры Урала и прилегающих к нему частей ВЕП и Западно-Сибирской плиты за новейшее время оцениваются как порядка 225–450 м по [8] и от 250–300 м до 500–700 м по [9], что намного ниже (на порядок и более) амплитуд новейших деформаций земной коры эпиплатформенных орогенов сейсмически активного Трансазиатского пояса новейшего горообразования (орогенеза) – Тянь-Шаня, Алтая и Саян, составляющих километры [10].

В перечисленных регионах ощутимые землетрясения происходят чаще, чем на Урале и сила их намного больше силы (интенсивности) уральских природных сейсмических событий. Кроме того, о низкой тектонической активности недр Урала в новейшее время и на современном этапе свидетельствуют редкость возникновения очагов ощутимых землетрясений и отсутствие в пределах него разломов, которые могли бы характеризоваться как активные на современном этапе структуры.

По характеру сейсмичности и амплитудам деформаций земной коры за новейшее время Урал схож с Центральным Казахстаном (Казахским эпипалеозойским щитом), где в области нагорья Казахского мелкосопочника, характеризующегося подобными Уралу амплитудами новейших деформаций земной коры и формами рельефа, отмечаются редко происходящие ощутимые землетрясения силой от 3–4 до 5–6 баллов по шкале MSK – 64 [11].

Большая удаленность Урала и прилегающих к нему территорий ВЕП и Западно-Сибирской плиты от современных сейсмичных регионов – а) Трансазиатского пояса новейшего горообразования, проходящего приблизительно в 2000 км к югу – юго-востоку от Урала, и б) спредингового хребта Гаккеля в Ледовитом океане, проходящего в 1500–2000 км к северу от Урала. Сейсмические колебания от очагов землетрясений, возникающих в упомянутых областях, на Урале практически не ощутимы.

До 1997 г. Урал относился к регионам, в которых при проектировании и строительстве инженерных сооружений не надо было учитывать сейсмичность [12]. Но по результатам Общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР – 97 после Спитакского (1988) и Нефтегорского (1995) разрушительных землетрясений Средний Урал и прилегающие к нему части Южного и Северного Урала были отнесены к потенциально сейсмичным районам [13]. Возникла необходимость детального сейсмического районирования региона и оценки величины расчетной силы сейсмического воздействия на проектируемые и планируемые к строительству объекты. Выполненный в рамках этой работы анализ наблюденной в рассматриваемом регионе сейсмичности за 1788–2017 гг. свидетельствует о низкой сейсмической активности и небольшом сейсмопотенциале недр региона, что подтверждает справедливость отнесения Урала и прилегающих к нему районов ВЕП и Западно-Сибирской плиты к тектонически стабильным и неопасным в инженерно-сейсмическом отношении регионам.

На основании изложенного можно заключить, что применение при проектировании и строительстве на Урале и прилегающих к нему районах ВЕП и Западно-Сибирской плиты инженерных сооружений антисейсмических мероприятий не требуется.

Рис. 1. Схема изосейст ощутимого землетрясения, произошедшего в ночь с 18 на 19.10.2015 г. (19.10.2015 г. в 02 ч.44 мин по местному времени) на Среднем Урале в сопоставлении с сейсмо-тектонической схемой центральной части Уральского региона. Сост. А.Н. Гуляев, компьютерная графика Н.В. Арзамасцевой (Михайловой). Схема изосейст приведена по: Н.С. Гусева. Анализ макросейсмических эффектов землетрясения 18 октября 2015 г. на Среднем Урале // Мат-лы XVII Урал. молодежной науч. школы по геофизике. – Екатеринбург, 2016, С. 74-77.

Цифрами на изосейстах обозначены сила сотрясения в баллах шкалы MSK-64. Пятиконечной звездочкой показан эпицентр землетрясения. Схема наложена на фрагмент тектонической карты Урала, составленной в НПО «Уралгеология» под редакцией И.Д. Соболева в 1983 г.

Рис. 2. Расположение эпицентра ощутимого землетрясения, произошедшего на Среднем Урале в ночь с 18 на 19.10.2015 г.(красная пятиконечная звездочка) на схеме детального сейсмического районирования центральной части Уральского региона. Сост. А.Н. Гуляев, 2014. Компьютерная графика Н.В. Арзамасцевой (Михайловой)

Условные обозначения к рис.1 и 2:

Цифрами в кружках обозначены: 1 – Восточно-Европейская платформа (ВЕП), 2 – Предуральский прогиб, 3 – Западно-Уральская внешняя зона складчатости и надвигов, 4 – Центрально-Уральское поднятие, 5 – Тагило-Магнитогорский прогиб, 6 – Восточно-Уральское поднятие, 7 – Восточно-Уральский прогиб, 8 – Зауральское поднятие, 9 – Тюменско-Кустанайский прогиб, 10 – Тобольско-Кушмурнское поднятие.

Цифрами в прямоугольниках обозначены наиболее крупные разломы: 1 – Главный Уральский, 2 – Турьинский, 3 – Серовско-Маукский, 4 – Мурзинский (Зауральский, Свердловский), 5 – Магнитогорский (Мелентьевско- Илимбаевский), 6 – Челябинский, 7 – Красноуфимский.

Черной сплошной линией показаны контуры «обнаженного» Урала.

Черными звездочками показаны предполагаемые места эпицентров ощутимых природных землетрясений. Размер звездочки пропорционален магнитуде события. Цифрами показаны даты и магнитуды событий.

Пятиугольной красной звездочкой показан эпицентр землетрясения 19.10.2015 г.

Черными треугольниками вершиной вверх показаны места сильных горных ударов и природно-техногенных землетрясений на горнорудных предприятиях.

Голубыми треугольниками вершиной вниз показаны станции сейсмического мониторинга.

Коричневым цветом показана область, в пределах которой величина расчетной силы сейсмического воздействия оценивается на объекты основного (массового) строительства и повышенной ответственности в плане сейсмобезопасности в 6 баллов по шкале MSK-64. Пиковые ускорения движения грунта при этом оцениваются в 50 см/с2 по шкале MSK-64 и в 60 см/с2 по шкале SHA -97;

Желтым цветом показана область, в пределах которой величина расчетной силы сейсмического воздействия оценивается на объекты основного (массового) строительства и повышенной ответственности в плане сейсмобезопасности в 5 баллов по шкале MSK-64. Пиковые ускорения движения грунта при этом оцениваются в 25 см/с2 по шкале MSK-64 и в 28 см/с2 по шкале SHA -97

Рис. 3. Схема детального сейсмического районирования Урала и прилегающих территорий. Сост. А.Н. Гуляев, 2016. Компьютерная графика Н.В. Арзамасцевой (Михайловой)

Условные обозначения к рис.3:

1 – области развития покровов мезозойско-кайнозойских отложений.

2 – участки Русской плиты ВЕП, не перекрытые чехлом мезозойских отложений.

3 – область выходов на дневную поверхность дислоцированных пород палеозойского и допалеозойского возраста Восточно-Европейской платформы (ВЕП).

4 – область выходов на дневную поверхность дислоцированных пород палеозойского и допалеозойского возраста Западно-Сибирской плиты.

5 – рифейские авлакогены в пределах Восточно-Европейской платформы (ВЕП).

6 – предполагаемая по геофизическим данным граница фундамента Русской плиты ВЕП.

7 – Главный Уральский глубинный разлом (ГУГР).

8 – контуры трансорогенных структур в дорифейском фундаменте ВЕП и Западно-Сибирской плиты по геолого-геофизическим данным. Зубцы направлены в сторону предположительно погруженных участков.

9 – предполагаемое положение эпицентров ощутимых природных землетрясений. Самые крупные звездочки соответствуют эпицентрам землетрясений с магнитудой порядка 4,5–5,0, а самые маленькие – эпицентрам с магнитудой порядка 2,0–3,0.

10 – места (эпицентры) сильных горных ударов и природно-техногенных землетрясений на горнорудных предприятиях, ведущих эксплуатацию месторождений посредством подземных горных выработок.

11 – контуры потенциально сейсмичных участков, в пределах которых отмечалось возникновение природных землетрясений силой до 5 до 6 баллов по шкале MSK-64. Цифрой «5» обозначены контуры, где предполагается возможность возникновения сейсмических сотрясений силой до 5 баллов по шкале MSK-64. Цифрой «6» обозначены контуры, где предполагается возможность возникновения сейсмических сотрясений силой до 6 баллов по шкале MSK-64.

12 – станции сейсмического мониторинга

1. Гусева, Н.С. Анализ макросейсмических эффектов землетрясения 18 октября 2015 г. на Среднем Урале / Н.С. Гусева // Мат-лы XVII Урал. молодежной науч. школы по геофизике. – Екатеринбург, 2016. – С. 74–77.

2. Степанов, В.В., Годзиковская, А.А., Ломакин, В.С., и др. Землетрясения Урала и сильнейшие землетрясения прилегающих территорий Западной Сибири и Восточно-Европейской платформы / В.В. Степанов, А.А. Годзиковская, В.С. Ломакин. - М.: ЦСГНЭО, 2002. – 135 с.

3. Гуляев, А.Н. Детальное сейсмическое районирование центральной части Уральского региона / А.Н. Гуляев // Горный журнал: известия вузов. – 2015. – № 6. – С. 116–123.

4. Гуляев, А.Н., Осипова, А.Ю. Сейсмичность Среднего Урала и строительство в регионе / А.Н. Гуляев, А.Ю. Осипова //Архитектон: известия вузов. – 2013. – № 42. – C. 213–240.

5. Гуляев, А.Н., Осипова, А.Ю. Сейсмичность и сейсмическое районирование Уральского региона / А.Н. Гуляев, А.Ю. Осипова. – Екатеринбург: УрО РАН, 2001. – 124 с.

6. Землетрясения и сейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы. Кн. I. Землетрясения / Под ред. Н.В.Шарова, А.А. Маловичко, Ю.К. Щукина. – Петрозаводск, 2007. – 380 с.

7. Гуляев, А.Н. Область возможного возникновения очагов ощутимых землетрясений на Среднем Урале / А.Н. Гуляев // Горный журнал: известия вузов. – 2017. – № 6. – С. 109 – 117.

8. Сигов, А.П., Сигов, В.А. Новейшая тектоника Урала. Т. 5 // А.П. Сигов, В.А. Сигов. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1975. – 104 с.

9. Геология СССР. Т. XII. Ч. I. – М.: Недра, 1969. – 302 с.

10. Геология СССР. Т. XXV. Киргизская ССР, геологическое описание. Кн. 2 / Гл. ред. акад. А.В.Сидоренко. – М.: Недра, 1972. – 314 с.

11. Тимуш, А.В. Сейсмотектоника литосферы Казахстана / А.В. Тимуш. – Алматы, 2011. – 590 с.

12. Сейсмическое районирование территории СССР / отв. ред. В.И.Бунэ и Г.П. Горшков. – М.: Наука, 1980. – 306 с.

13. Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации: комплект карт. ОСР-97 масштаб 1:8000 000 / пояснит. зап. и список городов и населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. Гл. ред.: акад. РАН В.Н.Страхов, чл.-корр. АН Республики Узбекистан В.И. Уломов. – М., 1999. – 56 с.

Ссылка для цитирования статьи

Гуляев А.Н. ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УРАЛА [Электронный ресурс] / А.Н. Гуляев //Архитектон: известия вузов. – 2017. – №4(60). – URL: http://archvuz.ru/2017_4/18

©

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная