Архитектон: известия вузов. №3 (71) Сентябрь, 2020

История архитектуры

Березкин Сергей Александрович

аспирант.

Научный руководитель: доктор архитектуры, доцент Е. Р. Возняк.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,

Россия, Санкт-Петербург, e-mail: berezkin.s.official@gmail.com

АНСАМБЛЬ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПРИ СУДОВЕРФИ ИМ. С. М. КИРОВА В АСТРАХАНИ (1933-1937)

УДК: 72.036

DOI: 10.47055/1990-4126-2020-3(71)-8

Аннотация

Ключевые слова: постконструктивизм, советский неоклассицизм 1930-х гг., судоверфь им. С. М. Кирова в Астрахани, архитектурное наследие Астрахани, Н. Н. Миловидов

Архитектурное наследие 1930-х гг. в СССР продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых и неоднозначных явлений в истории отечественного зодчества [1–6]. Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. определило государственную политику, в том числе, и в сфере архитектуры – завершение экспериментальной деятельности различных групп эпохи авангарда (конструктивистов, функционалистов, рационалистов и др.), создание Союза Советских архитекторов и вектор развития к «освоению классического наследия». Это время стало возможностью для реализации творческого потенциала приверженцев неоклассического подхода к формообразованию (с учетом объемно-планировочных, конструктивных и пластических достижений 1920-х гг.). Особое место заняли выпускники петербургских архитектурных школ. Слова известного архитектора И. А. Фомина стали квинтэссенцией происходящих изменений в профессиональном сообществе тех лет: «Включив в работу установки и достижения современной нам архитектуры, мы легко сможем, принявши классику как сырой материал, смелой и твердой рукой переработать ее в некий совершенно новый, созвучный нашей эпохе стиль» [цит. по: 7, с. 138].

Особую актуальность приобретает исследование региональной архитектуры 1930-х годов в бывших губернских городах. Вдали от активных дебатов авангардных сообществ продолжали работать архитекторы-художники, гражданские инженеры и техники, пережившие революционные события и «чистки буржуазных элементов». Так в Астрахани в 1920–1930-е гг. главным мастером с богатым практическим опытом был выпускник Института гражданских инженеров, бывший городской архитектор Николай Николаевич Миловидов (1877–1938). В 1920–1921 гг. он руководил архитектурной мастерской при Астраханских свободных государственных художественных мастерских [8, с. 348–351], с 1930 г. был назначен начальником проектного бюро при Астраханском институте рыбного хозяйства и промышленности (АСТРЫБВТУЗ) [9, с. 193], а позднее стал заведующим Архитектурно-планировочной мастерской при Астраханском Горсовете.

В конце 1920-х – 1930-х гг. значимым направлением в работе мастерской стало градостроительное проектирование застройки рабочих поселков при крупных промышленных предприятиях, а также разработка проектов жилых и общественных зданий. Новое строительство и решение жилищного кризиса концентрировалось около конкретного производства, промышленный комплекс становился районообразующим центром прилегающей территории. После успехов индустриализации на рубеже десятилетий появились материальные и финансовые возможности для обеспечения рабочих комфортным жильем и основными объектами социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). В настоящий момент точно известно, что сотрудники мастерской под руководством Н.Н. Миловидова создавали проекты застройки кварталов рабочих поселков при судоремонтном комбинате имени III Интернационала (проект техника-сметчика Н.Б. Бочковского) и судоремонтном заводе им. Ленина (проект техника-проектировщика М.В. Кошелевой).

Жилищное строительство велось и при судоверфи им. С.М. Кирова. В конце 1920-х гг. на берегу Прямой Болды началось создание промышленных комплексов: судоремонтного завода им. Ф. Энгельса (на базе мастерских купцов Сапожниковых с 1925 г.) и судостроительной верфи им. С.М. Кирова (на базе мастерских фирмы «И.В. Беззубиков» с 1929 г.). Реконструкция завершилась в 1934 году, а уже в 1937 г. оба предприятия вместе с заводом «Рыбсудомотор» были объединены под общим названием «Судоверфь имени С.М. Кирова» [10, с. 176–179]. Но до объединения каждый из заводов занимался расселением своих рабочих. В основном население района проживало в бывших домах казаков Казачебугровской станицы (в западной части современного жилого района); восточная территория, где находилась первая судоверфь им. Кирова, была свободна от застройки. Из-за удаленности жилья от места приложения труда возникла необходимость строительства первого ансамбля зданий для рабочих по ул. Орской (совр. ул. Космонавта В. Комарова).

В данный ансамбль входят три кирпичных жилых дома, расположенных по: ул. Космонавта В. Комарова, д. 65, 65а, ул. Украинская, д. 18, а также общественное здание по ул. Космонавта В. Комарова, 63а, в котором размещается МДОУ «Детский сад №4» (рис. 1). Впервые атрибуцию этого ансамбля провел автор статьи [11, с. 588], определив авторство Н.Н. Миловидова на основе сравнительного анализа с другим жилым домом архитектора (1928–1930 гг., г. Астрахань, ул. Шелгунова, 9; при участии техника А.В. Николаева). В данной статье обращено внимание на два 3-этажных жилых дома и здание детского сада.

Рис.1. Ансамбль зданий рабочего поселка при судоверфи им. С.М. Кирова

в Астрахани по проекту Н.Н. Миловидова (ситуационная схема)

Долгое время было мало известно об истории зданий, и лишь после того, как Варвара Николаевна Миловидова передала астраханскому краеведу А.С. Маркову материалы из личного архива отца [9, с. 186], стали открываться не известные ранее подробности. Так, снимки процесса возведения жилых домов не только дают точную датировку, но и являются образцом архитектурной фотофиксации 1930-х гг., что свидетельствует в пользу авторства Николая Николаевича.

Первым начали строить дом, расположенный ближе всего к промышленной зоне (ул. Украинская, 18), начиная с весны 1933 г. К концу этого года работы в основном объеме были закончены (рис. 2). Трехэтажное кирпичное здание имеет в плане прямоугольную форму с большими ризалитами на юг. Сложный контур с многочисленными изломами обеспечивал лучшую инсоляцию помещений с южной стороны. Небольшие узкие окна были предусмотрены для освещения туалетных комнат, что позволяло экономить электроэнергию. Квартиры перового этажа имели два входа – из подъезда и собственный с южной стороны. В каждом подъезде на этаже находятся три квартиры с двумя комнатами, кухней и туалетом (рис. 3). Главный фасад выделяют два широких выступа с треугольным завершением, которые подчеркивают оси подъездов с вертикальным остеклением лестничных клеток (рис. 4). С двух сторон от лестничного остекления в небольшой впадине помещены окна второго и третьего этажей. Над окнами на уровне венчающего карниза расположены небольшие прямоугольные впадины. В центральной и боковых частях фасада доминирующими элементами являются балконы. По выступающему цоколю имеется ряд окон в подвальные помещения.

Рис.2. Северный (главный) фасад дома. 1933. Фото Н.Н. Миловидова. Из собрания С.Ю. Степанова

Рис.3. План первого этажа жилого дома на ул. Украинской, 18.

Чертеж С.А. Березкина на основе материалов технического паспорта здания

Рис. 4. Главный фасад жилого дома на ул. Украинской, 18.

Чертеж С.А. Березкина на основе натурных изысканий

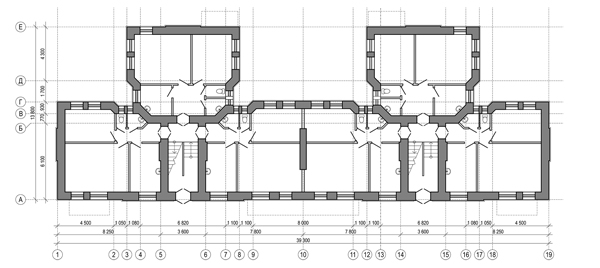

Строительство кирпичного жилого здания, расположенного на ул. Космонавта В. Комарова, 65а, началось летом 1933 г. и было завершено к 1934 г. (рис. 5). В объемно-планировочном отношении дом секционного типа с двумя подъездами имеет прямоугольную форму с крупными прямоугольными ризалитами, выступающими на юг. В каждой секции на этаже расположено три квартиры с кухней, жилыми комнатами (в двух – 2, в одной – 3) и санузлом (рис. 6). Первоначально отопление было печное, о чем свидетельствуют выходящие выше уровня карниза кирпичные трубы. После проведения центрального отопления, многие печи демонтировали.

Рис. 5. Строительство жилого дома. 1933. Фото Н.Н. Миловидова. Из собрания С.Ю. Степанова

Рис. 6. План первого этажа жилого дома на ул. Космонавта В. Комарова, 65а.

Чертеж С.А. Березкина на основе материалов технического паспорта здания

Главный фасад, ориентированный на север и выходящий в сторону дворовой территории, акцентирован двумя выступами лестничных объемов с вертикальным остеклением и завершающим круглым окном, где переплеты оформлены в виде пятиконечной звезды (рис. 7). Венчают выступы ступенчатые аттики, а верхняя часть кирпичной стены в уровне круглого окна подчеркнута ромбовидными впадинами. С двух стороны фасад фланкируют пилястры на всю высоту здания. Далее в сторону лестничной клетки идет ряд оконных проемов в три оси. Центральную часть фасада в шесть осей выделяют балконы на уровне второго и третьего этажей. Цоколь имеет небольшой выступ и оконные проемы в подвальные помещения.

Рис. 7. Главный фасад жилого дома на ул. Космонавта В. Комарова, 65а.

Чертеж С.А. Березкина на основе натурных изысканий

Общее стилистическое решение первых жилых домов тяготеет к конструктивизму: максимальная рациональность планировки, обеспечение санитарно-гигиенических условий проживания и лаконичное оформление фасада. Оба здания имеют симметричный план с выделением лестничной клетки со стороны главного фасада. Все функциональные элементы (такие как дымоходные трубы) обыграны для эффектного объемно-пространственного образа здания. В качестве фундамента был использован бутовый камень. Несущими конструктивными элементами являются продольные внешние стены, ядрами жесткости выступают стены лестничных клеток. Перекрытия – по деревянным балкам, крыша – скатанная с деревянной стропильной системой. Внутренние лестницы – деревянные с оригинальным профилем перил.

Интересная особенность состоит в том, что деревянные короба и оконные рамы монтировали уже в готовом виде для ускорения процесса строительства. Рисунок переплетов оконных рам в двух домах отличается. В первом доме (ул. Украинская, 18), где фрамуга разделена на две части, окно больше приближено к типовым решениям (стандарт оконных переплетов серии № 2-06) [12] с изменением пропорций. Во втором доме пропорции еще больше изменяются к увеличению высоты фрамуги и её разделению на три части, что приближает расстекловку к виду классического окна прошлых эпох (рис. 8).

Рис. 8. Сравнительный анализ рисунка переплетов оконных рам:

а) стандартное окно серии №2-06 (1929);

б) окно жилого дома на ул. Украинской, 18 (1933–1934);

в) окно жилого дома ул. Космонавта В. Комарова, 65а (1933–1934)

По сохранившимся воспоминаниям жителей послевоенного времени известно, что квартиры были коммунального типа, в каждой комнате проживала одна семья. В основном здесь жили руководящие кадры судоверфи и инженерно-технические работники. Долгое время в домах не функционировало водоснабжение и водоотведение, поэтому для бытовых нужд носили воду с колонки, а во дворе для слива нечистот соорудили выгребную яму.

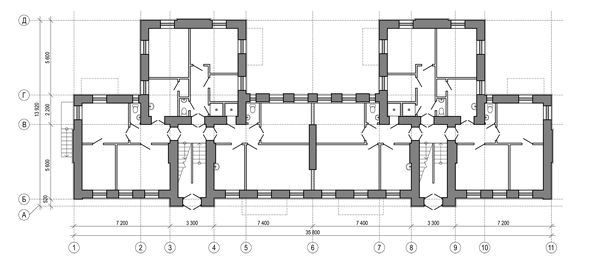

В едином ансамбле было запроектировано и здание детского сада № 4 для «детей рабочих и служащих судоверфи им. Кирова» [13, с. 394]. Построено оно было в 1937 г. в стиле советской неоклассики, которая выражалась в сочетании общего рационального планировочного решения с формами и деталями неоклассицизма. К историческому двухэтажному объему в 1950–1960-е гг. с северной стороны были добавлены две кирпичные пристройки с сохранением уровня венчающего карниза и ряда сухариков. Первоначально (до устройства центрального отопления) функционировали печи, поэтому на прилегающей территории располагался дровяной сарай, а также деревянные сооружения для летнего душа и ретирадника.

Главный симметричный фасад обращен на юг (рис. 9). Центральную ось подчеркивает сильно выступающий входной тамбур с двумя входами, абрис которых переходит в полуциркульные впадины. С двух сторон углы оформлены столбами из рустов, а венчает этот объем профилированный карниз классической формы. По обе стороны от тамбура идут ряды оконных поемов в шесть осей. Симметрию подчеркивают две пилястры на уровне первого этажа. Справа от главного входа расположена дополнительная входная дверь. Плоскость стены перового этажа оштукатурена и окрашена, на уровне второго этажа сохранена фактура кирпичной стены. Между этажами проходит профилированный карниз. Под каждым оконным проемом для водоотлива предусмотрен прямоугольный выступ. Над окнами второго этажа расположены прямоугольные впадины. Венчающий карниз сложного профиля подчеркивает горизонтальный ряд сухариков. С двух сторон фасад фланкируют глухие ризалиты, которые декорированы имитацией классической арки: в небольшой нише две пилястры завершаются полуциркульным архивольтом с замковым камнем.

Верхнее завершение стены оформлено в виде парапетных кирпичных столбиков, между которыми установлены металлические кованые решетки. Предположительно, рисунок этих решеток был подражанием ограждения балкона доходного дома купца И. И. Губина на Пароходной улице (совр. ул. Адмиралтейская, 32). Отметим, что семья Миловидовых проживала с 1910 г. до революции в другом доме И. Губина на углу Тевяшевской и 3-й Поперечно-Волжской улиц (совр. ул. М. Максаковой, 29 / ул. Анри Барбюса, 11), где был подобный металлический декор.

Рис. 9. Главный фасад здания детского сада на ул. Космонавта В. Комарова, 63а.

Чертеж С.А. Березкина на основе натурных изысканий

Рис.10. План первого этажа здания детского сада на ул. Космонавта В. Комарова, 63а.

Чертеж С.А. Березкина на основе материалов технического паспорта здания

Благодаря тому, что в здании детского сада не было капитальных перестроек внутренних помещений, сохранились аутентичные интерьеры 1930-х гг. Главными конструктивными и функциональными элементами являются две лестницы с коваными ограждениями и деревянными перилами особого профиля, которые можно увидеть и в рассмотренных выше жилых домах. Сами ступени сделаны из бетона с добавлением мраморной крошки. Угол ступеней имеет форму астрагала, что было характерно для классических архитектурных форм. Для напольного покрытия использовали не только бетонную стяжку с мраморной крошкой и фрагментами мраморных плит, но и бетонную плитку двух типов геометрического орнамента. Кроме того, до нашего времени сохранились в первоначальном виде: лепное оформление перехода от стены к потолку и несущих балок перекрытия, деревянные межкомнатные двери, две наружные двери с характерными ручками 1930-х гг. и большая часть оконных рам с оригинальной фурнитурой. Все эти детали представляют собой ценные архитектурные элементы и должны быть сохранены (рис. 11).

Рис.11. Ценные архитектурные элементы здания детского сада:

а) лестница; б) фрагмент ограждения лестничного марша; в) виды бетонной напольной плитки;

г) коридор первого этажа с лепным декором; д) вид на лестницу с межэтажной площадки;

е) исторические двери тамбура; ж) дверная ручка; и) оконная ручка);

к) дополнительная дверь со стороны главного фасада

Таким образом, ансамбль зданий 1930-х гг. в рабочем поселке при судоверфи им. С. М. Кирова обладает архитектурно-градостроительной ценностью и представляет собой пример переходного периода от конструктивизма к советскому неоклассицизму. В творчестве астраханского архитектора Н.Н. Миловидова он является последним произведением (при участии архитектора А. В. Николаева). С позиции исторической значимости эти здания – материальное свидетельство становления одного из важнейших судостроительных предприятий СССР и достижений в жилищном строительстве первых советских пятилеток.

Рекомендуется включить данный ансамбль в государственный реестр объектов культурного наследия под наименованием «Ансамбль рабочего поселка при судоверфи им. С. М. Кирова 1933–1937 гг. арх. Н. Н. Миловидов» с категорией регионального историко-культурного значения.

Библиография

1. Хан-Магомедов, С.О. Архитектура советского авангарда: В 2 кн.: Кн. 1: Проблемы формообразования. Мастера и течения / С.О.Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 1996. – 709 с.

2. Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления / Сост. и отв. ред. Ю.Л. Косенкова. – М.: КомКнига, 2010. – 496 с.

3. Искандаров, М.М., Михайлов, А.Ю. Советский неоклассицизм 1930–1950-х гг.: проблема трансформации традиции российской классической архитектуры XVIII–ХХ веков / М.М. Искандаров, А.Ю. Михайлов // Изв. КГАСУ. – 2012.– №4. – С. 34–39.

4. Селиванова, А.Н. Постконструктивизм. Власть и архитектура в 1930-е годы в СССР / А.Н. Селиванова. – М.: БуксМАрт, 2019. – 320 с.

5. Бархин, А. Ар-деко и стилевой параллелизм в архитектуре 1930-х / А. Бархин // Проект Байкал. – 2019. – № 62. – С. 102–107.

6. Мжельский, В.М. К вопросу об изменениях в стилистике советской архитектуры 1930-х годов / В.М. Мжельский // Вестн. Томск. гос. арх.-строит. ун-та. – 2019. – Т. 21. – № 4. – С. 125–137.

7. Лисовский, В.Г. И.А. Фомин / В.Г. Лисовский. – Л.: Лениздат, 1979. – 159 с.

8. Малясова, Г.В. Астраханские свободные художественные мастерские: новые материалы к истории архитектурно-художественного образования в послереволюционной России / Г.В. Малясова // Искусство и художественное образование в константе межкультурного взаимодействия: мат-лы VI Междунар. науч.-практ. конф. – Казань, 2017.

9. Марков, А.С. Сквозь времена и годы : Исторические очерки / А.С. Марков. – Астрахань : Волга, 2003. – 285 с.

10. Березкин, С.А., Цитман, Т.О. Перспективы комплексного развития района судоверфи им. С.М. Кирова / С.А. Березкин, Т.О. Цитман // Инновационное развитие регионов: потенциал науки и современного образования : мат-лы Национальной науч.-практ. конф. (9 февраля 2018 г.). – Астрахань: АГАСУ, 2018. – 292 с.

11. Березкин, С.А. Архитектурный облик микрорайона «Казачий»: застывшие следы истории / С.А. Березкин // Астраханские краеведческие чтения: сб. ст. – Астрахань: Изд-во Сорокин Роман Васильевич, 2013. – Вып. V. – 700 с.

12. Стандарты дверей и оконных переплетов для жилстроительства. – М.: Техника управления, 1929.

13. Астрахань: Справочная книга. – Сталинград : Обл. кн. изд-во, 1937. – 424 с.

Ссылка для цитирования статьи

Березкин С.А. АНСАМБЛЬ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПРИ СУДОВЕРФИ ИМ. С. М. КИРОВА В АСТРАХАНИ (1933-1937) [Электронный ресурс] / С.А. Березкин // Архитектон: известия вузов. – 2020. – №3(71). – URL: http://archvuz.ru/2020_3/8/ – doi: 10.47055/1990-4126-2020-3(71)-8

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная