Architecton: Proceedings of Higher Education №1 (61) March, 2018

Theory of architecture

Astanin Dmitry M.

Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning.

Vologda State University;

Senior instructor, Department of Agricultural Construction and Real Estate Expertise.

Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy;

Director-General of ООО «Rustal. North-West», ООО «Rustal. Eastern Siberia»

Russia, Moscow, e-mail: montenegro.astanin@mail.ru

TYPOLOGY OF FUNCTIONAL ZONING OF NATIONAL AND NATURAL PARKS

УДК: 711.1

Шифр научной специальности: 85.118

Abstract

Keywords: single-core concentric type, single-core linear type, multi-core linear-nodal type, disperse multi-core functional zoning of natural reserves, models of ecological tourism

Введение в проблему исследования.

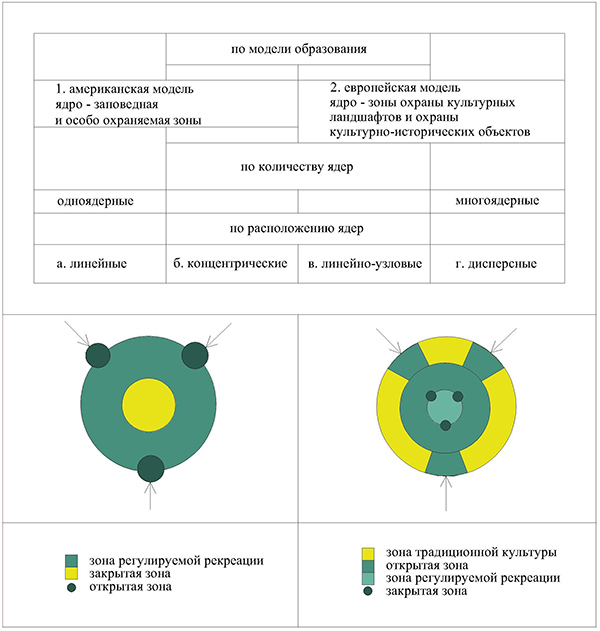

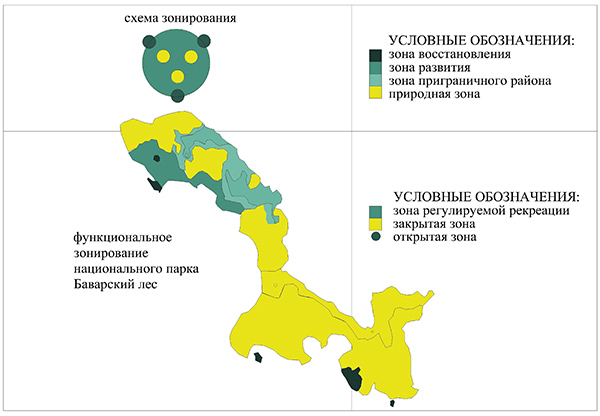

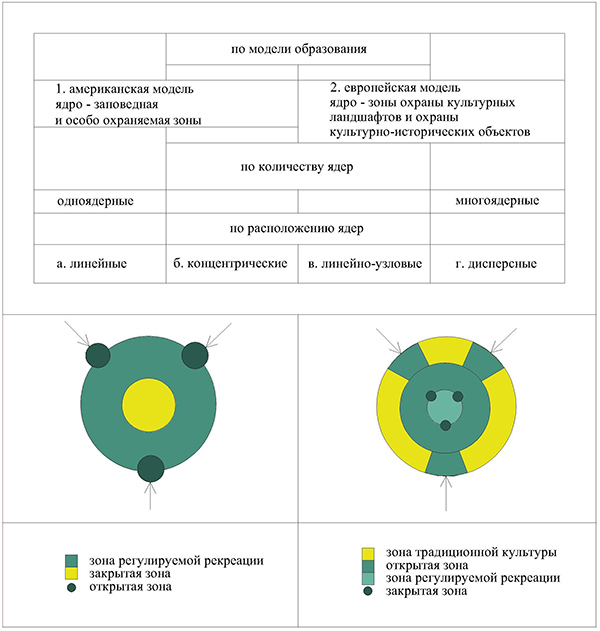

Планировочные модели зонирования национальных парков по А. Меллума могут быть двух типов: концентрическое и свободное. При концентрическом типе зонирования в центре располагается зона с наиболее строгим режимом охраны. Свободное зонирование имеет мозаичный рисунок [2].

В работах В. П. Чижовой [1, 3, 7, 8, 9, 10] говорится, что все многообразие функциональных зон по расположению их внутри границ парка может быть сведено к трем типам:

Первый тип – концентрический, когда заповедное ядро парка занимает один компактный участок, расположенный в центральной части. От центра к периферии в виде концентрических полос располагаются другие функциональные зоны по мере уменьшения строгости режима и увеличения антропогенной, в основном рекреационной, нагрузки (национальный парк «Лосиный Остров»[20]).

Второй тип – линейный. Характерен для парков, территория которых вытянута вдоль побережья моря или большой реки. Ближайшей к берегу является рекреационная зона, а заповедная удалена от берега (Сочинский национальный парк [16]).

Третий тип – полицентрический. Обычно расположен в районах старого освоения и не имеет значительных по размеру цельных массивов природных ландшафтов (национальный парк «Самарская Лука» [22]).

Подобное деление имело место быть, когда организация национальных парков России проходила по американской модели [5] – выделялись уникальные нетронутые антропогенным воздействием природные территории. В этом случае центральное место занимало заповедное ядро и к границам парка уменьшалась строгость режима охраны.

С образованием национальных парков, где важно сохранение культурных ландшафтов, назрела необходимость типологического деления функционального зонирования по модели образования ООПТ. В этом случае ядром национального парка являются культурные и подвергнувшиеся антропогенному воздействию ландшафты, т. е. зоны охраны культурно-исторических объектов и зоны охраны культурных ландшафтов. Окружают ядро рекреационные зоны, а на границах национального парка – заповедная и особо охраняемая зона.

Признаки европейской модели образования национальных парков [6]:

• расположение на староосвоенных землях в окружении относительно нетронутых природных комплексов;

• богатство и разнообразие сложившихся культурных ландшафтов, в которых природные и культурные компоненты составляют одно целое;

• насыщенность объектами историко-культурного наследия, тесная связь их с историей и эволюцией природных комплексов;

• живая традиционная культура, которая воспроизводится и хранится местным населением. Это включает и традиционное природопользование, которое является примером неистощительного отношения к окружающей среде, отказ от которого ведет к деградации ландшафта, и традиции обустройства жизненного пространства, его сакрализация;

• экологичность верований местного населения (наличие «священных мест», запретов).

При создании национального парка по европейской модели [6] должны присутствовать три важнейших составляющих: историко-культурное и духовное наследие, нетронутый ландшафт и живая традиционная культура.

Обе модели предполагают и различные планировочные организации территории. Если для американской модели [5] национального парка характерно расположение планировочных центров на периферии, то по европейской модели [6] планировочная структура опирается на исторически сложившуюся систему расселения с учетом исторически сложившейся системы заповедных и священных мест.

Как и парки, созданные по американской модели [5], они могут быть одно- и многоядерными. Одноядерные – это линейные и концентрические. При концентрическом типе ядро парка занимает один компактный участок.

Рис. 1. Типология функционального зонирования ООПТ

Методология

1. Одноядерный концентрический тип функционального зонирования ООПТ

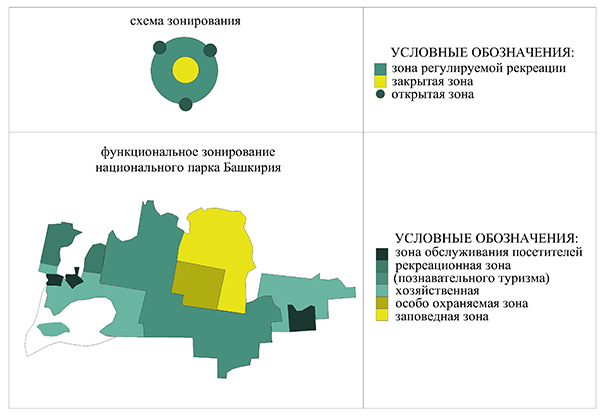

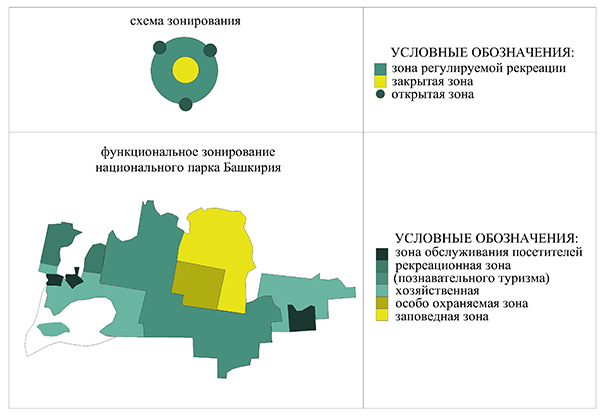

Примером парка, образованного по американской модели, является национальный парк «Башкирия» [18], главные особенности которого: отдаленность от больших городов и промышленных объектов, почти вся территория парка входит в карстовую провинцию, на территории которой на сегодняшний день исследовано около 150 пещер. В центральной части парка – в урочище «Кутук-Сумган» – находится самая протяженная пещера Урала – Сумган, а само урочище – гидрогеологический памятник природы. Парк образован для сохранения уникального природного комплекса горных лесов Урала и особо ценных участков – геологического комплекса с многочисленными пещерами и карстовыми воронками – Кутук-Сумганского урочища, карстового моста, урочища Муйнак-Таш со скалой-останцем. Эта территория представляет собой единый компактный участок, в который входят заповедная и особо охраняемая зоны, созданные для охраны экологического узла. Урочище Кутук-Сумган находится на территории особо охраняемой зоны, на границе с зоной познавательного туризма. Особо охраняемая зона предназначена для сохранения наиболее уязвимых и ценных экосистем, посещение возможно только в сопровождении сотрудников парка. Это зона строгого регулирования. туристская инфраструктура здесь минимальна.

Памятники природы национального парка «Башкирия» Медвежья поляна и карстовый мост Куперля находятся на территории зоны познавательного туризма, в которой создаются условия для сохранения природных ландшафтов и покоя для животного мира. Здесь разрешается осуществление регулируемого туризма и отдыха, для этого проложены туристические маршруты и обустроены туристические стоянки.

Открытые зоны, в которых туристы могут свободно передвигаться, соблюдая природоохранные правила, – зоны обслуживания туристов. Две зоны, куда входят поселки Нугуш и Иргизлы, находятся на западной и восточной границах национального парка. Основными туристическими учреждениями здесь являются гостевые дома.

Рис. 2. Одноядерный концентрический тип функционального зонирования ООПТ (по американской модели экологического туризма)

По европейской модели [6] образован природный парк «Зона покоя Укок» [27] (входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая») [13]. Это регион концентрации археологических памятников (более 150) – курганных захоронений различных археологических периодов – от палеолита до этнографического времени. Укок получил всемирную известность из-за раскопок мумии древней женщины пазырыкской культуры – «Алтайской Принцессы» [11]. Высокогорное плато Укок, компактно расположенное в центре парка в зоне охраны культурных ландшафтов, является сакральным объектом алтайцев. Именно здесь, считают алтайцы, находится второй слой небес и захоронена их прародительница. Укок означает «слово неба», здесь открываются ворота в высший духовный мир. Культурная самобытность коренного населения Кош-Агачского района относится к числу наиболее сохранившихся. Местным населением сохранен ряд обрядов, связанных с микрокосмом данной территории:

1) восхваления Алтая;

2) поклонения родовым местам;

3) обряд посещения целебных источников – аржанов, с соблюдением целого комплекса процедур религиозного, оздоровительного и экологического характера;

4) культы почитания гор, перевалов местностей, рек и т. д.

Особое место занимает «запретная территория», которая связана с целым рядом запретов на охоту и изменения ландшафта. Местным населением сохранены основы народных промыслов и ремесел: по шитью национальной одежды, ковров, войлока, конского снаряжения, строительства традиционного жилья. Поэтому цели парка: развитие традиционных форм природопользования, возрождение и развитие национальной культуры, народных ремесел и промыслов, сохранение традиционно сложившейся самобытной культуры населения, представляющего уникальный природно-этнокультурный комплекс, создание духовно-экологического историко-культурного музея-лаборатории в естественных условиях.

Основное назначение данного региона остается неизменным в течение тысячелетий – использование плоскогорья в качестве зимних пастбищ. На это указывают многочисленные курганные могильники пазырыкской культуры, которые сооружались у зимних стоянок. Природно-климатические условия и ландшафтная характеристика, сохраняющиеся в неизменном виде три тысячи лет, способствуют сохранению традиционного типа природопользования – отгонное скотоводство. Сами природные комплексы сформировались под воздействием выпаса скота, который осуществлялся тысячелетиями. Основные культурные ландшафты парка – сакральный и сельскохозяйственный скотоводческий ландшафт.

Центральное место в природном парке занимают зоны охраны культурных ландшафтов и рекреации. Здесь проходят основные туристические маршруты: Джумалинские ключи, плато Укок, сплавы по реке Ах-Ааха [25]. Стационарных туристических учреждений здесь нет, используются мобильные переносные туристические учреждения. Одно из них – войлочная юрта. Окружают зоны охраны культурных ландшафтов и рекреации заповедная и особо охраняемая зоны: это ненарушенные хозяйственной деятельностью человека территории обитания и пути миграции в Монголию снежного барса и арагли.

Рис. 3. Одноядерный концентрический тип функционального зонирования ООПТ (по европейской модели экологического туризма)

Культурное наследие национального парка «Водлозерский» [19] ведет начало с археологических памятников эпохи мезолита. Здесь обнаружено более 100 археологических памятников разных эпох. Однако наибольшее значение имеет культурное наследие русского освоения Водлозерья. Начиная с XV–XVI вв. здесь формировался изолированный культурный район Русского Севера, отделенный от административных и промышленных центров страны большими расстояниями и полным бездорожьем. В XVII в. край оказался в центре раскола Русской православной церкви. Здесь в Кенозерском монастыре долгое время обитал будущий патриарх Никон. Сохранилось 13 старинных часовень. Важнейший памятник культуры – Ильинский погост – архитектурный ансамбль XVIII в., который был восстановлен (памятник федерального значения).

Русское освоение Водлозерья связано с открытием торгового пути из Великого Новгорода в Белое море, где озеро Водлозеро служило важным перевалочным пунктом. На берегу озера и островах возникли деревни. Поэтому культурным наследием является также исторически сложившийся культурный ландшафт Водлозерья, включающий исторические поселения, и традиционная культура местного населения. Местная культурная традиция включает приемы рационального природопользования (рыболовство, сельскохозяйственное природопользование), изготовление хозяйственного инвентаря (лодок и др.), певческие традиции, магические обряды, этническое самосознание. Территория, где высокая концентрация исторических поселений и расположен Ильинский погост, является компактной зоной охраны историко-культурный объектов.

К северу от озера Водлозеро расположены заповедная зона и зона особой охраны, где находится уникальный в Европе массив старовозрастных деревьев, их средний возраст – 200–280 лет, а отдельные достигают 500–600 лет. Площадь девственных лесов Водлозерья превышает площадь аналогичных лесов зарубежной Европы вместе взятых.

Национальный парк "Плещеево озеро" [21] имеет компактную зону охраны объектов культурного наследия, в которую входит историко-архитектурный комплекс Клещино Городище и Александрова гора (языческое святилище). Комплекс расположен в районе города Переяславль-Залесский на берегу озера Плещеево. Этот город – один из центров формирования русского государства, сам является частью культурного наследия. Заповедную зону составляют расположенные на окраине парка Половецко-Купанские болота.

Таким образом, при концентрическом типе природного парка, образованного по европейской модели [6], в центре расположена территория сохранения историко-культурного наследия, а на границе парка – высокочувствительные средообразующие водораздельные комплексы высокой эстетической ценности, образующие заповедную и особо охраняемую зону. Зона историко-культурного наследия может включать как сакральные объекты, где запрещено любое строительство, так и исторические населенные пункты, гармонично существующие в естественной ландшафтной среде. Природная основа образования объектов историко-культурного наследия – компактный ландшафтный комплекс. В рассмотренных примерах это плато Укок и озера Плещеево, Водлозеро.

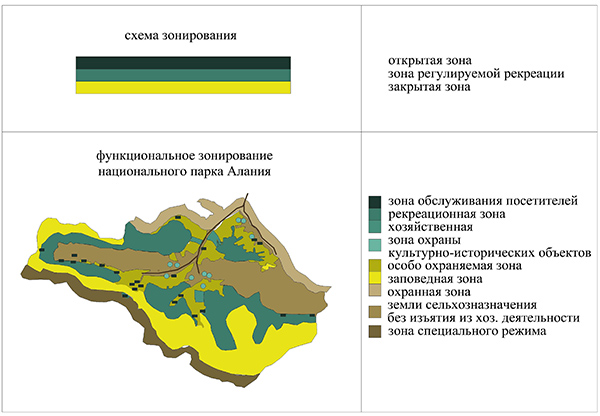

2. Одноядерный линейный тип функционального зонирования ООПТ

Линейный тип зонирования характерен для парков, вытянутых вдоль побережья моря, озера, крупной реки, горного хребта. При этом заповедная зона в парках, построенных по американской модели [5], может быть вытянута по горному хребту или на расстоянии от берега. В случае же с европейской моделью [6] зона сохранения культурных ландшафтов, агрозона вытянуты вдоль исторически сложившейся линейной системы расселения, образовавшейся на основе реки, побережья, транспортного коридора.

Рис. 4. Одноядерный линейный тип функционального зонирования ООПТ (по американской модели экологического туризма)

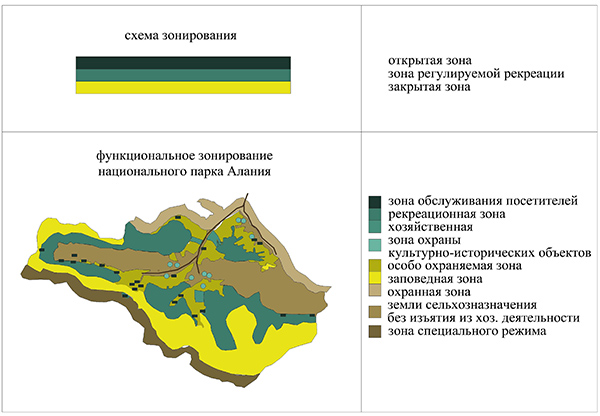

Национальный парк «Алания» [17] расположен на северном склоне Центрального Кавказа и создан в целях сохранения уникальных природных комплексов в юго-западной части Республики Северная Осетия – Алания, которые трансформируются из-за многофакторного антропогенного воздействия. Основан в 1998 г., занимает юго-западную часть Ирафского района Республики Северная Осетия – Алания, называемую Горной Дигорией. Парк расположен на склонах Бокового и частично Главного водораздельного хребта, которые и составляют основу линейной заповедной зоны. К ней примыкает зона рекреации. где проложены основные туристские и альпинистские маршруты. Зоны обслуживания туристов находятся в Айгамугидонском и Хареском ущельях. В селах Стур-Дигора и Дзинага туристические учреждения представлены базами отдыха и альпийскими лагерями.

Национальный парк «Тункинский» [23] образован с целью сохранения природных комплексов бассейна озера Байкал, Тункинской долины, хребтов Восточных Саян и Хамар-Дабана, а также оптимизации природопользования, развития национальной культуры и создания условий для организованного отдыха. В основные задачи парка входит, помимо сохранения уникальной природной среды, сохранение и историко-культурных объектов и комплексов, создание благоприятных условий для традиционного природопользования населения Тункинской долины, восстановление утраченных обрядов, ритуалов, традиций аборигенов – бурят и казаков. Несмотря на то, что осваивать долину начали 13,5 тыс. лет назад, природа сохранилась в первозданном состоянии. Тункинская котловина состоит из бурятских и русских сельских и сакральных культурных ландшафтов. Носителями монгольско-бурятской скотоводческой традиции (буддийско-шаманской) являются буряты, тюркской и тунгуской охотничье-оленеводческой традиции (буддийской и анималистическо-шаманской) – сойоты. Земледельческое (христианское старожильческое) население сформировалось в процессе взаимодействия пришлого русского населения с коренным. Традиционные культовые места местного населения (памятники истории и культуры):

• православные церкви Свято-Покровская, Свято-Иннокентьевская, Князе-Владимирская, Петропавловская;

• дацаны Бодхидхармса, Тушита со старинным буддийским архитектурным ансамблем Бурхан-Баабай;

• древние культовые места, которые относятся к памятникам кочевых цивилизаций центральной Азии – Бурэн-хан.

Основными видами деятельности для жизнеобеспечения местного населения остаются земледелие, скотоводство, собирательство и промыслы. Взаимоотношения между природой и местными сообществами регулируются экологическими традициями. В окрестностях Аршана – места, где бьют источники, считались священными, Ядро местной культуры – шаманизм, который давал ограничения на действия человека к природе. Например, выделение запретных мест – куруков (прообраз заповедников), запрет на рубку темно-хвойных пород деревьев, ныне квалифицируемых как трудновосстановимый ресурс. Некоторые из запретов получили законодательное оформление в Ясе Чингисхана. В традиционных способах хозяйствования буряты избегали чрезмерной концентрации хозяйственных единиц, они жили в улусах (небольших поселениях).

По всей территории парка протекает р. Иркут, где линейно расположена агропарковая подзона. Выгодное географическое положение Тункинской долины, дающее в перспективе району статус межгосударственного туристского коридора между Россией и Монголией, Великий Чайный путь [15]. По дороге вдоль р. Иркут много веков назад пролегал путь Чингисхана. Исторически здесь пролегали чайные, шелковые, бронзовые, золотые и другие пути. Они заложили основы расселения на р. Иркут. Зоны обслуживания туристов включают опорные населенные пункты Кырен, Жемчуг, Аршан и др., где расположены туристические гостиницы, гостевые дома, визит-центры парка.

Природной основой линейной агропарковой зоны Тункинского национального парка является р. Иркут, по долине которой проходили исторические пути

Рис. 5. Одноядерный линейный тип функционального зонирования ООПТ (по европейской модели экологического туризма)

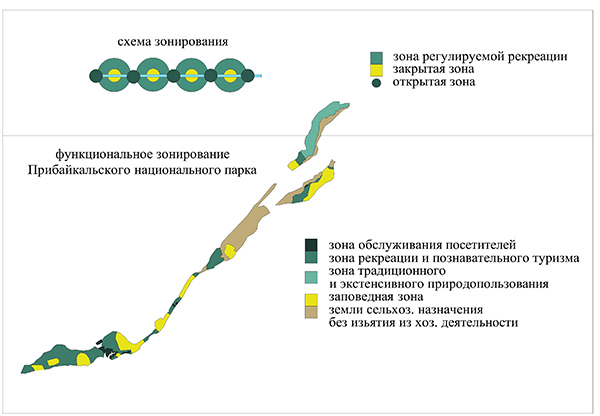

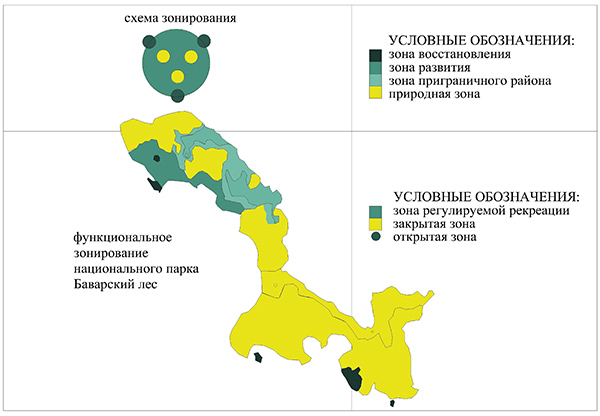

3. Многоядерный линейно-узловой тип функционального зонирования ООПТ

Многоядерное функциональное зонирование парков может быть линейно-узловым и дисперсным. Среди главных особенностей линейно-узлового зонирования парка –долинный или прибрежный характер территории, планировочными осями которой являются реки или побережье, значительная протяженность парка в виде узкой прерывистой полосы. Для американской модели [5] – это наличие нескольких заповедных участков. Для европейской модели [6] – расположение на староосвоенных землях, насыщенность объектами историко-культурного наследия, тесная связь их с историей и эволюцией природных комплексов, богатство и разнообразие сложившихся культурных ландшафтов. Основой формирования парка, образованного по европейской модели, служат исторически и планировочно взамосвязанные сельские поселения с прилегающими угодьями, образованными на основе нескольких рек.

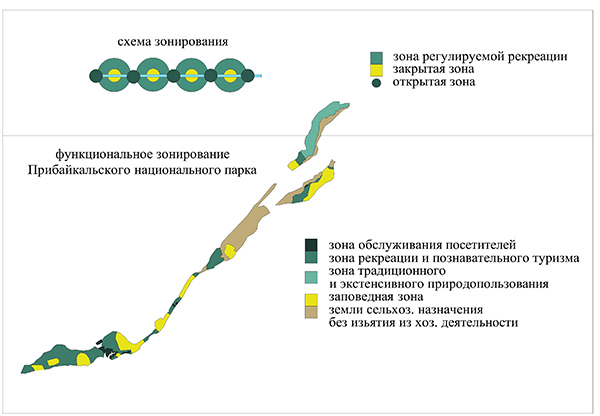

К линейно-узловому типу американской модели [5] можно отнести Прибайкальский национальный парк [26], расположенный вытянутой 470-километровой полосой вдоль побережья Байкала. Парк включает самый крупный охраняемый участок байкальских берегов. Особенно примечательны горные каменистые степи Приольхонья, песчанные дюны острова Ольхон, пустынные степи окрестностей соленых Тажеранских озер, темнохвойные кедрово-пихтовые дебри верховьев р. Алтай, участки тундры и заросли кедрового стланника на водоразделах р. Зундук и Иликта, Кочерникова и Анай.

Вдоль побережья расположено 9 участков заповедной зоны. В зоны обслуживания туристов входят пос. Листвянка, Большое Голустное, Хужир. В первых двух имеются визит-центры парка. Из пос. Листвянка начинаются основные маршруты Прибайкальского национального парка. В пос. Большое Голустное и Хужир для размещения туристов есть гостевые дома.

Рис. 6. Многоядерный линейно-узловой тип функционального зонирования ООПТ (по американской модели экологического туризма)

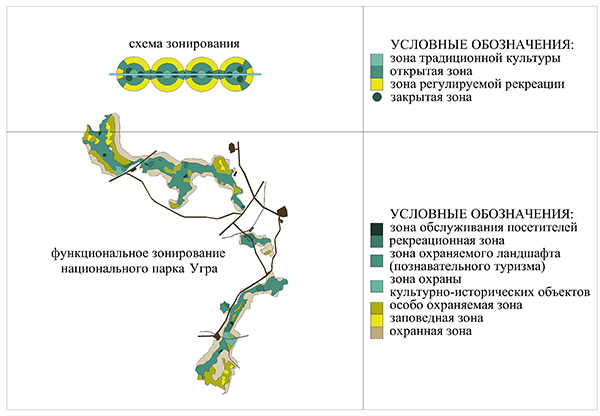

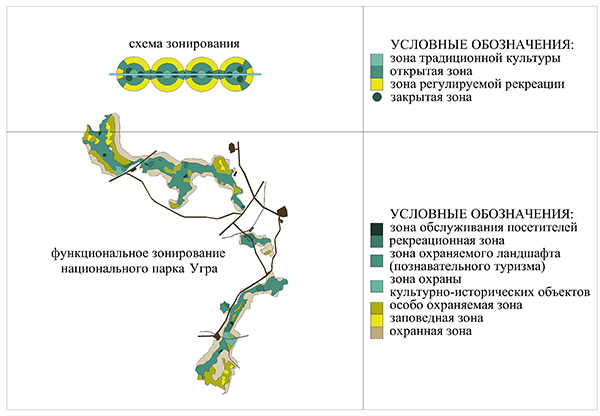

Национальный парк «Угра» [24] расположен в долинах рек Угра, Жиздра и Ока. Он имеет 7 отдельных кластеров, объединенных в 3 участка: Угорский, Воротынский и Жиздренский. Национальный парк создан для охраны и рекреационного использования типичных среднерусских ландшафтов. На территории национального парка находятся историко-культурные и археологические памятники: стоянки каменного века, средневековые городища, мемориальные усадьбы. Это национальный парк, образованный по европейской модели экотуризма [6]. С долиной Угры связаны крупные сражения в период монголо-татарского ига и польско-литовского нашествия, Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны. Близ Жиздры расположены знаменитые центры духовной жизни – монастыри Оптина пустынь и Шамордино, связанные с именами Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. На национальный парк Угра возложены следующие задачи: сохранение целостности природных и природно-исторических ландшафтов, сохранение и восстановление историко-культурных объектов и комплексов.

Фоновый тип культурного ландшафта – крестьянский сельский ландшафт, основой формирования которого служит комплекс исторически и планировочно взамосвязанных сельских поселений с прилегающими угодьями. Функциональными центрами ландшафта являются исторические поселения с сохранившейся традиционной планировкой, застройкой, духовным и бытовым хозяйственным укладом жизни местного населения. Планировочным центром поселения служит храм. Наиболее интересна угорская излучина от дер. Сергеево. Здесь сохранилась дисперсная система расселения, старинные села с фрагментами усадебных комплексов и памятников культового зодчества. Опорными поселениями были села Плюсово, Сергеево и Никола-Ленивец.

Основными морфоструктурами усадебных ландшафтов являются помещичий дом с хозяйственными постройками, парками, садами, аллеями, функционально связанные сельские поселения, прилегающие угодья. Наиболее примечательные усадебные комплексы – Березичи, Оболенских и Павлищев бор Степановых.

Монастырские культурные комплексы тяготеют к долинам рек Жиздры и Оки. Помимо архитектурного ансамбля, являющегося центром такого ландшафта, его структуру дополняют скиты, святые источники, заповедные рощи, функционально связанные сельские поселения (в историческом прошлом приписанные монастырю – «монастырщина»), прилегающие сельскохозяйственные угодья и лесные дачи. Среди монастырских культурных ландшафтов первостепенную роль играет Оптина пустынь.

Патриархальный ландшафт уездного города сохранился в старом Воротынске и в Климовом Заводе. Исторические заводские ландшафты связаны с дворянскими усадьбами и образуют комплекс усадебно-заводских ландшафтов. Шамординский комплекс включает усадьбу Келлата и прилегающие карьерные разработки в долине р. Выссы. Археологические и военно-исторические ландшафты парка приурочены к долинам основных рек, служивших путями древнего расселения, а во время военных противостояний – линиями обороны.

В границах парка выделяются следующие культурно-ландшафтные зоны: Верхнеугорская – мемориально-археологическая и рекреационная, Среднеугорская Платкино-Сергеевская – аграрно-усадебная и рекреационная, Среднеугорская Плюсковская – аграрная развивающаяся, Среднеугорская-Течинская – аграрно-усадебная, Галкинская – лесохозяйственно-усадебная, Нижнеугорская – аграрно-археологическая, Воротынская – полифункциональная, Окско-Жиздренская – рекреационно-аграрная с элементами монастырской, Среднежиздренская – аграрно-монастырская и туристско-паломническая, Верхнежиздренская долинная – аграрно-усадебная и рекреационная, Верхнежиздренская бассейновая – историко-лесоводческая.

Для сохранения и демонстрации посетителям сложившихся природно-исторических ландшафтов национального парка создана зона охраняемого ландшафта. В ее пределах расположены зоны обслуживания туристов: Угорская, Воротынская, Оптинская, Березическая, Беляевская.

В заповедную зону включены участки, слабо измененные деятельностью человека, труднодоступные и в силу этого пригодные для саморазвития и обеспечения надежной охраны. В этих местах испокон веков селились люди, несмотря на это, леса парка сохранили свою первозданность и величие. Дремучие широколиственные леса Жиздры входили в «засечную черту», оберегавшую Московское государство от набегов степняков. В связи с ее созданием в крае существовал особый градостроительный режим: прокладка дорог, эксплуатация лесов и строительная деятельность были объектами строгой регламентации. При возникновении опасности деревья в охраняемых проходах и вдоль опушки леса подрубались и леса становились непроходимыми для вражеской конницы. Засечные леса с середины XVI в. охранялись и считались заповедными.

Среди главных особенностей парка – долинный характер территории, планировочными осями которой являются р. Угра, Жиздра и Ока, значительная протяженность парка, пересекающего всю территорию области в виде узкой прерывистой полосы, расположение на староосвоенных землях, насыщенность объектами историко-культурного наследия, тесная связь с историей и эволюцией природных комплексов, богатство и разнообразие сложившихся культурных ландшафтов.

Рис. 7. Многоядерный линейно-узловой тип функционального зонирования ООПТ (по европейской модели экологического туризма)

4. Дисперсное многоядерное функциональное зонирование ООПТ

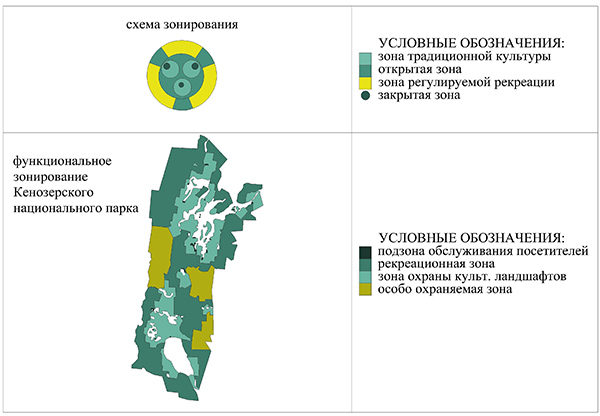

Дисперсное многоядерное функциональное зонирование характерно для национальных парков староосвоенных земель, где исторически сложившаяся система расселения образовалась на основе системы озер. Культурные ландшафты в этом случае чаще всего окружены разрозненными природными ландшафтами, которые и представляют заповедную зону национального парка.

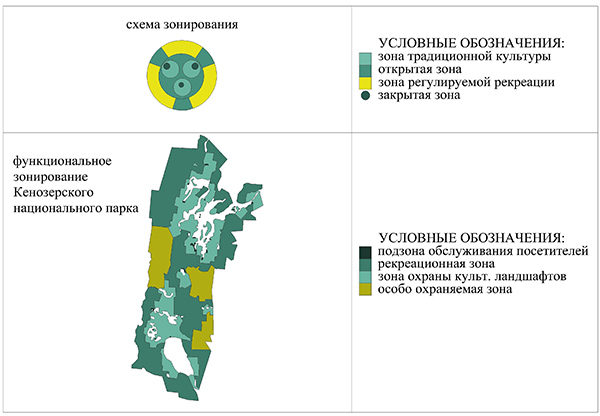

Кенозерский парк [14] – один из последних островков исконно русского уклада жизни, культуры традиций, выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта. Национальный парк является эталонной системой исторической среды обитания человека, поразительный пример сбалансированного и гармоничного сосуществования человека и природы, взаимовлияния и взаимопроникновения природы и культуры, где просматриваются черты русского мироустройства. Жизнь по заветам предков была для этой территории способом сохранения национального самосознания. Важнейшая задача парка – охрана природных комплексов и историко-культурных объектов.

В центре парка расположена дисперсная зона охраны культурных ландшафтов. Культурные ландшафты парка – это «священные рощи» дохристианских времен, часовни с поклонными крестами славянского освоения XII–XV вв., остатки монастырей, деревни с традиционной планировкой, многочисленные водяные мельницы. На территории парка выделено 24 культурно-ландшафтных комплекса. Уберечь культурный ландшафт от деградации можно только при условии ведения местным населением традиционных видов природопользования. Легенды освящают родные места. Со всех сторон Кенозерье окружают леса, где сохранились фрагменты коренных хвойных среднетаежных лесов, практически не затронутых хозяйственной деятельностью, и болотные массивы – бескрайние моховые поля с вкраплениями небольших озер-ламбушек. Эти экосистемы охраняются.

Основную ценность культурного ландшафта Кенозерья представляет разветвленная сеть сельских ландшафтных комплексов, которые начали формироваться в XI–XII вв. в результате новгородской колонизации. Сформировавшись к XVI в., система расселения осталась практически неизменной. Это позволило сохранить сельский ландшафт Русского Севера как результат гармоничного взаимодействия окружающей среды и культуры поморов. Культурный ландшафт включает такие памятники истории и культуры, как деревянные храмы (архитектурный ансамбль церкви Святого Георгия XVII в. в с. Порженское, архитектурный ансамбль шатровой церкви Происхождение Честных Древ Христовых и церкви Обретение Главы Иона Предтечи). Часовни расположены в комплексе со священными рощами – островками нетронутого леса, дошедшими до нас еще со времен язычества. Ценность сельского ландшафта заключается в том, что здесь можно видеть гармоничное сочетание старинных сельских поселений с традиционной для Русского Севера системой сельскохозяйственных угодий, отражающей сложившуюся много веков назад практику общинного земледелия. Таким образом, сочетание малоизмененной природы Северного Поозерья с традиционной культурой поморов создало хорошо сохранившийся уникальный культурно природный ландшафтный комплекс, представляющий собой гармоничное сочетание природного, этнографического и архитектурного наследия, продолжающего жить в традиционной исторической и природной среде, с живыми носителями традиционной культуры, когда-то сформировавшей этот культурный ландшафт. Данная территория в Кенозерском парке является зоной охраны культурного ландшафта, которая делится на подзоны агроландшафта и обслуживания посетителей.

Культурные ландшафты сосредоточены в Приозерье, так как основная масса населенных пунктов и все формы традиционного хозяйствования находятся там. На территории парка 200 озер, но выделяются прежде всего два озера – Кенозеро и Лакшозеро. Приозерные ландшафты занимают небольшую площадь в парке, но уже много веков они являются естественной средой обитания жителей. Предки кенозер выбрали эти места для основания деревень: почти все деревни приозерные. Следовательно, основную ценность культурного ландшафта Кенозерья представляет разветвленная сеть сельских ландшафтных комплексов, история формирования которых восходит к XI–XII вв. [4]. Это и обусловливает многоядерную дисперсность. Планировочная организация туризма опирается на исторически сложившуюся систему расселения, в основе которой – многочисленные озера национального парка. Опорные туристическо-рекреационные центры расположены в Плесецком секторе в дер. Вершинино на Кенозере и в Каргопольском секторе в дер. Морщихинская на Лакшозере. Деревни Усть-Поча, Зенхово, Гужово и др. являются периферийными туристско-рекреационными центрами; в комплексе они составляют подзону обслуживания посетителей.

Рис. 8. Дисперсное многоядерное функциональное зонирование ООПТ (по европейской модели экологического туризма)

В американской модели [5] дисперсность заповедной зоны обусловлена наличием нескольких разнородных уникальных природных комплексов, являющихся экологическими узлами, например Забайкальский национальный парк. Расположен он на восточном берегу оз. Байкал, создан для охраны и изучения уникальных малонарушенных природных комплексов полуострова Святой Нос, южной части Баргузинского хребта, Баргузинского и Чивыркуйского заливов оз. Байкал, архипелага Ушканьих островов. Особая задача –охрана лежбищ байкальской нерпы на Ушканьих островах и массовых скоплений водоплавающих оз. Арангатуй. Это важные экологические узлы парка. В районе Ушканьих островов в летний период скапливаются сотни нерп. Здесь они находят достаточное количество пищи, места для отдыха и защищены от беспокойства человеком особым режимом охраны и использования территории. Поражает на Ушканьих островах обилие и величина муравейников. На всей площади острова (9 кв. км) построено около 6–7 тыс. муравейников различных размеров. Парк имеет компактную хорошо сохранившуюся экосистему. Территория национального парка поделена на зоны с различным режимом охраны и использования территории: зона заповедного режима; зона регулируемого рекреационного и хозяйственного использования; зона обслуживания посетителей и зона с режимом птичьего заказника.

Наиболее крупными орографическими районами парка являются Ушканьи острова, Баргузинский хребет, Святоноский хребет и перешеек Чивыркуйский. Около 40% территории парка представляет собой заповедную зону. Зона заповедного режима разбита на несколько участков и включает территорию к северу от р. Большой Чивыркуй до границы с Баргузинским заповедником, северную часть полуострова Святой Нос от мыса Змеевого и южную часть от мыса Осиновый, а также Ушканьи острова и острова Чивыркуйского залива. Зона заповедного режима в акватории занимает участки Чивыркуйского залива у о. Бакланий и бухты Онгокон, Фертик, Молодость на полуострове Святой Нос к северу от мыса Змеевый. Всякая рекреационная деятельность здесь запрещена.

Зона с режимом птичьего заказника расположена на Чивыркуйском перешейке. Создана с целью охраны водоплавающих и водно-болотных птиц. Здесь допускается ограниченная рыбохозяйственная деятельность, регулирование численности ондатры, ограниченный орнитологический туризм.

Зона регулируемого рекреационного и хозяйственного использования занимает южную часть Баргузинского хребта от р. Большой Чивыркуй, среднюю часть полуострова Святой Нос, Чивыркуйский и Баргузинский заливы. Здесь разрешена туристическая и ограниченная хозяйственная деятельность, строительство объектов рекреационного назначения.

В зоне обслуживания посетителей, на таких издавна используемых человеком участках территории, как Глинка, Большой Чивыркуй, Монахово, предусматривается строительство небольших точек туристического сервиса. Здесь расположены туристические стоянки, естественные пляжи, отведены места для рыбалки. Планировочный центр парка расположен за его пределами на южной границе в пос. Усть-Баргузин.

Рис. 9. Дисперсное многоядерное функциональное зонирование ООПТ (по американской модели экологического туризма)

Выводы

1. Для национальных парков, образованных по американской модели, ядром являются заповедная и особо охраняемая зоны.

2. Ядро парков, образованных по европейской модели [6], составляют зоны охраны историко-культурных объектов.

3. По типу функционального зонирования ООПТ могут быть одно- и многоядерными. Одноядерные ООПТ подразделяются на компактные и линейные, многоядерные – на линейно-узловые и дисперсные.

4. На строение ядра национального парка, образованного по американской модели [5], решающее влияние оказывают экологические узлы и экологические коридоры, от которых зависят устойчивость и биологическое разнообразие ООПТ. Они образуют заповедную зону.

5. При компактном типе функционального зонирования заповедная зона формируется на основе крупного экологического узла (горный узел, место истока рек и т. д.). При линейном типе заповедная зона имеет в своей основе экологический коридор (долину реки, водораздел). Дисперсный тип функционального зонирования предполагает несколько заповедных зон, основанных на разнородных экологических узлах. Линейно-узловой тип функционального зонирования строится на основе побережья.

6. На строение ядра национального парка, образованного по европейской модели [6], большое влияние оказывает культурный ландшафт, возникший и развивающийся на природной основе. Он составляет основу зоны историко-культурных объектов. Компактная зона охраны историко-культурных объектов строится на основе поселения или сакральной территории, расположенной на компактном природном объекте (озеро, горное плато). Линейная зона охраны историко-культурных объектов опирается на исторически сложившуюся линейную систему расселения, имеющую однородный культурный ландшафт. Природная основа системы расселения – река, побережье моря. Линейно-узловое строение зон охраны историко-культурных объектов национального парка основывается на разнородных культурных ландшафтах, образованных на основе линейных природных объектов. Дисперсный тип функционального зонирования имеют зоны охраны историко-культурных объектов, в основе которых лежит озерная исторически сложившаяся система расселения.

7. Обе модели предполагают различные планировочные организации территории:

- для американской модели [5] национального парка характерно расположение планировочных центров на периферии, в то же время центральную часть занимают заповедные и особо охраняемые зоны, где любое строительство запрещено или очень ограничено;

- по европейской модели [6] планировочная структура национальных парков опирается на исторически сложившуюся систему расселения с учетом исторически сложившейся системы заповедных и священных мест.

References

1. Ivanov, А. N., Chizhova V. P. (2010) Protected Natural Territories. Мoscow (in Russian).

2. Melluma, А. J. (1982) Recreation in Nature as a Nature Protection Problem. Riga: NPO "Silava" Latvian Forest Research Institute (in Russian).

3. Slipenchuk, M.V. (ed.) (2014) Objects of Natural Heritage and Ecotourism. Proceedings of international conference (Ulan-Ude – Gremychinsk, 25-27 August 2014). Мoscow: Moscow State University (in Russian).

4. Arsenyeva, E. I. (2008) Cultural Landscapes of the Russian North and Possibilities for Developing Eco-Cultural Tourism. Summary of PhD dissertation. Saransk (in Russian).

5. Astanin, D. М. (2017) The American Model of Ecological Tourism –Minimization of Environmental Impact and Related Planning Aspects [Online]. Architecton: Proceedings of Higher Education, No. 4 (60). Available at: http://archvuz.ru/en/2017_4/3 (in Russian).

6. Astanin, D. М. (2017) The European Model of Environmental Tourism – Preservation of Traditional Culture and Its Impact on the Planning of Recreational Areas [Online] Architecton: Proceedings of Higher Education, No. 3 (59). Available from: http://archvuz.ru/en/2017_3/7 (in Russian).

7. Zvorykin, K. V. (1987) Applied Scientific Aspects of Typology and Evaluation of Recreational Areas. Bulletin of the Moscow State University. Series 5: Geography, No. 4, p. 10 (in Russian).

8. Litvinov, V.F. et al. (1997) Ecotourism as a Means of Preservation of Natural and Cultural Heritage. In: World Natural and Cultural Heritage in Education. Proceedings of 3rd Republican Pedagogical Research Seminar. Moscow: Herzen State University, p. 100–102 (in Russian).

9. Chizhova, V. P., Gattsiev, M.M. (2013) Development of Tourism in the National Park "Alania": Social and Ecological Conditions and Restrictions. Russian Journal of Sustainable Tourism, No. 3, p. 43–46 (in Russian).

10. Chizhova, V.P. (2013) Development of Ecotourism in Protected Natural Territories (Eco-Geographical Aspect). Russian Journal of Sustainable Tourism, No. 3, p. 7–12 (in Russian).

11. Altai Princess [Online]. Available from: https://kulturologia.ru/blogs/161012/17242/ (in Russian) (in Russian).

12. Zabaikalsky National Park [Online]. Available from: http://zapovednoe-podlemorye.ru/territory/zabnatpark/ (in Russian).

13. The Golden Mountains of Altai [Online]. Available from: http://unesco.ru/ru/?module=objects&action=view&id=12 (in Russian).

14. Kenozersky National Park [Online]. Available from: http://www.kenozero.ru/ (in Russian).

15. Interstate tourist corridor between Russia and Mongolia [Online]. Available from: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-07/26/content_38961656.htm (in Russian).

16. Sochi National Park [Online]. Available from: http://sochinationalpark.ru/ (in Russian).

17. Alania National Park [Online]. Available from: http://npalania.ru/ (in Russian).

18. Bashkiria National Park [Online]. Available from: http://npbashkiria.ru/ (in Russian).

19. Vodlozersky National Park [Online]. Available from: http://vodlozero.ru/ (in Russian).

20. Losiny Ostrov National Park [Online]. Available from: http://elkisland.ru/ (in Russian).

21. Plesheevo-Lake National Park [Online]. Available from: http://www.plesheevo-lake.ru/ (in Russian).

22. Samarskaya Luka National Park [Online]. Available from: http://npsamluka.ru/ (in Russian).

23. Tunka National Park [Online]. Available from: http://www.tunkapark.ru/ (in Russian).

24. Ugra National Park [Online]. Available from: https://parkugra.ru/ (in Russian).

25. Principal tourism routes: Djumalinskiye hot springs, Ukok plateau, trips down River Aha [Online]. Available from: http://aru-kem.ru/putevoditel-3/marshruty-altaya/na-plato-ukok/ (in Russian).

26. Pribaikalsky National Park [Online]. Available from: http://pribaikaly.ru/ (in Russian).

27. Ukok National Park [Online]. Available from: http://www.ukok-park.ru/ (in Russian).

Citation link

Введение в проблему исследования.

Планировочные модели зонирования национальных парков по А. Меллума могут быть двух типов: концентрическое и свободное. При концентрическом типе зонирования в центре располагается зона с наиболее строгим режимом охраны. Свободное зонирование имеет мозаичный рисунок [2].

В работах В. П. Чижовой [1, 3, 7, 8, 9, 10] говорится, что все многообразие функциональных зон по расположению их внутри границ парка может быть сведено к трем типам:

Первый тип – концентрический, когда заповедное ядро парка занимает один компактный участок, расположенный в центральной части. От центра к периферии в виде концентрических полос располагаются другие функциональные зоны по мере уменьшения строгости режима и увеличения антропогенной, в основном рекреационной, нагрузки (национальный парк «Лосиный Остров»[20]).

Второй тип – линейный. Характерен для парков, территория которых вытянута вдоль побережья моря или большой реки. Ближайшей к берегу является рекреационная зона, а заповедная удалена от берега (Сочинский национальный парк [16]).

Третий тип – полицентрический. Обычно расположен в районах старого освоения и не имеет значительных по размеру цельных массивов природных ландшафтов (национальный парк «Самарская Лука» [22]).

Подобное деление имело место быть, когда организация национальных парков России проходила по американской модели [5] – выделялись уникальные нетронутые антропогенным воздействием природные территории. В этом случае центральное место занимало заповедное ядро и к границам парка уменьшалась строгость режима охраны.

С образованием национальных парков, где важно сохранение культурных ландшафтов, назрела необходимость типологического деления функционального зонирования по модели образования ООПТ. В этом случае ядром национального парка являются культурные и подвергнувшиеся антропогенному воздействию ландшафты, т. е. зоны охраны культурно-исторических объектов и зоны охраны культурных ландшафтов. Окружают ядро рекреационные зоны, а на границах национального парка – заповедная и особо охраняемая зона.

Признаки европейской модели образования национальных парков [6]:

• расположение на староосвоенных землях в окружении относительно нетронутых природных комплексов;

• богатство и разнообразие сложившихся культурных ландшафтов, в которых природные и культурные компоненты составляют одно целое;

• насыщенность объектами историко-культурного наследия, тесная связь их с историей и эволюцией природных комплексов;

• живая традиционная культура, которая воспроизводится и хранится местным населением. Это включает и традиционное природопользование, которое является примером неистощительного отношения к окружающей среде, отказ от которого ведет к деградации ландшафта, и традиции обустройства жизненного пространства, его сакрализация;

• экологичность верований местного населения (наличие «священных мест», запретов).

При создании национального парка по европейской модели [6] должны присутствовать три важнейших составляющих: историко-культурное и духовное наследие, нетронутый ландшафт и живая традиционная культура.

Обе модели предполагают и различные планировочные организации территории. Если для американской модели [5] национального парка характерно расположение планировочных центров на периферии, то по европейской модели [6] планировочная структура опирается на исторически сложившуюся систему расселения с учетом исторически сложившейся системы заповедных и священных мест.

Как и парки, созданные по американской модели [5], они могут быть одно- и многоядерными. Одноядерные – это линейные и концентрические. При концентрическом типе ядро парка занимает один компактный участок.

Рис. 1. Типология функционального зонирования ООПТ

Методология

1. Одноядерный концентрический тип функционального зонирования ООПТ

Примером парка, образованного по американской модели, является национальный парк «Башкирия» [18], главные особенности которого: отдаленность от больших городов и промышленных объектов, почти вся территория парка входит в карстовую провинцию, на территории которой на сегодняшний день исследовано около 150 пещер. В центральной части парка – в урочище «Кутук-Сумган» – находится самая протяженная пещера Урала – Сумган, а само урочище – гидрогеологический памятник природы. Парк образован для сохранения уникального природного комплекса горных лесов Урала и особо ценных участков – геологического комплекса с многочисленными пещерами и карстовыми воронками – Кутук-Сумганского урочища, карстового моста, урочища Муйнак-Таш со скалой-останцем. Эта территория представляет собой единый компактный участок, в который входят заповедная и особо охраняемая зоны, созданные для охраны экологического узла. Урочище Кутук-Сумган находится на территории особо охраняемой зоны, на границе с зоной познавательного туризма. Особо охраняемая зона предназначена для сохранения наиболее уязвимых и ценных экосистем, посещение возможно только в сопровождении сотрудников парка. Это зона строгого регулирования. туристская инфраструктура здесь минимальна.

Памятники природы национального парка «Башкирия» Медвежья поляна и карстовый мост Куперля находятся на территории зоны познавательного туризма, в которой создаются условия для сохранения природных ландшафтов и покоя для животного мира. Здесь разрешается осуществление регулируемого туризма и отдыха, для этого проложены туристические маршруты и обустроены туристические стоянки.

Открытые зоны, в которых туристы могут свободно передвигаться, соблюдая природоохранные правила, – зоны обслуживания туристов. Две зоны, куда входят поселки Нугуш и Иргизлы, находятся на западной и восточной границах национального парка. Основными туристическими учреждениями здесь являются гостевые дома.

Рис. 2. Одноядерный концентрический тип функционального зонирования ООПТ (по американской модели экологического туризма)

По европейской модели [6] образован природный парк «Зона покоя Укок» [27] (входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая») [13]. Это регион концентрации археологических памятников (более 150) – курганных захоронений различных археологических периодов – от палеолита до этнографического времени. Укок получил всемирную известность из-за раскопок мумии древней женщины пазырыкской культуры – «Алтайской Принцессы» [11]. Высокогорное плато Укок, компактно расположенное в центре парка в зоне охраны культурных ландшафтов, является сакральным объектом алтайцев. Именно здесь, считают алтайцы, находится второй слой небес и захоронена их прародительница. Укок означает «слово неба», здесь открываются ворота в высший духовный мир. Культурная самобытность коренного населения Кош-Агачского района относится к числу наиболее сохранившихся. Местным населением сохранен ряд обрядов, связанных с микрокосмом данной территории:

1) восхваления Алтая;

2) поклонения родовым местам;

3) обряд посещения целебных источников – аржанов, с соблюдением целого комплекса процедур религиозного, оздоровительного и экологического характера;

4) культы почитания гор, перевалов местностей, рек и т. д.

Особое место занимает «запретная территория», которая связана с целым рядом запретов на охоту и изменения ландшафта. Местным населением сохранены основы народных промыслов и ремесел: по шитью национальной одежды, ковров, войлока, конского снаряжения, строительства традиционного жилья. Поэтому цели парка: развитие традиционных форм природопользования, возрождение и развитие национальной культуры, народных ремесел и промыслов, сохранение традиционно сложившейся самобытной культуры населения, представляющего уникальный природно-этнокультурный комплекс, создание духовно-экологического историко-культурного музея-лаборатории в естественных условиях.

Основное назначение данного региона остается неизменным в течение тысячелетий – использование плоскогорья в качестве зимних пастбищ. На это указывают многочисленные курганные могильники пазырыкской культуры, которые сооружались у зимних стоянок. Природно-климатические условия и ландшафтная характеристика, сохраняющиеся в неизменном виде три тысячи лет, способствуют сохранению традиционного типа природопользования – отгонное скотоводство. Сами природные комплексы сформировались под воздействием выпаса скота, который осуществлялся тысячелетиями. Основные культурные ландшафты парка – сакральный и сельскохозяйственный скотоводческий ландшафт.

Центральное место в природном парке занимают зоны охраны культурных ландшафтов и рекреации. Здесь проходят основные туристические маршруты: Джумалинские ключи, плато Укок, сплавы по реке Ах-Ааха [25]. Стационарных туристических учреждений здесь нет, используются мобильные переносные туристические учреждения. Одно из них – войлочная юрта. Окружают зоны охраны культурных ландшафтов и рекреации заповедная и особо охраняемая зоны: это ненарушенные хозяйственной деятельностью человека территории обитания и пути миграции в Монголию снежного барса и арагли.

Рис. 3. Одноядерный концентрический тип функционального зонирования ООПТ (по европейской модели экологического туризма)

Культурное наследие национального парка «Водлозерский» [19] ведет начало с археологических памятников эпохи мезолита. Здесь обнаружено более 100 археологических памятников разных эпох. Однако наибольшее значение имеет культурное наследие русского освоения Водлозерья. Начиная с XV–XVI вв. здесь формировался изолированный культурный район Русского Севера, отделенный от административных и промышленных центров страны большими расстояниями и полным бездорожьем. В XVII в. край оказался в центре раскола Русской православной церкви. Здесь в Кенозерском монастыре долгое время обитал будущий патриарх Никон. Сохранилось 13 старинных часовень. Важнейший памятник культуры – Ильинский погост – архитектурный ансамбль XVIII в., который был восстановлен (памятник федерального значения).

Русское освоение Водлозерья связано с открытием торгового пути из Великого Новгорода в Белое море, где озеро Водлозеро служило важным перевалочным пунктом. На берегу озера и островах возникли деревни. Поэтому культурным наследием является также исторически сложившийся культурный ландшафт Водлозерья, включающий исторические поселения, и традиционная культура местного населения. Местная культурная традиция включает приемы рационального природопользования (рыболовство, сельскохозяйственное природопользование), изготовление хозяйственного инвентаря (лодок и др.), певческие традиции, магические обряды, этническое самосознание. Территория, где высокая концентрация исторических поселений и расположен Ильинский погост, является компактной зоной охраны историко-культурный объектов.

К северу от озера Водлозеро расположены заповедная зона и зона особой охраны, где находится уникальный в Европе массив старовозрастных деревьев, их средний возраст – 200–280 лет, а отдельные достигают 500–600 лет. Площадь девственных лесов Водлозерья превышает площадь аналогичных лесов зарубежной Европы вместе взятых.

Национальный парк "Плещеево озеро" [21] имеет компактную зону охраны объектов культурного наследия, в которую входит историко-архитектурный комплекс Клещино Городище и Александрова гора (языческое святилище). Комплекс расположен в районе города Переяславль-Залесский на берегу озера Плещеево. Этот город – один из центров формирования русского государства, сам является частью культурного наследия. Заповедную зону составляют расположенные на окраине парка Половецко-Купанские болота.

Таким образом, при концентрическом типе природного парка, образованного по европейской модели [6], в центре расположена территория сохранения историко-культурного наследия, а на границе парка – высокочувствительные средообразующие водораздельные комплексы высокой эстетической ценности, образующие заповедную и особо охраняемую зону. Зона историко-культурного наследия может включать как сакральные объекты, где запрещено любое строительство, так и исторические населенные пункты, гармонично существующие в естественной ландшафтной среде. Природная основа образования объектов историко-культурного наследия – компактный ландшафтный комплекс. В рассмотренных примерах это плато Укок и озера Плещеево, Водлозеро.

2. Одноядерный линейный тип функционального зонирования ООПТ

Линейный тип зонирования характерен для парков, вытянутых вдоль побережья моря, озера, крупной реки, горного хребта. При этом заповедная зона в парках, построенных по американской модели [5], может быть вытянута по горному хребту или на расстоянии от берега. В случае же с европейской моделью [6] зона сохранения культурных ландшафтов, агрозона вытянуты вдоль исторически сложившейся линейной системы расселения, образовавшейся на основе реки, побережья, транспортного коридора.

Рис. 4. Одноядерный линейный тип функционального зонирования ООПТ (по американской модели экологического туризма)

Национальный парк «Алания» [17] расположен на северном склоне Центрального Кавказа и создан в целях сохранения уникальных природных комплексов в юго-западной части Республики Северная Осетия – Алания, которые трансформируются из-за многофакторного антропогенного воздействия. Основан в 1998 г., занимает юго-западную часть Ирафского района Республики Северная Осетия – Алания, называемую Горной Дигорией. Парк расположен на склонах Бокового и частично Главного водораздельного хребта, которые и составляют основу линейной заповедной зоны. К ней примыкает зона рекреации. где проложены основные туристские и альпинистские маршруты. Зоны обслуживания туристов находятся в Айгамугидонском и Хареском ущельях. В селах Стур-Дигора и Дзинага туристические учреждения представлены базами отдыха и альпийскими лагерями.

Национальный парк «Тункинский» [23] образован с целью сохранения природных комплексов бассейна озера Байкал, Тункинской долины, хребтов Восточных Саян и Хамар-Дабана, а также оптимизации природопользования, развития национальной культуры и создания условий для организованного отдыха. В основные задачи парка входит, помимо сохранения уникальной природной среды, сохранение и историко-культурных объектов и комплексов, создание благоприятных условий для традиционного природопользования населения Тункинской долины, восстановление утраченных обрядов, ритуалов, традиций аборигенов – бурят и казаков. Несмотря на то, что осваивать долину начали 13,5 тыс. лет назад, природа сохранилась в первозданном состоянии. Тункинская котловина состоит из бурятских и русских сельских и сакральных культурных ландшафтов. Носителями монгольско-бурятской скотоводческой традиции (буддийско-шаманской) являются буряты, тюркской и тунгуской охотничье-оленеводческой традиции (буддийской и анималистическо-шаманской) – сойоты. Земледельческое (христианское старожильческое) население сформировалось в процессе взаимодействия пришлого русского населения с коренным. Традиционные культовые места местного населения (памятники истории и культуры):

• православные церкви Свято-Покровская, Свято-Иннокентьевская, Князе-Владимирская, Петропавловская;

• дацаны Бодхидхармса, Тушита со старинным буддийским архитектурным ансамблем Бурхан-Баабай;

• древние культовые места, которые относятся к памятникам кочевых цивилизаций центральной Азии – Бурэн-хан.

Основными видами деятельности для жизнеобеспечения местного населения остаются земледелие, скотоводство, собирательство и промыслы. Взаимоотношения между природой и местными сообществами регулируются экологическими традициями. В окрестностях Аршана – места, где бьют источники, считались священными, Ядро местной культуры – шаманизм, который давал ограничения на действия человека к природе. Например, выделение запретных мест – куруков (прообраз заповедников), запрет на рубку темно-хвойных пород деревьев, ныне квалифицируемых как трудновосстановимый ресурс. Некоторые из запретов получили законодательное оформление в Ясе Чингисхана. В традиционных способах хозяйствования буряты избегали чрезмерной концентрации хозяйственных единиц, они жили в улусах (небольших поселениях).

По всей территории парка протекает р. Иркут, где линейно расположена агропарковая подзона. Выгодное географическое положение Тункинской долины, дающее в перспективе району статус межгосударственного туристского коридора между Россией и Монголией, Великий Чайный путь [15]. По дороге вдоль р. Иркут много веков назад пролегал путь Чингисхана. Исторически здесь пролегали чайные, шелковые, бронзовые, золотые и другие пути. Они заложили основы расселения на р. Иркут. Зоны обслуживания туристов включают опорные населенные пункты Кырен, Жемчуг, Аршан и др., где расположены туристические гостиницы, гостевые дома, визит-центры парка.

Природной основой линейной агропарковой зоны Тункинского национального парка является р. Иркут, по долине которой проходили исторические пути

Рис. 5. Одноядерный линейный тип функционального зонирования ООПТ (по европейской модели экологического туризма)

3. Многоядерный линейно-узловой тип функционального зонирования ООПТ

Многоядерное функциональное зонирование парков может быть линейно-узловым и дисперсным. Среди главных особенностей линейно-узлового зонирования парка –долинный или прибрежный характер территории, планировочными осями которой являются реки или побережье, значительная протяженность парка в виде узкой прерывистой полосы. Для американской модели [5] – это наличие нескольких заповедных участков. Для европейской модели [6] – расположение на староосвоенных землях, насыщенность объектами историко-культурного наследия, тесная связь их с историей и эволюцией природных комплексов, богатство и разнообразие сложившихся культурных ландшафтов. Основой формирования парка, образованного по европейской модели, служат исторически и планировочно взамосвязанные сельские поселения с прилегающими угодьями, образованными на основе нескольких рек.

К линейно-узловому типу американской модели [5] можно отнести Прибайкальский национальный парк [26], расположенный вытянутой 470-километровой полосой вдоль побережья Байкала. Парк включает самый крупный охраняемый участок байкальских берегов. Особенно примечательны горные каменистые степи Приольхонья, песчанные дюны острова Ольхон, пустынные степи окрестностей соленых Тажеранских озер, темнохвойные кедрово-пихтовые дебри верховьев р. Алтай, участки тундры и заросли кедрового стланника на водоразделах р. Зундук и Иликта, Кочерникова и Анай.

Вдоль побережья расположено 9 участков заповедной зоны. В зоны обслуживания туристов входят пос. Листвянка, Большое Голустное, Хужир. В первых двух имеются визит-центры парка. Из пос. Листвянка начинаются основные маршруты Прибайкальского национального парка. В пос. Большое Голустное и Хужир для размещения туристов есть гостевые дома.

Рис. 6. Многоядерный линейно-узловой тип функционального зонирования ООПТ (по американской модели экологического туризма)

Национальный парк «Угра» [24] расположен в долинах рек Угра, Жиздра и Ока. Он имеет 7 отдельных кластеров, объединенных в 3 участка: Угорский, Воротынский и Жиздренский. Национальный парк создан для охраны и рекреационного использования типичных среднерусских ландшафтов. На территории национального парка находятся историко-культурные и археологические памятники: стоянки каменного века, средневековые городища, мемориальные усадьбы. Это национальный парк, образованный по европейской модели экотуризма [6]. С долиной Угры связаны крупные сражения в период монголо-татарского ига и польско-литовского нашествия, Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны. Близ Жиздры расположены знаменитые центры духовной жизни – монастыри Оптина пустынь и Шамордино, связанные с именами Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. На национальный парк Угра возложены следующие задачи: сохранение целостности природных и природно-исторических ландшафтов, сохранение и восстановление историко-культурных объектов и комплексов.

Фоновый тип культурного ландшафта – крестьянский сельский ландшафт, основой формирования которого служит комплекс исторически и планировочно взамосвязанных сельских поселений с прилегающими угодьями. Функциональными центрами ландшафта являются исторические поселения с сохранившейся традиционной планировкой, застройкой, духовным и бытовым хозяйственным укладом жизни местного населения. Планировочным центром поселения служит храм. Наиболее интересна угорская излучина от дер. Сергеево. Здесь сохранилась дисперсная система расселения, старинные села с фрагментами усадебных комплексов и памятников культового зодчества. Опорными поселениями были села Плюсово, Сергеево и Никола-Ленивец.

Основными морфоструктурами усадебных ландшафтов являются помещичий дом с хозяйственными постройками, парками, садами, аллеями, функционально связанные сельские поселения, прилегающие угодья. Наиболее примечательные усадебные комплексы – Березичи, Оболенских и Павлищев бор Степановых.

Монастырские культурные комплексы тяготеют к долинам рек Жиздры и Оки. Помимо архитектурного ансамбля, являющегося центром такого ландшафта, его структуру дополняют скиты, святые источники, заповедные рощи, функционально связанные сельские поселения (в историческом прошлом приписанные монастырю – «монастырщина»), прилегающие сельскохозяйственные угодья и лесные дачи. Среди монастырских культурных ландшафтов первостепенную роль играет Оптина пустынь.

Патриархальный ландшафт уездного города сохранился в старом Воротынске и в Климовом Заводе. Исторические заводские ландшафты связаны с дворянскими усадьбами и образуют комплекс усадебно-заводских ландшафтов. Шамординский комплекс включает усадьбу Келлата и прилегающие карьерные разработки в долине р. Выссы. Археологические и военно-исторические ландшафты парка приурочены к долинам основных рек, служивших путями древнего расселения, а во время военных противостояний – линиями обороны.

В границах парка выделяются следующие культурно-ландшафтные зоны: Верхнеугорская – мемориально-археологическая и рекреационная, Среднеугорская Платкино-Сергеевская – аграрно-усадебная и рекреационная, Среднеугорская Плюсковская – аграрная развивающаяся, Среднеугорская-Течинская – аграрно-усадебная, Галкинская – лесохозяйственно-усадебная, Нижнеугорская – аграрно-археологическая, Воротынская – полифункциональная, Окско-Жиздренская – рекреационно-аграрная с элементами монастырской, Среднежиздренская – аграрно-монастырская и туристско-паломническая, Верхнежиздренская долинная – аграрно-усадебная и рекреационная, Верхнежиздренская бассейновая – историко-лесоводческая.

Для сохранения и демонстрации посетителям сложившихся природно-исторических ландшафтов национального парка создана зона охраняемого ландшафта. В ее пределах расположены зоны обслуживания туристов: Угорская, Воротынская, Оптинская, Березическая, Беляевская.

В заповедную зону включены участки, слабо измененные деятельностью человека, труднодоступные и в силу этого пригодные для саморазвития и обеспечения надежной охраны. В этих местах испокон веков селились люди, несмотря на это, леса парка сохранили свою первозданность и величие. Дремучие широколиственные леса Жиздры входили в «засечную черту», оберегавшую Московское государство от набегов степняков. В связи с ее созданием в крае существовал особый градостроительный режим: прокладка дорог, эксплуатация лесов и строительная деятельность были объектами строгой регламентации. При возникновении опасности деревья в охраняемых проходах и вдоль опушки леса подрубались и леса становились непроходимыми для вражеской конницы. Засечные леса с середины XVI в. охранялись и считались заповедными.

Среди главных особенностей парка – долинный характер территории, планировочными осями которой являются р. Угра, Жиздра и Ока, значительная протяженность парка, пересекающего всю территорию области в виде узкой прерывистой полосы, расположение на староосвоенных землях, насыщенность объектами историко-культурного наследия, тесная связь с историей и эволюцией природных комплексов, богатство и разнообразие сложившихся культурных ландшафтов.

Рис. 7. Многоядерный линейно-узловой тип функционального зонирования ООПТ (по европейской модели экологического туризма)

4. Дисперсное многоядерное функциональное зонирование ООПТ

Дисперсное многоядерное функциональное зонирование характерно для национальных парков староосвоенных земель, где исторически сложившаяся система расселения образовалась на основе системы озер. Культурные ландшафты в этом случае чаще всего окружены разрозненными природными ландшафтами, которые и представляют заповедную зону национального парка.

Кенозерский парк [14] – один из последних островков исконно русского уклада жизни, культуры традиций, выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта. Национальный парк является эталонной системой исторической среды обитания человека, поразительный пример сбалансированного и гармоничного сосуществования человека и природы, взаимовлияния и взаимопроникновения природы и культуры, где просматриваются черты русского мироустройства. Жизнь по заветам предков была для этой территории способом сохранения национального самосознания. Важнейшая задача парка – охрана природных комплексов и историко-культурных объектов.

В центре парка расположена дисперсная зона охраны культурных ландшафтов. Культурные ландшафты парка – это «священные рощи» дохристианских времен, часовни с поклонными крестами славянского освоения XII–XV вв., остатки монастырей, деревни с традиционной планировкой, многочисленные водяные мельницы. На территории парка выделено 24 культурно-ландшафтных комплекса. Уберечь культурный ландшафт от деградации можно только при условии ведения местным населением традиционных видов природопользования. Легенды освящают родные места. Со всех сторон Кенозерье окружают леса, где сохранились фрагменты коренных хвойных среднетаежных лесов, практически не затронутых хозяйственной деятельностью, и болотные массивы – бескрайние моховые поля с вкраплениями небольших озер-ламбушек. Эти экосистемы охраняются.

Основную ценность культурного ландшафта Кенозерья представляет разветвленная сеть сельских ландшафтных комплексов, которые начали формироваться в XI–XII вв. в результате новгородской колонизации. Сформировавшись к XVI в., система расселения осталась практически неизменной. Это позволило сохранить сельский ландшафт Русского Севера как результат гармоничного взаимодействия окружающей среды и культуры поморов. Культурный ландшафт включает такие памятники истории и культуры, как деревянные храмы (архитектурный ансамбль церкви Святого Георгия XVII в. в с. Порженское, архитектурный ансамбль шатровой церкви Происхождение Честных Древ Христовых и церкви Обретение Главы Иона Предтечи). Часовни расположены в комплексе со священными рощами – островками нетронутого леса, дошедшими до нас еще со времен язычества. Ценность сельского ландшафта заключается в том, что здесь можно видеть гармоничное сочетание старинных сельских поселений с традиционной для Русского Севера системой сельскохозяйственных угодий, отражающей сложившуюся много веков назад практику общинного земледелия. Таким образом, сочетание малоизмененной природы Северного Поозерья с традиционной культурой поморов создало хорошо сохранившийся уникальный культурно природный ландшафтный комплекс, представляющий собой гармоничное сочетание природного, этнографического и архитектурного наследия, продолжающего жить в традиционной исторической и природной среде, с живыми носителями традиционной культуры, когда-то сформировавшей этот культурный ландшафт. Данная территория в Кенозерском парке является зоной охраны культурного ландшафта, которая делится на подзоны агроландшафта и обслуживания посетителей.

Культурные ландшафты сосредоточены в Приозерье, так как основная масса населенных пунктов и все формы традиционного хозяйствования находятся там. На территории парка 200 озер, но выделяются прежде всего два озера – Кенозеро и Лакшозеро. Приозерные ландшафты занимают небольшую площадь в парке, но уже много веков они являются естественной средой обитания жителей. Предки кенозер выбрали эти места для основания деревень: почти все деревни приозерные. Следовательно, основную ценность культурного ландшафта Кенозерья представляет разветвленная сеть сельских ландшафтных комплексов, история формирования которых восходит к XI–XII вв. [4]. Это и обусловливает многоядерную дисперсность. Планировочная организация туризма опирается на исторически сложившуюся систему расселения, в основе которой – многочисленные озера национального парка. Опорные туристическо-рекреационные центры расположены в Плесецком секторе в дер. Вершинино на Кенозере и в Каргопольском секторе в дер. Морщихинская на Лакшозере. Деревни Усть-Поча, Зенхово, Гужово и др. являются периферийными туристско-рекреационными центрами; в комплексе они составляют подзону обслуживания посетителей.

Рис. 8. Дисперсное многоядерное функциональное зонирование ООПТ (по европейской модели экологического туризма)

В американской модели [5] дисперсность заповедной зоны обусловлена наличием нескольких разнородных уникальных природных комплексов, являющихся экологическими узлами, например Забайкальский национальный парк. Расположен он на восточном берегу оз. Байкал, создан для охраны и изучения уникальных малонарушенных природных комплексов полуострова Святой Нос, южной части Баргузинского хребта, Баргузинского и Чивыркуйского заливов оз. Байкал, архипелага Ушканьих островов. Особая задача –охрана лежбищ байкальской нерпы на Ушканьих островах и массовых скоплений водоплавающих оз. Арангатуй. Это важные экологические узлы парка. В районе Ушканьих островов в летний период скапливаются сотни нерп. Здесь они находят достаточное количество пищи, места для отдыха и защищены от беспокойства человеком особым режимом охраны и использования территории. Поражает на Ушканьих островах обилие и величина муравейников. На всей площади острова (9 кв. км) построено около 6–7 тыс. муравейников различных размеров. Парк имеет компактную хорошо сохранившуюся экосистему. Территория национального парка поделена на зоны с различным режимом охраны и использования территории: зона заповедного режима; зона регулируемого рекреационного и хозяйственного использования; зона обслуживания посетителей и зона с режимом птичьего заказника.

Наиболее крупными орографическими районами парка являются Ушканьи острова, Баргузинский хребет, Святоноский хребет и перешеек Чивыркуйский. Около 40% территории парка представляет собой заповедную зону. Зона заповедного режима разбита на несколько участков и включает территорию к северу от р. Большой Чивыркуй до границы с Баргузинским заповедником, северную часть полуострова Святой Нос от мыса Змеевого и южную часть от мыса Осиновый, а также Ушканьи острова и острова Чивыркуйского залива. Зона заповедного режима в акватории занимает участки Чивыркуйского залива у о. Бакланий и бухты Онгокон, Фертик, Молодость на полуострове Святой Нос к северу от мыса Змеевый. Всякая рекреационная деятельность здесь запрещена.

Зона с режимом птичьего заказника расположена на Чивыркуйском перешейке. Создана с целью охраны водоплавающих и водно-болотных птиц. Здесь допускается ограниченная рыбохозяйственная деятельность, регулирование численности ондатры, ограниченный орнитологический туризм.

Зона регулируемого рекреационного и хозяйственного использования занимает южную часть Баргузинского хребта от р. Большой Чивыркуй, среднюю часть полуострова Святой Нос, Чивыркуйский и Баргузинский заливы. Здесь разрешена туристическая и ограниченная хозяйственная деятельность, строительство объектов рекреационного назначения.

В зоне обслуживания посетителей, на таких издавна используемых человеком участках территории, как Глинка, Большой Чивыркуй, Монахово, предусматривается строительство небольших точек туристического сервиса. Здесь расположены туристические стоянки, естественные пляжи, отведены места для рыбалки. Планировочный центр парка расположен за его пределами на южной границе в пос. Усть-Баргузин.

Рис. 9. Дисперсное многоядерное функциональное зонирование ООПТ (по американской модели экологического туризма)

Выводы

1. Для национальных парков, образованных по американской модели, ядром являются заповедная и особо охраняемая зоны.

2. Ядро парков, образованных по европейской модели [6], составляют зоны охраны историко-культурных объектов.

3. По типу функционального зонирования ООПТ могут быть одно- и многоядерными. Одноядерные ООПТ подразделяются на компактные и линейные, многоядерные – на линейно-узловые и дисперсные.

4. На строение ядра национального парка, образованного по американской модели [5], решающее влияние оказывают экологические узлы и экологические коридоры, от которых зависят устойчивость и биологическое разнообразие ООПТ. Они образуют заповедную зону.

5. При компактном типе функционального зонирования заповедная зона формируется на основе крупного экологического узла (горный узел, место истока рек и т. д.). При линейном типе заповедная зона имеет в своей основе экологический коридор (долину реки, водораздел). Дисперсный тип функционального зонирования предполагает несколько заповедных зон, основанных на разнородных экологических узлах. Линейно-узловой тип функционального зонирования строится на основе побережья.

6. На строение ядра национального парка, образованного по европейской модели [6], большое влияние оказывает культурный ландшафт, возникший и развивающийся на природной основе. Он составляет основу зоны историко-культурных объектов. Компактная зона охраны историко-культурных объектов строится на основе поселения или сакральной территории, расположенной на компактном природном объекте (озеро, горное плато). Линейная зона охраны историко-культурных объектов опирается на исторически сложившуюся линейную систему расселения, имеющую однородный культурный ландшафт. Природная основа системы расселения – река, побережье моря. Линейно-узловое строение зон охраны историко-культурных объектов национального парка основывается на разнородных культурных ландшафтах, образованных на основе линейных природных объектов. Дисперсный тип функционального зонирования имеют зоны охраны историко-культурных объектов, в основе которых лежит озерная исторически сложившаяся система расселения.

7. Обе модели предполагают различные планировочные организации территории:

- для американской модели [5] национального парка характерно расположение планировочных центров на периферии, в то же время центральную часть занимают заповедные и особо охраняемые зоны, где любое строительство запрещено или очень ограничено;

- по европейской модели [6] планировочная структура национальных парков опирается на исторически сложившуюся систему расселения с учетом исторически сложившейся системы заповедных и священных мест.

1. Ivanov, А. N., Chizhova V. P. (2010) Protected Natural Territories. Мoscow (in Russian).

2. Melluma, А. J. (1982) Recreation in Nature as a Nature Protection Problem. Riga: NPO "Silava" Latvian Forest Research Institute (in Russian).

3. Slipenchuk, M.V. (ed.) (2014) Objects of Natural Heritage and Ecotourism. Proceedings of international conference (Ulan-Ude – Gremychinsk, 25-27 August 2014). Мoscow: Moscow State University (in Russian).

4. Arsenyeva, E. I. (2008) Cultural Landscapes of the Russian North and Possibilities for Developing Eco-Cultural Tourism. Summary of PhD dissertation. Saransk (in Russian).

5. Astanin, D. М. (2017) The American Model of Ecological Tourism –Minimization of Environmental Impact and Related Planning Aspects [Online]. Architecton: Proceedings of Higher Education, No. 4 (60). Available at: http://archvuz.ru/en/2017_4/3 (in Russian).

6. Astanin, D. М. (2017) The European Model of Environmental Tourism – Preservation of Traditional Culture and Its Impact on the Planning of Recreational Areas [Online] Architecton: Proceedings of Higher Education, No. 3 (59). Available from: http://archvuz.ru/en/2017_3/7 (in Russian).

7. Zvorykin, K. V. (1987) Applied Scientific Aspects of Typology and Evaluation of Recreational Areas. Bulletin of the Moscow State University. Series 5: Geography, No. 4, p. 10 (in Russian).

8. Litvinov, V.F. et al. (1997) Ecotourism as a Means of Preservation of Natural and Cultural Heritage. In: World Natural and Cultural Heritage in Education. Proceedings of 3rd Republican Pedagogical Research Seminar. Moscow: Herzen State University, p. 100–102 (in Russian).

9. Chizhova, V. P., Gattsiev, M.M. (2013) Development of Tourism in the National Park "Alania": Social and Ecological Conditions and Restrictions. Russian Journal of Sustainable Tourism, No. 3, p. 43–46 (in Russian).

10. Chizhova, V.P. (2013) Development of Ecotourism in Protected Natural Territories (Eco-Geographical Aspect). Russian Journal of Sustainable Tourism, No. 3, p. 7–12 (in Russian).

11. Altai Princess [Online]. Available from: https://kulturologia.ru/blogs/161012/17242/ (in Russian) (in Russian).

12. Zabaikalsky National Park [Online]. Available from: http://zapovednoe-podlemorye.ru/territory/zabnatpark/ (in Russian).

13. The Golden Mountains of Altai [Online]. Available from: http://unesco.ru/ru/?module=objects&action=view&id=12 (in Russian).

14. Kenozersky National Park [Online]. Available from: http://www.kenozero.ru/ (in Russian).

15. Interstate tourist corridor between Russia and Mongolia [Online]. Available from: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-07/26/content_38961656.htm (in Russian).

16. Sochi National Park [Online]. Available from: http://sochinationalpark.ru/ (in Russian).

17. Alania National Park [Online]. Available from: http://npalania.ru/ (in Russian).

18. Bashkiria National Park [Online]. Available from: http://npbashkiria.ru/ (in Russian).

19. Vodlozersky National Park [Online]. Available from: http://vodlozero.ru/ (in Russian).

20. Losiny Ostrov National Park [Online]. Available from: http://elkisland.ru/ (in Russian).

21. Plesheevo-Lake National Park [Online]. Available from: http://www.plesheevo-lake.ru/ (in Russian).

22. Samarskaya Luka National Park [Online]. Available from: http://npsamluka.ru/ (in Russian).

23. Tunka National Park [Online]. Available from: http://www.tunkapark.ru/ (in Russian).

24. Ugra National Park [Online]. Available from: https://parkugra.ru/ (in Russian).

25. Principal tourism routes: Djumalinskiye hot springs, Ukok plateau, trips down River Aha [Online]. Available from: http://aru-kem.ru/putevoditel-3/marshruty-altaya/na-plato-ukok/ (in Russian).

26. Pribaikalsky National Park [Online]. Available from: http://pribaikaly.ru/ (in Russian).

27. Ukok National Park [Online]. Available from: http://www.ukok-park.ru/ (in Russian).

Citation link

Astanin D.M. TYPOLOGY OF FUNCTIONAL ZONING OF NATIONAL AND NATURAL PARKS [Online] //Architecton: Proceedings of Higher Education. – 2018. – №1(61). – URL: http://archvuz.ru/en/2018_1/4

©

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная