Архитектон: известия вузов. №4 (84) Декабрь, 2023

Градостроительство

Фролова Наталья Алексеевна

аспирант кафедры архитектуры и урбанистики.

Научный руководитель: доктор архитектуры, профессор Н.П. Крадин.

Тихоокеанский государственный университет.

Россия, Хабаровск, e-mail: 2021100499@pnu.edu.ru

Крадин Николай Петрович

доктор архитектуры, профессор кафедры архитектуры и урбанистики,

член-корреспондент РААСН, председатель Хабаровского краевого отделения ВООПИиК.

Тихоокеанский государственный университет.

Россия, Хабаровск, e-mail: n_kradin@mail.ru

Сидими – дачный поселок в Уссурийском крае: градостроительные и архитектурные особенности

УДК: 72.03

DOI: 10.47055/19904126_2023_4(84)_15

Аннотация

Ключевые слова: Сидими (Сидеми), загородная усадьба, Приморье, замок Янковских, имение семьи Бринер

Введение

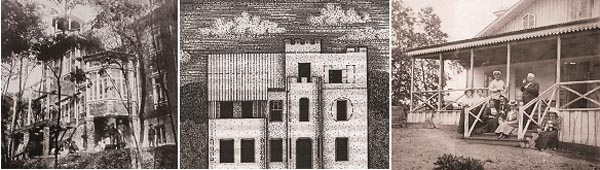

Первые 20 лет ХХ в. – время расцвета дачной жизни в Приморье и Приамурье. В частности, на карте Приморской области можно видеть названия дач, принадлежавших видным семьям Владивостока: Линдгольм (залив Находка), Шевелевых (бухта Кангауз), Старцева (о. Путятин), Гольденштедт, Даттан и Прей (в имении Новогеоргиевское). В 1916 г. у станции Океанская началось строительство Сад-города. Этот курортный поселок устраивался по образцу города-сада Э. Говарда. В 1918 г. в бухте Витязь были построены дома Я. М. Янковского и В.М. Шевелева. Загородная архитектура названных имений своим стилевым разнообразием (рис.1) иллюстрировала смешение многих культур, объединившихся на Дальнем Востоке Российской империи рубежа XIX–ХХ вв. – русской деревянной традиции, китайской, корейской, британской колониальной архитектуры, «замковой» псевдоготики, неоклассицизма. Интернациональный характер архитектуры сочетался в них с уникальным укладом дальневосточной дачной жизни, сформировавшейся к тому времени.

Рис.1. а – загородный дом семьи Шевелевых в бухте Кангауз, 1914 [1, с. 39],

б – замок Я. Янковского в бухте Витязь [2, с. 31];

в – дача семьи Линдгольм в заливе Находка. Источник: https://pastvu.com/p/320975

К сожалению, приморские загородные имения того времени не сохранились за редким исключением. Теперь мы можем судить об этих имениях лишь по некоторым дошедшим до нас фотодокументам и мемуарам их бывших жителей.

Поселок Сидими (Сидеми) в этом списке – то самое исключение, место, где сохранились (пусть и в руинах) немногочисленные дачные постройки конца XIX – начала ХХ в. Основываясь на натурных исследованиях развалин Сидими, графических и литературных документах, можно попытаться хотя бы гипотетически восстановить облик поселка с тем, чтобы исследовать устройство загородной жизни дальневосточного общества более чем столетней давности.

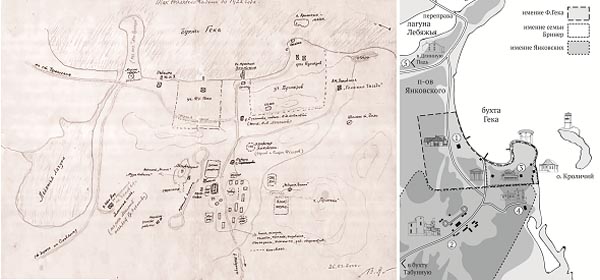

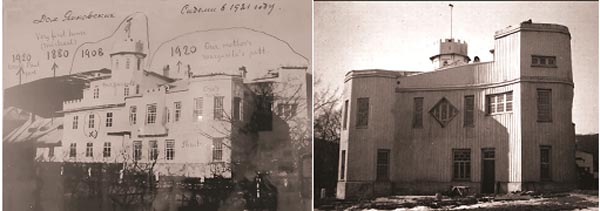

Во многом это стало возможным благодаря наследию Валерия Юрьевича Янковского – писателя, который провел детство в имении деда и отца в Сидими. В частности, он нарисовал по памяти схему поселения в начале 1920-х гг. (рис. 2а), когда вместе с семьей ему пришлось покинуть Россию.

Рис. 2. а – Схема поселка Сидими начала 1920-х гг., составленная В.Ю. Янковским в 2000 г.; б – Сидими на карте

Источник: Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева

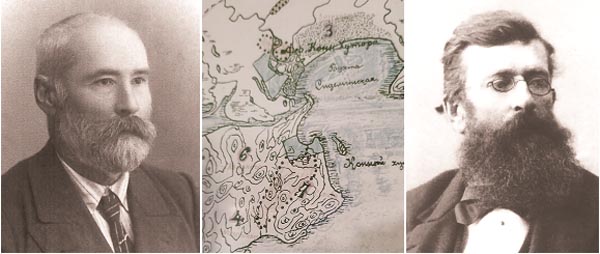

Основание Сидими. Гористый полуостров Янковского (в то время – Славянский), расположенный напротив Владивостока в Амурском заливе Японского моря, соединен с материком только узким перешейком. Именно его изолированность и защищенные сопками долины привлекли основателей Сидими – отбывшего сибирскую каторгу польского шляхтича Михаила Янковского (рис. 3а) и вольного финского шкипера Фридольфа Гека (рис. 3в). Полуостров, однако, не был безопасным: поселенцы были вынуждены защищаться от нападений тигров, барсов и волков. В 1879 г. в результате набега маньчжурских разбойников-хунхузов Гек потерял здесь жену и сына.

Рис. 3. а – Михаил Иванович Янковский [3, с.88];

б – схема землевладений М.И. Янковского и Ф. Гека из коллекции музея первостроителей Сидими, пос. Безверхово;

в – шкипер Фридольф Гек [3, с. 444]

Следует отметить, что название будущий поселок получил от удэгейского «Сидеми» – Большая река (по названию протекающей поблизости реки). Местные корейские крестьяне позже стали называть полуостров «Нэнунисоме», «остров Четырезхглазого» (прозвище М.И. Янковского). В 1877–1879 гг. М. Янковский и Ф. Гек обосновались на берегу бухты (в настоящее время бухта Гека) и начали строительство своих усадеб. На карте из собрания музея первопоселенцев Сидими отмечены землевладения основателей поселка (рис. 3б).

Архитектура первых построек Сидими скромна. Ф. Гек построил свой дом на берегу бухты (рис. 2б). Во время поездки на полуостров Янковского в 1880 г. владивостокский фотограф и соратник Ф. Гека Карл Шульц сделал снимок постройки. Судя по фотографии, это имеющее Т-образный план одноэтажное здание с небольшим мезонином и крыльцом, обращенными к морю (рис. 4а). Рядом с домом находился каменный ледник (рис. 4б, в), представлявший собой прямоугольный в плане объем, с небольшим окном в торцевой стене и проемом в крыше, а также небольшим прямоугольным сводчатым тамбуром входа [4, с. 291] и другие хозяйственные постройки. «Особенно живописными были ворота, сделанные из китовых ребер, удостоверяющие, что здесь живет китобой. У входа Гек поставил мощные гранитные столбы с выбитыми на них подковами счастья» [3, с. 94].

Рис. 4. а – дом Ф. Гека [10, с. 200]. Ледник в усадьбе Ф. Гека. б – фото 2022 г.; в – аксонометрия [4, с. 291]

Имение Янковских. «Наше имение находилось как бы в чаше, окруженной горами. Все сопки покрыты лесом, и только одна на северо-западе оставалась совершенно голой, за счет чего получила название Лысая» [5, с. 18], – писал Валерий Юрьевич Янковский, внук основателя Сидими.

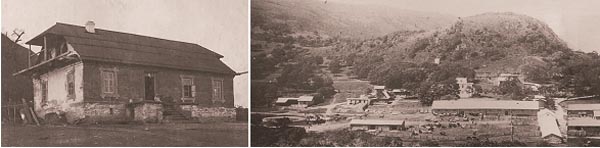

Дом семьи М. Янковского (1880 г. постройки) (рис. 2б) – одноэтажный, из саманного кирпича, с оштукатуренными стенами, стоящий на фундаменте из дикого камня (рис. 5а). Единственный декоративный элемент на фасаде – характерные деревянные наличники, которые затем будут встречаться и на более поздних постройках в имении.

Благодаря усилиям первопоселенцев в следующие десятилетия Сидими росло и развивалось. «Морской волк (Ф. Гек – прим. Н.А. Фроловой) все силы и знания отдаст морю, а Янковский – земле» [6, с.17]. Вместе с женой Ольгой Лукиничной, детьми и помощниками Михаил Иванович Янковский создал образцовое хозяйство с конным заводом и собственной породой лошадей, плантацией женьшеня, оленьей фермой, садом, рыбалками, пристанью и телефонной линией, соединяющей отдаленные уголки полуострова. В декабре 1902 г. Янковскому было разрешено выкупить 700 десятин земли имения и взять в аренду еще 7800 десятин на 24 года.

Рис. 5. а – дом Янковских. Источник: https://pastvu.com/p/57375 ; б – панорама усадьбы Янковских.

Фото 1918 г. [6, с. 48]

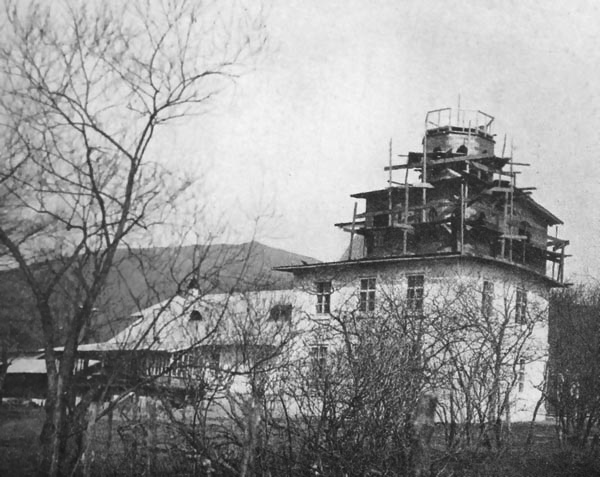

В 1908 г., за несколько лет до смерти (1912), Михаил Иванович передал владение поместьем своему второму сыну Юрию, который продолжил развивать хозяйство и благоустраивать имение. В 1911 г. главный дом хозяева подвергли реконструкции: к прежнему одноэтажному был пристроен новый трехэтажный объем, завершенный восьмигранной башней со смотровой площадкой и флагштоком. Ограждение галереи третьего этажа и завершение башенки украшены зубцами-машикулями, что придавало постройке сходство с крепостью (рис. 6). «Замковый» характер архитектуры дома, названного замком Янковских, не столько отдавал дань моде на псевдоготику и отсылал к истории польского дворянского рода, сколько являлся жизненной необходимостью. «Наш белый дом-замок с башнями и бойницами на полуострове Янковского, по-удэгейски – Сидими, был постоянно готов к обороне против маньчжурских разбойников-хунхузов» [5, с. 8].

Рис. 6. Дом семьи Янковских. Реконструкция 1911 г. [6, с. 34]

Перестройка дома была осуществлена по проекту старшего сына Михаила Янковского Александра, который в 1898 г. с братом Юрием совершил поездку в Соединенные Штаты и обучался строительству во время работы на постройке Панамского канала. Уже после своего возвращения из США он работал архитектором в Николаевске-на-Амуре [6, с. 43]. По воспоминаниям племянника, писателя и летописца семьи Валерия, именно он был автором всех построек в имениях Янковских. Вместе с женой брата Маргаритой Михайловной (урожденной Шевелевой) Александр составил проект следующей реконструкции дома в 1920 г. С запада и востока к замку были пристроены двухэтажные объемы, в которых разместились большая гостиная и личные комнаты детей и внуков Михаила Ивановича Янковского. На архивной фотографии В.Ю. Янковский подписал назначение комнат: покои родителей, часть дяди Павла Михайловича, комнаты детей, театр (рис. 7). Архитектура дома становится более сложной и интересной, соответствующей возросшему благосостоянию семьи и ее высокому положению во владивостокском обществе. «Дом у них был очень необычный. Все двери – разных очертаний: круглые, овальные, квадратные, свободной формы» [7, с. 48], –вспоминает Ирина Бриннер. Башенки разной формы по углам, эркер, балкон, криволинейный боковой фасад с окнами разной формы и оригинальной расстекловкой – наиболее характерные элементы обновленного дома Янковских. На башенке рядом с флагштоком, на котором развевалось знамя с гербом семьи, была установлена эолова арфа в виде летящей русалки.

Рис.7. Дом семьи Янковских. Реконструкция 1920 г. Источники: музей первопоселенцев Сидими (пос. Безверхово),

Источник: https://pastvu.com/p/164678

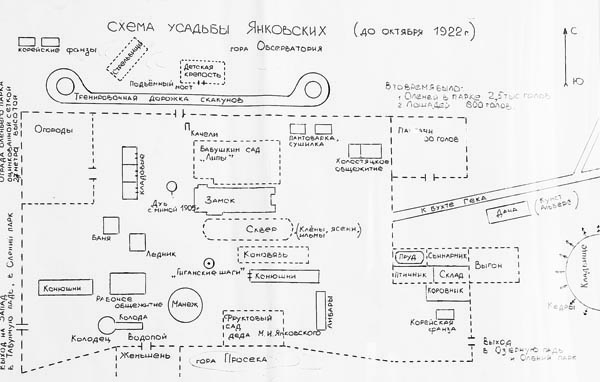

Обновлялся и достраивался не только главный дом, но и все имение в целом. В музее первостроителей Сидими, основанном правнуком Ф. Гека Л.Ю. Васюкевичем в поселке, хранится схема усадьбы, составленная Валерием Юрьевичем Янковским (рис. 8).

Рис. 8. Схема усадьбы Янковских в начале 1920-х гг. Источник: музей первопоселенцев Сидими (пос. Безверхово)

Служебные постройки усадьбы – это многочисленные конюшни, склады, жилье для работников, ледник, птичник, коровник. Все они имеют в принципе утилитарный облик. «Неподалеку от родительского дома, возле бани, стоял одноэтажный кирпичный домик с громким названием «дворец»: общежитие холостяков-конюхов» [5, с. 299]. Более второстепенные строения (например, ворота и др.) выстроены в простой, но несколько элегантной манере, вполне "работающей" на образ поместья в виде замка (рис. 7в). «… широкие, висящие на круглых каменных столбах, железные ворота. На каждом столбе – огромная гончарная ваза с ниспадающей огненного оттенка настурцией» [1, с. 7]. Еще одна важная черта архитектуры Сидими – вписанность ее в природное окружение, сопки, тайгу и море.

Главный дом не вмещал всех членов большой семьи Янковских. Для них имелись на этой огромной территории свои небольшие усадьбы. Средний сын Янковских Ян Михайлович в 1907 г. на севере полуострова в Длинной пади вместе со своими друзьями основал «коммуну», в которой построил дом и конюшни для лошадей (рис. 2б, 5). В 1909 г. коммуна распалась, но Ян Михайлович с семьей жил здесь до 1918 г., когда он переехал в новый дом-крепость в бухте Витязь. Сохранилась одна фотография дома, на которой запечатлена довольно скромная двухэтажная деревянная постройка с крыльцом под двускатной крышей (рис. 9б).

Анна Михайловна Янковская-Пиотровская, вторая из дочерей, также поселилась на собственном хуторе (рис. 2б, 4). «В так называемой Озерной пади, на горке над продолговатым озером, отделенным от моря каменистой грядой, встал двухэтажный дом, коровник, птичник. Назвали этот хутор «Галкино гнездо» (рис. 9а) [5, с. 301].

Были у Янковских на полуострове и другие постройки. Лето семьи владельцев Сидими проводили на дачах у моря – в песчаной Табунной бухте (Дэгемани – название, составленное из слогов имен Маргариты Михайловны и ее родственниц). В бухте Гека у каждой семьи была своя «именная» пристань.

Рис. 9. а – «Галкино гнездо», дом А.М. Янковской-Пиотровской [6, с. 95]:

б – дом Я.М. Янковского в Длинной пади [6, с. 102]

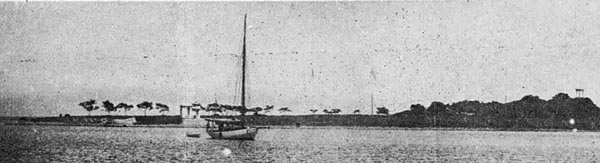

Имение семьи Бринер. Юлий (Жюль) Бринер (рис. 11а), предприниматель из Швейцарии, владелец Тетюхинского месторождения, транспортной компании, нескольких домов во Владивостоке, был хорошим знакомым Михаила Янковского. Побывав на полуострове и получив большое впечатление от его природы, он задумал обосноваться на Сидими. Хотя шкипер Гек не захотел продавать свою землю, Бринер арендовал у него около 50 га на живописном полуострове. После смерти шкипера Гека в 1904 г. имение перешло его дочери Елене Фридольфовне Васюкевич, у которой семья Бринер и выкупила арендованный участок (рис. 11).

Рис. 10. Вид на полуостров Бринеров, пристань и беседку. Источник: https://pastvu.com/p/883914

Главный дом усадьбы был построен в глубине участка (рис. 2б, 3). «Дедушкин дом был ближе к закрытой бухте, где мы рыбачили и купались, и туда приходили лодки. Дом был большой, деревянный, вокруг всего первого этажа шла веранда, а по второму – балкон» [7, с. 45]. Деревянные ограждения балконов и веранд, обрамления окон, резьба под коньком двускатной крыши, резные карнизы – простые, лаконичные детали, четко обозначающие назначение дома – русской деревянной дачи большой семьи (рис. 11б, в). На второй этаж вела чугунная винтовая лестница. К сожалению, после пожара в начале 1990-х гг., уничтожившего дом, от нее сохранилось лишь кольцо фундамента.

Рис. 11. а – Юлий Бринер [3, с. 48]; б, в – главный дом имения семьи Бринер, из коллекции музея первостроителей Сидими

Кирпичный гостевой дом был построен на берегу Амурского залива (рис. 12а). Это одна из немногих построек, сохранившихся до наших дней (в руинах). Разнообразие в простую архитектуру этого одноэтажного дома с мансардой вносят такие детали, как круглый эркер на западном фасаде, лучковые перемычки над проемами. Здесь жили сыновья Юлия Бринера с семьями. Между главным и гостевым домами была высажена дубовая аллея.

Рис. 12. а – гостевой дом Бринеров. Фото 1950-х гг.;

б – беседка в имении, из коллекции музея первостроителей Сидими

Источник: https://pastvu.com/p/874983

Среди остальных построек усадьбы – летняя кухня и ледник, конюшня, кирпичные дома работников, пристань на другой стороне мыса и круглая беседка на скале в классическом стиле (рис. 12б).

В глубине участка была построена семейная усыпальница. Она представляет собой врезанный в склон сопки кубический объем из каменных блоков с лаконичным псевдодорическим портиком. В плиту перекрытия были вмонтированы цветные витражи. После революции усыпальница была разграблена. Однако, в отличие от остальных исторических построек Сидими, она сохранилась до наших дней. В 2022 г. была проведена ее реставрация (рис. 13).

Рис. 13. Усыпальница в имении Бринеров после реставрации. Фото Н.А. Фроловой, 2023

Заключение

Анализ градостроительных и архитектурных особенностей дачного поселка Сидими как единого усадебного комплекса позволяет выделить общие черты загородной архитектуры юга русского Дальнего Востока конца XIX – начала ХХ в. С одной стороны, она развивается в русле новейших стилистических течений этого периода. На небольшой территории полуострова Янковского были представлены образцы исторических стилей – неоклассики, псевдоготики – в сочетании с русской деревянной традицией и, позднее, элементами модерна. Стилистическое разнообразие было, однако, обусловлено не только следованием архитектурной моде, но и функциональными требованиями (например, обеспечивать защиту от разбойников и диких зверей), многонациональным составом жителей Сидими. При том высоком статусе, которым обладали семьи Янковских, Гек и Бринер во владивостокском обществе (и которому соответствовали их городские дома), их загородные усадьбы отличают утилитарность, функциональность и скромность отделки, а также согласованность с природным окружением. На расположение и облик усадебных построек (в особенности служебных) повлияли также те виды хозяйственной деятельности, которыми занимались в поместьях: китобойный промысел, рыбалка, оленеводство и пантовое хозяйство, разведение женьшеня, конный завод.

Библиография

1. Шевелев, О.В. Бухта Витязь и другие истории. Дневник моей юности / О.В. Шевелев – Владивосток: Рубеж, 2013. – 272 с.

2. Касьянов, Н.В. Польский замок у Тихого океана / Н.В. Касьянов, В.И. Калинин // Зап. О-ва изучения Амурского края. – 2003. – т. 36, вып. 2. – С. 28–35.

3. Хисамутдинов, А.А. Владеть Востоком: предприниматели Дальнего Востока – просветители и меценаты (как все начиналось) / А.А. Хисамутдинов – Владивосток: Рубеж, 2016. – 464 с.

4. Фролова, Н.А. Ледник: от функции к архитектуре. Ледники загородных усадеб семей Бринер и Гек в Приморье / Н.А. Фролова, Н.П. Крадин // Новые идеи нового века – 2023: Миат-лы двадцать третьей Междунар. науч. конф., т.1. – Хабаровск: ОЭПИ РИОЦ ТОГУ, 2023. С. 289–294 – URL: https://pnu.edu.ru/ru/library/elektronnye-izdaniya/collections/#digest

5. Янковский, В.Ю. От Сидеми до Новины. Дальневосточная сага / В.Ю. Янковский. – Владивосток: Рубеж, 2011. – 608 с.

6. Янковские. От Сидеми от Калифорнии. – Владивосток: Рубеж, 2018 – 280 с.

7. Бриннер, И. Что я помню. Воспоминания / И. Бриннер – Владивосток: Рубеж, 2014. – 280 с.

8. Иванова, А.П. Утраченная деревянная архитектура Тихоокеанской России /А.П. Иванова // Проект Байкал. – 2020. – № 63. – С.130–137.

9. Фролова, Н.А., Крадин, Н.П. Руина как текст / Н.А. Фролова, Н.П. Крадин // Academia. Архитектура и строительство. – 2023. – № 3. – С. 9–18.

10. Александровская, Л.В. Карл Шульц – фотолетописец Владивостока конца XIX века / Л.В. Александровская – Владивосток: ПГОМ им. В.К. Арсеньева, 2013 – 256 с.

Ссылка для цитирования статьи

Фролова, Н.А., Крадин, Н.П. Сидими – дачный поселок в Уссурийском крае: градостроительные и архитектурные особенности / Н.А. Фролова, Н.П. Крадин //Архитектон: известия вузов. – 2023. – №4(84). – URL: http://archvuz.ru/2023_4/15/ – doi: 10.47055/19904126_2023_4(84)_15

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная