Architecton: Proceedings of Higher Education №2 (30) June, 2010

History of architecture

Konysheva Evgeniya V.

PhD (Art Studies), Associate Professor

South Ural State University (National Research University);

Senior Research Fellow. Research Institute of Theory and History of Architecture and Urban Planning within

the Central Institute for Research and Design under the Ministry of Construction and Housing

and Communal Services of the Russian Federation

Russia, Chelyabinsk, e-mail: e_kon@mail.ru

Meerovich Mark G.

Doctor of Architecture, Doctor of Historical Sciences, Professor,

Corresponding Member of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences,

Corresponding Member of the International Academy of Architecture.

Irkutsk State Technical University.

Russia, Irkutsk, e-mail: memark@inbox.ru

ERNST MAY AND OPEN QUESTIONS IN THE HISTORY OF SOVIET ARCHITECTURE (With Reference to the City of Magnitogorsk)

УДК: 72.03

Шифр научной специальности: 85.113(2)6

Abstract

Keywords: social cities, master plans, foreign architects in the USSR, industrialization, housing

Исследование выполнено при финансовой поддержке: Фонда Герты Хенкель в рамках краткосрочной стипендии для проведения научного исследования в ФРГ по теме: "Немецкие архитекторы в сталинском СССР – борьба за массовое жилище". StNr. 103/5703/0313. 2009-2010 (Меерович М.Г.); Американского Совета Научных Сообществ (ACLS) в рамках реализации проекта "Архитектурный образ советского города как зеркало идеологии: проекты реконструкции южно-уральских городов и их реализация в 1920 – 1950-е гг.", грант 2009/2010 (Конышева Е.В.)

В конце 1920-х гг. в СССР в традиционных для России зонах индустриального освоения: в Ленинградской области, Горьковском крае, на Средней Волге, Урале, а также в таких регионах как Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский, на севере страны, в Южном Казахстане, Средней Азии, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе начинается интенсивное возведение комплексов военно-промышленных предприятий, традиционно именуемое «индустриализацией». Объекты ВПК размещаются, во-первых, в местах, выгодных с точки зрения минимизации затрат на промышленное строительство (ровные строительные площадки, наличие проточной воды и т.п.); во-вторых, в местах наиболее приемлемых в отношении выработки и снабжения электроэнергией, жизненно необходимой для энергоемкой тяжелой промышленности; в-третьих, как можно ближе к местам залегания полезных ископаемых; в-четвертых, в зонах, оптимальных с точки зрения формирования макрорегиональных транспортных систем; в-пятых, в местах, недосягаемых для бомбовых ударов авиацией вероятного противника.

При промышленном предприятии возводится селитьба, обеспечивающая расселение точно подсчитанного количества трудоспособного населения, удовлетворяющего потребности производства в рабочих определенных профессий и квалификационного состава. Концептуальное требование территориальной привязки к промышленному предприятию расселяемых подле него и специально перемещенных сюда трудовых ресурсов, приводит к трактовке социалистического поселения как «промышленно-селитебного» комплекса. Причем из этих двух слов ключевым является «промышленный», потому, что развитие города определяется в первую очередь производственными задачами, а не жизненными потребностями горожан. В условиях советской индустриализации такая концептуально-теоретическая трактовка полностью соответствует идеологическим представлениям о формах организации жизнедеятельности рабочего населения, все существование которого должно было быть подчинено задаче служения социалистическому государству.

В СССР с начала 1930-х гг. градостроительное проектирование обязано обеспечивать реализацию доктрины соцрасселения. Любое содержательное сопротивление этой доктрине оказывается невозможным в условиях целенаправленного превращения профессии в государственную службу, призванную «визуализировать» решения, которые принимаются в иных отраслях деятельности и знания – военной, транспортной, энергетической, экономической, промышленной, ресурсодобывающей, идеологической и т.п. Архитекторы-проектировщики, привлеченные к проектированию соцгородов и соцпоселков, оказываются в весьма сложном положении – на острие сталкивающихся интересов государственных органов управления и планирования; ведомственного «промышленного лобби» и местных органов власти; предписаний нормативно-законодательных документов и неписанных идеологических постулатов; в постоянной зависимости реализации своих творческих замыслов от квалификации рабочей силы; от порядочности и образованности руководителей строек и прорабов; от качества предпроектных исследований и многих других аспектов. Конфликт интересов повсеместно проявляется столь остро и оказывается столь непреодолимым, что о него разбиваются подчас самые грамотные планировочные идеи и самые качественные градостроительные решения.

В зонах индустриального освоения в первой половине 1930-х гг. активно работают не только советские проектировщики, но и интернациональные бригады архитекторов: Э. Мая (М. Стам, Г. Шмидт, В. Шульц, В. Швагеншайдт, Ф. Форбат, В. Шютте, Г. Шютте-Лихотски и др.) и Г. Майера (Ф. Тольцинер, К. Пюшель, Т. Вайнер, Л. Бэесе и др.). Они проектируют поселения, выезжают на место для осуществления архитектурного надзора и консультативной помощи строителям, пишут экспертные заключения, публикуют статьи, участвуют в заседаниях многочисленных градостроительных комиссий и т.п. Безусловно, наиболее обостренно проблемы советского градостроительного проектирования ощущаются именно иностранными градостроителями, сформировавшими свой творческий метод в иной профессиональной среде и в иных организационных и политических условиях. Приехав в СССР, они оказываются в специфической и непривычной для них ментальной, социально-экономической, идеологической среде, и им очень сложно совмещать свои представления о новом обществе и той революционной архитектуре, которая, как им казалось, обязательно должна здесь появляться, с советскими реалиями, в которые они вынуждены погружаться.

Вопросы деятельности иностранных, в частности немецких, архитекторов в СССР в 1930-е гг. детально освещаются лишь в небольшом количестве отечественных исследований [12, 21, 22, 23, 30, 31, 55, 56]. Значительно более широко и подробно – в зарубежных исследованиях [57–65]. Однако эта тема еще очень далека от своего всестороннего раскрытия. Данная статья рассматривает всего лишь один фрагмент деятельности в СССР более чем полутора сотен иностранных архитекторов, отдававших в 1930-е гг. свои силы, знания, интеллект делу становления советской индустриализации, – творчество Э. Мая по проектированию социалистического Магнитогорска.

Сам архитектор необъяснимо мало и поверхностно писал о содержании своего почти четырехлетнего пребывания в СССР и фактически ничего не сообщил о причинах, побудивших его, в конечном счете, покинуть «страну победившего социализма». В СССР Э. Май имел довольно высокий неофициальный статус и играл ключевую роль в принятии некоторых организационно-нормативных и концептуально-политических решений. Он участвовал в закрытых заседаниях различных комиссий, давал советы советским администраторам высокого уровня, принимал активное участие в разработке технологии градостроительного проектирования, значительно повлиявшей на содержание массового гражданского проектирования в стране и т.п. В его деятельности по проектированию соцгорода Магнитогорска остается множество загадок. Почему именно он получил задание проектировать Магнитогорск, несмотря на то, что к моменту его приезда в СССР работа над генеральным планом Магнитогрска уже полным ходом осуществлялась советскими проектировщиками? Почему проектирование так затянулось (особенно на фоне других работ, которые группа Э. Мая выполняла за месяц-полтора)? Почему исходные установки постоянно изменялись, и архитекторы «метались», проектируя город то на правом, то на левом берегу реки Урал? Отчего восхваления сменились порицанием, и Э. Май, покинувший СССР, был публично обвиненн во всевозможных «профессиональных грехах»?

* * *

В конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. на Урале возводится целый «сгусток» социалистических городов-новостроек при промышленных предприятиях: на Уралмаше в Свердловске, Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле, Локомотивстрое в Орске, Челябинском тракторном заводе, Магнитогорском металлургическом заводе и др. Гражданские названия предприятий не должны вводить в заблуждение – все это базовые объекты советского военно-промышленного комплекса. Промышленные гиганты и селитьба при них объявляются «ударными стройками» первой – второй пятилеток и «образцами» воплощения новых принципов трудового поведения и жизненного уклада.

Рис.1. Панорама ММК. Фото Е. В. Конышевой, 2005

В соответствии с постулатами концепции нового «социалистического города» в СССР, главным фактором, определяющим возникновение нового поселения городского типа, основным источником финансирования жилищного строительства в нем, а также организационным смыслом его существования должно являться промышленное предприятие. Это «свойство» закрепляется термином «градообразующее предприятие», так как помимо него в городе существуют и функционируют многие другие учреждения разного профиля – сопутствующие, вспомогательные, обслуживающие и т.п. Проектирование поселения находится в ведении того промышленного ведомства, которому принадлежит градообразующее предприятие; это положение с ноября 1927 г. вполне официально закрепляется в изданном СНК СССР «Положении о порядке утверждения проектов по промышленному строительству, производимому ВСНХ СССР, высшими советами народного хозяйства союзных республик, их местными органами и подведомственными им предприятиями и учреждениями» [48]. Новый город трактуется не как «гражданское сообщество», а исключительно как «пролетарский центр». Такое положение зафиксировано, например, в Постановлении СНК РСФСР «О строительстве Магнитогорского комбината и г. Магнитогорска» (ноябрь 1929 г.), где новое поселение декларируется как «чисто пролетарский город, полностью связанный с работой Металлургического комбината» [17, с. 19]. Попытки Магнитогорского горсовета «рассматривать Магнитогорск не как «город при комбинате», а в более широком административно-социальном контексте – как будущий райцентр крупного индустриального, аграрного, культурного и административного значения» [9, л. 17], оказываются отвергнутыми.

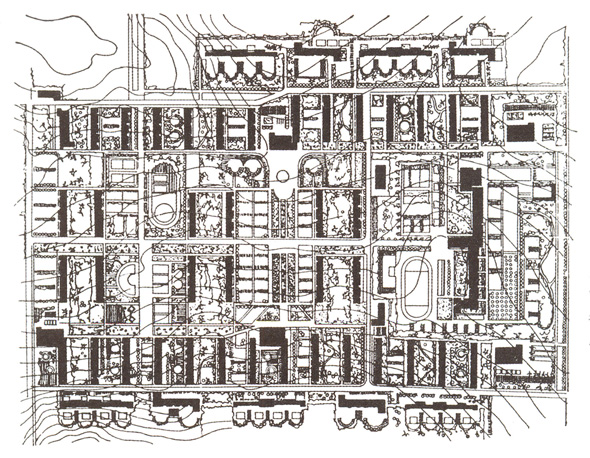

Рис. 2. Генплан поселка при Магнитогорском металлургическом комбинате. Ленгипромез. 1928.

(Магнитогорский металлургический завод. Проект. – Л.: Ленгипромез, 1929. Приложение)

Причина в том, что, несмотря на публичные декларации заботы о человеке, советская власть основную цель индустриализации видит в формировании гигантской машины военно-промышленного производства. Ее создание осуществляется за счет максимального напряжения всех сил государства. А также за счет сокращения всех непроизводственных затрат – на возведение жилищ для населения, на техническое обеспечение городских территорий (водоснабжение, канализование), на развитие систем общественного транспорта, на производство бытовых приборов и оборудования и т.п. Повышение общего уровня жизни всего населения СССР в период первых пятилеток сталинским руководством не планируется. Власть идет на это абсолютно сознательно, отчетливо понимая, что подобное приведет к неизбежному снижению уровня жизни до предельно возможного минимума.

Особенно острой ситуация оказывается для соцгородов-новостроек – новых населенных пунктов, возникающих подле строящихся предприятий ВПК. Несмотря на то, что некоторые из них являются административными ядрами крупных планировочных районов, базовыми элементами формирующихся локальных систем расселения, весь комплекс вопросов, связанных с проектированием поселений, «идет вторым эшелоном», после решения вопросов размещения промышленности. Сначала осуществляется выбор площадки под строительство завода, а затем определяется место для размещения селитьбы; сначала исполняются спускаемые сверху все более жесткие и срочные планы возведения производства, а потом руководству завода разрешается обратить внимание на жилищные проблемы строителей и заводских рабочих. Распределение средств на жилищное строительство через промышленные наркоматы приводит к тому, что ответственность за решение жилищных проблем строителей и рабочих возводимых заводов возлагается на дирекцию строящихся предприятий – руководство каждого из заводов и сопутствующих производств самостоятельно решает проблемы, связанные с расселением своих рабочих. В результате, возле каждой из промышленных новостроек стихийно возникает возведенный на скорую руку соцпоселок, состоящий, как правило, из щитовых, бревенчатых или брусовых домов бараков, палаток, землянок. Связи между этими соцпоселками, возникающими при промышленных предприятиях, а также со старым поселением (если оно существует), оказываются, как правило, случайными и проектно не проработанными.

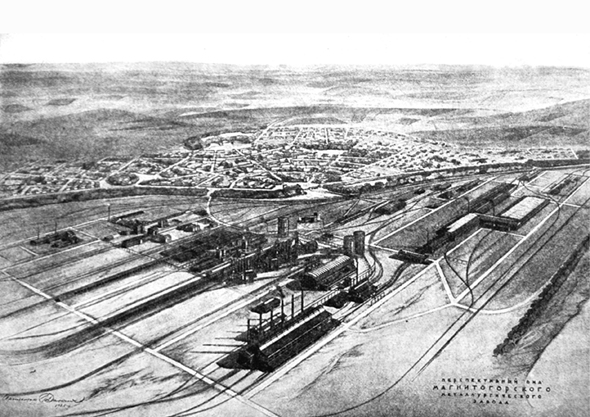

Рис. 3. Магнитогорский металлургический завод. Проектная перспектива завода и рабочего поселка. Ленгипромез. 1928.

(Магнитогорский металлургический завод. Проект. – Л.: Ленгипромез, 1929. Приложение)

Приоритет выбора территории для размещения промышленных предприятий перед размещением селитьбы вызван, прежде всего, тем, что для завода подобрать подходящую площадку оказывается гораздо сложнее, чем для селитьбы. Количество факторов, определявших экономически выгодное размещение промышленности, не идет ни в какое сравнение с требованиями к размещению поселения. Для рационального размещения производства требуется сопоставить и сформировать оптимальную совокупность климатических, энергетических, транспортных требований, учесть принципы кооперации и комбинации производств, характер рельефа, наличие достаточных объемов воды, энергии, топлива, решить задачи максимально возможного приближения к местам залегания природных ресурсов и многое, многое другое.

Так, например, на рациональное размещение промышленных предприятий серьезное влияние оказывает необходимость максимального уменьшения затрат по перевозке грузов. Для этого нужно добиться: кратчайшего расстояния соединительной ветки с магистралью, подбора площадки с максимально спокойным рельефом, исключение необходимости возведения дорогостоящих искусственных сооружений (мостовых переходов, подпорных стенок, виадуков и т.п.), обеспечение значительной емкости промышленной площадки, позволяющей одной ветке обслуживать как можно больше предприятий и др. [39, с. 81]. Очень важное значение при выборе площадки для размещения производства играет наличие воды. В конце 1920-х гг. было подсчитано, что, например, металлургический завод производительностью до 1,5 млн. тонн чугуна расходует столько же воды, сколько город, равный тогдашнему Ленинграду. Во многих случаях именно этот аспект является определяющим при выборе промышленной площадки, поскольку, «когда вода оказывается в лимите, она проявляет свое влияние на размещение черной металлургии с категоричностью, не свойственной никакому другому фактору» [39, с. 81]. По расчетам специализированного проектного института металлургической промышленности – Гипромеза – размещение завода, являющегося крупным потребителем воды, определяется следующими требованиями:

а) площадка завода должна быть не выше 15 метров над уровнем водоема, при условии, что водоем граничит непосредственно с площадкой;

б) при высоте 10 метров над уровнем водоема он может быть отдален от завода на 0,5 км;

в) во всех остальных случаях необходимо организовывать многократный оборот воды с устройством охлаждающих водоемов [13, с. 31, 241].

Размещение электростанций (основанных на использовании гидроэнергии, бурых углей, угольных отходов, ветровой энергии и штыба) должно быть максимально приближено в промплощадке. Казалось бы, возможность передачи электричества на любые расстояния делает данный фактор несущественным, но возможность комплексного использования всех видов теплового излучения выдвигает требование непосредственной близости теплопотребляющих предприятий и обслуживающих их генерирующих станций. Отдельный вопрос – грунты участка, которые также должны отвечать широкому списку требований, предъявляемых к строительству производственных помещений.

Рис. 4. Магнитогорск. Проект планировки. 1930. Генплан. Проектно-планировочное бюро Цекомбанка. Арх. Э. Май, М. Стам и др.

(Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда: Кн. 2: Социальные проблемы. – М., 2001. – С. 255)

Значительное влияние на выбор площадок для размещения промышленного производства играют принципы кооперирования и комбинирования. Так, в начале 1930-х гг. Институт промышленно-экономических исследований НКТП СССР формулирует принципы «кооперирования», «комбинирования» и «связности», которые задают правила объединения воедино: «базовых» промышленных предприятий (т.е. играющих ключевую роль) и «тяготеющих», сопутствующих (т.е. тех, которые выполняют подчиненную роль).

Исходя их правил «кооперирования», предприятиям, только выплавляющим металл, рекомендуется тяготеть к рудно-сырьевой базе; металлургическим комбинатам, производящим литье, следует «приближаться» к машиностроительным заводам; заводам по производству химического оборудования необходимо тяготеть к потребляющему их продукцию химическому производству; заводам по производству железнодорожного оборудования – размещаться ближе к своим «сырьевым» базам – металлу и лесу; заводам тракторостроения рекомендуется располагаться как можно ближе к производству качественного металла, литья, кованных и штампованных изделий и т.п. [39, с. 78].

Исходя из правил «комбинирования» различных предприятий, таким, например, комбинатам, как металлургические, рекомендуется разворачивать производственный цикл в следующем составе: «1) химическое производство (коксохимия, азот и т.п.); 2) металлообработка (заготовительные цехи для машиностроения); 3) производство строительных материалов (на базе аксиальной утилизации шлаков, например, в шлако-кирпично-цементном производстве); 4) железнорудное хозяйство с рудообогатительными устройствами; 5) угледобыча с углеобогатительными устройствами» [41, с. 14]. Правило «связности» предписывает учитывать возможность так называемого «технологического срастания», то есть, формировать комплексы предприятий на основе близости производственно-технологических процессов. Например, на основе единого паросилового хозяйства или на основе использования отбросного тепла, или на основе многопрофильного использования горячих и горючих газов и т.п. [39, с. 83].

Размещение селитьбы на фоне сложнейшей, многофакторной, трудноразрешимой задачи выбора подходящей площадки под размещение промышленного производства представляется настолько простым и примитивным, что не заслуживает никакого специального внимания. Поэтому все вопросы распланировки соцпоселений решаются промышленным ведомством не просто во вторую, а в самую последнюю очередь. Тем более в тех случаях, когда размещение соцгорода-новостройки осуществляется на пустом месте и не ограничено уже существующим поселением.

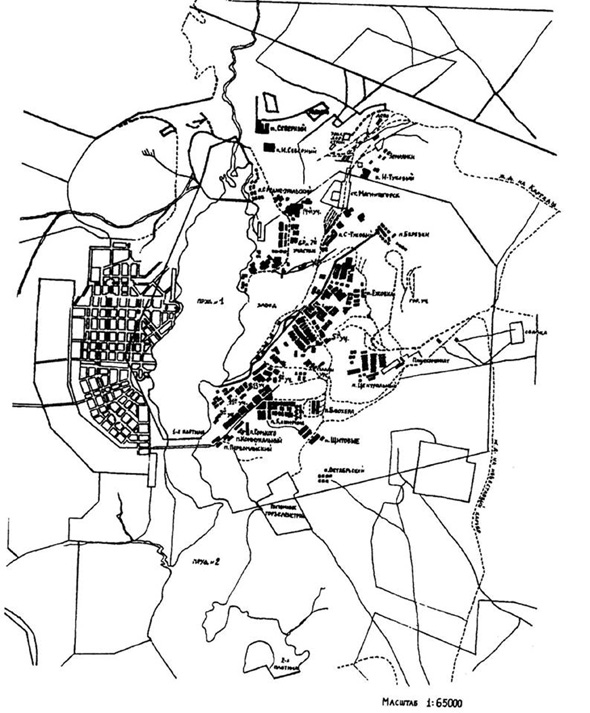

Рис. 5. Магнитогорск. Проект планировки. 1930. Схема генплана. Проектно-планировочное бюро Цекомбанка. Арх. Э. Май, М. Стам и др.

(Меерович М.Г. Рождение соцгорода. Градостроительная политика в СССР 1926 – 1932 гг. – Иркутск, 2008. – С. 268)

В отечественной практике проектирования соцгородов-новостроек первых пятилеток ни советские градостроители, ни работающие в Советском Союзе иностранные архитекторы к выбору участка под селитьбу, как правило, не допускаются. Границы мест размещения селитьбы они получают уже готовыми в составе программы-задания на проектирование. Исходные геологические условия местности или предоставляются изначально, или выявляются в ходе изыскательских работ, осуществляемых генподрядчиком на проектные работы (так, например, действует Гипрогор, который ведет подобные работы самостоятельно, так как имеет специализированный сектор съемок )1.

Проблемы, возникаюшие при этом, оказываются абсолютно неразрешимыми в рамках арсенала профессиональных средств, но с неизбежностью сводят результаты проектирования «на нет». Так, например, распоряжение, прозвучавшее свыше, о месте расположения промышленной площадки Магнитогорского металлургического комбината на восточном (левом) берегу р. Урал, является основополагающим фактором при принятии любых решений в отношении размещения соцгорода Магнитогорска. Но расположение промплощадки оставляет участок, явно недостаточный для размещения будущего соцгорода. Город с самого начала оказывается зажат в седловине между невысоким горным массивом и цепью холмов, а с западной стороны ограничивается территорией предприятия, отрезающей селитьбу от воды. Такое расположение усугубляется чрезвычайной вредностью производства и весьма специфическим (неустойчивым) ветровым режимом степной территории, которые делают левобережную зону постоянно подверженной сильному загрязнению. Начиная с 1930 г., развертывается многолетняя дискуссия по проблеме переноса поселения с левого берега на правый, которая, как в капле воды, отражает производственные приоритеты эпохи великих советских промышленных строек и типичные для всего периода первых пятилеток обстоятельства выбора территории под соцпоселения, а также реальную роль архитекторов в принятии решений по ключевым градостроительным вопросам. Долгие дальнейшие дискуссии о месте размещения селитьбы (на правом или на левом берегу) никак не затрагивают места расположения комбината – оно остается основополагающим. Магнитогорск – показательный пример того, как в советской градостроительной политике соприкасаются проектная действительность и реалии существования соцпоселений.

Изучение истории проектирования соцгорода Магнитогорска группой архитекторов под руководством Э. Мая и выявление на ее материале проблем реализации государственной градостроительной политики, характерных для всего периода первых пятилеток, требует хронологического изложения происходивших событий.

Рис. 6. Магнитогорск. Проект планировки. 1931. Генплан. Арх. Э. Май, М. Стам и др.

(архив Краеведческого музея г. Магнитогорска)

В соответствии с планом ГОЭЛРО, в мае 1925 г. в Свердловске начинается проектирование Магнитогорского металлургического завода. В ноябре 1926 г. в ходе разработки первоначального проекта президиум Уральского областного СНХ окончательно утверждает место строительства завода – площадка у горы Магнитной, а Особым совещанием по восстановлению основного капитала в промышленности при ВСНХ СССР (ОСВОК) определяется предельная мощность завода в 660 тыс. тонн. В 1926 г. проектирование передается в Ленинград, в только что организованный Государственный институт проектирования металлургических заводов (Гипромез), и теперь оно велось параллельно в Ленинграде и Свердловске (в Свердловском отделении Гипромеза). Рассмотренный в декабре 1928 г. на сессии технического совета Гипромеза, проект УралГипромеза признается лучшим, и 17 января 1929 года на объединенном заседании СНК СССР и СТО принимается решение о строительстве завода мощностью 656 тыс. тонн чугуна в год, с заданием пуска к 1 октября 1932 г.[16, с. 129-135]. Стоимость строительства определяется в размере 120,4 млн. рублей. В январе 1929 г. приказом ВСНХ СССР создается Управление «Магнитострой», а весной 1929 г. на стройплощадку прибывают первые рабочие. Расчетное количеством рабочих – 7600 чел. [61, с. 20]. В соответствии с этими расчетными показателями, сразу после утверждения проекта комбината, в начале 1929 г., начинается проектирование рабочего поселения при нем (с весны 1929 до лета 1930 гг., до закладки первого капитального дома, Магнитогорск в административном отношении является поселком) [17, с. 40].

Первые проекты разрабатываются в Ленгипромезе и Уралгипромезе в конце 1928 – начале 1929 гг. Проект Ленгипромеза [24, с. 142-144, Приложение] предполагает возведение рабочего поселка на 20 тыс. чел. (исходя из расчета чисенности населения по методу трудового баланса)2. Поселок располагается в непосредственной близости от предприятия, к главной проходной которого, размещенной на центральной площади рядом с заводоуправлением, радиально сходятся основные магистрали. Застройка предполагается с долевым участием: завод – 48%, наркоматы – 6,4%, индивидуальное и кооперативное строительство – 45,6%. Примечательны, во-первых, высокий процент индивидуальной и кооперативной застройки (причем, еще сильно заниженный из-за сложных условий, в сравнении с поселениями подле других уральских предприятий-новостроек). Во-вторых, тот факт, что жилье, которое должно возводиться за счет государства, намечается в виде каменных капитальных многоквартирных домов (общим числом – 27, всего на 1804 квартиры) и общежитий (всего – 14, каждое на 100 человек). В-третьих, высокая степень благоустройства: дома и общежития проектируются с канализацией, водопроводом, с обеспечением столовыми, яслями и детскими очагами. Как видно из докладной записки «По вопросу постройки Магнитогорского металлургического завода» от 10.01.1929, проект Уралгипромеза также представляет собой небольшой «городок» площадью в 360 га с населением 20–25 тыс. человек, с радиальной планировкой и индивидуальной и кооперативной застройкой одно-двухэтажными домами из кирпича и облегченных конструкций [8, л. 289-280; 283; 185].

Эти проекты явно продолжают «патриархальный» планировочный подход к проектированию рабочих поселков середины 1920-х г. и никак не отражают новые градостроительные веяния, вызревающие в органах руководства страной и в недрах архитектурной профессии.

Возможно, поэтому в 1929 г. проектирование передается в Госпроект – проектную контору ВСНХ СССР [20, с. 227], где она теперь ведется под руководством С.Е. Чернышева3. 2 октября 1929 г. на совещании по вопросу проектирования рабочего поселка при Металлургическом комбинате, проходящем в московском представительстве «Магнитостроя», С.Е. Чернышев делает доклад, рассказывая об основных принципах планировки [6, л. 5-8].

Рис. 7. Магнитогорск. Проект схемы расселения. 1932. Стандартгорпроект. (Арх. Э. Май и др.).

1. Временный город существующих поселков; 2. Южный город; 3. Северный город.

(Шибаев Д.Е. За социалистический город Магнитогорск // Советская архитектура. – 1933. – № 3. – С. 29)

С.Е. Чернышев указывает на то, что основная трудность проектирования заключается в почти непрерывном изменении проектной численности населения – от исходных 20 тыс. чел. до 50, затем 60 и, наконец, 70 тыс. чел. Причина – изменение правительством, уже по ходу строительства комбината, его проектной мощности: с изначальных 660 тыс. тонн чугуна в год до 750 тыс. тонн (октябрь 1929 г.), 1 млн. (ноябрь 1929 г.), затем 2,5 млн. и до 4 млн. при выходе на проектную мощность (февраль 1930 г.) [16, с. 135]. Соответствующий рост количества рабочих занятых на комбинате и, как следствие, численности населения города требовали проектирования вместо заводского поселка целого города. Трезво оценивая общую ситуацию с объемами и характером нового жилищного строительства в стране и стремясь сделать свой проект реалистичным, архитектор предлагает две очереди строительства: первую – временное поселение, вторую – капитальный город.

Композиционная ось планировочной структуры – широкая магистраль с бульварами и скверами, ориентирована, как того негласно требует проектная идеология, на градообразующее промышленное предприятие (т.е. на комбинат). Городской центр предлагается сформировать с двумя «ядрами»: а) административно-общественным (площадь на территории временного поселка) со зданиями Советов, партийных организаций, учреждениями культуры и б) производственным (площадь в основном городе) со зданиями заводоуправления, главной заводской конторы, ФЗУ, гостиницы, столовой. Жилая застройка предполагается в двух вариантах: а) «крупная» – кварталами, «притянутыми» к основной магистрали, с 4-этажными секционными домами (жилячейка Моссовета) с плотностью 300 чел/га; б) «мелкая», малоэтажная, с плотностью 50 чел/га Примечателен факт указания на необходимость в поселении системы коллективного социально-бытового обслуживания, развитие которой предполагалось лишь в будущем – «с развитием общественной жизни». Несмотря на это, проектом предусматривалось размещение двух рынков.

Следует особо подчеркнуть, что при численном и территориальном укрупнении рабочего поселения и, фактически, превращении его в город, в используемых в конце 1920-х гг. планировочных приемах собственно «городского проектирования» принципиально ничего не меняется, в сравнении с предшествующим периодом «чисто поселкового» проектирования.

Рис. 8. Магнитогорск. Генеральный план. 1932. Стандартгорпроект. Арх. Э. Май и др.

(Май Э. К проекту генерального плана Магнитогорска // Советская архитектура. – 1933. – № 3. – С. 19)

В конце октября 1929 г. доклад и схематически изображенная планировочная схема выносятся на заседание СНК РСФСР. Присутствовавший на заседании Н. А. Милютин через несколько дней (29 октября 1929 г.) публикует в газете «Известия» довольно резкие критические суждения о проекте, именно в отношении «традиционности» проектного подхода: « … мы почти совершенно не ставили вопроса о социальном характере строительства наших городов, о советском урбанизме. В результате мы наблюдаем, казалось бы, невероятное в условиях диктатуры пролетариата явление: в нашем новом строительстве мы следуем худшим традициям прошлого века. Наше строительство городов, (в том числе и новых) сплошь пропитано духом мелко-мещанского, пошлейшего из пошлых быта. В нем нет даже намека на новый социальный заказ. <…> Мы можем и обязаны смести и вытравить понятие о домовладении, мы можем и должны строить исходя из социального заказа, мы должны потребовать от вашего жилищного и коммунального строительства обязательного решения задачи организации нового, социалистического быта <…> содействовать раскрепощению женщины, а не ее закабалению в семье и на кухне. <…> 23 октября Совет Народных Комиссаров РСФСР слушал информационный доклад «О ходе строительства Магнитогорска». <…> Схематический план этого будущего города демонстрировали в СНК. Авторы плана правильно поставили задачу, но решить ее не смогли. Намечено полное обслуживание населения нового города яслями, школами, больничной помощью, детскими садами, фабрикой-кухней и т.д.

Социальный заказ дан. Как же он решается? Да по-старинке. Рабочий поселок составлен из группы домов и домиков с кухоньками и мелкими квартирками, половина которых смотрит на север. Ряд неправильных улиц с группою коммунальных домов, магазинов и пр., 9 км трамвая, 900 гектаров под застройкой, из них половина – под мелкими домами и т.д. Расчет жителей взят из типично капиталистических отношений: 8 тыс. рабочих, 8 тыс. обслуживающего персонала и дальше... «накладные расходы» – жены, дети и пр., всего 32 тыс. человек. Другими словами, одно лицо, занятое производительным трудом, должно прокормить трех иждивенцев, из которых половина трудоспособных. Где же организация социалистического быта? Где гигиеническое расположение жилищ? Где раскрепощение женщины? Где хотя бы намек на общественное воспитание ребят? А ведь Магнитогорск – первый в СССР чисто советский город, где мы не связаны прошлым, где мы всему миру демонстрируем волю пролетариата в новой общественной жизни!» [34, с. 4].

Рис. 9. С.Е. Чернышев у планшета с проектом генерального плана Магнитогорска. 1930. Третий слева – Э. Май.

(Bodenschatz H., Post C. Staedtebau im Schatten Stalins. Die internationale Suche nach der sozialistischen Stadt in der Sowjetunion, 1929-1935.– Berlin, 2003. – S. 60)

Н.А. Милютин призывает: «Нужно теперь же, пока не поздно, решительно перестроить этот план. Нужно полностью обобществить все коммунальное и культурное обслуживание населения. <…> Полностью использовать завод для коммунального обслуживания поселка (теплофикация, газ, электричество, водопровод, пожарная охрана и т.п.). Сделать пересчет населения, исходя из условий нового быта (использование всех трудоспособных в производстве или коммунальном обслуживании). Принять, как типичную, жилую ячейку стандарта Стройкома РСФСР, снабдив ее газовыми элементами для индивидуального приготовления и подогрева пищи, стандартными откидными кроватями и столами, стенными шкафами. Все это не только удешевит строительство города в целом, но и повысит качество жилиц, а главное – даст решение задачи социалистического города, организующего новый быт» [34, с. 4].

Явно расходящиеся представления о рабочем поселении, представленные в проекте С.Е. Чернышева и в обличительной отповеди Н.А. Милютина, обусловлены теми новыми реалиями, которые уже широко обсуждаются на страницах советской печати и в профессиональных кулуарах, начиная, фактически, с 7 ноября 1928 г., с момента появления в «Торгово-промышленной газете» статьи Л.М. Сабсовича «Через 25-30 лет после Октября». Но идеологические представления о «городе нового типа» – пролетарском «социалистическом городе», провозглашаемые Л.М. Сабсовичем и его сторонниками, даже будучи неразрывно связанными со стартом программы индустриализации, не оказывают в этот период никакого влияния ни на нормативное обеспечение текущей проектной градостроительной практики, ни на практическую реализацию авангардистских концептуальных идей, ни на идеологию планировочных решений. Новые профессионально-идеологические установки проектирования, которые уже широко обсуждаются на страницах советской печати, проектировщиками Магнитогорска и других соцгородов пока еще не осознаны и не приняты к исполнению. Они остаются уделом теоретиков, участников архитектурных конкурсов, педагогов-экспериментаторов, прогрессивного студенчества.

11 ноября 1929 г. выходит постановление Совнаркома РСФСР о строительстве Магнитогорского комбината и города Магнитогорска [17, с. 56-57; 219-220]. Постановление уточняет статус Магнитогорска как поселения особого типа – «социалистического города» – и задает совершенно иные принципы проектирования и застройки, нежели прежде. Возможно, появление данного постановления вызвано именно октябрьским рассмотрением в СНК РСФСР проекта С.Е. Чернышева. Возможно, оно явилось результатом вмешательства Н.А. Милютина, по своей инициативе на примере Магнитогорска разрабатывавшего программу проектирования соцгородов, воплощавшую идею обобществления быта. Скорее всего, именно он, благодаря своему некоторому влиянию в СНК, инициировал принятие данного постановления.

Рис.10. Магнитогорск. Проект генплана квартала № 1 соцгорода. Арх. Э. Май и др.

(Казаринова В.И., Павличенков В.И. Магнитогорск. – М., 1961. – С. 82)

Определяющими параметрами нового города становятся «полное использование всего трудоспособного населения в производстве или коммунально-бытовом обслуживании», а также «максимально доступное в условиях переходного периода обобществление быта». Директивно утверждается необходимость полного обобществления коммунального и культурного обслуживания, полного обеспечения детскими и медицинскими учреждениями, осуществление санитарного благоустройства.

Эти, достаточно общие, установки призван воплотить в конкретное планировочное и объемно-пространственное решение Всесоюзный конкурс на разработку проекта «опытно-показательного» соцгорода Магнитогорска. Первоначально, для того, чтобы конкретизировать градостроительные параметры задания, Госпроект составляет директивы по проектированию и строительству социалистического Магнитогорска [45, с. 71-75]. Основным типом застройки 30-тысячного города определяются 4-5-этажные общежития коммунального типа для семейных и одиноких (общежития для одиноких предполагаются отдельно для мужчин и женщин). Комнаты намечаются для 2-4 одиноких или на семью до четырех человек, включая детей, с нормой площади – 6 кв. м на каждого. Кроме жилых помещений, предусматриваются столовые, клубные комнаты, читальни, комнаты для работы и отдельно для занятий умственным трудом (площадью 7–10 кв. м), спортзалы. Дома должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, электрическим освещением (соответственно, с ванными, душевыми комнатами и т.п.). В составе городской инфраструктуры: детский сектор – ясли и детские сады (на время занятости матери); образовательные учреждения – втуз, школы, техникум; учреждения здравоохранения; культурные учреждения – Дворец Труда и Культуры, библиотека-читальня, театр, кино, стадионы, спортплощадки; бани-прачечные, телеграфные и телефонные станции, почта; система распределительного социального обеспечения – пищевой комбинат, сети столовых и буфетов, товарные распределители и т.п.; административные учреждения представлены Домом Советов, Домами парткома и профсоюзов.

Отдельные установки, предложенные Госпроектом, были подвергнуты «жесточайшей критике» [45], причем касалась она не перечня и типологии сооружений, а «недостаточного учета социалистической коллективистской составляющей». В частности, недопустимым пережитком прошлого представлялось деление общежитий на мужские и женские. Выделение отдельных комнат для занятий умственным трудом трактовалось как «нелепость разделения людей на лиц умственного и физического труда». Указывалось на обязательную необходимость предоставления каждой женщине, «уравненной в праве на труд и общественную деятельность с мужчинами», возможности отдать ребенка на круглосуточное воспитание в детские учреждения, расположенные при коммуне. Эта необходимость обусловливалась еще и тем, что частичное пребывание детей в домашней обстановке препятствовало полному обобществлению хозяйственных процессов и вынесению их из жилья, именуемого «индивидуально-семейным сектором», в «сектор коллективного обслуживания».

С учетом этой критики были внесены некоторые изменения в предлагаемые директивы: предписывалось, что в каждой из жилищных коммун Магнитогорска должны проживать 1,5–2 тыс. человек, по 2-3 взрослых в комнате (или в сообщающихся отдельных комнатах для каждого) с нормой жилой площади для одиночных комнат 9 кв. м, для остальных 7,5 кв.м; комнаты предлагалось оборудовать откидными диванами или кроватями и встроенной мебелью. Ни в установках Госпроекта, ни в их обсуждении почти не затрагивался вопрос о планировочном решении города – главной проблемой выступало «социальное содержание жизни». Значительная важность планировочного вопроса, тем не менее, признавалась, но выражалась, в основном, в указании на то, что «характер распланировки предрешает гигиенические условия общежития, этажность зданий и т.д.» [45, с. 75].

Откорректированные директивы Госпроекта легли в основу Программы Всесоюзного конкурса (утверждена в декабре 1929 г.) [14, с. 148], главным предметом которого стали вопросы, во-первых, о характере планировки города и, во-вторых, об определяющем типе жилого здания и его объемно-планировочном решении. В общих чертах Программа [54, с. 153-155] устанавливала обязательные элементы обобществления и соответствующую типологию зданий. В соответствии с ней, город проектировался на 50 тыс. жителей, и существование в нем основывалось на полном обобществлении культурно-просветительной и бытовой жизни, которая сосредотачивалась в жилкоммунах. Жилкоммуна являлась главной темой и, фактически, единственным подробно рассмотренным объектом конкурсного проектирования – ей был посвящен отдельный раздел Программы. В целом, установки Программы типичны для такого рода документов конца 1920-х – начала 1930-х гг. (как и «Основные положения на проектирование рабочего поселка при автозаводе» (1929 г.) или «Программа для эскизного проекта индустриального рабочего города уральского тракторного завода» (дек. 1929 – янв. 1930 гг.) [36, с. 566-567; 10, л. 9-30]. В большей или меньшей степени, они отражают отголоски дискуссии о социалистическом расселении.

На конкурс были представлены 16 проектов, пять из которых являлись заказными: бригады ОСА (рук. И. Леонидов), МАО, Стройкома РСФСР (М. Барщ, В. Владимиров, М. Охитович, Н. Соколов и др.), Картоиздательства НКВД, Госпроекта (рук. С. Чернышев). Кроме заказных и инициативных профессиональных проектов на конкурс поступили и многочисленные проекты от населения (некоторые просто написанные от руки с приложенными графическими схемами), например, от командира РККФ Лапушкина Я.Я., рабочего Алешина А.А. из Москвы, стрелка Булдаковского В. из Рузаевки, Танова Ф.Р. из Хабаровска и др. [7, л. 19-68]. Итоги конкурса подведены в марте 1930 г., и, по мнению жюри, возглавляемого А. В. Луначарским и Н.А. Милютиным, ни один проектам не оказался достоин первой премии.

Из инициативных проектов вторая премия была присуждена проекту «Черный квадрат» (Ф. Белостоцкая, З. Розенфельд, Б. Розенфельд) и «Римское пять» (Р. Бриллинг и студенты ВХУТЕИНа Н. Гайгаров, М. Семенов, В. Арманд); третью премию получил проект «Три черты» (Р. Вальденберг, С. Леонтович, Д. Меерсон), две четвертых – проекты под девизами «Страна Советов» (Н. Николаев, А. Плешков, В. Андреев) и «Две черты» (Д. Тарасов и О. Чекрыжова) [44, с. 70]. Практически все инициативные проекты предлагали принцип концентрированного расселения и организацию городской структуры за счет пространственной комбинаторики расположения типовых элементов – жилкомбинатов. Именно жилкомбинаты были разработаны в проектах наиболее полно и всесторонне. В генпланах пространственно выделялись масштабные общественные центры общегородского значения; неотъемлемым элементом всех проектных предложений также являлось обильное озеленение и благоустройство.

Конкурсные проекты стали, по сути, демонстрацией разнообразных градостроительных принципов формирования «социалистического расселения» и способов «коммунистической» организации социума. С этой точки зрения проекты были чрезвычайно интересны, но слабо связаны с существовавшими в 1930 г. реалиями Магнитогорского строительства и первоочередными задачами, не имеющими ничего общего с прекраснодушными утопиями. Вложения (материальные, финансовые, трудовые и проч.) в жилищное и культурно-бытовое строительство соцгородов составляли мизерную часть от ресурсов, направляемых на промышленное строительство. Так, в 1930 г. на Магнитострое эта статья расходов составила лишь 1,8% от капиталовложений в возведение металлургического комбината [17, с. 215].

Главный интерес непосредственного заказчика – Магнитостроя – акцентировался, прежде всего, на проблеме оптимизации взаимосвязи предприятия и селитебной зоны. И то лишь потому, что позволял предельно снижать затраты на прокладку сетей, тянущихся от завода к селитьбе; на транспорт, который, если не обеспечивалась пешеходная доступность, должен был ежедневно доставлять людей на работу; на планировку города из типового, максимально дешевого, стандартизированного и поэтому легко возводимого поточным образом полносборного жилища.

Собственно, уже в самой Программе была заложена практическая бесполезность предлагаемых конкурсантами решений, т.к. без раскрытия реальных условий и существовавших проблем, она не могла поставить перед проектировщиками истинных задач. Формирование полноценной жилой среды, комфортабельного жилища, создание коллективов равноправных трудящихся, способных к самоорганизации и обустройству «обобществленной» жизни, в реальности, несмотря на провозглашаемые лозунги, не являлось ни насущной практической задачей, ни целью государственной политики4.

Управление Магнитостроя не желало связываться с такими затратными и осуществимыми, в лучшем случае, лишь в далекой перспективе проектами как «линейный город». Подобные предложения в заказных работах ОСА и Стройкома [53, 54] были отмечены постановлением жюри конкурса как «исключительно интересная и положительная идея, полностью отвечающая поставленной В.И. Лениным задаче социалистического расселения» и даже, «с учетом замечаний», предложены для реализации в Магнитогорске в виде опытных участков [44, с. 77]. Но все это обречено было остаться лишь на бумаге, так как конкурсное и реальное проектирование существовали, как бы, в параллельных, почти не пересекающихся мирах. Неудивительно, что практическое проектирование Магнитогорска было вновь передано бригаде С.Е. Чернышева, имевшей опыт реальной градостроительной деятельности и задел конкретных проектных наработок (причем, как это было сказано выше, с учетом реалий места и времени). Именно это, по-видимому, сыграло главную роль в определении, кому проектировать соцгород Магнитогорск, а отнюдь не то, что проект С.Е. Чернышева был признан жюри лучшим среди группы заказных проектов, предлагавших компактную планировку.

Все вернулось «на круги своя»: к отсутствию утвержденного проекта, кропотливой работе архитекторов и к параллельному возведению огромного массива бесплановой застройки. К весне 1930 г. на левобережье, вблизи строящегося комбината, уже существует большой и абсолютно хаотичный массив из самых разнообразных жилищ: от палаток, землянок и бараков до добротных рубленых домов. Так, за 1929 год строители возвели 52 барака (37 зимнего типа и 15 летнего), для инженерно-технического персонала – 10 рубленых домов. Построены были также две бани, два клуба, столовая-кухня, почта, хлебопекарня, аптека, медпункт, гараж, пожарное депо, три конных двора на 1800 лошадей [52, с. 41], были разбиты палаточные лагеря и т.п. В июне 1930 г., так и не дождавшись разработанного генплана, в праздничной обстановке заложен первый капитальный дом по разработанным еще в Госпроекте чертежам – место будущего соцгорода торжественно зафиксировано. Правда, на этом начавшееся строительство капитального города и заканчивается – строительные работы, запланированные на 1930 г. к октябрю были выполнены всего лишь на 2,3% [9, с. 169].

Ситуация обостряется новой проблемой – необходимостью переноса строительства города на правый берег, о чем впервые заговорили в мае 1930 г. в связи с выходом Постановления Правительства об увеличении до двух километров зон разрыва между металлургическими заводами и селитьбой [9, с. 168]. Увеличение зон разрыва приводило, соответственно, к сокращению размеров имеющейся территории для размещения поселения; практичеки, полностью исключало резервы площадей для перспективного роста города.

Но государственные органы утверждают, что резервы для развития поселения не понадобятся, что никакого расширения территории города против первоначально запланированной не будет, так как даже в отдаленной перспективе не будет никакого увеличения расчетной численности населения, потому что не планируется строительства здесь каких-либо еще промышленных предприятий. А поскольку численность населения является прямой расчетной производной от «человекоемкости» градообразующих предприятий, то ни о каком внеплановом росте города не может быть и речи. 29 августа 1930 г. в Госплане СССР проходит совещание, которое принимает однозначное решение о перспективной численности населения г. Магнитогорска: «…относительно будущего развития городов за пределами первой пятилетки, Госплан полагает, что строительство в Магнитогорске новых промышленных предприятий не предвидится и поэтому нет надобности ориентировать расчеты сооружений коммунального хозяйства на рост населения более…120000» [1, л. 109-118]. Это решение затем воспроизводится в преамбуле принятой СТО и Госпланом СССР 1 сентября 1930 г. «Программы для составления эскизных проектов планировки и застройки городов Магнитогорска и Кузнецка и типов жилых домов», в которой численность населения «…при полном развитии заводского комбината определяется для Магнитогорска в 80000 жителей с дальнейшим увеличением его до 120000» [1, л. 117]. Подобное решение является «законом» для проектировщиков и, казалось бы, вопрос о переносе строительства на правый берег исчерпывается.

Рис.11. Магнитогорск. Поселок «Березки» («Американка»). Фото 1930-х гг.

(архив Краеведческого музея г. Магнитогорска)

В сентябре 1930 г. Магнитострой передает разработку проекта планировки Гипрогору НКВД РСФСР. Скорее всего, руководство Гипрогора, чтобы не начинать работу заново, просто переманивает к себе из Госпроекта С.Е. Чернышева вместе со всей его бригадой, так как в штате Гипрогора он в этот период не числится, но внезапно оказывается руководителем проекта Магнитогорска именно от Гипрогора.

Требование «Магнитостроя» – закончить проект к 10 октября 1930 г. – не исполняется. Завершение работы все время отодвигается. Во-первых, из-за постоянных изменений в технологическом цикле предприятия и, соответственно, направлениями и масштабами его территориального развития – размещение очистительных прудов, место строительства обогатительной фабрики, изменения в установленной протяженности зон санитарного разрыва и т.п. Во-вторых, из-за непрерывных, в течение 1929 и 1930 гг., изменений проектной численности населения. В-третьих, из-за правительственных постановлений, регулирующих размеры и пространственные взаимоотношения между заводами и рабочими поселками. И, наконец, в-четвертых, из-за отсутствия однозначных архитектурно-градостроительных «правил» планировочно-объемного выражения идеи «социалистического города».

Осенью 1930 г. ситуация с отставанием проектирования соцгорода и, фактически, отсутствием нормального жилищного строительства характеризуется как «катастрофическая» и даже угрожающая своевременному пуску завода [9, л. 1]. В сложившуюся ситуацию вмешивается Цекомбанк (именно термин «вмешаться» употребляется в документе 1931 г. [9, л. 168]), которому Правительство поручает осуществлять операции по долгосрочному кредитованию строительства рабочих поселений при промышленных предприятиях. Для этого при Цекомбанке формируется отдельный Фонд финансирования строительства социалистических городов. А для проектного обеспечения строительных программ создается Проектно-планировочное бюро по строительству новых городов и поселков, для работы в котором в Советский Союз приглашается Э. Май с набранным по его усмотрению коллективом проектировщиков: « … председатель Цекомбанка Э. В. Лугановский, находясь в Германии, … заключил с ним и группой отобранных им сотрудников договор о 5-летней работе …» [20, с. 153]. 10 октября 1930 г. Э. Май во главе группы из 23 иностранных архитекторов прибывает в Москву.

В конце октября 1930 г., Э. Май выезжает в Магнитогорск вместе с представителями Цекомбанка, официально будучи привлеченным лишь для «консультаций по проектированию» [9, л. 1]. Цекомбанк, как «финансист», высказывает обеспокоенность огромными неокупаемыми затратами на временное жилищное строительство бараков, а также временное общественное строительство – бань, столовых и медпунктов (размещаемых в таких же бараках) и т.п. Но, скорее всего, эти слова являются лишь прикрытием истинных целей руководства Цекомбанка, которое изначально намеревается перетянуть проектирование города Магинтогорска (а затем и других соцгородов) в свое ведение – нужно наполнять портфель заказов Проектного бюро, созданного специально под группу Э. Мая.

Рис.12. Строительство Магнитогорска. Юрта. (архив Краеведческого музея г. Магнитогорска)

Проектная активность Цекомбанка проявляется в период разворачивания нешуточной борьбы между ведомствами за возможность проектирования соцгородов [26], поскольку та организация, которая окажется в этом процессе «головной», получает контроль над значительными финансовыми потоками и гарантированное приоритетное освоение довольно крупных денежных средств, выделяемых правительством на проектирование более 100 соцгородов и соцпоселков при промышленных новостройках с суммарным населением около 13 млн. чел. (в первой пятилетке планируется вовзедение 38 новых поселений с населением почти 5 млн. чел. [18]; во второй – 87 соцгородов с населением в 4,5–5 млн. чел., а также десятков соцпоселков с населением каждый свыше 10 тыс. чел. – всего на 6-7 млн. чел.) [15, с. 1014]. Жесткая конкурентная борьба с лоббированием ведомственных интересов во многом определяет ход проектирования соцгорода Магнитогорска, а также судьбы многих проектов и многих людей. Примечательно, что именно так ситуация и понимается самими участниками событий, в том числе и иностранными. Об этом, в частности, свидетельствует письмо от 26 декабря 1930 г., архитектора В. Шульца – одного из членов группы Э. Мая, в котором он пишет о тактической ловкости руководства Цекомбанка, сумевшего одержать верх над другими русскими конкурентами [57, с. 63].

Руководство Цекомбанка и Э. Май прибывают в Магнитогорск для участия в расширенном заседании, которое проводится на месте строительства бужущего соцгорода с участием экспертов и представителей от Госплана СССР, Востокостали, Магнитостроя, Гипрогора, Магнитогорского горсовета и др. Совещание проходит 3 ноября 1930 г. На нем представитель Магнитогорского горсовета ставит вопрос о необходимости пересмотреть и скорректировать проектную численность населения соцгорода. Он подвергает сомнению обоснованность рассчетов и указывает на то, что если рассматривать город как центральный элемент в структуре «населенной системы», например, в роли центра группы прилегающих поселков, т.е. как административный центр сети поселений [9, л. 17], то следует закладывать в проект большую численность населения, чем та, которая определена в «Программе для составления эскизных проектов планировки и застройки городов Магнитогорска и Кузнецка и типов жилых домов». Перспктивную расчетную численность населения Магнитогорска он предлагает принять в количестве 300 тыс. чел. Эти предложения оказываются опротестованными представителем Госплана СССР, который отвергает попытки ревизии правительственных указаний и не позволяет опровергнуть основополагающий «концептуально-расчетный» постулат советской градостроительной политики.

Являясь представителем организации, которая рассчитывает общегосударственную потребность в трудовых ресурсах и определяет задания на принудительное распределение рабочей силы по территории страны [37, с. 5-12], он твердо знает, что соцгород – это, прежде всего, пролетарский центр, всецело связанный с функционированием градообразующего предприятия. Именно, исходя из этого положения, в Программе на проектирование и задаются конкретные показатели количественного состава населения. Постулат о предопределенности рассчетного количества населения соцгорода потребностью в рабочей силе лежит в основе планового показателя будущего количества жителей.

Рис.13. Строительство Магнитогорска. Землянка. (архив Краеведческого музея г. Магнитогорска)

В отношении Магнитогорска количество населения рассчитывается следующим образом: а) трудоспособное взрослое население (от 15 до 59 лет), как мужское, так и женское, составляет 64%, в том числе, группа молодежи от 15 до 17 лет включительно – 7%; б) детей дошкольного возраста – 16% (заметим, что количество детей дошкольного возраста указывается отдельной позицией, так как для них Программа предписывает проектировать «учреждения общественного воспитания – ясли, детские сады и т.п. – находящиеся в жилых районах и кварталах» [1, л. 118], причем, предлагается при проектировании яслей предусматривать «желание родителей помещать детей на постоянное время») [1, л. 118]; в) детей школьного возраста от 7 лет до 14 лет включительно – 17% (они также входят отдельной позицией, потому что для них предусмотрено проектирование и возведение школ фабрично-заводского обучения); г) стариков старше 59 лет и инвалидов – 3%. Особо отмечается, что из взрослого населения, примерно 20% составляют одиночки [1, л. 117] (это прямым образом сказывается на типе их жилищного обеспечения – они размещаются в бараках, именуемых общежитиями).

Сотрудник Госплана, являясь официальным представителем общегосударственного органа, отстаивает официально принятую методику расчета общей численности населения соцгородов и соцпоселков, которая исходит из количества рабочей силы, потребной для функционирования комбината. Он даже мысли не может допустить о необходимости учета стихийных факторов в расчетных показателях и проектных установках. И отказывается следовать доводам о фактическом наличии значительных масс неучтенных контингентов обитателей Магнитогорска, которые в условиях общего бардака и неразберихи либо прибывают на стройку самостоятельно в поисках работы или крыши над головой, либо нагоняются сюда различными инстанциями. Поэтому, давая установки на проектирование и отвечая на вопросы о численности населениия соцгорода Магнитогорска, представитель Госплана еще раз твердо и однозначно фиксирует официальную позицию: «рассматривая г. Магнитогорск, как город при Магнитогорском металлургическом и химическом комбинатах, исключаем возможность дальнейшего расширения в данном пункте промышленности сверх программы, намеченной по пятилетке» [1, л. 23 об.]. А поскольку планируемая мощность комбината и, как следствие, расчетная численность населения города вполне соответствуют той потребности в территории, которую город должен занимать, постольку Госплан еще раз подтверждает вывод – земли на левом берегу для возведения города вполне хватает. В результате, на заседании еще раз утверждается резолюция о размещении соцгорода Магнитогорска на левом берегу р. Урал: «подтвердить принятое ранее решение Управления Строительством о целесообразности постройки города на левом берегу» [1, л. 3].

Скорее всего, именно 3 ноября 1930 г. Цекомбанк «… одерживает первую победу в том, что планировка Магнитогорска в результате тяжелой конкурентной борьбы передается группе Э. Мая» [57, с. 63]. Точнее, не «передается», а «дублируется», так как в протоколе совещания содержится указание на то, что с этого момента в работе одновременно находятся три проекта генплана – Гипрогора, группы Э. Мая, а также архитектора Давидовича [1, л. 1], причем, Гипрогору поручено общее руководство и наблюдение за всеми ведомствами, которые будут осуществлять постройку города.

На совещании также обсуждается вопрос о типах застройки, в частности, рассматривается один из пунктов «Программы для составления эскизных проектов планировки и застройки городов Магнитогорска и Кузнецка и типов жилых домов». В ней не только указано: «жилищное строительство осуществляется, как в порядке государственного строительства, так и жилищной кооперацией», но и отдельным пунктом прописано: «для индивидуальных застройщиков планировкой предусматриваются соответствующие участки» [1, л. 117]. Под «индивидуальными застройщиками» в этот период понимаются рабочие и совслужащие, объединенные в жилищно-строительные кооперативы по месту работы. А под «индивидуальным жилищем» – квартиры, преимущественно покомнатно-посемейного заселения в многоквартирных, многоэтажных зданиях, возведенные при «индивидуальном» долевом участии. То есть, при частичном финансировании самими трудящимися, с одной стороны, и заводоуправлением, с другой. Причем, именно администрация вкладывает в жилищное строительство основной объем финансовых средств, так как никакой зарплаты обычного рабочего или мастера, или даже начальника цеха для оплаты подобного строительства не хватает. Администрация предоставляет также и основной объем стройматериалов, которые в этот период абсолютно невозможно купить частным образом – рынка стройматериалов попросту нет. Причем, именно администрация решает, кого включить в список членов жилищного кооператива (формируемого по месту работы), а кому отказать из-за «политической несознательности», «недостаточно высоких показателей в труде», «недостойного общественного поведения» и прочее. И именно она потом определяет «норму жилой площади», т.е. количество квадратных метров, приходящихся на человека при вселении его в построенное жилье.

Рис.14. Строительство Магнитогорска. Землянка (архив Краеведческого музея г. Магнитогорска)

Подобная «коллективизация» осуществляется и по отношению к выделению земельных участков для якобы «индивидуального» их использовния для сезонного выращивания овощей. Здесь, как и в «индивидуальном» домостроении, политика власти направлена на искоренение «частной недвижимости», на «ликвидацию предпринимательства кулацких хозяйств». Власть прилагает все усилия к тому, чтобы даже временное использование людьми случайного клочка замли находилось под полным контролем администрации того предприятия или учреждения, где трудится человек. Так, например, на Урале за один лишь год – с 1929 г. по 1930 г. – «обобществленный сектор с 23,5% возрастает до 97,4%». Т.е. вся самостоятельно используемая населением земля берется под контроль государства. Частный сектор составляет лишь 2,6% территории и представляет собой незаконные огородики, самовольно «располагаемые на пустырях, внутри селитебной и застроенной черты». Причем, подобное положение вещей рассматривается властью как «недопустимое» и профсоюзам, а также жилкооперации предлагается незамедлительно «распространить свое организующее влияние» на превращение самовольно осваиваемых малопригодных для овощеводства пустырей в «организованные хозяйства». А на землях, пригодных для ведения огородничества (т.е. землях сельскохозяйственного назначения), частникам территорию отводить вообще запрещается – на них могут располагаться наделы «исключительно общественного сектора» в форме «рабочих огородных товариществ» или земель, выделяемых коллективам совслужащих. При этом решение о составлении списков для выделения клочка земли принимается исключительно дирекцией с места работы трудящегося. «Индивидуальность» здесь проявляется лишь в том, что лицо, временно пользующееся землей, в свободное от работы время вкладывает в выращивание овощей свой собственный труд и усилия членов своей семьи [38].

На расширенном заседании 3 ноября 1930 г. проектировщикам (сотрудникам Гипрогора и группе Э. Мая) положение программы о выделении «участков индивидуальным застройщикам» разъясняется специально: «Индивидуальное строительство может осуществляться только в пределах коллективного строительства» [1, л. 2-об.]. В соответствие с неписаными, но общеизвестными и абсолютно понятными партийно-советскому руководству, принципами осуществления государственной жилищной политики [27], проектировать объекты «коллективного строительства» следует в виде многоквартирных секционных или коридорных 2-3-этажных домостроений. В соответствии с этим проектировщикам предписывается «… считать нецелесообразным строительство домов мелкого характера» [1, л. 2-об.].

10 ноября Гипрогор приступает к разработке нового проекта. Заканчивается эта работа в немыслимо сжатые временные сроки – 25 ноября (т.е. новый вариант проекта изготавливается за две недели). Но если для сотрудников бригады С. Чернышева (Гипрогор) переработка проекта не представляет особых трудностей – им прекрасно известна исходная ситуация, советские нормы проектирования, по данной площадке у них имеется огромный проектный задел, они уже давно продумали различные варианты и многократно отрисовали всевозможные эскизы, то бригада Э. Мая находится в совершенно ином положении. Но благодаря разработанному Э. Маем методу поточного стандартизированного проектирования, группа успевает в установленные сроки завершить работу над своим проектом.

3 декабря 1930 г. группой привлеченных экспертов-консультатнтов при Правительственной Комиссии, специально образованной Постановлением СНК СССР (№ 686) для рассмотрения проектов планировки соцгорода Магнитогорска, проводится анализ проектов г. Магнитогорска, разработанных С. Чернышевым (Гипрогор) и Э. Маем (Цекомбанк). Эксперты-консультанты – как пишет в своей докладной записке в СНК РСФСР народный комиссар НКВД РСФСР Толмачев В.Н. – выносят единодушное решение: лучшим и «наиболее отвечающим нашим условиям» признается проект С. Чернышева (Гипрогор) [2, л. 11-об.]. При этом проект Э. Мая подвергается резкой критике: «1. Проект дает слишком сухую, жесткую и однообразную трактовку плана, приобретающего от этого казарменный вид. 2. Те особые требования, которые предъявляются к социалистическим городам, проектом не установлены. По-видимому, она еще не успела освоиться с условиями нашего быта и в этом направлении оказалась недостаточно вооруженной. Несмотря на наличие в группе ряда талантливых проектировщиков, давших много ценных технических и плановых мотивов в своей работе, последняя выразилась все же в форме, ничем не отличающейся от города чисто капиталистического, стремящегося сконцентрировать жилье в ущерб здоровым запросам населения» и так далее по 11 пунктам, рассматривающим отдельные планировочные решения [3, л. 152].

Также подчеркивается отсутствие в проекте Э. Мая, как, впрочем, и в проекте С. Чернышева, «… ясной и четкой идеи социалистического населенного места (форм общежития, воспитывающих массы, общения с окружающей природой, максимально гигиенических и удобных форм жилищного решения для каждого отдельного обитателя и т.п.) …». Проект Э. Мая критикуется и за неравномерность расстояния от жилых групп до общегородского центра. Также указывается на то, что нельзя совмещать политический центр – центр «общественной массовой работы и собраний» – с таким «функциональным» центром, как вокзал. В итоге, общий вывод оказывается не в пользу проекта Э. Мая: «… более приемлемым для выполнения следует считать проект Гипрогора с рядом поправок, увеличения плотности, увязки внешней и внутренней транспортной сети, проработки типа жилой застройки» [3, л. 151-153].

Эксперты – архитектурные и инженерно-технические специалисты, привлеченные Правительственной Комиссии для рассмотрения вопроса лево- и правобережного вариантов, почти единодушно высказываются за правобережный вариант. За этот вариант также активно выступают представители ведомств: Наркомпути, Наркомздрава; проектных организаций – Государственного института сооружений, Уральского экспериментального института сооружений; органов советской власти – Свердловского облисполкома, Магнитогорского горсовета; специальных органов – Свердловской областной планировочной комиссии, Уралкоммунотдела, Гидрометбюро [9, л. 158]. Но, несмотря на это, Правительственная Комиссия 8 декабря 1930 г. утверждает в качестве основного объекта застройки левый берег: « … не имея никаких материалов для суждения о преимуществах постройки города на правом берегу Урала, а также имея в виду необходимость и неизбежность постройки теперь же значительного поселка на левом берегу и нецелесообразность деления города на две части …», комиссия принимает решение «согласиться с постройкой города на левом берегу» [3, л. 144].

Мощное промышленно-финансовое лобби в лице главы ВСНХ СССР Г.К. Орджоникидзе, управляющего Цекомбанком Э.В. Лугановского, начальника «Магнитостроя» Я.П. Шмидта своим давлением обеспечивает выбор левобережного варианта, наименее затратного с точки зрения непроизводственных вложений. А кроме того, что важно для сокращения затрат на инфраструктуру и транспорт, дающего возможность обеспечить рабочую силу минимальными жилищно-бытовыми условиями в непосредственной близости от предприятия. Э.В. Лугановский и Я.П. Шмидт, являясь членами Правительственной Комиссии, имеют значительно более серьезный политический и административный вес, нежели остальные ее члены – инженеры и архитекторы, входящие в группу экспертов, представители местной гражданской власти и т.п. Исключение составляют лишь Д.З. Лебедь (зам. пред. СНК РСФСР) и В.Н. Толмачев (глава НКВД РСФСР), отстаивающие иную позицию – правобережный вариант. Однако политический статус чиновников республиканского правительства несоизмеримо ниже союзных. Кроме того, Постановление о расформировании с 1 января 1931 г. НКВД РСФСР, а также других союзных и автономных республик, принятое в декабре 1930 г. (как раз в то время, когда работала Правительственная Комиссия), внезапно делает положение В.Н. Толмачева весьма шатким и сводит «на нет» его роль в принятии решений.

Э.В. Лугановский, соглашаясь с тем, что «имеется целый ряд несомненно справедливых аргументов против расположения города на левом берегу…» и что «планировка города на левом берегу … исключает возможность развития города более, чем на 150 тыс. жителей», тем не менее, твердо держится за левобережное расположение соцгорода. При поддержке Я.П. Шмидта сдвигает решение этого вопроса в свою пользу. Его позиция в отстаивании левобережного варианта определена начавшимися в руководимом им Цекомбанке проектными работами по левобережному варианту (переделывать которые – значит терять темп, деньги, руководящее положение). Его обоснования левобережного варианта основаны на том, что де-факто местоположение города уже задано стихийно осуществляемым строительством, а вопрос об изменении места размещения селитьбы поднят слишком поздно. В качестве компромиссного выхода из ситуации он предлагает ограничиться на левом берегу «вполне благоустроенным и законченным» городом на 50 тыс. жителей [9, л. 28].

Рис.15. Строительство Магнитогорска. Палаточный лагерь. Фото начала 1930-х гг.

(Меерович М.Г. Рождение соцгорода. Градостроительная политика в СССР 1926 – 1932 гг. – Иркутск, 2008. – С. 115)

На заседании следующего дня (4 декабря 1930 г.) продолжающая работу экспертная комиссия при Правительственной Комиссии все же не закрывает вопрос о размещении соцгорода окончательно – она предлагает «…Управлению строительством и Уральскому крайисполкому произвести в срочном порядке все необходимые изыскания на правом берегу и дополнительные обследования левого берега, в частности, в отношении возможности трассировок железнодорожных линий» [3, л. 145]. В результате этого «неокончательного» решения возникают и начинают одновременно существовать две точки зрения на размещения соцгорода и одновременно воплощаться два подхода в плановой и проектной работе – «левобережный» и «правобережный». Левобережный вариант отстаивается Управлением «Магнитостроя» и влиятельными членами Правительственной Комиссии. Правобережный – местными органами власти, Уральской областной планировочной комиссией и Уралкоммунжилпроектбюро.

Сторонники левобережного варианта исходят из необходимости иметь расположение селитьбы максимально приближенное к основным «человекоемким» частям комбината: металлургическому заводу, агломерационной фабрике, рудникам, известковым карьерам), прежде всего, из стремления обеспечить наиболее короткие пути сообщения, допускающие пешеходную связь жилья с производством (из-за острого дефицита городского механического транспорта). Важным для них также является требование территориального размещения комбината, как планировочного ядра селитьбы. При этом, как исходная предпосылка, имеется в виду ограничение численности населения города не свыше 120000 чел. (как это определено Госпланом СССР), а как требование – возможность в недалекой перспективе полностью ликвидировать производственные загрязнения от металлургического завода и агломерационной фабрики [1, л. 22].

Сторонники правобережного варианта (горсовет, Уралкоммунжилпроектбюро и Уральская областная планировочная комиссия) ищут место размещения соцгорода на правом берегу р. Урал в целях обеспечения дальнейшего пространственного роста города, с учетом возможного «превращения его в крупный административный центр значительных территорий и с перспективой образования вблизи него крупного железнодорожного узла». Расчетная численность населения города предполагается ими равной 225000 чел. Вынос города на правый берег они предлагают также и из необходимости удалить его подальше от вредного влияния производства [1, л. 22].

Следует отметить еще и третью позицию – областного исполкома. Он отстаивает средний вариант, признавая целесообразным на первом этапе, для обеспечения скорейшего пуска первой очереди завода в 1931 г., строительство поселка вблизи комбината (т.е. на левом берегу р. Урал). А в дальнейшем, на втором этапе, предлагая использовать для основного расселения территорию именно правого берега.

Все эти позиции серьезно расходятся. И каждая из них определена здравым смыслом и поддержана соответствующей проектной документацией. Так, Управление «Магнитостроя» основывает свою позицию на проекте группы Э. Мая (Цекомбанк), предлагающей расположение города на 80000 чел. (в полном соответствии с исходным заданием) на левом берегу р. Урал, к юго-востоку от металлургического завода. А Уральская областная планировочная комиссия основывается на проектах города на правом берегу р. Урал к западу от завода, разработанными Особой Ударной Бригадой Уралкоммунжилпроектбюро (в срочном порядке сформированной специально для разработки альтернативного правобережного варианта [3, л. 14]) и бригадой Гипрогора [3, л. 22].

10 декабря 1930 г. Правительственная Комиссия вновь собирается на свое заседание. И, вопреки всем принятым ранее решениям, отклоняет проект соцгорода Магнитогорска, разработанный С. Чернышевым (Гипрогор). Одним из доводов служит неожиданный упрек в том, что в нем «общественные и культурные здания располагаются в трех центрах» [3, л. 146]. На фоне окончательного концептуального отказа от любых проявлений идеологии полицентричности и однозначного поворота к жестким иерархизированным принципам формирования единого центра и единой власти этот смехотворный упрек, но звучащий из «уст» государства (Правительственной Комиссии), выглядит более, чем весомым. Если в проектах начала 1920-х гг. отсутствие единого общепоселкового общественного центра не являлось еще серьезной «политической планировочной ошибкой», то в начале 1930-х гг. планировочная структура соцгорода в обязательном порядке, без какого бы то ни было исключения, должна иметь один-единственный общегородской центр. Правительственная Комиссия заявляет, что отдает предпочтение проекту бригады Э. Мая, потому что в нем «культурно-общественный центр проектировался единым» [3, л. 145]. Причем, Правительственная Комиссия, попирая (что привычно для советских условий) все основы авторского права, при передаче проектирования соцгорода Магнитогорска Э. Маю предписывает ему при разработке своего проекта использовать «… некоторые из решений, данных проектом Чернышева», например, «дать в застройке кварталов большие перспективы при взгляде изнутри помещений на улицу» [3, л. 146].

Почему, несмотря на положительное заключение экспертов-консультантов по проекту Гипрогора, сделанное на заседании, организованном Правительственной Комиссией 3 декабря 1930 г., и отрицательную оценку, вынесенную на том же заседании экспертами-консультантами проекту Э. Мая, уже через неделю – 10 декабря 1930 г., эта же Правительственная Комиссия отвергает проект С. Чернышева и отдает предпочтение проекту бригады Э. Мая? Чем вызвано решение «передать все проектно-планировочные работы по соцгороду Магнитогорску архитектору Э. Маю» [2, л. 11-об]? На каком уровне принималось решение о передаче проектных работ? В чем разгадка этого внезапного поворота событий? Возможно, он был отголоском той ведомственной «войны», которую вели друг с другом ВСНХ, возглавлявший строительство Магнитогорского комбината, и НКВД РСФСР, в ведении которого находился Гипрогор [26].

25 января 1931 г. Правительственная Комиссия собирается на очередное заседание, где вновь звучат возражения сторонников правобережного варианта, заявляющих, что «… решение Правительственной Комиссии о строительстве города на левом берегу «недействительно», оно должно быть отменено, а вместо него принято следующее: 1) проектирование г. Магнитогорска передается ГУКХ при СНК РСФСР; 2) СНК РСФСР должен до 1 марта 1931 г. представить на утверждение генеральный план строительства Магнитогорска; 3) Уральскому областному исполнительному комитету и Магнитогорскому горсовету предложить создать специальное управление для строительства города» [2, л. 18 – 19] и т.п. Заметим, что принятие подобного предложения означало бы лишение Цекомбанка права проектирования и возможности влиять на принимаемые решения. Поэтому, когда в протокол совещания опять вносится решение о строительстве города на левом берегу, руководитель Цекомбанка Э.В. Лугановский «подписывает его не глядя» [57, с. 63], так как это решение соответствует занимаемой им позиции и полностью согласуется с проектными работам, осуществляемыми группой Э. Мая.

Появление в разворачивающейся борьбе за право возглавлять проектирование (помимо ВСНХ и Цекомбанка, с одной стороны, и НКВД РСФСР, с другой) еще одного «игрока» – ГУКХ при СНК РСФСР, объясняется просто: ГУКХ при СНК РСФСР это тот же НКВД РСФСР, точнее Главное Управление Коммунального Хозяйства НКВД РСФСР. Дело в том, что в ходе проведенного правительством в самом конце 1930 г. реформирования государственного аппарата [49] кардинальным образом реорганизуется вся система органов управления градостроительной и жилищной политикой. Согласно Постановлению ЦИК и СНК РСФСР «Об объединении всего нового строительства городов и поселков в республиканском масштабе», ГУКХ НКВД РСФСР вынимается из состава НКВД и включается в структуру СНК РСФСР, превращаясь в Главное Управление Коммунального Хозяйства при СНК РСФСР. В его распоряжение передается весь комплекс работ по градоустройству, ранее находившийся в ведении республиканских НКВД: « … передать полностью функции ликвидируемых народных комиссариатов внутренних дел по руководству коммунальным хозяйством, непромышленным строительством, пожарным делом» [49, с. 1157].

Перемещение ГУКХ из структуры НКВД в состав СНК РСФСР резко усиливает его статус, так как формально оно становится главным государственным органом РСФСР по руководству проектированием гражданского профиля [51]. На него законодательно возлагается: «руководство планировкой и застройкой существующих городов и вновь возникающих городов, планирование и регулирование коммунального хозяйства, жилищного дела, пожарной охраны и техническо-экономическое регулирование непромышленного строительства (школьного, больничного, административных зданий и т.п.), а также руководство местными органами коммунального хозяйства и подготовка кадров коммунальных работников» [51, с. 46]. Не будучи формально наркоматом, ГУКХ, по сути дела, обладает всеми признаками такового – располагает сформированной сетью местных органов управления, положение которых в системе исполкомов и горсоветов сильно отличается от положения других ведомственных органов – коммунотделы, находясь в составе исполнительных комитетов местных советов, не подчиняются руководству исполкомов, а находятся в ведении ГУКХ НКВД.

ВСНХ СССР противостоит теперь в борьбе за заказы значительно более «весомая» организация, нежели ГУКХ НКВД. А под ее патронажем проявляет активность в борьбе за заказы резко усиливший свой статус Гипрогор (оставшийся в подчинении ГУКХ при СНК РСФСР). Он действует при поддержке Уральской областной планировочной комиссии, Уралоблсовнархоза и Магнитогорского горисполкома.

Рис.16. Строительство Магнитогорска. Бараки. Фото начала 1930-х гг.

(Меерович М.Г. Рождение соцгорода. Градостроительная политика в СССР 1926 – 1932 гг. – Иркутск, 2008. – С. 145)

2 февраля 1931 г. Уральская областная планировочная комиссия собирается на специальное заседание, посвященное рассмотрению проекта соцгорода Магнитогорска [3, л. 6]. От бригады Э. Мая в заседании участвуют – Мостаков, Витнер, Штамм, Швагеншейд5, Хаус. Доводы бригады Э. Мая состоят в следующем: «Первоочередное требование, отображенное в схеме – рабочий должен обитать как можно ближе к заводу, особенно металлургическому, но при условии учета охраны здоровья населения от влияния вредных газов, выделяемых заводом. Заводская площадка имеет 3 главных входа на завод. Основной вход отстоит от города на 2 км, южный – на 1,5 км. Первый жилой квартал города расположен на 60 метров выше заводской площадки, что гарантирует недоступность жилья влиянию заводских газов. Практика Рурской области подтверждает невозможность концентрации газов на такой высоте и при таком расстоянии. Кроме того, за все время посещения Магнитогорска бригадой архитектора Мая стояло полное затишье и ветров не было. В течение этих дней ежедневно с 12 часов поднимался туман, который распространялся на всю долину. Вне всякого сомнения, что когда завод будет работать, газы будут распространяться также и на правый берег реки Урала …» [3, л. 7].