Architecton: Proceedings of Higher Education №1 (37) March, 2012

Theory of architecture

Kapustin Pyotr V.

PhD (Architecture), Associate Professor,

Head of Chair of Architectural Design and Urban Planning,

Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering

Russia, Voronezh, e-mail: pekad@rambler.ru

UTOPIA IN THE EVOLUTION OF ARCHITECTURAL DESIGN. Part III. Depicting Utopia

УДК: 72.021

Шифр научной специальности: 85.110

Abstract

The absolute propensity of the profession to graphic, formal responses and the immaturity of techniques for capturing the contents of the new and its axiological, ontological and existential conceptualization led to a continually increasing shift towards the pole of form. The shift was happening faster, the less traditional were becoming the architectural forms, the broader was getting their alphabet and less strict the rules of form production. The form, overloaded with all of its explicit and implicit meanings, which were growing harder to keep up and recover and increasingly less interesting for the user, increasingly often a mass user, eventually just "collapsed" under the weight of its obligations and sins.

Architecture became a principal, if not the only, channel by which entities would come into the world in which they were not rooted and did not have the right to exist. Growth in technological power and the rate of material implementation of ideas proved to be catastrophically higher than the rate of development of design thinking techniques and abilities to comprehend the contents of the created. The domination of "empty", "silent" or “off-topic” architectural forms which is characteristic of modernism has not been overcome even today. Architecture has lost control over the sphere of meanings, including its own ones. Socio-cultural meanings ceased to be the contents of the tradition and have failed to become the contents of a fully fledged design process – a historical challenge requiring departure from prototypal reproduction of activity and traditional translation of meanings has never seen a proper response from the profession.

Keywords: architectural visionarism, avant-garde, utopian connotation, architectural form, communication by means of architecture, meaning in architecture

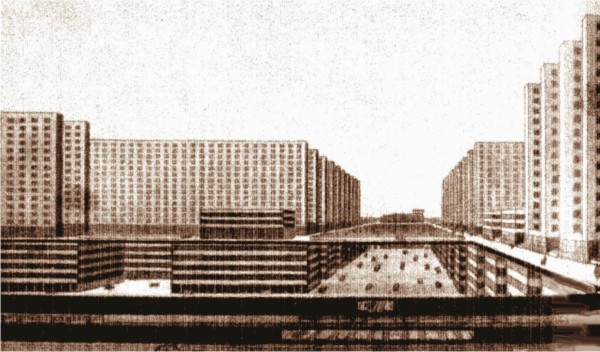

Рис.1. Л. Гильберсаймер. Город небоскребов 1927 г.

Обсуждая коллизии позднеренессансного "кризиса идеального", мы видели два пути разрешения этого кризиса: один – Утопия, связанная с идеальным и протестующая против него, предлагающая иной жанр рассуждения о желаемом и предъявления чаемого; другой – акцентированное развитие средств натуралистической изобразительности, черчения и графики оформления проекта, сознательное обращение к "приманкам живописи". Перед нами две линии эволюции мышления, непосредственно связанные с проектностными интонациями. Возникают и развёртываются они практически параллельно, что заставляет искать какую-то связь между ними.

Разумеется, иллюзорности барокко уже сами по себе сродни утопии: представляя иной, небывалый мир, лучший, чем тот, окном из которого мнит себя картинная плоскость, они в точном соответствии с принятой эпохой пропорцией соединяют стремление к наглядной убедительности (не скупясь на детали и подробности) с лукавым замалчиванием обо всём, что касается топоса – конкретики места, "адреса", онтической привязки изображённого. И дело, разумеется, не только в библейских сюжетах, предполагающих трансцендентальность, как в знаменитых барочных плафонах, где она выражена наиболее полно; точно такая же тенденция торжествует и в светской живописи, и в проектных чертежах. В проектной графике мастеров архитектуры XVIII в. это видно вполне отчётливо.

Заметим: мир, ставший лучше (ярче, гармоничней, яснее и т.д.) за счёт введения в него проектируемого здания – это уже не только фон для последнего, но едва ли не обязательное условие презентации замысла. Далеко ли отсюда до признания замыслом именно желаемого состояния мира, а здания (или иного артефакта) – лишь средством для достижения этого состояния? То, что это не праздный вопрос, покажет вся последующая история, когда такие именно установки станут ведущей формой проектного сознания модернистов. Сознания, преобразующего мир посредством проектируемых "объектов".

Однако пока (XVIII в.) фон, контекст проектных изображений, нейтрален. Его "абстрактность" или, точнее, безадресность – несомненное утопическое качество – делает невозможным какое-либо инструментальное отношение к расположенному за "объектом" миру. Не только мир невозможно так изменить, но даже и о градостроительном или природном контексте нельзя говорить как о полностью осознаваемой части решаемой архитектором задачи. Мы знаем, что такие задачи решались, и с блеском, но происходило это за счёт следования цеховой традиции, благодаря личным способностям и т.п., но не за счёт каких-то особенных изобразительных приёмов или средств. Средства эти ещё очень молоды, само их использование нередко напоминает игру, приносящую автору явное удовольствие. И они именно "объектно ориентированы", репрезентативны, но… лишь в отношении самого "объекта" изображения, в наивно-натуральном отношении к нему как отдельному предмету мысли. Мысли, несущей черты нового профессионализма, что и отражается в её предмете: он уже свободен от излишней информации (о материале и о конструкции), уже не тождественен объекту ремесленника-строителя, самодостаточен – перед нами архитектурная форма как таковая.

В форму, тем самым, вбирается, коллапсирует весь преобразовательный или креативный потенциал проекта, в том числе и прежде всего – его утопические интенции. Форма становится носителем послания миру, держателем тайного кода его изменений. (Увлечение масонством среди архитекторов Нового времени, очевидно, не случайность). Натуралистическая, откровенная денотативность ортогоналей и перспектив дополняется этим "втянутым", заимствованным планом смысла; ригоризм начертательной геометрии смягчается им и получает ту узнаваемую ауру, которая делает столь привлекательными архитектурный чертёж и рисунок Нового времени, позволяет оформиться архитектурно-проектной графике (как и архитектурной фантазии) в самостоятельный жанр изобразительного искусства. Денотация дополняется коннотацией.

Этот скрытый, упакованный в зримой архитектурной форме, вид утопии очень странен. М. Мак-Люэн (со ссылкой на Э. Панофски, З. Гидиона и других) утверждает: "Рукописная культура и готическая архитектура устремлены к свету, идущему сквозь предмет, а не падающему на предмет <…>. Этот эффект просвечивающего камня достигается с помощью цветного стекла, но он весьма характерен для средневекового чувственного восприятия и прежде всего для восприятия рукописного текста" [1, C. 157, 159]. Новое время же возводит падающий свет в культ, отождествляя ярко освещённую материю с подлинностью наличного существования, с объектностью, открытой познанию. Ведь познание, по Декарту, – "свет разума" и источник его отнюдь не в вещах. Залитые солнечным светом, подчиняющиеся правилам построения теней в начертательной геометрии, конкретные, вполне материальные и даже чувственные формы архитектурных фасадов и разрезов XVIII столетия обладают, всё же, какой-то ирреальностью, недосказанностью, открытостью… Они втягивают смотрящего в свой дискурс, делают его соучастником замысла, требуют интерпретации. Они требуют доопределения за счёт просвещённых трактовок их смысла и значения – именно это качество, по Дени Дидро, свойственно истинному произведению искусства.

Но если отношения с эстетикой выстраиваются более-менее благополучно, то в ареале интересующей нас проблематики – проблематики проектного мышления, его форм и категорий – дело обстоит куда как сложнее. Казалось бы, что мешает признать за указанной преобразовательной коннотацией вполне адекватную форму осуществления утопических интенций и, с другой стороны, – форму достаточно эффективного использования "атмосферы", ауры утопии, для практических задач продвижения проектного замысла?! Не есть ли это искомая "техника утопии", способная, как мы говорили выше, обогатить проектное мышление? Обогащение, несомненно, произошло, однако, полновесного использования возможностей утопии все же не случилось.

Что это вообще значит – получить дискурсивное средство, язык, при помощи которого становится возможным создавать не иллюстрации к текстам утопий, но продуцировать новые, изобразительные утопические мотивы? Ведь Утопия потому и неизобразительна, амбивалентна к зримостям, что зрение здесь подобно взгляду Медузы Горгоны: оно останавливает движение смыслов воображения, направленных на постижение самой сути утопического содержания, поставляя воображению второстепенные и косвенные признаки присутствия сущего в случайном. Визуализация утопии ведёт в иную логику повествования, втягивает в иную действительность, уже не свободную от конкретности и деталей. Это удручающее свойство присуще едва ли не всем иллюстрациям утопических трактатов и романов. И не только утопических: аналогичные проблемы возникают при визуализации произведений художественной литературы, особенно таких, которые акцентировано литературны, текстуальны, насыщены аллюзиями со множеством текстов мировой литературы, а то и вовсе сотканы из них (ср. с известными дискуссиями вокруг экранизаций романа У. Эко "Имя розы" или произведений В. Набокова). Оно также объясняет, почему иллюстраций было чрезвычайно мало.

Здесь же мы и вовсе говорим об утопическом прожектировании самими визуальными образами. Известная постмодернистская проблематика фоно-лого-центризма, то есть монополии голоса и логоса на конституцию европейской мысли (см. работы Ж. Деррида [2, 3] и др.), описывает ситуацию, вроде бы, прямо противоположную той, которую обсуждаем мы, а именно распад зрительных эквивалентов абстрактных понятий и категорий, ставящий сегодня задачу форсирования именно визуально-пластических средств и развития новых способностей воображения.

Г.Г. Курьерова писала: "В нынешней модной истерии по поводу "логоцентризма и как с ним бороться", помимо модных глупостей, есть и резон – потребность пластифицировать чисто ментальные понятия. Судя по всему, в счастливые времена живая философия и живая мысль всегда имели пластический эквивалент, даже не эквивалент, а <...> достраивались пластически. Или, еще точнее, хранили память о пластическом (мифологическом) первоистоке. Уместно напомнить, что рождение новоевропейского гуманизма было запараллелено с рождением прямой перспективы. Как известно, перспектива эта выстраивалась с помощью достаточно хитроумного оптического приспособления и вполне может рассматриваться как пластический эквивалент оптики классического гуманизма. XX век, с одной стороны, довел до апогея и абсурда гуманистическую про-спективность и про-екционность, но одновременно предложил массу альтернатив: от возрожденной обратной перспективы и постмодернистской ретро-спективы до интро-спективы психоанализа и того, что сейчас расцветает пышным цветом в архитектурном (и художественном) авангарде - бесперспективность. В каких-то случаях она едва ли не тождественная безнадежности" [4].

Создаётся впечатление, что в истории архитектуры, архитектурной профессии, дело обстояло иначе, чем в культуре в целом, ведь сегодня часто приходится слышать (и говорить!), напротив, о гипертрофированном интересе архитекторов к зримым фигурам при почти полном пренебрежении текстами и понятиями! Значит ли это, что архитекторам не страшен мировой цивилизационный дракон, которым долго пугали философы постмодерна – логоцентризм? А.Г. Раппапорт и вовсе протестует против "заговора молчания", то есть отсутствия речи, голоса архитектуры: "Первый [симптом] – высоко ценимое профессионалами проектировщиками немногословие. Они предпочитают делать, а не говорить, они предпочитают рисунок и модель, наконец – самую вещь всяческой болтовне. Они с досадой перелистывают страницы журналов, испещрённые буквами, принадлежащими досужей болтовне искусствоведов, и долго разглядывают снимки и чертежи. Это – хороший тон" [5]. А.Г. Раппапорт давно уже высказал требование дополнить в архитектуре образ словом, связывая эту необходимость с самим будущим архитектуры, с надеждами на её выживание в меняющемся мире [6].

Думается, проблема диктата логоса не менее остра в архитектуре, чем в иных областях культурного опыта. И прорыва фоно-лого-центризма в "визуальных" утопиях всё же не произошло. Скорее, напротив: при их помощи только и складывалась новая конфигурация воображаемого, соединявшая новым – не средневековым, но просвещенческим, связанным с распространением грамотности и книгопечатания способом – отвлечённые понятия и чувство пространства и формы.

По Маршаллу Мак-Люэну, напомним, фонетическая письменность порождает определённый тип пространственного восприятия, для распространения которого книгопечатание и просвещение оказались решающими факторами, создавшими новую культурную реальность, противостоящую реальности традиции и ремесла. И для нового опыта пространственности визуальность, как и изобразительность, вовсе не были чужды, но характер их складывался вполне определённым образом, диктовался всей ситуацией, или, используя термин Мишеля Фуко, всем диспозитивом эпохи. А одной из наиболее значимых черт этого характера было возникновение невысказанного как неустранимого, естественного дополнения сказанному, как альтер-эго текста. М. Мак-Люэн: "Любая культура, связанная с фонетическим алфавитом, может легко стимулировать привычку располагать одно под другим или одно в другом, так как у человека под постоянным давлением письменного кода бессознательно формируется переживание речи как "содержания". Напротив, в бесписьменных культурах нет ничего неосознаваемого. Причина, по которой мифы так сложны для понимания, заключается в том, что они могут включать в себя любой аспект опыта, в отличие от письменных культур. Все уровни значения здесь одновременны. Поэтому туземцы, когда им задают фрейдовский вопрос о символике их мыслей или сновидений, утверждают, что все смыслы входят в словесное выражение" [1, С. 108].

Именно это невысказанное и попадает, прежде всего, в сети визуализации, служащей как бы ещё одним, параллельным, типом дискурса. "Визуальные утопии" нередко впрямую воспроизводят известный символизм, паттерны образности, мотивы и "атмосферу" утопических текстов. Этим, видимо, и объясняется распространённость мотива руин, пасторалей, изолированных пространств и обособленных сообществ, драматизм образов природы, открытая перспективность далей и т.п. узнаваемые черты "утопического" в живописных полотнах и архитектурных листах вплоть до середины XIX в. Смещение значимости с литературного текста на визуальную форму, особенно наглядное именно в архитектурных чертежах и презентационных "картинах", происходит по этому же пути аналогий, аллегорий и метафор. Напомним: перерождение мифа в аллегорию – одна из важнейших мировоззренческих метаморфоз эпохи Просвещения [7, 8].

"Утопическое" становится содержанием архитектурных форм, их неизменной коннотацией, присутствующей практически всегда, но часто латентно, и лишь в архитектурном визионерстве становящейся очевидной и центральной темой. Но это именно аллегорическая (а не мифологическая) коннотация, её созидательный потенциал, её проектностные ресурсы, её про-екционность – сравнительно малы. Роль категории мифа для понимания креативных механизмов мышления нельзя переоценить, но здесь мы можем лишь сослаться на наши работы по этому вопросу [9, 10]. В т.ч., в работе [10, С. 11] мы писали: "Замещение мифа аллегорией (и… интенции – ассоциацией) – магистральный путь трансформации магических, опасных и сильных реалий древнего мира в русле позитивного рационализма Нового времени". Так, в таких трансформациях, и рождалось профессиональное архитектурное проектирование.

Что же касается логоса, то носителями его становятся не "слова", не слабые и "темные" коннотативные значения архитектурных форм, но сами эти формы, в их объективированном, наглядном и рассудочном (сознательном, "дневном") существовании. "Темнота" коннотаций, их генетическая связь с утопией и мифом (пусть и реализующаяся в превращённых и оскоплённых формах), намёки на былое величие и тайные значения – это целый культ (если не культура) профессионального архитекторского "интересничания", столь характерного для всего XVIII столетия и доброй половины XIX-го. Это также и хороший вкус эпохи, закреплённый шеллингианской эстетикой. Модернисты рубежа XIX-ХХ веков, споря с внешними признаками, наследовали основные схематизмы этого культа.

Получившийся в результате логос архитектурных форм весьма своеобразен: он не способен выполнять культурные функции собственно логоса, поскольку отличается коммуникативной недееспособностью и болезненностью с самого своего рождения (проблематика "языка архитектуры" начинается с его колыбели), но его структурные единицы – знаки или "формы" – неизменно тяготеют к тому, чтобы подчиниться какому-нибудь правилу или закону, как можно более жёсткому, изо всех сил хотят выглядеть логичными, рациональными, даже научными. Правила не замедлят появиться – их разработка становится особой профессиональной доблестью наиболее прогрессивных архитекторов, будь то классицизирующий ордер в нескольких своих вариациях, "культура выбора" конца XIX столетия, "типология объектов проектирования" или "пять отправных точек современной архитектуры". Склонность подпадать под влияние сильных организующих систем определит и готовность служить практически любой властной воле, так что говорить о прорыве или проблематизации этим дискурсом демона патерналистского Логоса не приходиться. Используя схему К. Мангейма о превращении утопий, плодотворных и революционных на ранних этапах своей эволюции, в идеологии, насаждающие концептуальный и социальный консерватизм [11], можно было бы сказать, что подобное превращение происходит и в нашей истории.

От живой и полнокровной Утопии в этой метаморфозе мало что остаётся. Отстранённое удержание утопией своего денотата просто не выдерживает процедуры описанного выше коллапса – объективации, соединяющей натурализм профессионального "объекта" и изобразительную идеализацию его, подпитанную абстракциями объективистского черчения. Тем более, что весь ход этой объективации осуществляется в стороне от содержательных интенций утопии, оставляя эти содержания без предметного внимания и без релевантных средств, а лишь захватывая их (или часть их) своим уверенным и самодостаточным дискурсом. В то время как ресурс утопии для развития проектного мышления можно видеть именно в плане совершенствования его дискурса. Обратим внимание на нарративность утопического текста, которая иногда кажется излишней, громоздкой и, в этом смысле, парадоксально сближающейся с дискурсом изображения, стремящегося идти параллельным курсом. Можно, видимо, говорить о некотором разрыве между дискурсом – как повествовательным, так и "изобразительным" (не только в визуальном смысле) и концептом Утопии, её содержательной интенцией. Она хотела бы… обойтись без слов, без знаков и символов. Ведь Утопия не есть репрезентация чего бы то ни было, несводима к репрезентации и всегда не конгруэнтна по замыслу своим словам, своему дискурсу. Этот разрыв в полной мере почувствует и использует абстракционизм и родственные ему течения, где будет провозглашена цель освобождения от дискурса, а "говорение без слов" станет творческим принципом (или, по крайней мере, как у П. Пикассо – так он объяснял свои стихотворные опыты, – красивым лозунгом).

Утопия учит удерживать объективацию, управлять ею, играть с ней (иной раз довольно фривольно), а потому она очень чувствительна к изображению – этой объективистской технике, как правило, стремящейся уложить воображение в прокрустово ложе своих знаковых форм. Тем более, не удовлетворит утопию изображение чертёжное, чей дискурс чрезмерно рассудочен для неё, она тает под жёстким излучением проекционных лучей. Утопия любит намёки и недомолвки, порождающие образы и миражи воображения, в то время как свет и тень начертательной геометрии изгоняют этих призраков.

Но, изгоняя одних призраков, проекты зарождающегося века рационализма плодят других. Их природа основана на принципиальной двойственности самих проектов – на симбиозе натурально-идеалистического денотата (в свою очередь, построенного симбиотически) с утопической (или квази-утопической) коннотацией. Мы уже отмечали соответствие этого симбиотического продукта эстетическому вкусу эпохи, но в собственно проектностном смысле указанное качество означает особую стратегию действия, особую логику и, как вскоре выяснилось, свою поэтику. Не будет преувеличением сказать, что это – стратегия, логика и поэтика архитектурной профессии всего Нового времени, вплоть до модернизма, постмодернизма и настоящего времени. Речь идёт о способе употребления архитектурного чертежа, который сложился в профессии и около неё. В отличие от построенного здания, в котором проект, по Марксу, умирает, а вместе с ним чаще всего умирают и преобразовательные, инновационные интенции проектного акта, которые несводимы в общем виде к содержанию технической документации на строительство этого здания, в самом проекте (проектной графике) полной жизнью живёт та причудливая феноменология симбиоза, которая позволила состояться профессии как культурному явлению, далеко превосходящему её производственный и прагматический аспекты.

Мы говорим о симбиозе в силу того, что налицо соединение разноприродного. Архитектурный чертёж, неся на себе очевидные служебно-производственные смыслы, отнюдь не ограничивается ими, обретая собственно проектное значение вне и помимо этих смыслов. Ведь собственно проектное значение – это инновационный эффект развёртывания замысла в поле культурной коммуникации и социальной жизни. И указанная выше симбиотическая конструкция архитектурного проекта не позволяет случиться слиянию, удерживает различие социально-культурных и специально-строительных функций проекта.

Знаковая природа архитектурного проекта с очевидностью очень сложна, она не только может служить прекрасной иллюстрацией несостоятельности соссюровской модели знака как единства означаемого и означающего, но и сама способна стать образцом для построения действенных и ненатуралистических семиотических представлений. По нашему мнению, несмотря на активную разработку проблем архитектурной семиотики в ХХ в., ближе всех к характеру и природе архитектурного знака подошёл У. Эко в классической работе 1968 года "Функция и знак (семиология архитектуры)", где, помимо прочего, утверждал, что "… именно архитектура бросает вызов семиологии" [12, С. 258].

Однако цена такого свойства велика: оно держится на гипертрофированной роли зримо воспринимаемой формы, в которой и через которую только и даны всяческие инновационные, преобразовательные, то есть собственно проектные значения архитектурного проекта. С другой стороны, эти значения, оставаясь в общем виде латентными, коннотативными, имплицитными, не стремятся обнаружить своё происхождение (каким бы оно ни было – идеалистическим, натуралистическим, утопическим); их содержание, их интенции, их связи – всё остаётся "за кадром", за картинной плоскостью профессионального чертежа.

Эти значения, являясь самым главным в проектной мысли, в её воздействии на мир (подчеркнём это ещё раз), остаются невнятны часто и самому проектирующему, не получают сознательной и предметной разработки. Исключения здесь, как водится, лишь подтверждают правило: в концептуальном проектировании, в философски-заострённом проектном действии, в специально построенных проектных актах, предполагающих неустанную проблематизацию собственных оснований, и т.п. экзотических ситуациях положение лучше, но эти ситуации есть ответы на кризис прямолинейного онтологизма, свойственного модернистской проектности, они принадлежат по большей части последним десятилетиям ХХ века и совершенно не характерны для интересующего нас сейчас периода – с эпохи Просвещения до первых десятилетий ХХ века. В качестве подводной части "айсберга" проектного содержания, значения следуют за формой и выполняют свою работу скрытно, неявно, "контрабандой".

Несколько карикатуризируя ситуацию (исключительно в целях лучшего понимания нашего взгляда на описываемые события), можно сказать, что архитектурный проект XVIII – XIX и доброй части ХХ вв. представляет собою некий "перевёртыш" иллюстрированных утопических текстов. Вместо Утопии с картинкой перед нами Картина с "утόпинкой". Необязательность, дополнительность иллюстрации к литературной Утопии как бы симметрична слабому мерцанию "утопизма", грезимого за явными и наглядными формами архитектуры века репрезентаций. Иногда – в визионерских листах – мерцание разгорается в пожар, но в общем и массовом виде оно создаёт тот трудновыразимый, но очевидный и внятный эффект утвердительности явленного, достигнутый присутствием толики соблазна иным, не вошедшим в рациональный дискурс, но присущим ему латентно. По крайней мере, это латентное присутствие коннотировано архитектурной проектной графикой – той, которая признанно обладает высоким качеством, авторской, ставшей образцовой. Не в этом ли секрет привлекательности таких архитектурных изображений? Она, привлекательность, разумеется, опирается также и на извечную утвердительность архитектуры, на естественную проектность факта присутствия здания, но отмеченные нами утопические коннотации оказываются новы, они относятся не столько к архитектуре, сколько к новому языку архитекторского семиозиса, сформированному в Новое время, а в изображениях вообще – не встречаются раньше Урбинских ведут. Можно даже сказать, что речь идёт о новом типе трансцендентализма. И если даже конкретно-исторически и/или генетически аналогия с иллюстрациями к утопиям неправомочна, она всё же плодотворна для понимания сути произошедшего.

Результаты упомянутой выше "контрабанды" печальны и множественны. Участие архитектурной профессии в процессе отчуждения среды и мира от человека, в "забвении бытия", о котором говорил М. Хайдеггер, в росте проблем культурной, национальной, персональной идентичности – несомненно и значительно. Архитектура стала едва ли не основным каналом прохождения в мир не укоренённых и не имеющих право существовать в нём сущностей. Рост технологической мощи и скорости воплощения "в материале" идей оказался катастрофически выше темпов развития техник проектного мышления и способностей осмыслять содержание творимого. Засилье "пустых", "молчащих" или говорящих "не о том" архитектурных форм, столь свойственное модернизму, далеко не преодолено и сегодня.

"Видимое, взятое в обыденном смысле, забывает свои предпосылки: в действительности оно покоится на полной и цельной зримости, которая подлежит воссозданию и которая высвобождает содержащиеся в ней призраки. Модернисты, как известно, освободили множество не тех призраков и добавили изрядное число глухих нот к официальной гамме наших визуальных средств" – Морис Мерло-Понти [13, С. 21].

Архитектура утратила контроль за сферой значений, в том числе – своих же собственных.

Роль во всём этом нововременной концепции знака, а в последующем и построенных на ней научных моделей, существенно перестроивших инструментарий архитектора в ХХ в., требует отдельного и большого критического разговора.

Социально-культурные значения, перестав быть содержанием традиции, так и не стали содержанием полноценного проектного процесса – вызов истории, связанный с отходом от прототипического воспроизводства деятельности и традиционной трансляции значений и смыслов, так и не получил в профессии достойного ответа.

"Соедините всё, что даёт вам традиция, это действительно встреча с неверной, которая может обмануть; она делает неясной летопись, связывающую детство мира с развращёнными веками; она путает возрасты, пол, звания, обожаемых королей, ненавидимых тиранов, искусства, словесность в апогее великолепия; поочерёдно изгоняемых или делающих бесплодные усилия для пересечения фатального порога, где они остановлены. Чему учит она вас, наконец?" – недоуменно вопрошал уже К.Н. Леду в широко замышляемом трактате о новой типологии [14, С. 136]. Но если первые опыты построения типологии в XVIII в. и были уже недвусмысленно ориентированы на антитрадиционализм и получение нового объектного знания, они всё же сохраняли верность исконной архитекторской интуиции и известный романтизм. "Новая деловитость" ХХ в. и даже уже "классификаторский зуд" XIX столетия не оставят от философско-поэтического варианта "типологии зданий" Леду камня на камне.

Тотальная склонность профессии к изобразительным, формальным ответам и неразвитость техник работы с планами содержательного полагания нового, его ценностного, онтологического и экзистенциального осмысления, вела к постоянно усиливающемуся перекосу на полюс формы. Этот уклон увеличивался тем быстрее, чем менее традиционными становились архитектурные формы, чем шире становился их алфавит и менее строги правила формообразования. Форма, перегруженная всеми своими явными и тайными смыслами, удерживать и восстанавливать которые становится всё труднее и всё менее интересно пользователю, становящемуся всё более массовым (и это – мировой процесс, аналогов которому и вне сферы архитектуры существует немало), в конце концов, просто "рухнула" под грузом своих обязательств и своих грехов. Этот семантический обвал зафиксирован во множестве рефлексивных и аналитических текстов, его нет нужды специально доказывать, мы и сегодня можем наблюдать его воочию.

References

1. Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры / М. Мак-Люэн. – К.: Ника-Центр, 2003. – 432 с.

2. Деррида Ж. Голос и феномен / Ж. Деррида. – СПб: Алетейя, 1999. – 208 с.

3. Деррида Ж. Позиции / Ж. Деррида. – М.: Академический Проект, 2007. – 160 с.

4. Курьерова Г.Г. Гуманитарная оптика [Электронный ресурс] / Г.Г. Курьерова. – Режим доступа: http://prometa.ru/archive/8/0/2/print/

5. Раппапорт А.Г. Вещи и слова (против заговора молчания) [Электронный ресурс] / А.Г. Раппапорт. – Режим доступа: http://sos.archi.ru/lib/e_publication_for_print.html?id=1850569409

6. Раппапорт А.Г. Есть ли у архитектуры будущее? / А.Г. Раппапорт // Архитектура СССР - 1987. – № 3.

7. Аверинцев С.С. Неоплатонизм перед лицом платоновой критики мифопоэтического мышления / С.С. Аверинцев // Платон и его эпоха. – М.: Наука, 1979. – С. 83 – 97.

8. Шеллинг В.И. Сочинения в 2-х т. Т. 1. / В.И. Шеллинг. – М.: Мысль, 1987. – 637 с.

9. Капустин П.В. Развитие представлений об объекте проектирования в процессах архитектурного мышления: дис. ... канд. архитектуры / П.В. Капустин. – М.: МАрхИ, 1999. – 183 с.

10. Капустин П.В. Знак и символ в архитектурном проектировании: учеб. пособ. для студ. архит. спец. / П.В. Капустин. – Воронеж: ВГАСУ, 2008. – 128 с.

11. Мангейм К. Идеология и утопия / К. Мангейм // Утопия и утопическое мышление. – М.: Прогресс, 1991. – С. 113 – 169.

12. Эко У. Функция и знак (семиология архитектуры) / У. Эко // У. Эко. Отсутствующая структура. Введение в семиологию – СПб.: Симпозиум, 2004. – С. 255 – 328.

13. Мерло-Понти М. Око и дух / М. Мерло-Понти. – М.: Искусство, 1992. – 63 с.

14. Леду К.-Н. Архитектура, рассмотренная в отношении к искусству, нравам и законодательству / К.-Н. Леду; общ. ред. А.А. Барабанова; в 2-х т. Т. 1. – Екатеринбург: Архитектон-Канон, 2003. – 592 с.

Citation link

Kapustin P.V. UTOPIA IN THE EVOLUTION OF ARCHITECTURAL DESIGN. Part III. Depicting Utopia [Online] //Architecton: Proceedings of Higher Education. – 2012. – №1(37). – URL: http://archvuz.ru/en/2012_1/1

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная