Architecton: Proceedings of Higher Education №3 (55) September, 2016

Theory of architecture

Vlasov Viktor G.

DSc. (Art Studies), Professor.

International Association of Art Critics (AICA).

Italy, Rome, e-mail: victor.vlasov@list.ru

IMPLICIT AESTHETICS, THE LIMITS OF DILETTANTISM AND DEGRADATION OF CRITICISM

УДК: 7.01

Шифр научной специальности: 85.01

Abstract

Keywords: implicit aesthetics, art, Art Studies, composition theory, form generation

1. Введение в проблему. Связи и различия понятий: искусствоведение, искусствознание, имплицитная эстетика

Принято считать, что искусствоведение и искусствознание – тождественные понятия. Действительно, у них общая этимология, но они имеют различия в исторически сложившихся оттенках смысла. Первое ассоциируется с накоплением, изучением, учетом и классификацией фактов, второе – с теоретическим осмыслением и моделированием системы знаний. Схожую пару понятий образуют иконография и иконология.

Научная основа искусствоведения – исторический факт. Искусствоведение включает историю искусства как часть исторической науки, атрибуцию памятников, хронотопологию, источниковедение и иконографию. Исследование отношений общего и особенного в истории искусства призвано осуществлять искусствознание. Оно отличается от искусствоведения большей умозрительностью, абстрагированием понятий, стремлением к синтезу, созданию теоретических моделей, гипотез, концепций. Искусствознание – это теоретическая рефлексия истории искусства, оно включает теорию искусства, теорию формообразования и композиции в отдельных видах художественного и технико-эстетического творчества, иконологию, семиологию, эпистемологию и другие науки об искусстве. Основателю иконологического метода Аби Варбургу принадлежит ключевое определение: «Изучение искусства начинается там, где кончаются атрибуции и датировки».

Связанная фактологией, академическая история искусства не имеет достаточного импульса к развитию. Мир фактов и артефактов бесконечен, полнота его изучения даже в границах узкой темы иллюзорна. Но в границах практической необходимости вполне исчерпаема. Поэтому ныне выигрывает тот, кто не только много знает, но и правильно мыслит: владеет научной методологией и навыками теоретического моделирования.

Но и у теоретического искусствознания есть свои слабые стороны. Любая теория призвана быть автономной номотетикой (установлением собственных законов) и одновременно идеографией (описанием объекта в его субъективной данности, каким он предстает наблюдателю). Первое с достаточной точностью может сделать только сам художник, но он, как правило, этим не занимается, поскольку в таком случае, угнетая интуитивную сторону творчества, перестает быть в полной мере художником; второе делает зритель: критик, теоретик, эссеист, знаток и просто любитель искусства. Однако восприятие зрителя не только субъективно, его субъективность иная, чем пристрастный взгляд художника. Восприятие зрителя опосредовано вкусовыми оценками собственного жизненного опыта, далекого от профессиональной работы над художественной формой. В этом различии кроется неразрешимая проблема художественной коммуникации. Иначе говоря, искусство не может исследовать самое себя, а определение «теория искусства» с позиций строгой науки является противоречием в терминах.

Так, С. С. Ванеян справедливо отмечает: «История искусствознания в ХХ в. – это история не совсем удачной попытки рождения новой научной дисциплины. Ни рецепция смежных методологий, ни опыт усвоения максимального числа концептуальных контекстов – ничто не позволило искусствознанию стать отдельной и самостоятельной наукой об искусстве. Причина тому не только в специфике гуманитарного знания вообще, не предполагающего чрезмерной специализации отдельных наук внутри себя, так как предмет интереса един и неделим – сам человек… По всей видимости, само искусство, художественное творчество – творцы и их творения – по природе своей не есть что-то самостоятельное и независимое, как хотелось думать эстетизму XIX столетия. Присущий художественной деятельности символизм заставляет рассматривать продукт этой деятельности, то есть произведение искусства, при самом деликатном подходе как “систему отсылок”, как риторически-репрезентирующий дискурс, изобразительность которого выходит далеко за пределы визуального ряда» [1].

Действительно, теория – это, прежде всего, автономность и системная целостность, а эффективность научной работы во многом зависит от объективности инструментария: терминологии и методов работы, правильности принципов классификации и систематизации изучаемого материала. Но как быть с многообразием художественной практики, в которой объект невозможно в полной мере отделить от субъекта. Ситуация в академическом искусствознании ХХ в. сопоставима с шутливой классификацией животных, которую упомянул Мишель Фуко в книге «Слова и вещи» (1966). Фуко сослался на рассказ аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса «Аналитический язык Джона Уилкинса» (1952). В рассказе говорится, будто в одной китайской энциклопедии под названием «Небесная империя благодетельных знаний» написано, что «животные делятся на а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух». Такая немыслимая таксономия, естественно, препятствует когнитивному мышлению. «Очевидно, не существует классификации мира, которая бы не была произвольной и проблематичной, – заключает Борхес, – причина весьма проста: мы не знаем, что такое мир» [2].

К слову сказать, ученый Джон Уилкинс действительно жил в XVII в. в Англии. И самое удивительное, как заметил М. Фуко, что многие в наше время принимают выдумку Борхеса за научный факт! По утверждению австралийского социолога К. Уиндшаттла, эту историю серьезно излагают в некоторых университетских курсах [3]. Это ли не свидетельство деградации науки и методологии?

Слабые стороны науки об искусстве во все времена стимулировали потребность теоретического осмысления художниками собственного опыта. Мы можем вспомнить имена Леонардо да Винчи, А. Дюрера, Н. Пуссена и многих других художников, пытавшихся в текстовой форме анализировать собственное творчество. Но особый род теоретической рефлексии – имплицитная – скрытая, или неявная, эстетика (лат. implicite – скрытый, неявный), характерна именно для ХХ в. В отношении академической науки имплицитная эстетика, безусловно, маргинальна. Одни считают теоретизирующих художников дилетантами в науке, другие, напротив, видят в их теоретической деятельности особенно ценный опыт. Спор на эту тему напоминает историческое противостояние знатоков и университетских ученых (итал. conoscitori e professori) в ХVIII–XIX вв.

2. Суть научной проблемы: специфика «имплицитного вúдения» произведения искусства

Немецкий скульптор, основоположник теории формообразования в изобразительном искусстве Адольф фон Гильдебранд в рассуждениях о феномене особенного вúдения натуры приводил следующий пример, ссылаясь на письма живописца Эжена Делакруа [4]. Во время прогулки живописец (вероятно, сам Делакруа) и писатель (можно предположить, что это был поэт и критик Шарль Бодлер), оживленно беседуя, повстречали на узкой тропинке незнакомого человека странного вида. Спустя время, как это обычно бывает, писатель спросил друга: «Помнишь, какие нам встретились глаза?». Живописец ответил: «Глаз не помню, не обратил внимания, но какая тыква!». Он имел ввиду необычную форму головы незнакомца. Художники часто шутят, что все люди делятся на две большие группы: на тех, у кого голова «тыквой вверх», и на тех, у которых голова имеет форму «тыквы вниз». В данном примере представлен писатель, который мыслит «формосложением» (нем. addieren), от детали к целому, подобно тому, как из букв складываются слова, а из слов фразы. Для него, прежде всего, важна значительная деталь. Живописец, а в еще большей степени скульптор, привык «мыслить формой» в обратном порядке, «формовычитанием» (нем. dividieren), от общего к частному: вначале схватывает характер «большой формы» и только потом «вычитает» из целого детали. У художника, который ежедневно, в течение многих лет работает над изобразительной формой, складывается особый тип зрительного и осязательного восприятия формы и пространства. Именно поэтому изобразительное искусство не имеет прямого перевода на язык слов и не предполагает точных определений на уровне понятийного мышления. Люди разговаривают с помощью слов, а не рисунков (за исключением особых случаев).

Живописец, график, скульптор используют материал, почерпнутый из природы, но в значительно преображенном виде. Поэтому «буквы» изобразительного языка оказываются в большинстве случаев непонятными для неподготовленного зрителя. Генрих Вёльфлин был убежден, что историк искусства обязан учиться особому, специальному способу зрительного восприятия, или «мышления формой», для чего необходимо изучать произведения изобразительного искусства «с карандашом в руках». Он имел в виду, конечно, не записи, а зарисовки с произведений искусства. Спустя многие годы, по признанию Жермена Базена, автора книги «История истории искусства» (1986), когда он по примеру Вёльфлина взял в руки карандаш, чтобы, рисуя, проанализировать сложную композицию произведения живописи, то этот «художественный жест» помог ему «сделать предельно ясным зрительное восприятие». Он понял «продуманную художником морфологию», имеющую «вполне ясное происхождение», в которой «не было ничего произвольного» [5].

Зритель, в более широком смысле – потребитель искусства, не имеет возможности получить достаточный «зрительный опыт» в процессе практической работы над изобразительной формой. Но он и не обязан этого делать. То же можно сказать о теоретике и историке искусства. Совместить эти профессии желательно, но практически неосуществимо. Логично было бы сделать искусствоведение вторым образованием после художественного, но и это утопия. Если будущие специалисты потратят значительную часть жизни на освоение ремесла живописца или скульптора, то кто же будет изучать историю и теорию искусства? Ведь на приобретение особых навыков зрительного восприятия или, как говорят художники, «мышления формой», не говоря уже о технике работы (в старое время говорили о «постановке глаза и руки»), требуются не годы, а десятилетия ежедневного и упорного труда. Рисованию, как и музыке, учат с раннего возраста. Изучение истории и теории искусства также требует всей жизни.

3. Опыты имплицитного анализа произведений искусства в российском искусствознании ХХ века

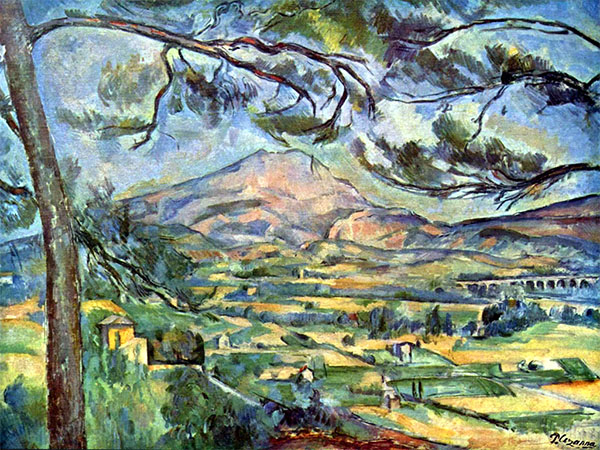

В России «серебряного века» имплицитная эстетика в форме критики, творимой самими художниками, поэтами и живописцами, была на подъеме. Достаточно вспомнить статьи М. А. Волошина, «Письма» А. Н. Бенуа в газете «Речь», эссеистику И. Э. Грабаря, статьи художника-акварелиста и критика Г. К. Лукомского, архитектора, художника-графика и историка архитектуры В. Н. Талепоровского. Живописец, коллекционер древнерусских икон и мастер атрибуции картин И. С. Остроухов, по свидетельству А. М. Эфроса, раздраженно говорил, что «так называемые искусствоведы» обладают «свиным глазом» и не видят живописи [6]. Н. Н. Пунин в конце 1920-х гг. в лекциях на Высших государственных курсах искусствоведения при Институте истории искусств (Зубовском) в Ленинграде рассказывал студентам: «Потяните за ветку сосны в картине Шишкина, – и за ней полезет ствол. Потяните за ветку сосну Сезанна, – и за ней полезет соседний кусок неба». В этой фразе мы видим редкий пример понимания смысла формообразования в духе имплицитной эстетики, причем из уст не художника, а искусствоведа. В картинах Сезанна действительно одна форма «вставляется в другую» будто в специально приготовленное для нее место и «вычитается» при восприятии (способ формовычитания). Это весьма существенный момент профессионального пластического мышления (рис. 1). Пунин умел общаться с художниками, и они отвечали ему признательностью. Это свойство ценил и сам Пунин, он говорил: «У меня, в сущности, есть только один дар, но настоящий: я умею понимать живопись и умею раскрывать ее другим» [7].

Рис.1. П. Сезанн. Гора Сент-Виктуар с большой сосной. Около 1886 г. Холст, масло. Лондон, собрание Института Курто.

Источник: http://kolybanov.livejournal.com/1618317.html

В 1920 г. в Москве был создан ИНХУК (Институт художественной культуры), а в 1923–1926 гг. в Петрограде под руководством К. С. Малевича, В. Е. Татлина, М. В. Матюшина, П. А. Мансурова, Н. Н. Пунина действовал ГИНХУК (Государственный институт художественной культуры). Малевич пропагандировал идею «научного метода в искусстве», поскольку история живописи, по его убеждению, закончилась и «современной нам формой в искусстве» является «исследовательский институт». Свою творческую деятельность Малевич стилизовал под «объективные методы исследования», отрицая понятия «художник» и «художественная форма». Под его руководством Н. М. Суетин исследовал возможности создания нового «супрематического ордера». В отделе органической культуры петроградского ГИНХУКа М. В. Матюшин разрабатывал теорию цветовых сочетаний. Он изучал «органическое восприятие цвета», или «изменяемость цвета и формы в зависимости от изменения условий зрительного восприятия» (рис. 2).

Рис. 2. М. В. Матюшин. Движение в пространстве. 1917–1919. Холст, масло.

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

Источник: http://www.20art.ru/gallery/p17_sectionid/21/p17_imageid/733

Живописец К. С. Петров-Водкин, разрабатывая собственную теорию «пластической формы», пытался связать ее с классическим наследием. В 1916 г. художник изучал фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре на русском Севере (1502). В 1920 г. Петров-Водкин совершил поездку в Великий Новгород, осматривал росписи XIV–XV вв., в том числе Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на Ильине улице (1378). В 1919—1924 гг. художник был членом-учредителем Вольной философской ассоциации (Вольфилы). Петров-Водкин считал сферическую перспективу отражением «единого целого космоса» и связывал ее с «построением формы цветом» по методу Сезанна. Выражением «философских категорий бытия» Петров-Водкин считал «трехцветку» – гармонию основных цветов: желтого, красного и синего. Вместо термина «конструкция» художник использовал определение «беспредметная цвето-форменная сущность» (рис. 3).

Рис. 3. К. С. Петров-Водкин. Играющие мальчики. 1911. Холст, масло. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

Источник: http://webstarco.narod.ru/ussr/big/petrov4.html

В 1919–1921 гг. Петров-Водкин много выступал с лекциями и теоретическими статьями об искусстве. В их содержании ощущается влияние идей «космистов» Н. К. Рериха, К. Э. Циолковского, философа Н. Ф. Фёдорова, естествоиспытателя В. И. Вернадского, священника П. А. Флоренского. В 1920 г. на заседании Вольфилы К. С. Петров-Водкин прочитал доклад «Наука видеть» о «правильном восприятии окружающего мира и о форме, которая создается цветом». Однако историк искусства и литератор Э. Ф. Голлербах весьма иронично вспоминал о художнике: «Он любил вещать и поучать, очень любил философствовать, и делал это «по-расейски», т. е. неумело и бестолково, открывая Америки и сражаясь с ветряными мельницами. Но в торопливом и бессвязном многословии художника всегда нет-нет да и мелькали драгоценные крупицы мудрости» [8].

4. Опыт художников-педагогов

В начале XX в. большинство преподавателей Санкт-Петербургской Академии художеств придерживались традиции «срисовывания», копирования поверхности изображаемого объекта посредством передачи светотени, набора случайных впечатлений, а не «пластической сущности» формы. На этом фоне выделяется деятельность художника-педагога Дмитрия Николаевича Кардовского (1866–1943). Весной 1900 г. Кардовский вернулся в Петербург из Мюнхена, где он учился в частной школе словенского художника Антона Ашбе. В 1906 г. Д. Н. Кардовский возглавил собственную мастерскую в Академии художеств. Он не писал теоретических трудов и письменно не изложил своей методики преподавания изобразительного искусства. За него это сделал староста академической мастерской – художник и теоретик Николай Эрнестович Радлов (1889–1942). Новую концепцию Радлов изложил в 1913 г. на страницах журнала «Аполлон» [9]. В 1935 г. вышла его книга «Рисование с натуры». Многое в этой концепции заимствовано из теории Адольфа Гильдебранда и членов «римского кружка» (Ханса фон Маре и Конрада Фидлера) [10].

Оригинальную теорию композиции разрабатывал выдающийся русский художник-гравер и теоретик искусства Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964). Он также обучался рисунку и живописи в Мюнхене, в частной школе венгерского художника Шимона Холлоши. На искусствоведческом отделении философского факультета Мюнхенского университета Фаворский слушал лекции Х. Корнелиуса, А. Фуртвенглера, К. Фолля. Холлоши познакомил молодого Фаворского с творчеством Ханса фон Маре – члена «римского кружка», в который входил и Гильдебранд. На уроках у Холлоши Фаворскому открылось, что «Маре и Сезанн связаны воедино». Позднее, в 1923 г., А. М. Эфрос назовет Фаворского «Сезанном современной ксилографии» [6, с. 172].

В 1907 г. Фаворский поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1913 г. он окончил искусствоведческое отделение этого факультета, которое было организовано по инициативе профессора Н. И. Романова (создававшего вместе с И. В. Цветаевым Музей изящных искусств в Москве). С 1921 г. Фаворский преподавал во ВХУТЕМАСе, в 1923–1925 гг. был ректором. На графическом факультете Фаворский преподавал ксилографию (гравюру на дереве), на основном отделении читал курс «Введение в теорию пространственных искусств», на графическом факультете – «Теорию композиции» и «Теорию графики». Программа курса «Теория композиции» сохранилась в архивах художника, она составлена, безусловно, под воздействием книги А. Гильдебранда «Проблема формы в изобразительном искусстве», которую Фаворский вместе с художником издательства ACADEMIA Н. Б. Розенфельдом (братом Л. Б. Розенфельда, псевдоним Каменев) в 1913 г. перевел с немецкого на русский язык. В своей теории художественной формы Фаворский сделал главный вывод: «Всякое реалистическое изображение будет иметь в основе предметно-пространственную форму понимания действительности, и в этой предметно-пространственной форме выразится мировоззрение, всякое конкретное художественное понимание действительности столкнется с предметом и пространством и отношением одного к другому. Можно сказать, что предметно-пространственная форма, отношение предмета к пространству, и будет выражать основной стиль произведения, и будет образной формой мировоззрения. Получая заказ, получив какую-либо тему, выраженную словесно, – пояснял художник на собственном опыте, – я должен понять ее как форму... Через изобразительную поверхность материал будет обусловливать композиционный строй в его основных чертах» [11].

5. Понятия изобразительной конструкции и композиции в интерпретации художников

В концепции Фаворского конструкция строится «на двигательных представлениях», композиция – «на чисто зрительных», но эти понятия являются «отвлеченными пределами». На практике они взаимодействуют. «Искусство всегда стремится пронизать конструкцию композицией и композицию конструкцией». При этом главной проблемой изображения становится передача времени и движения. Поэтому «стремление к композиционности в искусстве есть стремление цельно воспринимать, видеть и изображать разнопространственное и разновременное» [12]. Физическое переживание движения (осязательные представления) определяет конструкцию изображения (двигательное пространство), а воображаемое, зрительное движение (пластическая форма) создает композиционную целостность.

Зрительный образ возникает в сознании художника мгновенно и сразу в форме, в конкретном материале. Художник изобразительного искусства мыслит объемами, массами, пространственными отношениями, данными в самом способе формообразования, в единстве содержания и формы как «осмысленной формы», «мыслеформы», или «формальной идеи». В сущности, речь идет об особом способе преображения зрительных впечатлений, который Гильдебранд именовал архитектоническим, а другие художники называют «мышлением формой». Н. Н. Пунин использовал понятие «структура замысла». Он писал, что идея – это только «общая целеустремленность художника, желание замысла», но сам композиционный замысел предстает перед художником, как бы уже созданным, мгновенно и в материале его искусства. При этом Пунин ссылался на слова художника Дж. Уистлера: «Произведение заключено в момент своего возникновения» [13]. В. А. Фаворский в связи с этим вспоминал метафору о «черной вороне на снегу», под впечатлением этого образа В. И. Суриков, по его собственным словам, написал картину «Боярыня Морозова».

Изучением композиции и вопросов психологии ее восприятия занимался художник и ученый-психолог Николай Николаевич Волков (1897–1974). По его определению, композиция – это «конструкция для смысла» [14]. Андрей Владимирович Васнецов (1924–2009) – художник монументального искусства, потомок рода, давшего России знаменитых русских живописцев Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича Васнецовых, – является автором статьи, имеющей для нашей темы важнейшее значение.

В 1976 г. на страницах журнала «Декоративное искусство СССР» была опубликована статья В. Л. Глазычева «210 строк про самоценность». Автор отстаивал идею «самоценности», т. е. независимости произведений художника монументально-декоративного искусства (стенной росписи, мозаики, витража) от окружающей среды, поскольку «качество формы» одинаково для станковой и монументальной живописи. В ответ на эту статью А. В. Васнецов опубликовал собственную под названием «Критерии самоценности и искус стилизаторства» [15]. В статье Васнецов сопоставил два произведения: прославленную «Афинскую школу» Рафаэля (рис.4) и созданную в подражание ей в середине XIX в. композицию Вильгельма фон Каульбаха «Эпоха Возрождения» в Новом музее Берлина (роспись не сохранилась, известна по гравюре; рис. 5).

Рис. 4. Рафаэль Санти. Афинская школа. 1509–1510. Ватикан, Станца делла Сеньятура.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Афинская_школа

А. В. Васнецов писал о произведении Рафаэля: «Античный театр... каждая фигура относится к целому как структурный элемент...». У Каульбаха фигуры принимают «позу своего прообраза, но мы не можем отделаться от впечатления, что перед нами просто толпа людей, почему-то принявших неестественные позы, совершающих бестолковые движения». Еще более разительно различие в пластическом строе произведений, продолжал автор статьи: «Вертикали колонн и горизонтали лестниц играют у Рафаэля решающую роль. Группы строго подчиняются этой системе. Но этого удивительного соответствия вертикалей и горизонталей, дающего цельность и гармонию всей фреске, Каульбах, как ни странно, совершенно не видит и не понимает... Не понимает он и смысла рафаэлевской перспективы: у Рафаэля первый и второй ярусы фигур, во всяком случае, по весу, равноценны; тем самым он достигает единства рельефа и сохраняет пресловутую плоскость стены. На нашей памяти поклонники “плоского” стиля утверждали, что всякая глубина разрушает плоскость, но можете убедиться: у Рафаэля она организует плоскость, а у Каульбаха действительно разрушает... У Каульбаха поштучное изготовление огромного количества деталей: лиц, рук, одежд, складок, которые почти не зависят друг от друга. У Рафаэля каждый мазок соотносится с целым, каждая деталь необходима...». Конечно, замечал Васнецов, Рафаэлю помогает архитектура, нарисованная на стене в качестве фона для фигур, отчего и межфигурные связи обретают качества выстроенности, архитектоничности. Возможно, что и сравнение двух художников исторически некорректно. В одном случае речь идет о великом мастере цельной и выдающейся эпохи, в другом – о времени, характерном потерей классической традиции и разладом художественного мировоззрения.

Рис. 5. В. фон Каульбах. Эпоха Возрождения. Роспись вестибюля Нового Музея в Берлине. 1847–1865. Гравюра 1867 г.

Источник: П. П. Гнедич. История искусств. – СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1897. –Т. 3. – С. 329.

Но, возражал автор статьи, обсуждаются не эпохи и художники, а принципы композиции. В первом случае очевидна ясность и цельность художественного «мышления формой», порожденная великой эпохой, во втором – утрата этой способности, проявившаяся в неумении связывать элементы композиции в единое целое. Причина столь разительного контраста очевидна: органичная связь искусства живописи в эпоху Возрождения с архитектурным пространством (в том числе с архитектурой, изображенной внутри фрески) и отсутствие формообразующей силы архитектонического мышления во второй половине XIX в., являющейся следствием общего разлада между искусством и жизнью, художником и его временем. В продолжение темы Васнецов сравнил произведения Джотто ди Бондоне (1266–1337) и английского прерафаэлита Эдварда Бёрн-Джонса (1833–1898), пытавшегося подражать великому итальянцу, а также мозаики Равенны VI в. и картины Поля Сезанна конца XIX в. «И сегодня,– писал Васнецов,– придя на выставку фрагментов мозаик Равенны, я обнаруживаю, что работы Сезанна оказываются в своем пластическом выражении ближе к ним, чем все стилизаторские повторения византинистов второй половины XIX века, хотя было время, когда такие стилизации назывались не только продолжением, но и улучшением “византийского стиля”... Сезанн открывал в самой натуре пластическую систему... Он тоже опирался на классику... и его открытие построения цветового рельефа совпало с усилиями средневековых мастеров...». Средневековые же мозаики Равенны «могли появиться лишь как часть целого», т. е. архитектуры. И в этом заключается их художественная сила.

6. Имплицитная эстетика новейшего времени

Ситуация в искусстве на границе XX–XXI вв. напоминает обстановку предыдущего рубежа столетий; она осложняется множеством различных течений, групп, объединений, названия которых часто не объясняют, а лишь маскируют суть (либо ее отсутствие). Имплицитная эстетика, казалось бы, именно здесь нужнее всего. Но она оказывается еще запутаннее и непонятнее для зрителя, чем породившее ее искусство. Слабость современной имплицитной эстетики объясняется, главным образом, утратой связи с классицистической основой самого искусства и его теории. Целостность мироощущения и ясность мировоззрения, гармония формы, завершенность композиции всегда отличали истинные произведения классического искусства. В наше время эти качества вытеснила раздвоенность: либо беспомощный и недалекий натурализм (а подчас изысканно обманывающий, якобы новаторский), либо надуманный формализм.

|

| Рис. 6. Г. Я. Длугач. Аналитическая копия картины П. Веронезе «Диана» (1560-е гг.). Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Фото из архива В. Г. Власова |

В конце 1960-х гг. в Ленинграде сложилось неофициальное творческое объединение молодых художников – группа «Эрмитаж» под руководством Григория Яковлевича Длугача (1908–1988). В 1930-х гг. он был вольнослушателем Института живописи, скульптуры и архитектуры при Всероссийской Академии художеств в Ленинграде. Испытал влияние творчества К. С. Петрова-Водкина. В середине 1950-х гг. Г. Я. Длугач стал копировать картины из собрания Эрмитажа, в основном произведения итальянских и нидерландских художников XVI–XVII в. В авторизованных аналитических репликах художник пытался подчеркнуть конструктивную основу композиции классических картин (рис. 6). Его ученики, развивая идеи учителя, создавали свободные импровизации на эту тему с акцентированием «пластических связей» элементов композиции вплоть до предельного абстрагирования пластических качеств формы в поисках «большого движения». Акцентирование и гиперболизация этих качеств приводят к выявлению «большого характера» на грани гротеска. Подобная модернизация классицистического метода спорна, но она имеет познавательный и дидактический смысл. Характерны высказывания учителя, его своеобразные (если не сказать неграмотные) фразы: «Не надо рисовать линейку» (имеется ввиду ограниченность рационалистических приемов). Они напоминают весьма самобытные речения выдающегося русского педагога П. П. Чистякова («рисовать надо глазом, а не мозгом») [16].

Автор настоящей статьи, в 1962–1965 гг. учившийся живописи у Г. Я. Длугача, спустя годы наблюдал, как позитивный в основе метод последовательно искажался адептами и становился в полном смысле слова сектантским. Так, А. П. Зайцев, ученик и последователь Г. Я. Длугача, замыкаясь с избранными учениками, вместо действительного преподавания абсолютизировал и вульгаризировал плохо понятые научные постулаты, помещая живопись в несвойственное ей пространство между наукой и искусством. При этом использовались весьма наивные и эклектичные определения: «пифагоровско-платоновская пропорция», «лента Мёбиуса как аксиома пространства», «математическое исследование живописной плоскости» [17]. Так называемые аналитические композиции на темы классических произведений – ребусы запутанных и малозначительных пластических связей мало кого могут обмануть (рис. 7). Характерно, что авторы называли такие картины «исследованиями». Опытный художник и искушенный зритель понимают, что препарировать чужое легче, чем творить свое. Художники, заблудшие в несвойственном им псевдотеоретическом мышлении, вызывают сочувствие. Другой пример: «Воображаемый музей Михаила Шемякина». Претензия талантливого художника с извращенной фантазией на создание виртуальной энциклопедии искусств посредством демонстрации причудливых опусов может только развеселить. «Многолетние исследования» Шемякина: «Шар в искусстве», «Башмак в искусстве», «Нос в искусстве», «Стул в искусстве», «Ухо в искусстве», «Забинтованная фигура в искусстве», «Автомобиль в искусстве» у эрудированного человека вызывают много вопросов. О каком искусстве идет речь? О каком методе изображения, какой технике и как они соотносятся между собой? Если подходить к делу профессионально, то понятно, что выстраивать зрительные ряды по объектному принципу, мягко говоря, наивно. Это объясняют будущим искусствоведам на первом курсе института. В данном случае мы видим систематику по Борхесу. Можно заменить слово «искусство» на слово «политика» или «медицина». Тогда получится: «Шар в политике», «Башмак в политике» или «Автомобиль в медицине». И ничего не изменится.

Рис. 7. А. П. Зайцев. Аполлон-стрелок. 1990-е гг. Холст, масло.

Источник: http://www.alexandrzaycev.com/painting.html

7. Выводы: деградация профессии критика приводит к одиночеству зрителя

Время всесторонне образованных деятелей искусства, опережающих и направляющих общественную мысль, прошло. Авангард, а затем постмодерн нанесли непоправимый ущерб универсальности художественного мировоззрения. Многие теоретизирующие художники, плохо владеющие не только научной терминологией, но и литературным языком, оказываются в положении маргиналов. Интересы современного мастера ограничены узостью собственного искусства, а логика малопонятна зрителю.

В столь сложной ситуации место посредника между художником и зрителем должен занять критик. В эпоху традиционного искусства критик, не являясь профессионалом в области практической художественной деятельности (отдельно следует говорить о критиках, которые стали таковыми, потерпев неудачу в собственном творчестве), переводил язык художественных образов на язык понятий, доступных зрителю. Таким образом, критик представлял интересы зрителя. В. Г. Белинский, называя критику «движущейся эстетикой», давал важные советы писателям и живописцам, а часто и указывал им единственно правильный путь. Н. В. Гоголь с семью классами Нежинской гимназии писал замечательные статьи, в том числе об архитектуре и живописи, и, не будучи специалистом, дарил своим собратьям-художникам точные формулировки и ценные советы. Вспомним знаменитые литературно-художественные альманахи XIX в. Они определяли духовную жизнь общества того времени. «Толстые журналы» советской эпохи: «Нева», «Новый мир», «Иностранная литература», обеспечивали информацией, которая как воздух была необходима для жизни целого поколения. Таково же было значение в 1970–1980-х гг. официальных журналов «Искусство», «Художник», «Творчество», «Декоративное искусство СССР». На их страницах профессиональные критики, философы, искусствоведы (Н. В. Воронов, Ю. Я. Герчук, М. С. Каган, А. Б. Салтыков и многие другие) раскрывали сложные и актуальные темы простым и понятным языком.

Ныне профессиональная критика утрачена, а художники слишком часто попадают в ловушки материальной зависимости, которые им расставляют рекламодатели и инвесторы. Большинство современных критиков и арт-дилеров ангажированы заказчиками и не объективны в оценках. Художникам, да и зрителям, такие критики не нужны. Художнику полезнее совет друга, понимание профессионала, даже если он не живописец, скульптор или архитектор. Такими друзьями художников в свое время были поэт Ш. Бодлер, парижский фотограф Надар, владелец галереи П. Дюран-Рюэль. В России – М. А. Волошин, Н. Н. Врангель, П. П. Муратов, Н. Н. Пунин, А. М. Эфрос, М. Г. Эткинд. Они выступали в защиту непонимаемых и гонимых, поддерживали неизвестных, но талантливых мастеров. Ныне коммерсанты нагнетают шум только вокруг продвигаемых и сиюминутно успешных. Профессиональную критику заменяет пиар-деятельность. В подобной ситуации роль критика вынужденно принимает на себя сам художник.

Многие эксперты склоняются к тому, что время профессиональных критиков искусства истекло, поскольку истинно художественное творчество теряет актуальность. Проблема профессионализма и критерий качества художественной формы снимаются самим развитием искусства XX–XXI в. В большинстве случаев работа по созданию художественной формы вообще отсутствует. Она подменяется демонстрацией «объектов». В этом смысле показательно название выставки, организованной куратором Х. Зееманом: «Живи в своей голове: Когда отношения становятся формой» (Кунстхалле, Берн, 1969).

Новейшие формы искусства окончательно отдалили зрителя от художника. Поэтому экспертом и толкователем ныне становится не искусствовед или критик, а куратор, осуществляющий собственные идеи и проекты. Массовая культура и самодеятельное искусство на экспозиционных площадках (слово «зал» уже не подходит) или в виртуальном пространстве также не нуждается в критиках в традиционном смысле слова. Каждый сам себе творец, он же теоретик и критик в общении с такими же участниками массовой коммуникации. Такому человеку нужен не аналитик, а куратор, спонсор, галерист. Именно последние, а не художники, определяют видимую сторону современной культуры. Со своей стороны историки и теоретики искусства «уходят в оборону». Научная или критическая статья может пролежать в издательстве в лучшем случае от трех до шести месяцев. За это время актуальность информационной составляющей может упасть до нуля. Интернет способен ликвидировать этот разрыв, но в отсутствие профессионального критика его место занимает блогер. Он пишет, его сразу же читают и ему отвечают. Контакт восстановлен, но в иной, внехудожественной плоскости.

Помимо замкнутого общения заинтересованных лиц в Интернете и на презентациях значительная часть людей оказывается отторгнутой от подлинно профессиональной дискуссии. Они остаются один на один с произведением на уровне любительского восприятия и поверхностных суждений. К примеру, открытость изобразительного приема: выразительность гравюрного штриха, пластическое движение черного и белого в графике, скрытое напряжение масс в скульптуре или характер мазка в живописи доставляют истинное наслаждение профессионалу. Но обычному зрителю чаще всего это безразлично. Ему важнее занимательность сюжета, рискованность темы или совпадение увиденного с привычным из собственного жизненного опыта. Несовместимость «языков» очевидна. Тут бы и выступить профессионально ориентированному критику или теоретику, ведь именно они обладают необходимой эрудицией, художественным чутьем и практическим опытом. Но посредник отсутствует. В таком псевдокоммуникативном положении все участники поневоле оказываются в роли дилетантов. Утрата профессионализма в искусстве закономерно усиливает дилетантизм восприятия. И нам приходится мириться с тем, что эта ситуация оказалась одним из итогов эпохи постмодернизма.

References

1. Vaneyan, S. S. (2010) Architecture and Iconography: «The Body of Symbol» in the Mirror of the Classical Methodology. Moscow: Progress-Traditsiya, p.4-5. (in Russian)

2. Borges, J.L. (1984) The Prose of Various Years. Moscow: Raduga, p. 218. (in Russian)

3. Windschuttle, К. (1994) The Killing of History: How a Discipline is being Murdered by Literary Critics and Social Theorists. Sydney: Macleay Press, p. 34.

4. Hildebrand, А. (1969) Gesammelte Schriften zur Kunst. Köln: Hrsg. von Henning Bock, p. 81.

5. Bazin,G. (1994) Histoire de L`histoire De L`art. De Vasary a Nos Jours. Moscow: Progress-Kultura, p. 135. (in Russian)

6. Efros, А.М. (2007) Profiles: Essays about Russian Painters. Saint-Petersburg: Azbuka-Klassika, p. 73. (in Russian)

7. Izergina, A.N. (1989) About Punin. In: Panorama of Arts. Мoscow. No.12, p. 163–164. (in Russian)

8. Rusakov, Yu.A. (1982) Petrov-Vodkin and His Autobiographic Prose. Petrov-Vodkin K.S. Khlynovsk. Euclidean Space. Samarkandia. Leningrad: Iskusstvo, p. 27. (in Russian)

9. Radlov, N.E. (1913) Modern Russian Graphics and Drawings. Apollo, No. 6–7. (in Russian)

10. Volasov, V.G. (2009) Theory of «Two Vision Attitudes» and Art Teaching Methodology. Space of Culture. Мoscow: Dom Burganova, № 3, p. 65–76.

11. Khalaminsky, Yu. Ya. (1964). Vladimir Andreevich Favorsky. Moscow: Iskusstvo, pp. 101, 105, 106 (in Russian).

12. Favorsky, V. A. (1988) Theoretical Literary Legacy. Мoscow: Sovetsky Khudozhnik, P.212. (in Russian)

13. Punin, N.N. (2002) Issues in Composition (1945). Punin Readings 2001. Proceedings of Reserch Conference. Saint-Petersburg: SPbGU, p.240. (in Russian).

14. Volkov, N.N. (1977) Composition in Painting. Mosow: Iskusstvo, p. 13. (in Russian)

15. Vasnetsov, A.V. (1978) Criteria of Inherent Value and the Temptation of Pastiche. Dekorativnoye iskusstvo SSSR, No.1, p.11–15. (in Russian)

16. Chistyakov, P.P. (1953) Letters, Pocketbooks, Reminiscences. Moscow: Iskusstvo, p. 347. (in Russian)

17. Daniel, S. M. (1998) Art as a Hermeneutic Practice. Exhibition catalogue “Non-Classical Classics”. The Hermitage. (in Russian)

Citation link

Vlasov V.G. IMPLICIT AESTHETICS, THE LIMITS OF DILETTANTISM AND DEGRADATION OF CRITICISM [Online] //Architecton: Proceedings of Higher Education. – 2016. – №3(55). – URL: http://archvuz.ru/en/2016_3/1

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная