Architecton: Proceedings of Higher Education №4 (60) December, 2017

Fine art

Vlasov Viktor G.

DSc. (Art Studies), Professor.

International Association of Art Critics (AICA).

Italy, Rome, e-mail: victor.vlasov@list.ru

ART STUDY VS. ART. IMAGE AND INTERMEDIAL REALISTICS

УДК: 7.01; 7:08

Шифр научной специальности: 85

Abstract

Keywords: iconology, art studies, literature about art, form generation in fine arts

Счастливы были бы художества, если бы судили о них одни художники

Марк Фабий Квинтилиан

Мы не воспринимаем ничего, не найдя этого в себе

Абель-Франсуа Вильмен

Прежде начинали с поэзии, у нас начинают с критики

Степан Петрович Шевырев

Актуальность темы. Категоричные осуждения, тенденциозные оценки и даже насмешки в адрес науки об искусстве стали привычным делом. Если признать, что художественное творчество самоценно и художник имеет право и возможность полно и целостно выразить в произведении искусства свои чувства и представления об окружающем мире, то зрителю остается настроиться на волну художника и, исходя из собственного жизненного опыта, воспринять через прекрасную форму вложенное в нее содержание. Ученый здесь не нужен. Любители искусства редко читают теоретические сочинения. Художники, как правило, не любят искусствоведов за то, что они, не имея опыта практической работы с кистью и красками, демонстрируют поверхностные суждения. Исключения составляют случаи, когда художнику требуется текст для каталога персональной выставки или монографии.

Представители точных наук со своей стороны подвергают предмет и методы науки об искусстве сомнению, считают такую науку неполноценной либо вообще отрицают право на ее существование. В околохудожественной деятельности более востребованы не теоретики, а историки-архивисты, библиографы, популяризаторы, экскурсоводы, мастера атрибуции, реставрации, экспонирования и хранения произведений. С прагматической точки зрения всем участникам художественной коммуникации необходимы кураторы, галеристы, арт-дилеры, рекламодатели и рекламопроизводители. Получается, что теоретик не нужен никому кроме своего цеха – узкого круга единомышленников и противников. Тем не менее, согласимся: все, что существует, должно быть изучено, поэтому у каждой науки есть свой предмет и собственная методология. В том числе у теории искусства. Однако эклектичность методов и многообразие практических задач науки об искусстве препятствуют ее самоидентификации и утверждении в общественном сознании. Смешение видов и нарушение предметных границ экспозиционно-игровой, технико-эстетической и художественной деятельности в современном мире придает этой теме особенную актуальность.

Понятие «лемма и икона» в интермедиальном контексте. Онтология искусства и категории искусствознания. Лексическая реальность как интермедиальное осмысление изобразительного искусства. Слово – непосредственное воплощение мысли и чувства, соединение мыслимого и переживаемого. Зрение – соединение видимого и мыслимого. Отношения мысли и чувства, слова и изображения интерпретируют различным образом. Согласно классическому определению сенсуалиста Дж. Локка, «нет ничего в cознании, чего ранее не было бы в чувствах» (лат. Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu). Филолог А. М. Пешковский остроумно перефразировал это выражение: «Нет ничего в содержании, чего прежде не было бы в слове» (лат. Nihil est in rebus, quod aute non fuerit in verbis).

Различия слова и изображения порождают много других различений: логики и чувства, потребности и способности, знания и действия, символа и знака… Все они исходят из антиномии духа и материи, мыслимой реальности и материальной действительности. Слово непосредственно выражает свободу мысли. Изобразительное творчество связано с производством материального продукта, созданием артефакта, оно опосредовано материалом и техникой, требует собственного инструментария, напряженного и долгого физического труда. Но слово также является посредником между миром видимых вещей и невидимых мыслей. И. В. Гёте принадлежит знаменитое высказывание: «Доподлинный посредник – искусство. Говорить об искусстве – значит посредничать посреднику; и все же за таким занятием мы обретаем немало ценного» [1, с. 423]. Далее поэт уточняет: «Искусство – перелагатель неизречимого; поэтому глупостью кажется попытка вновь перелагать его словами. И все же когда мы стараемся это делать, разум наш стяжает столько прибыли, что это с лихвой восполняет затраченное состояние» [1, с. 427].

Многие считают, что слово умертвляет изображение. Макс Фридлендер, один из наиболее авторитетных мастеров атрибуции произведений живописи, в 1930-х гг. категорично утверждал, что обыденный язык в сравнении с изобразительным искусством «скуден и беден», поэтому «все сказанное об искусстве звучит как дурной перевод». Слово – это «тупой инструмент», хотя его можно «по мере сил постоянно оттачивать... Иного у нас нет…Чувства подобны бабочкам, достаточно насадить их на острие слова, чтобы жизнь тут же улетучилась из них». Между тем, по его же мнению, «все искусства имеют общий корень, на глубинном уровне все они связаны между собою – поэзия, музыка, изобразительные искусства». Среди них только музыка является «абсолютным искусством», она может «указать путь к постижению сути чисто художественного». Поэтому по-настоящему понять изобразительные искусства «может только музыкальный человек», а для словесных объяснений следует искать иные, «поэтические формы выражения» [2, с. 237].

Действительно, способы формообразования в изобразительном и словесном искусстве слишком специфичны, чтобы их можно было связать напрямую. Слово и изображение различаются не только физической природой и семантической емкостью, но и морфологической структурой. Поэтому рассмотрение их отношений возможно исключительно в интермедиальном контексте, т. е. соотнесением специфики предмета, метода, материала и интерпретации значений в разных видах творческой деятельности человека. В результате возникает ряд многоуровневых смысловых рецепций, порождающих неожиданные морфологические связи. Живопись и литература оказываются принадлежащими одному роду творчества, отличающегося от прочих яркостью живых впечатлений, изобразительностью, непосредственно воздействующей на чувства. Музыка и архитектура в большей степени апеллируют к воображению и абстрактному мышлению. Их умозрительность сродни математической гармонии чисел [3].

Еще одна сложность заключается в том, что отношения искусств исторически изменчивы. В архаических культурах доминировал изобразительный знак, в классических – слово, требующее значительного абстрагирования мысли (что расходится со смыслом знаменитой фразы, открывающей Евангелие от Иоанна). Мексиканский поэт и эссеист Октавио Пас писал: «Вначале к языку человек отнесся с доверием: знак и вещь, которую он означал, были одно и то же. Изображение было двойником оригинала, ритуальная формула воспроизводила мир и способна была его воссоздать. Говорить значило пересотворять подразумеваемый предмет… Со временем люди заметили, что между вещами и их именами разверзается пропасть… Пошатнулась вера в то, что знак и означаемая вещь одно и то же» [4].

В христианской культуре Средневековья доминировало слово, в эпоху Ренессанса – изобразительное творчество. Позднее, в век Просвещения филология стала теснить искусство изображения. В романтическом XIX столетии между литературой и изобразительным искусством возникло перемирие. Писатели-романисты: Э. Золя, Р. Роллан, О. де Бальзак, поэты Т. Готье, Ш. Бодлер оказались лучшими критиками и популяризаторами живописи. Но их тексты представляют собой своеобразную мифологию, в которой желаемое выдается за действительное. К концу столетия снова победило изображение: живопись, графика, фотография. Кинематограф и телевидение соединили слово с изображением. Будущий век, согласно этой логике, снова должен стать эпохой слова – хотелось бы верить: не пустословия.

В таком широком историческом контексте возникает тема «слово и изображение», или «лемма и икона». Лемма (греч. lemma – посылка, исходное утверждение) как умозрительное предположение, ценное само по себе, как это ни банально звучит, не всегда совпадает с тем, что стремится сказать художник в изображении. В словесном повествовании и драматическом искусстве вначале возникает идея, мысль (греч. logos), затем она получает звуковое или письменное оформление. В изобразительном творчестве идея возникает сразу в особенной изобразительной, а не понятийной форме. Художник «мыслит формой» или «формальной идеей» [5]. Поэтому в области архитектонически-изобразительных искусств существует не явное, а скрытое движение мысли от прообраза к образу, от ментального источника к осуществлению композиции в ее материальной форме.

В семиологии принято считать, что понятие (лексическая форма мысли) и произведение искусства в его материальной форме являются различными коннотациями одного обозначаемого смысла (денотата). Однако поскольку все видимые вещи восходят к логосу (умозрительным понятиям априори) для зрителя изобразительное искусство – двойной код, требующий расшифровки. Вначале художник облекает свои мысли и чувства в материальную форму, а затем зритель должен произвести дешифровку, перевести материальные знаки в духовно-психологический план, и снова облечь в лексическую форму, дабы сделать их предметом осмысления, общения и обсуждения. Так происходит пересоздание, или распредмечивание, художественного образа, его освобождение от материала и техники в субъективном восприятии и интерпретации зрителя. Этот сложный многоуровневый процесс называют семантической реконструкцией образа, но он же порождает непреодолимые коммуникативные препятствия. В литературе понятия языка и письма различаются. В архитектонически-изобразительных искусствах эти понятия тождественны. Они обозначают содержательно-формальную целостность иерархически связанных компонентов (идея, метод, способ, прием), возникающую в результате опосредствования языка и опредмечивания образов в материальной форме, которая и определяет специфику конкретного вида искусства и особенности индивидуального почерка художника. Отсюда понятия: художественный язык живописи, художественный язык архитектуры, графики, скульптуры. Эти языки, в отличие от обыденной речи, требуют специального изучения. Особенные свойства формы, постигаемые лишь в изобразительном процессе, и оригинальные технические приемы художника адекватно не переводятся в лексическую форму и понятийный план и поэтому могут быть непонятны зрителю. Чаще именно они не замечаются либо оставляют зрителя равнодушным. Иначе говоря, то, что составляет существо искусства для живописца или графика, менее всего интересно потребителю искусства, и наоборот: интерес зрителя к несущественным в отношении изобразительного метода деталям угнетает художника. Ведь такие детали – только повод для демонстрации собственно изобразительного искусства.

Подмена сущностного анализа произведения изобразительного искусства изложением литературного сценария, сопутствующих прагматических рецепций, надуманных интерпретаций, не имеющих непосредственного отношения к работе художника, наносит существенный вред. Поводом для поверхностных интерпретаций обычно являются легко опознаваемые детали, появившиеся в произведении под воздействием внешних, внехудожественных факторов и обстоятельств (прихоти заказчика, заданного образца, условий рынка, принудительного набора материалов). В результате вместо того, чтобы раскрыть художественное содержание, дилетант излагает собственные домыслы.

Научное понимание специального художественного языка связано с иерархической структурой содержательно-формальной целостности произведения и требует соответствующего подхода. «Предметное содержание – лишь одно звено в весьма непростой структурной иерархии содержательной стороны искусства… Проблема заключается в том, что существуют разные уровни содержания. Самый простой – уровень непосредственной, предметной изобразительности, когда важно выяснить, что именно изображено» [6]. Эта проблема обычно решается в рамках классической иконографии и более востребована в отношении средневекового искусства, требующего литературной расшифровки сложной христианской символики. Но в последующем изобразительное искусство развивалось в направлении «сквозной эстетизации» всех уровней содержательно-формальной целостности. В таких случаях помимо структурного необходим композиционный и стилевой анализ. Именно поэтому поверхностные и подробные описания произведений изобразительного искусства не нужны ни специалисту, ни зрителю. Произвольное перечисление множества деталей, главных и второстепенных, существенных и случайных, не складывается в целостный образ и мало дает для понимания произведения. Этим грешат многие искусствоведческие тексты. Такое описание может заменить репродукция.

Английский писатель, историк искусства и эссеист Уолтер Патер (Пэйтер) считал, что единственно правильный способ приблизиться к пониманию произведения изобразительного искусства – «воспринимать его с эстетической точки зрения», «добиваться эффекта интимного восприятия ситуации», мысленно переносясь в условия, «которые сделали художника гением». Патер стремился стать подлинным посредником между художником и зрителем. Для этого не нужны никакие экфрасисы – подробные литературные описания [7]. Патер считал интуицию главным условием понимания изобразительного искусства: «Все формы обладают смыслом сами по себе, каждое искусство стремится быть музыкой, которая и есть форма». Идеальный зритель, по Патеру, это тот, кто, наслаждаясь созерцанием прекрасного, «получает благословение формы», стремится создать интерпретацию-понимание, в процессе которой на свет появляется новое – как бы оживленное зрителем произведение. Подобно музыке живописное полотно является только партитурой, для которой требуется исполнитель и интерпретатор [8].

Невольно вспоминается, частная, но влиятельная мировоззренческая установка Г. Вёльфлина: «Существует взгляд на историю искусства, который видит в искусстве “перевод жизни” на язык образов». Но такая точка зрения, по утверждению швейцарского теоретика, «все же ведет лишь до известного пункта – лишь до того места, где искусство начинается. Тот, кто имеет в виду лишь общее содержание художественного произведения, вполне ею удовольствуется, но если мы захотим измерять вещи принципами художественной оценки, мы будем вынуждены обратиться к формальным моментам» [9]. Генрих Лютцелер, выдающийся немецкий философ и историк искусства, по этому поводу писал: «Единственное, что созвучно самому искусству, – это максимально тонкое и исчерпывающее понимание формы как носителя смысла» [10]. Заметим, что в данном случае речь идет не о формальном подходе, а о целостном восприятии произведения искусства.

Недостатки поверхностных суждений отчасти восполняет классическая иконология. Она редуцирует произведение искусства к текстам, предварявшим изображение либо наоборот, родившимся в результате его создания. Тексты понятнее, логичнее и лучше подходят для объяснения необъяснимого. Но в изобразительном искусстве, как правило, происходит оформление идей, которые заранее нельзя ни помыслить, ни словесно сформулировать. Более того, «за спиной иконологии прячется совершенно специфическая дисциплина, именуемая герменевтикой, которая просто не знает понятия искусство, последовательно заменяя его понятием произведение, или творение… Заключенная в иконологии герменевтическая опасность, по мысли Бельтинга, – комментирует эту мысль С. С. Ванеян, – состоит в том, что герменевтика навязывает определенные правила толкования, способные превратиться в обязательную систему… Герменевтический принцип репродукции после продукции, повторного созидания в акте зрительского восприятия таит угрозу подмены творения, вышедшего из рук художника, текстом, исторгнутым из головы иконолога» [11, с. 9].

Такая опасность – не плод фантазии скептика, а реальность. Искусствознание по отношению к искусству – область маргинального (стороннего, вторичного) мышления. Если согласиться с афоризмом О. Уайльда: «Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь», то искусствознание – двойное отражение, зеркало в зеркале. Причем картины, которые показывает такое зеркало, в лучшем случае составляют некую параллельную реальность не действительности, а художественной реальности. В худшем – реальность перпендикулярную, ложную, губительную для художественной практики, самочувствия и самосознания зрителя в его стремлении понять искусство.

К сакраментальному вопросу: «Что хотел сказать художник?» добавляется другой: «А что хотел сказать искусствовед?» Искусствознанию как мышлению двойного отражения свойственна особая мифологичность. Размышления постороннего – не копия и не репликация созданного художником, а декларация иного, вторичного содержания в новом материале. Это реальность слова, произведенного историком, критиком, теоретиком искусства: точка бифуркации, раздвоения смысла. Мыслящий субъект творит новые образы, другие создают последующие, и так теоретически бесконечно и субъективно-тенденциозно, по затухающей амплитуде колебаний смыслов. В одном из эпизодов экстравагантного романа М. Пруста «В поисках утраченного времени» (1913–1927) писатель Берготт восхищается деталью картины Я. Вермера Делфтского «Вид Делфта» (рис. 1) – желтым пятном стены, которое «держит» всю композицию: «„Вот так мне надо было писать”, – думал он. Берготт вдруг ощутил, что его творчество стало слишком сухим и безжизненным, и он охотно променял бы все свои произведения на волшебную живопись этого желтого пятна».

Рис. 1. Я. Вермер Делфтский. Вид города Делфта. Около 1658 г. Холст, масло. Гаага, Морицхёйс.

Источник: http://www.liveinternet.ru/community/2281209/post341908057/

Этот эпизод использовал шведский писатель и искусствовед Петер Корнель в собственном произведении – воображаемых комментариях к несуществующей рукописи (1987) так называемого нелинейного письма (англ. nonlinear narratives), или интерактивной литературы [12, с. 26]. В данном случае мы видим феномен не двойного, а тройного отражения изображения в слове. За такими отражениями, какими бы остроумными они ни были, мы уже не можем понять, что чувствовал сам художник, улавливаем лишь слабое эхо его творения.

Как в этих сложных письменах

Понять значенье каждой буквы?

Их взгляд, как взгляд змеи, тягуч…

Закрыта дверь. Потерян ключ.

М. А. Волошин. «Письмо», 1904

Искусствоведение – знание истории искусства, искусствознание – ведание того, что мы думаем по поводу искусства. Аристотель определял искусство (греч. techne) как «творческую привычку, следующую истинному разуму». М. Фасмер в этимологическом словаре дал к русскому слову «искусство» латинский эквивалент: experimentum (в переводе на русский: проба, опыт, практика, наглядный довод, основанное на опытах доказательство). Но, по утверждению Н. А. Бердяева, если в основании философии лежит «нравственный опыт», а в основе науки – эксперимент, то этика творчества заключается в непредвзятости мышления и прирожденном чувстве свободы. Искусство свободно, но подобно природе (лат. Ars simia naturae). Этот парадокс лежит в основе художественного творчества.

Многообразие отражений искусства в зеркале понятийного мышления дает ключ к различению понятий искусствоведение и искусствознание. У них общая этимология, но разные, исторически сложившиеся оттенки смысла. Историки искусства, тем не менее, используют эти понятия как синонимы. Такую небрежность можно объяснить только недостаточным вниманием к семантике слов. В словаре В. И. Даля читаем: «Ведать – заведывать, или править, управлять, распоряжаться по праву». Отсюда – ведомство, управление, ведомость, ведение, заведование… «Знать», также по В. И. Далю, – «ведать, разуметь, уметь, твердо помнить». Соответственно первое понятие ассоциируется с накоплением, изучением, учетом и классификацией фактов, второе – с теоретическим осмыслением и моделированием системы знаний. Аналогичную пару понятий образуют иконография и иконология. В западноевропейской традиции существуют схожие терминологические различия. В частности, в трудах Х. Зедльмайра разделяются «первая» и «вторая» науки об искусстве (нем. Kunstgeschichte – история искусства; Kunstwissenschaft – знание искусства). Основателю иконологического метода изучения искусства А. Варбургу принадлежит ключевое высказывание: «Изучение искусства начинается там, где кончаются атрибуции и датировки» («Kunststudium beginnt dort, wo das Endeder Zuschreibung und Datierung»). Научная основа искусствоведения – исторический факт. Поэтому ведущей жанровой формой классического искусствоведения является всеобщая история искусств. В границах предмета этой дисциплины решаются такие задачи, как поиск, открытие, изучение, атрибуция, накопление и предварительная классификация произведений (так называемый объектный подход). Однако даже история искусства не вполне научна. Она предопределена предшествующим знанием, эрудицией исследователя, преднамеренным отбором рассматриваемых произведений. Так или иначе, историк искусства проецирует на прошлое собственное настоящее и предполагаемое будущее, стремясь найти подтверждение своим идеям и концепциям. Отделение истории искусства от всеобщей истории грозит выведением рассматриваемых произведений из исторического контекста. Так субъективная картина выдается за историческую действительность. Как замечательно сказал Гёте устами Фауста: «А то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий».

Исследование отношений общего и особенного призвано осуществлять искусствознание. Оно включает множество разновидностей, или жанров, и отличается от искусствоведения бóльшей умозрительностью, абстрагированием понятий, аналитичностью, стремлением к синтезу, созданию гипотез, концепций, теоретических моделей. Это общая теория искусства, социология, психология, морфология искусства, теория композиции и формообразования в отдельных видах искусства, теория и методика преподавания искусства.

Философия искусства, эстетика и искусствознание составляют методологию искусствоведения и представляют собой высшую ступень осмысления художественной практики. Однако классическое определение теории искусства по Вёльфлину («постижение основ исторической формы») «далеко уходит за пределы чисто научных задач, свидетельствуя об антропологической природе той деятельности, которую до сих пор по привычке именуют искусствознанием. Это именно род деятельности, сродни деятельности того, кто произвел на свет саму художественную вещь, это дискурс, который представляет собой аналогию, имитацию, репродукцию художественного дискурса» [13]. Добавим, что научное искусствознание это дискурс, осуществляемый методами, средствами и приемами, существенно отличными от методов самого искусства, прежде всего изобразительного творчества. Однако в конце XX – начале XXI в. наблюдается конвергенция теории и практики и, как следствие, инверсия смыслов. Так концептуализм в искусстве и теоретические рефлексии искусства модернизма и неомодернизма сближаются, размывая свои границы. Авторы статьи об итогах XVI Международного конгресса по эстетике, проходившего в Рио-де-Жанейро в 2004 г., отмечали, что конгресс проходил в ситуации, «когда концептуалистские рефлексии по поводу искусства нередко заменяют само искусство, когда искусствоведческие или эстетические дискурсы сами превращаются в произведения – если не искусства в подлинном смысле слова, то вполне сносных арт-практик пост-культурного толка» [14, с. 531]. Наблюдается также «превращение реальности в универсальный имидж-симулякр… Если в классике реальность переплавлялась в образ, то теперь образ притворяется реальностью. Но одновременно это и конец эстетизма: искусство становится обычным товаром, предметом консьюминга» [14, с. 533].

Метафизика искусства и лексическая специфика науки об искусстве: основная интрига терминотворчества. Любое научное исследование предполагает объективацию знаний и точные формулировки. Но инструментарий исследователя искусства – литературный язык: письменная и устная речь. Искусствоведы – историки, критики и теоретики искусства – много читают, пишут, переписывают себя и других. Их собственные тексты в значительной степени создаются на основе прочитанного. Следовательно, существенным является вопрос не только о предмете и методе, но и о средствах – языке. Формализация и так называемый диссертабельный язык противоречат специфике предмета искусствознания и отдаляют исследователя от адресата. Исключения, где формализация необходима, составляют техническая эстетика, антропометрия, математическая теория пропорционирования, экспериментальная психология зрительного восприятия, методика компьютерного проектирования и моделирования в современной архитектуре и дизайне. Собственно феномен художественности по своей природе иррационален. По замечательному определению Ф. Ницше, искусство является «метафизической деятельностью в этой жизни». В этом смысле часто говорят, что «предмет искусства ускользает от исследователя». Поэтому ученому «заниматься искусством» можно лишь в прагматическом смысле.

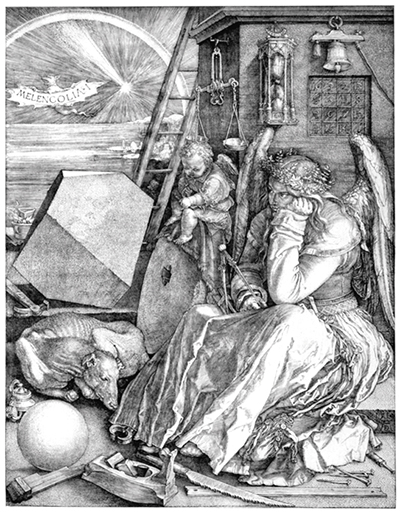

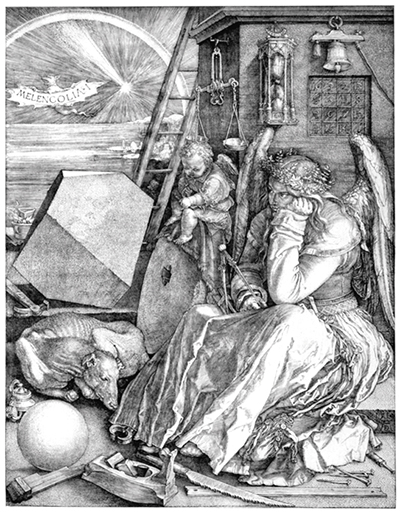

При чтении большинства книг об искусстве, претендующих на научность, возникает ощущение, что их авторы со всех сторон обходят само искусство. Рациональную сторону творческого процесса легче объяснить с помощью научной терминологии. Но художников и исследователей более интересует именно метафизическая сторона творчества. Этой теме посвящено множество художественных произведений, философских сочинений, историософских и критических эссе. Одно из них имеет в истории искусства символическое значение. Это гравюра А. Дюрера «Меланхолия I», которую называют загадочной. Ее расшифровке в качестве аллегории творчества и меланхолического темперамента творца посвящены замечательные эссе К. Гиелова, А. Варбурга, Ф. Заксля, Э. Панофского, М. Я. Либмана [15]. Композицию Дюрера помимо прочих определений можно назвать воплощением метафизической тайны творчества (рис. 2).

Рис.2. А. Дюрер. Меланхолия I. 1514. Гравюра резцом на меди.

Источник: http://pikabu.ru/story/melankholiya_gravyura_dyurera_510042

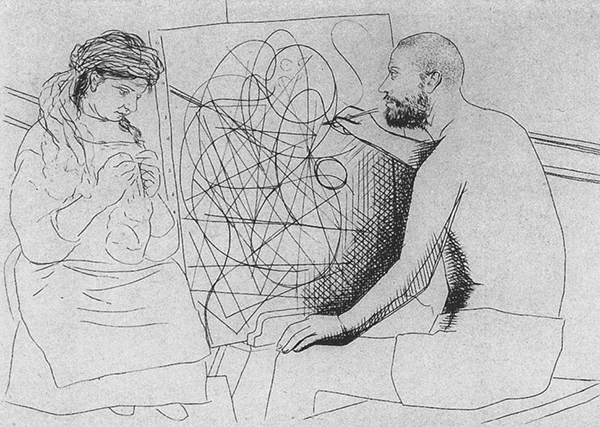

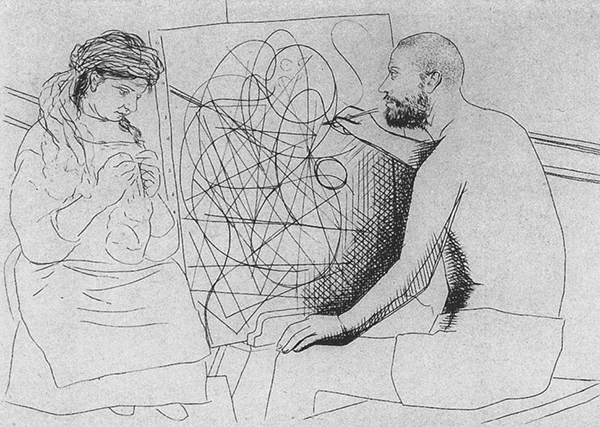

В сборнике новелл Оноре де Бальзака «Философские этюды» (1831–1837) есть одна под названием «Неведомый шедевр». В ней повествуется о вымышленном эпизоде из жизни французского живописца XVII в. Н. Пуссена, который посетил мастерскую фламандского художника Ф. Поурбуса, где встретил некоего Френхофера. Этот загадочный художник будто бы владел какими-то секретами мастерства и никому не показывал картину, которую он в то время писал. Когда же Пуссену и Поурбусу удалось взглянуть на полотно, они увидели только хаос непонятных мазков. Лишь в углу картины маленький кончик ноги натурщицы говорил о том, что было изображено здесь раньше. П. Сезанн, по свидетельству его ученика Э. Бернара, «с огромным волнением узнавал себя в каких-то сторонах личности Френхофера». П. Пикассо в течение нескольких лет делал рисунки на тему «Художник и модель» и «Мастерская художника». Коллекционер А. Воллар в 1931 г. осуществил издание «Неведомого шедевра», для которого использовал эти рисунки в качестве иллюстраций (рис. 3, 4). В беседе с Д.-А. Канвайлером Пикассо однажды заметил: «То, что случилось с Френхофером в “Неведомом шедевре”, просто великолепно. В конечном итоге никому не дано видеть что-нибудь, кроме самого себя. Бесконечные поиски реальности завели его в непроглядный мрак. Реальностей так много, что, пытаясь охватить их все, неизбежно проваливаешься в темноту» [16].

Рис.3. П. Пикассо. Иллюстрация к изданию рассказа О. де Бальзака «Неведомый шедевр». Издание А. Воллара. 1931. Лист IV. 1927. Офорт.

Источник: http://www.picasso-pablo.ru/library/picasso-ot-parada-do-gerniki4.html

Рис. 4. П. Пикассо. Иллюстрация к изданию рассказа О. де Бальзака «Неведомый шедевр». Издание А. Воллара. 1931. Лист VIII. 1928. Офорт.

Источник: http://www.picasso-pablo.ru/library/picasso-ot-parada-do-gerniki4.html

Тема соревнования с природой и поражения перед ней, невозможности достичь натуралистическими средствами правды искусства, отличающейся от правды жизни, волновала многих живописцев и писателей. Об этом свидетельствуют романы Э. Золя «Творчество» (1886, по общепринятой версии о жизни живописца П. Сезанна, хотя более подходит образ импрессиониста К. Моне), С. Моэма «Луна и грош» о П. Гогене (1919), И. Стоуна «Жажда жизни» о Ван Гоге (1934), О. Уайлда «Портрет Дориана Грея» (1890) и многие другие. Однако дистанция между литературным и изобразительным мышлением в этих замечательных в своем роде примерах не только сохраняется, но и приобретает трагическую окраску. Э. Золя считал П. Сезанна неудачником и не понимал его живописи. Сезанн и его друзья посчитали «предательский роман» Э. Золя оскорблением: «Нельзя требовать от несведущего человека, чтобы он говорил разумные вещи об искусстве живописи» (из беседы П. Сезанна с А. Волларом, 1903) [17]. С темой невозможности соревнования живописца с природой перекликается классическая тема одиночества художника. «Каждый художник, – писал философ И. А. Ильин в 1933 г., – по-своему видит все: и внешний, материальный мир, и внутренний мир души, и заумный мир духовных состояний… По-своему находит образцы, по-своему выбирает слова, звуки, линии и жесты». Поэтому «художественный акт», заключает Ильин, «по своему строению недоступен его современникам» [18].

Лексическим спасением любого исследователя является терминология. Древние римляне называли бога границ и межевых знаков Терминусом. Превратить слово в специальный термин означает ограничить его смысл. Чем ýже этот смысл, тем термин эффективнее «работает». Поэтому о значении того или иного термина договаривается относительно небольшая группа специалистов. Но где гарантия, что другая группа специалистов не договорится об ином значении того же термина? Выходит, что терминология не соединяет, а разъединяет людей. Термины выступают ограничительными знаками, они могут существовать и функционировать только в рамках специальной терминологической системы. Проще говоря, семантика термина опосредована целью и задачами определенного вида деятельности. Изначально вводимые для облегчения взаимопонимания и установления диалога, термины затрудняют взаимопонимание и препятствуют, в частности, системным и междисциплинарным исследованиям.

Лексическая интерпретация произведений изобразительного искусства представляет собой саморазвивающуюся реальность. Содержание слов и специальных терминов со временем меняется; интерпретация многих, даже основополагающих понятий, иногда транспонируется вплоть до противоположного значения. С течением времени многие термины гибнут, лишенные естественной среды существования. Узкая территория пользователей ослабляет их познавательное значение. Термины могут обретать и собственную жизнь, выходить из-под влияния своих создателей. Еще в 1758 г. в трактате «Об уме» Гельвеций назвал термины «заблуждениями ума», причина которых кроется «в неправильном употреблении слов и связывании с ними недостаточно ясных представлений» [19]. Философ С. Н. Булгаков высказывал свою точку зрения: «Язык вследствие утилитарно-прагматического потребления» оказывается «лишь инструментом логики, бледнеет и слабеет по мере того, как он становится преимущественно терминологическим» (рис. 5). Автор сравнивал эффективное употребление слов с палитрой живописца – чистые краски используются редко, наиболее ценны их оттенки. Термин «подчинен частной, предвзятой цели... Научная терминология есть противление онтологии слова» [20].

Рис. 5. М. В. Нестеров. Философы. Павел Флоренский и Сергий Булгаков. 1917. Холст, масло. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

Источник: http://art-nesterov.ru/painting/9.php

С другой стороны, в постоянной трансформации живого языка – из обычных слов в термины и обратно – заключена интрига терминотворчества, импульс развития научного мышления. Терминологические противоречия следует не игнорировать, а использовать, поскольку именно историческая жизнь слова отражает суть параллельной изобразительному искусству лексической реальности, также подверженной историческим модификациям. Известны примеры плодотворного взаимодействия науки об искусстве и самого искусства, например филологии и поэзии на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета в 1890–1910-х гг., а затем в 1920-х гг. в Зубовском институте истории искусств в Ленинграде [21]. Однако существует этическая проблема. В идеале термины должны быть объективированы и стилистически нейтральны. Но их используют преднамеренно, с определенной целью, которая может быть не ясна для неспециалистов. Научная этика требует объяснения, предварительного проговаривания исследователем смысла используемых им слов.

«Эпоха после истории», как часто называют эпоху постмодерна, не могла не породить идею «Конца истории искусства» (название лекции Х. Бельтинга при вступлении в должность заведующего кафедрой истории искусства Мюнхенского университета в 1980 г.) [22]. Раз история искусства закончилась, то теряют смысл понятия классического и современного, старого и нового, вечного и преходящего. Терминология снова оказывается в тупике. В такой замысловатой ситуации яснее проступает значение художественной литературы, предметом которой является само искусство.

Мифологизация знаточества. Инверсия понятий знаток и дилетант. В истории искусства существует ироничное определение «критик-персонаж». Его связывают с одним из загадочных рисунков П. Брейгеля Старшего, условно названным «Художник и знаток» (рис. 6). На рисунке изображены две фигуры – одна из них явно представляет художника, вторая – человека в очках, весьма комично придерживающего правой рукой кошелек у пояса. По концепции Шарля де Тольная (1925), рисунок представляет собой дружеский шарж, или ироничный автопортрет, либо обобщенный образ собрата по профессии, замаскированного под покупателя. Н. М. Гершензон-Чегодаева в монографии о Брейгеле подчеркивала, что в рисунке «до крайности обострен контраст между физическими и духовными обликами двух изображенных персонажей: художника с кистью в руке и знатока, который, взирая на невидимую для зрителя картину, опускает руку в кошель с деньгами». Очевидно, что Брейгель, – продолжает автор монографии, – вложил в этот рисунок «какое-то обобщающее, глубокое философское содержание, далеко перерастающее рамки той жизненной коллизии, которая составляет его сюжетную канву» [23]. Очки на носу «знатока» подчеркивают именно такой смысл. Однако сопоставлением зоркости, сосредоточенности художника и слепоты случайного зрителя не исчерпывается смысл рисунка. Во второй фигуре логично видеть заказчика либо самонадеянного критика, а также олицетворение глупости, непонимания и близорукости. Возможна и такая интерпретация: нелепая и смешная восторженность критика не соответствует тому, что делает художник.

Рис. 6. П. Брейгель Старший. Художник и знаток. Около 1565 г. Бумага, чернила, перо. Вена, Альбертина.

Источник: https://regnum.ru/pictures/2177686/3.html

В наше время зритель вынужден доверять посреднику – критику. Но в этом кроется опасность. Критик, являясь дилетантом по отношению к искусству, вынужден объяснять, где истинная ценность, а где обман, чем отличается удача художника от неудачи. При этом соблазн ангажированности и тенденциозности критика слишком велик. О. Э. Мандельштам писал о «критике, вскормленном читателем» [24]. Неискренний критик или заблуждающийся консультант подобен подкупленному судье или преступному хирургу. Последствием, кроме морального, может быть и значительный материальный урон. Это показывает практика аукционной торговли произведениями актуального искусства.

Примиряющим началом может служить теория и практика так называемого знатóчества. В 1734 г. в Лондоне было основано «Общество дилетантов» («The Society of Dilettanti») – аристократический клуб путешественников и просвещенных любителей искусства. Слово «дилетант» тогда использовали без уничижительного оттенка, подчеркивая лишь отличие самодеятельных знатоков от антиквариев (профессиональных исследователей древностей). Тем не менее, над любителями иронизировали, например над коллекцией антиков эксцентричного архитектора сэра Дж. Соуна в Лондоне. Дж. Соун в 1777–1780 гг. был в Италии, затем вернулся в Англию. У себя в поместье соорудил «руину античного храма», будто бы случайно обнаруженную во время раскопок, а затем выдумал научную дискуссию об античном происхождении своей виллы [25]. В 1812 г. в Лондоне создал «Музей Соуна», где без порядка и разбора наряду с подлинными экспонируются копии и поддельные «античные» рельефы и статуи (рис. 7).

Рис. 7. Музей Джона Соуна в Лондоне. Гравюра XIX в.

Источник: https://paddle8.com/editorial/behind-the-glass/

Понятия «знаток» (фр. connaisseur) и «знатóчество» (нем. Kennerschaft) обрели официальный статус в XIX в. В Италии «знатоков», мастеров практической атрибуции (ит. conoscitori) противопоставляли академическим ученым и «книжным» искусствоведам (ит. professori). Методика знатóческой атрибуции предполагает доскональное знание произведений искусства; как говорят специалисты, для этой работы необходимо иметь «большой зрительный опыт», огромное количество «насмотренных произведений» и хорошо «поставленный глаз». Такой опыт позволяет мгновенно схватывать суть, угадывать особенность индивидуальной манеры, почерка художника. В этих случаях интуитивный метод предшествует рациональному изучению произведения искусства.

Лучшими знатоками – мастерами атрибуции произведений – всегда были сами художники, владеющие ремеслом, а также коллекционеры, антиквары и «музейщики». Они часто посмеивались над «книжниками» и их ошибками. Те, в свою очередь, не оставались в долгу, называя знатоков дилетантами. Знатоки обычно критикуют «книжников», искусствоведов академического толка, получающих свои знания «из вторых рук». Характерна также инверсия смысла понятий «знаток» и «дилетант». Дилетанты объявляются подлинными знатоками, а искусствоведы дилетантами. Так М. Фридлендер в заметках «Об искусстве и знаточестве» (1946) провокационно писал: «Искусствознание плотью и кровью связано с дилетантизмом. Старание превратить изучение искусства в своего рода ученость болезненно и недостойно...». Однако существует «хороший и дурной дилетантизм». Поэтому, по утверждению Фридлендера, есть два пути: либо, сохраняя восторженное отношение к искусству, отказаться от его изучения, либо, напротив, отказавшись от восторженности, заниматься наукой, ибо «с любовью к искусству мы рискуем утерять само искусство». Далее Фридлендер отмечал, что если критика должна быть маргинальной, то история искусства, «грозящая стать наукой», направлена «против искусства». В то же время без субъективного «чувства качества», вéдомого истинным знатокам, художникам, коллекционерам, музейщикам, не может быть подлинно профессиональной критики как способности суждения со стороны.

«Суждение глаза» знатока и оценка качества произведения искусства требуют абстрагирования от субъективных вкусовых оценок, смысловой интерпретации (иконографического исследования) и иконологического анализа. «Тот, кто знает больше всех, тот и видит больше всех. Вместе с тем, не следует и переоценивать знание. Кто ничего не видит, тому и знание не поможет» [2, с. 160]. Знаток при выяснении авторства произведения как бы настраивается на «волну» индивидуального творчества мастера, подобно музыканту-исполнителю мысленно повторяет выполнение. В нужный момент возникает искомый «гармонический резонанс», свидетельствующий о единственно правильном решении. Если же он не появляется, то предположение следует считать неверным. Первое впечатление всегда самое сильное и яркое. Заключение знатока – выше всех критериев. Далее оно лишь уточняется либо опровергается специалистами с использованием различных методик. Поэтому ошибка знатока также имеет значение. Основными инструментами знаточеского метода называют интуицию и «вчувствование» (нем. Einfühlung). М. Фридлендер разграничил профессии историка искусства и знатока. Историк обязан оставаться беспристрастным наблюдателем. Ему не дозволены эмоциональное восприятие, фантазирование, мысленное перевоплощение в личность творца. Для знатока, напротив, главными являются интуиция, догадка, чутье, верный глаз и психологический такт. Знаток должен быть пристрастным и субъективным в оценках. Фридлендер писал об этом так: «Академисты входят в музей с идеями, знатоки искусства покидают его с идеями. Академисты ищут то, что они предполагают найти, знатоки искусства находят нечто, о чем они не знали ранее» [26]. Академические ученые «предпочитают двигаться от общего к частному, от абстрактного к конкретному, от мыслимого к зримому, знатоки двигаются в противоположном направлении; и те и другие, как правило, застревают на полпути, и при этом, кстати, никогда не встречаются» [2, с. 131]. Фридлендер впервые ввел в искусствоведческую науку понятие интуиции и возвел его на уровень творческого метода. С тех пор это направление в искусствознании именуют «антивенским» (имея в виду рационализм академической немецко-австрийской школы).

Профессионализм художника и дилетантизм зрителя. Художественная литература и искусство. Литература об искусстве как междисциплинарный жанр художественного творчества. Восприятие зрителя субъективно, поскольку опосредовано вкусовыми оценками собственного жизненного опыта, далекого от профессиональной работы над изобразительной формой. Люди познают мир и разговаривают с помощью слов, а не рисунков (за исключением глубокой древности и особых случаев). Художник также не в состоянии занять позицию стороннего наблюдателя и объективного толкователя собственных произведений. Более того, теоретическая рефлексия художника по поводу собственного творчества ослабляет его творческую интенцию. Живописец или график в этом смысле немы, а теоретики бывают слепы. М. Фридлендер в книге «Об искусстве и знаточестве» процитировал поэта и драматурга Ф. Грильпарцера: «Подобно тому, как пишущий историю химической науки должен быть более химиком, нежели историком, а тот, кто пишет историю астрономии, должен быть в первую очередь астрономом, так и сочинитель книги об изящной словесности Германии должен быть если не поэтом, то хотя бы человеком, наделенным, по крайней мере, поэтическим чутьем» [2, с. 126].

Фраза искусствоведа «я занимаюсь искусством такого-то периода» или «творчеством такого-то художника» воспринимается подменой предмета его профессиональной деятельности. Художественным творчеством занимается художник. Ученый занят научным творчеством. Писатель – литературным. А что же делает искусствовед? У него есть три возможности. Заняв позицию ученого, он может, применяя ту или иную систему терминологии, классификацию и типологию, приемы анализа и синтеза, исследовать материальную структуру конкретного произведения искусства в заранее заданном контексте. Кроме этого, искусствоведу доступно изучение сопутствующих художественному процессу внешних обстоятельств, выявление внехудожественных факторов воздействия и воссоздание исторического фона событий. Третья возможность заключается в том, что, применяя научные методы, можно анализировать рациональную сторону художественного формообразования. Другая, метафизическая сторона творчества не подлежит научному изучению, но обсуждается профессиональным сообществом, художниками и критиками, дилетантами и любителями искусства. Такие дискуссии и размышления живут в параллельных искусству слоях ментальной реальности.

Еще сложнее вопрос о дилетантизме зрителя. Для наслаждения искусством не обязательно знать премудрости сюжета, его семантическую интерпретацию, иконографию, иконологию, а, тем более, закономерности формообразования и техники. Зритель не имеет опыта практической работы над изобразительной формой. Но он и не обязан иметь подобный опыт. Непосредственное, эмоциональное восприятие предполагает соотнесение увиденного в произведении с жизненным опытом конкретного человека, его вкусами и пристрастиями. Такое восприятие нельзя считать недостаточным или ограниченным, поскольку именно оно обеспечивает художественную коммуникацию. «Профанное» восприятие в форме субъективного «образа-переживания» ближе специфике художественного творчества, чем научные изыскания теоретика. К. Моне говорил, что живопись надо не понимать, а просто любить. То же скажет любой художник. Но такая любовь – редкий дар. Различая феномены эстетического и художественного, мы понимаем, что не все красивое художественно, а художественное не обязательно красиво. Для неподготовленного зрителя любить некрасивое или непонятное затруднительно. К примеру, пейзаж П. Сезанна замечателен не изображенными объектами, весьма прозаическими и, как кажется, недостойными изображения, а природой самой живописи, внешне не красивой и поэтому трудной для восприятия. Содержательность картин Сезанна или Ван Гога рождается не предметностью или сюжетностью, а линиями, цветовыми пятнами и напряжением мазков. Выразительность и даже символизм изобразительного искусства возникает не из слов, понятий и литературного сценария. Художники изображают переживание формы и пространства. Например, замечательные натюрморты художников-кубистов для большинства остаются зашифрованными. Но образованному человеку кажется недостойным признаться в непонимании кубизма или абстракционизма. Так важнейшая проблема – поиск общего языка художника и зрителя – уходит в глубь взаимного непонимания и недоверия. Получается, что все участники художественной коммуникации в определенном смысле дилетанты. Художники – дилетанты в теории, теоретики – в практике, а зрители и даже профессиональные критики, – дилетанты во всем. Эта проблема не имеет идеального решения.

Если бы зритель сумел пойти за художником, соединяя личный зрительный опыт, навыки художественного преображения материала и освоения инструментария искусства, он получил бы шанс почувствовать в изобразительных образах их архитектонику как истинную реальность. Это происходит в редчайших случаях. Но есть иной путь познания художественного творчества. Он раскрывается в эпистолярном наследии. Откровения самих художников в письмах, автобиографиях и имплицитных умозаключениях имеют особую ценность. Искусство слова способно умертвить изображение, во всяком случае, для неопытного зрителя, но оно же способно и возродить зрительный образ буквально из ничего. Понятийную интерпретацию можно метафорически уподобить воде мертвой и воде живой. Наука отдаляет аудиторию от непосредственного восприятия и понимания искусства. Чем интенсивнее применяются рациональные методы познания, тем более исследователь отходит от специфики художественного понимания и отражения мира. «Любую шутку можно убить, если начать объяснять ее. И точно так же обстоит дело с произведением искусства» [2, с. 160]. Но «живое слово» – образное претворение художественного произведения в параллельной лексической реальности – способно сохранить ауру оригинала. В ХХ в. эту тему обозначали формулой «литература и искусство». В таком определении подчеркивается специфика литературного творчества, отдаляющая его от изобразительных видов искусства (живопись, графика, скульптура) и абстрактных (неизобразительных), или архитектонических видов (музыка, архитектура). Однако такое разделение неудовлетворительно, поскольку лишь частично отражает антиномию метафорически-абстрагированного и предметно-понятийного языка. В обеих частях этой формулы содержатся как противоположные, так и родственные компоненты.

Литература представляет собой естественную языковую форму искусствознания, своеобразную санкцию возникновения и развития как науки об искусстве, так и популярных рассказов (в немецкой классической традиции Kunstliteratur). Она берет начало в античности и становится особенно востребованной в эпоху Возрождения XVI в., Просвещения XVII в. и в XIX–XX вв. Но менялись акценты. В XVII в. для понимания художественной практики определяющее значение имели трактаты архитекторов и художников: Н. Пуссена, Ф. Блонделя, Ш. Лебрена и К. Перро, в XIX в. дневники Э. Делакруа, многих других живописцев и архитекторов. В период постмодернизма середины и второй половины ХХ в. властителями дум стали мастера текста – филологи, лингвисты, культурологи: Р. Барт, Ж. Бодрийяр, М. Фуко.

Многие классики искусствознания замечательно владели словом и навыками подлинно художественного описания изучаемых явлений, используя возможности немецкого языка, например Г. Вёльфлин, К. Юсти. Те, кто искренне, всей душой любят искусство, знают (а многие считают за честь иметь на книжной полке) замечательные книги живописца Э. Фромантена «Старые мастера» (о нидерландской живописи), П. П. Муратова «Образы Италии», книгу музыковеда Б. В. Асафьева «Русская живопись. Мысли и думы», издания статей и писем А. Н. Бенуа, Н. Н. Врангеля, И. Э. Грабаря, С. А. Щербатова. Иногда преподаватели-искусствоведы говорят своим студентам: «не читайте Грабаря», «не доверяйте Муратову», «это не наука»! Мотивация понятна: пристрастность или художнические предпочтения авторов могут ввести в заблуждение неопытного читателя. Но в целом такие заключения несправедливы. Необходимо учитывать специфику жанра, в котором субъективная и эмоциональная стороны особенно ценны. Фактологическую информацию, обновляющуюся постоянно, следует искать в иных источниках. Художественная литература, поэзия могут многое рассказать об изобразительном искусстве в таких ракурсах восприятия, на которые не способны научные тексты. Иногда такой метод именуют художественно-критическим эссеизмом. Замечательными примерами подобного рода являются оценка Н. А. Бердяевым творчества Рафаэля [27], религиозного философа, критика и публициста В. В. Розанова картины А. А. Иванова «Явление Мессии» [28], священника и ученого П. А. Флоренского фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» [29]. Метафизическую сторону живописи помогает понять знаменитая речь А. А. Блока на похоронах М. А. Врубеля. Разве можно во всей полноте ощутить глубину античного искусства, не читая философские эссе Вяч. И. Иванова, или понять готику, не зная сборника стихотворений О. Э. Мандельштама «Камень»? Необычайно важны для понимания искусства переписка Н. В. Гоголя и А. А. Иванова, И. Н. Крамского и И. Е. Репина, Л. Н. Толстого и Н. Н. Ге, «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского, отрывки из его романов «Записки из подполья». «Подросток», «Братья Карамазовы»…

Заключение. Третий путь художественного сотворчества. Искусствоведческая реалистика. Разграничив понятия искусства и науки, искусствоведения и искусствознания, слова и термина, мы можем условно выделить три взаимосвязанных предметных поля сотворческой деятельности художника и зрителя: собственно художественное творчество, его научное изучение и интермедиальную область, включающую околонаучные суждения знатоков и дилетантов. Именно художественное литературное творчество по поводу изобразительного искусства представляет собой своеобразный третий путь. Оно не только выполняет прикладную функцию «подстрочника», перевода содержания с одного языка на другой, подобно классическому экфрасису или книжной иллюстрации, но и создает параллельную основному тексту реальность, которая, в свою очередь, должна быть эстетически и художественно освоена.

Искусствознание остается бесполезной эзотерикой – занятием узкого круга специалистов – до тех пор, пока не откликается, конечно не полностью, в параллельной искусству ментальной реальности, создаваемой наиболее адекватными самому искусству художественными средствами. Таким интермедиальным жанром продуктивной работы является вторичная репродуцирующая деятельность, или творчество по поводу творчества: критика, эссеистика, публицистика, имплицитная эстетика, размышления художников, писателей, музыкантов, не претендующих на строгое знание. Этот эклектический жанр подобно научной фантастике, с одной стороны, граничит с наукой, а с другой – с художественной литературой. Сюда же можно отнести просветительскую работу: рекламно-выставочную и кураторскую деятельность, дидактику и педагогику в учебных заведениях, на выставках и в музеях. Назовем этот жанр художественной реалистикой. Такая интермедиальная реалистика придает завершенность, целеустремленность и практическое оправдание работе теоретика и знатока.

References

1. Goethe, J. W. (1980). Maxims and Reflections. Moscow: Khudozhestvennaya Literatura, Vol. 10. (in Russian)

2. Friedländer, M. (2013) On art and Connoisseurship. Saint-Petersburg: Andrey Naslednikov. (in Russian)

3. Vlasov, V. G. (2016) Architecture — Frozen Music or Moving Melody? (Saving will come from gravitation rather than crescendo). [Online]. Architecton: Proceedings of Higher Education, No. 53. Available from: http://archvuz.ru/en/2016_1/1 (in Russian)

4. Pas, О. (2000) Blessing of the Instance. Saint-Petersburg. Moscow: Symposium, p. 201. (in Russian)

5. Wölfflin, H. (1886) Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur. München 1886. S. 6.

6. Vaneyan, S. S. (2004) Architectural Semantics: Typology of Meanings and Characterology of Meaning. Iconology of Architecture in the Interpretation of Günter Bandmann. Iskusstvoznaniye, No. 1, p. 469 (in Russian)

7. Fedchin, F. V. (2016) The Problem of Ekphrasis in Walter Pater. In: The Crossroads of Arts Russia – West. Saint-Petersburg: Proceedings of the SPbGU Department of History. Vol. 25, p. 94, 96. (in Russian)

8. Pater, W. (1912) Renaissance. Studies in Art and Poetry. Moscow: Problemy estetiki, p. 192–196. (in Russian) 9. Wölfflin, H. (1997) Classic Art. An Introduction to the Italian Renaissance. Saint-Petersburg: Aleteya, p. 302–303. (in Russian)

10. Lützeler, H. (1934) Einführung in die Philosophie der Kunst. Bonn. S. 26 (Translated by S. S. Vaneyan).

11. Vaneyan, S.S. (2005) Hans Belting: History of Art in Effigie Anthropology, or Image in the Shade of a Medium. Iskusstvoznaniye, No.: 1, p. 108. (in Russian)

12. Cornell, P. (1999) Ways to the Paradise. Comments for the lost manuscript. Saint-Petersburg: Azbuka-klassika. (in Russian) 13. Vaneyan, S.S. (2004) The Vacant Throne. The Critical Art Studies of Hans Sedlmayr. Moscow: Progress-Traditsiya. (in Russian)

14. Bychkov, V.V., Mankovskaya, N.B. (2005) Contemporary Trends in Esthetics. Towards the results of the 16th International Congress on Esthetics. Iskusstvoznanye. Мoscow, No.: 1. (in Russian)

15. Libman, M.Ya. (1957) Duerer. Moscow: Iskusstvo, p. 30–33. (in Russian) 16. Kryuchkova, V.A. (2003) Picasso. From «Parade» to «Guernica». 1917–1937. Moscow: Progress-Traditsiya, p. 378. (in Russian)

17. Vollard, А. (1934) Cezanne. Leningrad: Izd-vo LOSSH, p. 127. (in Russian)

18. Ilyin, I.А. (1996) The Lonely Artist. Collected Works in 10 vol. Vol. 6. Book 2. Moscow: Russkaya Kniga, p. 352. (in Russian)

19. Helvetius, C. (1973) Writings: In 2 vol. Moscow: Mysl, Vol. 1, p. 171. (in Russian)

20. Bulgakov, S.N. (1999) Proto-image and Image: In 2 vol. Moscow: Iskusstvo; Saint-Petersburg: Inapress. Vol. 2, p. 108–109. (in Russian)

21. Depretto, C. (1997) Petersburg University and the Silver Age. In: Saint-Petersburg: Window to Russia. 1900–1935. City, modernisation, modernity: Proceedings of the international research conference. Paris, 6–8 March 1997. Saint-Petersburg: Phoenix, p. 85—99. (in Russian)

22. Belting, H. (1983) Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren. München, 1983.

23. Gershenzon-Chegodayeva, N.М. (1983) Bruegel. Moscow: Iskusstvo, p. 155–156. (in Russian)

24. Mandelshtam, О.E. (1987) Word and Culture: Articles. Moscow: Sovetsky Pisatel, p. 47. (in Russian)

25. Darley, G. (1999) John Soane: An Accidental Romantic. Yale University Press, p. 156.

26. Friedländer, M. (1969) Reminiscences and Reflections. London, p. 51.

27. Berdyaev, N. А. (1989) The Philosophy of Freedom. The Meaning of Creativity. Moscow: Pravda, p. 446 (in Russian)

28. Rozanov, V.V. (1994) Among Artists. Moscow: Respublika, p. 238 –243. (in Russian)

29. Florensky, P.A. (1993) Reverse Perspective. In: Iconostasis. Selected works on art. Saint-Petersburg: Mifril, p. 220–221. (in Russian)

Citation link

Счастливы были бы художества, если бы судили о них одни художники

Марк Фабий Квинтилиан

Мы не воспринимаем ничего, не найдя этого в себе

Абель-Франсуа Вильмен

Прежде начинали с поэзии, у нас начинают с критики

Степан Петрович Шевырев

Актуальность темы. Категоричные осуждения, тенденциозные оценки и даже насмешки в адрес науки об искусстве стали привычным делом. Если признать, что художественное творчество самоценно и художник имеет право и возможность полно и целостно выразить в произведении искусства свои чувства и представления об окружающем мире, то зрителю остается настроиться на волну художника и, исходя из собственного жизненного опыта, воспринять через прекрасную форму вложенное в нее содержание. Ученый здесь не нужен. Любители искусства редко читают теоретические сочинения. Художники, как правило, не любят искусствоведов за то, что они, не имея опыта практической работы с кистью и красками, демонстрируют поверхностные суждения. Исключения составляют случаи, когда художнику требуется текст для каталога персональной выставки или монографии.

Представители точных наук со своей стороны подвергают предмет и методы науки об искусстве сомнению, считают такую науку неполноценной либо вообще отрицают право на ее существование. В околохудожественной деятельности более востребованы не теоретики, а историки-архивисты, библиографы, популяризаторы, экскурсоводы, мастера атрибуции, реставрации, экспонирования и хранения произведений. С прагматической точки зрения всем участникам художественной коммуникации необходимы кураторы, галеристы, арт-дилеры, рекламодатели и рекламопроизводители. Получается, что теоретик не нужен никому кроме своего цеха – узкого круга единомышленников и противников. Тем не менее, согласимся: все, что существует, должно быть изучено, поэтому у каждой науки есть свой предмет и собственная методология. В том числе у теории искусства. Однако эклектичность методов и многообразие практических задач науки об искусстве препятствуют ее самоидентификации и утверждении в общественном сознании. Смешение видов и нарушение предметных границ экспозиционно-игровой, технико-эстетической и художественной деятельности в современном мире придает этой теме особенную актуальность.

Понятие «лемма и икона» в интермедиальном контексте. Онтология искусства и категории искусствознания. Лексическая реальность как интермедиальное осмысление изобразительного искусства. Слово – непосредственное воплощение мысли и чувства, соединение мыслимого и переживаемого. Зрение – соединение видимого и мыслимого. Отношения мысли и чувства, слова и изображения интерпретируют различным образом. Согласно классическому определению сенсуалиста Дж. Локка, «нет ничего в cознании, чего ранее не было бы в чувствах» (лат. Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu). Филолог А. М. Пешковский остроумно перефразировал это выражение: «Нет ничего в содержании, чего прежде не было бы в слове» (лат. Nihil est in rebus, quod aute non fuerit in verbis).

Различия слова и изображения порождают много других различений: логики и чувства, потребности и способности, знания и действия, символа и знака… Все они исходят из антиномии духа и материи, мыслимой реальности и материальной действительности. Слово непосредственно выражает свободу мысли. Изобразительное творчество связано с производством материального продукта, созданием артефакта, оно опосредовано материалом и техникой, требует собственного инструментария, напряженного и долгого физического труда. Но слово также является посредником между миром видимых вещей и невидимых мыслей. И. В. Гёте принадлежит знаменитое высказывание: «Доподлинный посредник – искусство. Говорить об искусстве – значит посредничать посреднику; и все же за таким занятием мы обретаем немало ценного» [1, с. 423]. Далее поэт уточняет: «Искусство – перелагатель неизречимого; поэтому глупостью кажется попытка вновь перелагать его словами. И все же когда мы стараемся это делать, разум наш стяжает столько прибыли, что это с лихвой восполняет затраченное состояние» [1, с. 427].

Многие считают, что слово умертвляет изображение. Макс Фридлендер, один из наиболее авторитетных мастеров атрибуции произведений живописи, в 1930-х гг. категорично утверждал, что обыденный язык в сравнении с изобразительным искусством «скуден и беден», поэтому «все сказанное об искусстве звучит как дурной перевод». Слово – это «тупой инструмент», хотя его можно «по мере сил постоянно оттачивать... Иного у нас нет…Чувства подобны бабочкам, достаточно насадить их на острие слова, чтобы жизнь тут же улетучилась из них». Между тем, по его же мнению, «все искусства имеют общий корень, на глубинном уровне все они связаны между собою – поэзия, музыка, изобразительные искусства». Среди них только музыка является «абсолютным искусством», она может «указать путь к постижению сути чисто художественного». Поэтому по-настоящему понять изобразительные искусства «может только музыкальный человек», а для словесных объяснений следует искать иные, «поэтические формы выражения» [2, с. 237].

Действительно, способы формообразования в изобразительном и словесном искусстве слишком специфичны, чтобы их можно было связать напрямую. Слово и изображение различаются не только физической природой и семантической емкостью, но и морфологической структурой. Поэтому рассмотрение их отношений возможно исключительно в интермедиальном контексте, т. е. соотнесением специфики предмета, метода, материала и интерпретации значений в разных видах творческой деятельности человека. В результате возникает ряд многоуровневых смысловых рецепций, порождающих неожиданные морфологические связи. Живопись и литература оказываются принадлежащими одному роду творчества, отличающегося от прочих яркостью живых впечатлений, изобразительностью, непосредственно воздействующей на чувства. Музыка и архитектура в большей степени апеллируют к воображению и абстрактному мышлению. Их умозрительность сродни математической гармонии чисел [3].

Еще одна сложность заключается в том, что отношения искусств исторически изменчивы. В архаических культурах доминировал изобразительный знак, в классических – слово, требующее значительного абстрагирования мысли (что расходится со смыслом знаменитой фразы, открывающей Евангелие от Иоанна). Мексиканский поэт и эссеист Октавио Пас писал: «Вначале к языку человек отнесся с доверием: знак и вещь, которую он означал, были одно и то же. Изображение было двойником оригинала, ритуальная формула воспроизводила мир и способна была его воссоздать. Говорить значило пересотворять подразумеваемый предмет… Со временем люди заметили, что между вещами и их именами разверзается пропасть… Пошатнулась вера в то, что знак и означаемая вещь одно и то же» [4].

В христианской культуре Средневековья доминировало слово, в эпоху Ренессанса – изобразительное творчество. Позднее, в век Просвещения филология стала теснить искусство изображения. В романтическом XIX столетии между литературой и изобразительным искусством возникло перемирие. Писатели-романисты: Э. Золя, Р. Роллан, О. де Бальзак, поэты Т. Готье, Ш. Бодлер оказались лучшими критиками и популяризаторами живописи. Но их тексты представляют собой своеобразную мифологию, в которой желаемое выдается за действительное. К концу столетия снова победило изображение: живопись, графика, фотография. Кинематограф и телевидение соединили слово с изображением. Будущий век, согласно этой логике, снова должен стать эпохой слова – хотелось бы верить: не пустословия.

В таком широком историческом контексте возникает тема «слово и изображение», или «лемма и икона». Лемма (греч. lemma – посылка, исходное утверждение) как умозрительное предположение, ценное само по себе, как это ни банально звучит, не всегда совпадает с тем, что стремится сказать художник в изображении. В словесном повествовании и драматическом искусстве вначале возникает идея, мысль (греч. logos), затем она получает звуковое или письменное оформление. В изобразительном творчестве идея возникает сразу в особенной изобразительной, а не понятийной форме. Художник «мыслит формой» или «формальной идеей» [5]. Поэтому в области архитектонически-изобразительных искусств существует не явное, а скрытое движение мысли от прообраза к образу, от ментального источника к осуществлению композиции в ее материальной форме.

В семиологии принято считать, что понятие (лексическая форма мысли) и произведение искусства в его материальной форме являются различными коннотациями одного обозначаемого смысла (денотата). Однако поскольку все видимые вещи восходят к логосу (умозрительным понятиям априори) для зрителя изобразительное искусство – двойной код, требующий расшифровки. Вначале художник облекает свои мысли и чувства в материальную форму, а затем зритель должен произвести дешифровку, перевести материальные знаки в духовно-психологический план, и снова облечь в лексическую форму, дабы сделать их предметом осмысления, общения и обсуждения. Так происходит пересоздание, или распредмечивание, художественного образа, его освобождение от материала и техники в субъективном восприятии и интерпретации зрителя. Этот сложный многоуровневый процесс называют семантической реконструкцией образа, но он же порождает непреодолимые коммуникативные препятствия. В литературе понятия языка и письма различаются. В архитектонически-изобразительных искусствах эти понятия тождественны. Они обозначают содержательно-формальную целостность иерархически связанных компонентов (идея, метод, способ, прием), возникающую в результате опосредствования языка и опредмечивания образов в материальной форме, которая и определяет специфику конкретного вида искусства и особенности индивидуального почерка художника. Отсюда понятия: художественный язык живописи, художественный язык архитектуры, графики, скульптуры. Эти языки, в отличие от обыденной речи, требуют специального изучения. Особенные свойства формы, постигаемые лишь в изобразительном процессе, и оригинальные технические приемы художника адекватно не переводятся в лексическую форму и понятийный план и поэтому могут быть непонятны зрителю. Чаще именно они не замечаются либо оставляют зрителя равнодушным. Иначе говоря, то, что составляет существо искусства для живописца или графика, менее всего интересно потребителю искусства, и наоборот: интерес зрителя к несущественным в отношении изобразительного метода деталям угнетает художника. Ведь такие детали – только повод для демонстрации собственно изобразительного искусства.

Подмена сущностного анализа произведения изобразительного искусства изложением литературного сценария, сопутствующих прагматических рецепций, надуманных интерпретаций, не имеющих непосредственного отношения к работе художника, наносит существенный вред. Поводом для поверхностных интерпретаций обычно являются легко опознаваемые детали, появившиеся в произведении под воздействием внешних, внехудожественных факторов и обстоятельств (прихоти заказчика, заданного образца, условий рынка, принудительного набора материалов). В результате вместо того, чтобы раскрыть художественное содержание, дилетант излагает собственные домыслы.

Научное понимание специального художественного языка связано с иерархической структурой содержательно-формальной целостности произведения и требует соответствующего подхода. «Предметное содержание – лишь одно звено в весьма непростой структурной иерархии содержательной стороны искусства… Проблема заключается в том, что существуют разные уровни содержания. Самый простой – уровень непосредственной, предметной изобразительности, когда важно выяснить, что именно изображено» [6]. Эта проблема обычно решается в рамках классической иконографии и более востребована в отношении средневекового искусства, требующего литературной расшифровки сложной христианской символики. Но в последующем изобразительное искусство развивалось в направлении «сквозной эстетизации» всех уровней содержательно-формальной целостности. В таких случаях помимо структурного необходим композиционный и стилевой анализ. Именно поэтому поверхностные и подробные описания произведений изобразительного искусства не нужны ни специалисту, ни зрителю. Произвольное перечисление множества деталей, главных и второстепенных, существенных и случайных, не складывается в целостный образ и мало дает для понимания произведения. Этим грешат многие искусствоведческие тексты. Такое описание может заменить репродукция.

Английский писатель, историк искусства и эссеист Уолтер Патер (Пэйтер) считал, что единственно правильный способ приблизиться к пониманию произведения изобразительного искусства – «воспринимать его с эстетической точки зрения», «добиваться эффекта интимного восприятия ситуации», мысленно переносясь в условия, «которые сделали художника гением». Патер стремился стать подлинным посредником между художником и зрителем. Для этого не нужны никакие экфрасисы – подробные литературные описания [7]. Патер считал интуицию главным условием понимания изобразительного искусства: «Все формы обладают смыслом сами по себе, каждое искусство стремится быть музыкой, которая и есть форма». Идеальный зритель, по Патеру, это тот, кто, наслаждаясь созерцанием прекрасного, «получает благословение формы», стремится создать интерпретацию-понимание, в процессе которой на свет появляется новое – как бы оживленное зрителем произведение. Подобно музыке живописное полотно является только партитурой, для которой требуется исполнитель и интерпретатор [8].

Невольно вспоминается, частная, но влиятельная мировоззренческая установка Г. Вёльфлина: «Существует взгляд на историю искусства, который видит в искусстве “перевод жизни” на язык образов». Но такая точка зрения, по утверждению швейцарского теоретика, «все же ведет лишь до известного пункта – лишь до того места, где искусство начинается. Тот, кто имеет в виду лишь общее содержание художественного произведения, вполне ею удовольствуется, но если мы захотим измерять вещи принципами художественной оценки, мы будем вынуждены обратиться к формальным моментам» [9]. Генрих Лютцелер, выдающийся немецкий философ и историк искусства, по этому поводу писал: «Единственное, что созвучно самому искусству, – это максимально тонкое и исчерпывающее понимание формы как носителя смысла» [10]. Заметим, что в данном случае речь идет не о формальном подходе, а о целостном восприятии произведения искусства.

Недостатки поверхностных суждений отчасти восполняет классическая иконология. Она редуцирует произведение искусства к текстам, предварявшим изображение либо наоборот, родившимся в результате его создания. Тексты понятнее, логичнее и лучше подходят для объяснения необъяснимого. Но в изобразительном искусстве, как правило, происходит оформление идей, которые заранее нельзя ни помыслить, ни словесно сформулировать. Более того, «за спиной иконологии прячется совершенно специфическая дисциплина, именуемая герменевтикой, которая просто не знает понятия искусство, последовательно заменяя его понятием произведение, или творение… Заключенная в иконологии герменевтическая опасность, по мысли Бельтинга, – комментирует эту мысль С. С. Ванеян, – состоит в том, что герменевтика навязывает определенные правила толкования, способные превратиться в обязательную систему… Герменевтический принцип репродукции после продукции, повторного созидания в акте зрительского восприятия таит угрозу подмены творения, вышедшего из рук художника, текстом, исторгнутым из головы иконолога» [11, с. 9].

Такая опасность – не плод фантазии скептика, а реальность. Искусствознание по отношению к искусству – область маргинального (стороннего, вторичного) мышления. Если согласиться с афоризмом О. Уайльда: «Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь», то искусствознание – двойное отражение, зеркало в зеркале. Причем картины, которые показывает такое зеркало, в лучшем случае составляют некую параллельную реальность не действительности, а художественной реальности. В худшем – реальность перпендикулярную, ложную, губительную для художественной практики, самочувствия и самосознания зрителя в его стремлении понять искусство.

К сакраментальному вопросу: «Что хотел сказать художник?» добавляется другой: «А что хотел сказать искусствовед?» Искусствознанию как мышлению двойного отражения свойственна особая мифологичность. Размышления постороннего – не копия и не репликация созданного художником, а декларация иного, вторичного содержания в новом материале. Это реальность слова, произведенного историком, критиком, теоретиком искусства: точка бифуркации, раздвоения смысла. Мыслящий субъект творит новые образы, другие создают последующие, и так теоретически бесконечно и субъективно-тенденциозно, по затухающей амплитуде колебаний смыслов. В одном из эпизодов экстравагантного романа М. Пруста «В поисках утраченного времени» (1913–1927) писатель Берготт восхищается деталью картины Я. Вермера Делфтского «Вид Делфта» (рис. 1) – желтым пятном стены, которое «держит» всю композицию: «„Вот так мне надо было писать”, – думал он. Берготт вдруг ощутил, что его творчество стало слишком сухим и безжизненным, и он охотно променял бы все свои произведения на волшебную живопись этого желтого пятна».

Рис. 1. Я. Вермер Делфтский. Вид города Делфта. Около 1658 г. Холст, масло. Гаага, Морицхёйс.

Источник: http://www.liveinternet.ru/community/2281209/post341908057/

Этот эпизод использовал шведский писатель и искусствовед Петер Корнель в собственном произведении – воображаемых комментариях к несуществующей рукописи (1987) так называемого нелинейного письма (англ. nonlinear narratives), или интерактивной литературы [12, с. 26]. В данном случае мы видим феномен не двойного, а тройного отражения изображения в слове. За такими отражениями, какими бы остроумными они ни были, мы уже не можем понять, что чувствовал сам художник, улавливаем лишь слабое эхо его творения.

Как в этих сложных письменах

Понять значенье каждой буквы?

Их взгляд, как взгляд змеи, тягуч…

Закрыта дверь. Потерян ключ.

М. А. Волошин. «Письмо», 1904

Искусствоведение – знание истории искусства, искусствознание – ведание того, что мы думаем по поводу искусства. Аристотель определял искусство (греч. techne) как «творческую привычку, следующую истинному разуму». М. Фасмер в этимологическом словаре дал к русскому слову «искусство» латинский эквивалент: experimentum (в переводе на русский: проба, опыт, практика, наглядный довод, основанное на опытах доказательство). Но, по утверждению Н. А. Бердяева, если в основании философии лежит «нравственный опыт», а в основе науки – эксперимент, то этика творчества заключается в непредвзятости мышления и прирожденном чувстве свободы. Искусство свободно, но подобно природе (лат. Ars simia naturae). Этот парадокс лежит в основе художественного творчества.

Многообразие отражений искусства в зеркале понятийного мышления дает ключ к различению понятий искусствоведение и искусствознание. У них общая этимология, но разные, исторически сложившиеся оттенки смысла. Историки искусства, тем не менее, используют эти понятия как синонимы. Такую небрежность можно объяснить только недостаточным вниманием к семантике слов. В словаре В. И. Даля читаем: «Ведать – заведывать, или править, управлять, распоряжаться по праву». Отсюда – ведомство, управление, ведомость, ведение, заведование… «Знать», также по В. И. Далю, – «ведать, разуметь, уметь, твердо помнить». Соответственно первое понятие ассоциируется с накоплением, изучением, учетом и классификацией фактов, второе – с теоретическим осмыслением и моделированием системы знаний. Аналогичную пару понятий образуют иконография и иконология. В западноевропейской традиции существуют схожие терминологические различия. В частности, в трудах Х. Зедльмайра разделяются «первая» и «вторая» науки об искусстве (нем. Kunstgeschichte – история искусства; Kunstwissenschaft – знание искусства). Основателю иконологического метода изучения искусства А. Варбургу принадлежит ключевое высказывание: «Изучение искусства начинается там, где кончаются атрибуции и датировки» («Kunststudium beginnt dort, wo das Endeder Zuschreibung und Datierung»). Научная основа искусствоведения – исторический факт. Поэтому ведущей жанровой формой классического искусствоведения является всеобщая история искусств. В границах предмета этой дисциплины решаются такие задачи, как поиск, открытие, изучение, атрибуция, накопление и предварительная классификация произведений (так называемый объектный подход). Однако даже история искусства не вполне научна. Она предопределена предшествующим знанием, эрудицией исследователя, преднамеренным отбором рассматриваемых произведений. Так или иначе, историк искусства проецирует на прошлое собственное настоящее и предполагаемое будущее, стремясь найти подтверждение своим идеям и концепциям. Отделение истории искусства от всеобщей истории грозит выведением рассматриваемых произведений из исторического контекста. Так субъективная картина выдается за историческую действительность. Как замечательно сказал Гёте устами Фауста: «А то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий».

Исследование отношений общего и особенного призвано осуществлять искусствознание. Оно включает множество разновидностей, или жанров, и отличается от искусствоведения бóльшей умозрительностью, абстрагированием понятий, аналитичностью, стремлением к синтезу, созданию гипотез, концепций, теоретических моделей. Это общая теория искусства, социология, психология, морфология искусства, теория композиции и формообразования в отдельных видах искусства, теория и методика преподавания искусства.

Философия искусства, эстетика и искусствознание составляют методологию искусствоведения и представляют собой высшую ступень осмысления художественной практики. Однако классическое определение теории искусства по Вёльфлину («постижение основ исторической формы») «далеко уходит за пределы чисто научных задач, свидетельствуя об антропологической природе той деятельности, которую до сих пор по привычке именуют искусствознанием. Это именно род деятельности, сродни деятельности того, кто произвел на свет саму художественную вещь, это дискурс, который представляет собой аналогию, имитацию, репродукцию художественного дискурса» [13]. Добавим, что научное искусствознание это дискурс, осуществляемый методами, средствами и приемами, существенно отличными от методов самого искусства, прежде всего изобразительного творчества. Однако в конце XX – начале XXI в. наблюдается конвергенция теории и практики и, как следствие, инверсия смыслов. Так концептуализм в искусстве и теоретические рефлексии искусства модернизма и неомодернизма сближаются, размывая свои границы. Авторы статьи об итогах XVI Международного конгресса по эстетике, проходившего в Рио-де-Жанейро в 2004 г., отмечали, что конгресс проходил в ситуации, «когда концептуалистские рефлексии по поводу искусства нередко заменяют само искусство, когда искусствоведческие или эстетические дискурсы сами превращаются в произведения – если не искусства в подлинном смысле слова, то вполне сносных арт-практик пост-культурного толка» [14, с. 531]. Наблюдается также «превращение реальности в универсальный имидж-симулякр… Если в классике реальность переплавлялась в образ, то теперь образ притворяется реальностью. Но одновременно это и конец эстетизма: искусство становится обычным товаром, предметом консьюминга» [14, с. 533].