Architecton: Proceedings of Higher Education №3 (67)

Fine art

Vlasov Viktor G.

DSc. (Art Studies), Professor.

International Association of Art Critics (AICA).

Italy, Rome, e-mail: victor.vlasov@list.ru

OBJECT, ARTICLE, THING: THE SIMULACRA OF REPRESENTATIONAL CREATIVITY AND NON-REPRESENTATIONAL ART. A STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN NOTIONS. Part I: Original and Replica

УДК: 7.011+72.01: 72.02

Шифр научной специальности: 85

Abstract

Keywords: art-design, non-representational art, thing, design, constructivism, object, article, representational creativity, industrial art, simulacrum

Человеку не нужно трех сосен, чтобы заблудиться –

ему достаточно двух существительных.

Например, «субъект» и «объект».

Виктор Пелевин

Наступила эпоха конца вещей,

теперь они нужны только для того, чтобы восхищаться дизайном

Филипп Старк

Объект, предмет, вещь как онтологические категории

Философские новации, как и первоначальное накопление капитала культуртрегеров постмодернизма, к счастью, не затронули традиционное понимание онтологии человеческой деятельности. Ее структура по-прежнему включает объект, на который она направлена, субъект, осуществляющий эту деятельность, и предмет самой деятельности. Правда, отношения этих понятий существенно изменились в сравнении с научными концепциями прошлых веков. Ныне мы все более склоняемся к тому, что объекты есть лишь представления субъекта о вещах, в которых непостижимым образом соединяются действительные и мнимые качества.

Дискуссионность научных гипотез, эфемерность постулатов исследовательских методик, согласно логике, должны актуализировать вопросы терминологии. Однако наблюдается обратное. Еще совсем недавно, во второй половине ХХ в., правилом хорошего тона считалось начинать научную публикацию фразой приблизительно такого содержания: к сожалению, до настоящего времени в данной области отсутствует общепринятая система терминологии. В эпоху постпостмодернизма и постструктурализма исследователи, напротив, все более склоняются к отрицанию важности дискуссии о понятиях и терминах. Мол, зачем «навешивать ярлыки», если само явление от этого не изменится; не лучше ли обратиться к изучению конкретных феноменов, чем тратить силы на споры о словах. Каждый исследователь пользуется собственной терминологией, не заботясь о том, как она сочетается с другими. Результат – неопределенность содержания, небрежность применения либо отождествление смысла разных понятий. Причем это распространяется даже на использование таких основополагающих категорий, как искусство, художественное и эстетическое качества, актуальное и современное, абстрактное и фигуративное искусство, предметное и беспредметное творчество. Безусловно, с научной точки зрения эти понятия не являются ни синонимами, ни антонимами, их отношения намного сложнее. Для выяснения связи и различий тех или иных определений необходимо исходить из двух оснований: этимологии и исторического развития понятий. Очевидно, что первичные этимологические значения расширяются, дополняются и обогащаются, а подчас и отрицаются последующим развитием. Их отношения изменяемы от эпохи к эпохе. Дополнительную актуальность терминологическим проблемам придают особенности русского языка, характерного, по определению О. Э. Мандельштама, особенной свободой «эллинистического номинализма». Развиваясь позднее романских наречий, русский язык последовательно впитывал многие ранее сложившиеся западные и восточные лексемы.

Поясним это на примерах. Латинский глагол «objicio» означает «бросать навстречу, представлять, противопоставлять». От него происходит русское слово «объект», которое, как и немецкое «Gegenstand» (вещь), буквально переводится «то, что стоит напротив». Очевидны этимологическая и семантическая особенности этих слов. Они предполагают отчужденность объекта от предстоящего субъекта. В отечественной терминологии мы учитываем важность разделения понятий объекта, субъекта, предмета и вещи. Иная ситуация сложилась в романских языках. Французское «objet», как и английское «оbject», может означать разное: предмет, объект, тема, сюжет, вещь. Другое английское слово «subject» тоже многозначно. Оно обозначает и объект, и субъект, и также вещь, тему, сюжет. Итальянские «oggetto» – объект, «soggetto» – субъект, также могут означать разное: предмет, объект, жанр, сюжет, вещь. Соответственно возникают трудности перевода научных текстов с английского, французского или итальянского языка на русский и обратно. Авторам и переводчикам научных статей приходится выбирать те или иные значения в зависимости от контекста. Сколько контекстов, столько и значений термина.

Объект есть то, что находится во взаимодействии с субъектом, но противостоит ему в познавательной и практической деятельности. Можно сказать, что вне их взаимодействия исчезает онтологичность: нет субъекта – нет объекта. Намного сложнее определить содержание понятия «предмет». Это то, чем занимается человек, на что направлена его активность. Иными словами, предмет – это объект, а точнее отдельные стороны субъектно-объектных отношений, подлежащие преобразованию. «Вещество природы становится предметом, попадая под воздействие человека. Именно эта, активно-деятельная, преобразующая сторона отношения человека к чему-либо им создаваемому, подчеркивается в научном понятии “предмет”: предмет возникает в процессе преобразования мира и для дальнейшего преобразования» [1].

Однако именно в практической деятельности возникают разночтения. Так, изделия художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства называют предметами или вещами, в дизайне – продуктами. Объекты профессиональной деятельности археологов именуют артефактами; в актуальном нонизобразительном искусстве – арт-объектами. В психологии зрительного восприятия предмет – это «структурированный образ объекта, как пространственно обособленной физической вещи». В культурологии эта тема рассматривается еще сложнее, в единстве трех составляющих: человек (субъект деятельности), культура (мир искусственно созданных объектов и человеческих отношений) и природа (естественная среда). Объектами называют исторические события как «культурные артефакты», или «формы и результаты деятельности человека» [2].

Материалом авангардного искусства объявлено «физическое состояние вещей». К примеру, в течениях, называемых энвайронмент (англ. «окружение») или реди-мэйд (англ. «готовый – сделанный»), вовлечение зрителя в пространство игры достигается с помощью «арт-объектов», на самом деле представляющих собой обычные вещи. Определение «искусство объекта» в модернистском контексте, в частности в глубокомысленных трактатах А. Данто, В. Хофмана, Р. Краусс, Б. Гройса и других, теряет всякий смысл. В постмодернистской эстетике артефактом, или объектом арт-деятельности, именуют любой реальный объект, соответствующий желаемому контексту или установленным требованиям, даже если его не коснулась рука художника. По определению Ж. Бодрийяра, произведение искусства – это объект, наделенный статусом смысла и формы; все, что становится «предметом исчисления функций и значения», т. е. объект, произвольно выбранный в качестве произведения искусства [3]. По теории Б. Латура люди и вещи вместе участвуют в создании предметного мира («Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии», 1991). На примере инсталляций М. Дюшана критик Тьерри де Дюв стал утверждать, будто объектом, или предметом искусства (что якобы одно и то же), может быть все, что угодно, поскольку «от искусства не осталось ничего, кроме имени». По его словам, «разница между объектом и точно таким же объектом, называемом художественным, состоит ровно в том, что один из них был назван искусством, а другой – нет» [4]. Подобный деструктивный подход приводит к отождествлению смысла разных понятий и, следовательно, не только к невозможности взаимопонимания и научного исследования искусства, но и вообще разумного именования элементарных вещей.

В процессуальном аспекте воздействие творческой личности превращает объект сначала в предмет деятельности, а затем в ее продукт. Следовательно, понятие предмета поясняет, что человек делает с объектом, и почти совпадает с содержанием деятельности. Другое дело – вещь. Это объект, превратившийся в предмет деятельности, а затем введенный в обиход обыденной жизни. Понятию «предмет» требуется в качестве дополнения неодушевленное существительное, а понятию «вещь» – одушевленное. Первое предполагает вопрос: «предмет чего?» – изучения, обсуждения, производства, потребления. Второе: «вещь чья?». Ответ предполагает указание на собственника. То или иное материальное образование может называться объектом лишь в случае, когда нужно подчеркнуть его отчужденность в отношении к человеку, противопоставленность, инородность. Понятие «вещь», напротив, подчеркивает причастность, связь с человеком. Вещь является не только объектом приложения человеческих сил, но и принадлежностью конкретного субъекта.

Одна из функций культуры и, соответственно, культурологии и эстетики, – установление связей между понятиями, не имеющими на первый взгляд ничего общего. Для определения сущности вещи, многое зависит от условий ее использования, взаимодействия с другими вещами, особенностей личности владельца, историко-культурного контекста. Если вещь в данный момент не нужна человеку, она остается предметом или даже объектом. Вещь – это востребованный предмет. Предмет и вещь примерно то же, что индивидуальность и личность: предмет – лишь возможность, потенциальная основа вещи. Предмет превращается в вещь лишь по мере своего духовного освоения, подобно тому, как индивидуальность превращается в личность в процессе самосознания, самоопределения и интеллектуального развития. Вещью мы можем называть только такой предмет, который необходим данному человеку в данный момент времени и в данной точке пространства. Так, вещи и люди переходят на новую ступень отношений. Без человека вещь не обретает статус необходимости, оставаясь не более чем веществом природы.

Человек – энтелехия вещи. Согласно известному определению Протагора, «человек есть мера всем вещам – существованию существующих и несуществованию несуществующих» [5]. В классической эстетике, в частности у Г. В. Ф. Гегеля, искусство отражает как внутренний, так и внешний мир, являясь, с одной стороны, формой опредмечивания внутреннего мира, а с другой – формой духовного освоения внешнего мира. Основоположник структурной лингвистики Ф. де Соссюр в 1880-х гг. высказывал идею о том, что первичная функциональность предмета непременно перерастает в иную, семантическую, ценность. Предмет в этом процессе теряет свою функциональную идентичность и превращается в знак (симулякр). Замещаемое знаком воспринимается содержанием, а замещающее – выражением. Однако и в такой понятийной системе суть отношений основополагающих категорий не изменяется.

Принято считать, что формула гуссерлианцев: «нет субъекта без объекта, нет объекта без субъекта» стала отправной точкой феноменологической эстетики XX–XXI вв. Гегельянец и гуссерлианец Г.Г. Шпет более других продвинулся в этом направлении. Он предлагал различать «вещь как предмет реальный и предмет как вещь идеальную» [6]. Предмет, по Шпету, всегда «мыслимый предмет». Комментируя формулу Фихте и Гуссерля, Г.Г. Шпет отмечал, что вещь «приобретает смысл в утверждении корреляции между самими предметами: нет предмета без другого предмета. Предмет есть предмет или становится предметом только по отношению к другому предмету или другим предметам» [7]. Иными словами, предмет, чем бы он ни был, может иметь свое предметное бытие только в контексте субъектно-объектно-предметных отношений.

В семиологии и структуралистской эстетике, в частности в работах Я. Мукаржовского, приводятся различия между артефактом, эстетическим объектом и художественным произведением, т. е. между объективно существующим, чувственно воспринимаемым и художественно преображаемым [8]. К сожалению, это весьма точное и важное разделение понятий впоследствии было искажено, а затем и предано забвению в теории и практике так называемого актуального (нонфигуративного) искусства. Однако в любом случае онтологические основания вещи лежат вне ее материальной формы и утилитарной функции.

Семантический подход Ж. Бодрийяра, предложившего понятие симулякра, позволил в свое время представить вещь в качестве объекта сферы желаний человека, определяющей существование вещи как средства персональной идентификации, а также осмыслить процесс виртуализации мира вещей. В концепциях интерсубъективности, в частности в работах Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, X. Ортега-и-Гассета, Ж-П. Сартра, М. Шелера, М. Бубера, понятия вещи рассматриваются с помощью оппозиции «Я – Другой». Вещь помогает человеку определить себя и вступить в отношения с иным, внешним, неосвоенным. М.М. Бахтин утверждал «пограничную» сущность культуры, позволяющую интерпретировать вещь как границу между «Я» и миром в качестве средства обретения персональной идентичности. В социальной феноменологии отношения «Я – Другой» помогают понять способы, посредством которых в различных культурах происходит самоидентификация человека. Вещь выступает в качестве «антропологической границы», а также меры соотношения культурных модусов индивидуальности.

Объект при соответствующих условиях может стать предметом какой-либо деятельности, а затем вещью, но вещь уже никогда не превратится в объект. Даже утратив со временем утилитарные, эстетические, коммуникативные, социальные функции, вещь остается вещью, хотя бы и неактуальной, реликтовой и занимает свое место в реальном либо виртуальном музее материальной культуры. Поэтому можно утверждать, что не только «человек – мера всех вещей», но и «вещь – мера всех людей». М. Хайдеггер именно так переформулировал изречение Протагора: «Мера всех вещей, а именно, нужных и привычных человеку, и тем самым постоянно его окружающих, есть каждый человек» [9].

Предмет может быть как материальным, так и идеальным (предмет познания), но вещи не могут быть идеальными. Тем не менее в зависимости от ситуации одно и то же может называться предметом либо вещью, особенно если учесть, что становление вещи начинается с «распредмечивания» и преобразования ее при помощи человека. Термин немецкой классической философии, давший несколько непривычную для русского языка кальку: «опредмечивание» (нем. Verdinglichung), имеет корень «Ding» (вещь), а не «предмет» или «объект» (нем. Objekt). В философии Хайдеггера предмет – это неосвоенная вещь (нем. Ding), но вещь отличается от творения (нем. Werk). Хайдеггер опирается на понятие Gegenstand, указывающее на противостояние субъекту. Материальность вещи в этом определении не играет существенной роли.

«Реальность превращается в предмет», – писал М. Хайдеггер. Наше представление превращает объект в «протяженную вещь». «Сколь бы однобоким и во многих аспектах недостаточным ни было истолкование природы как протяженной вещи, оно, тем не менее, будучи продумано в своем метафизическом содержании и измерено во всем размахе своего метафизического проекта, есть тот первый решительный шаг, который сделал метафизически возможными новоевропейскую машинную технику и с ней – новый мир и его человечество» [10]. «Сущность техники, – заключал Хайдеггер, – не есть что-то техническое» [11]. Качество вещности долгосрочнее качества предметности. Вещь – это не только элемент культуры, это часть бытия. Своеобразие вещи рождается еще до ее функционального использования. Именно поэтому вещь в философии, эстетике и культурологии представляет собой онтологическую категорию. По Хайдеггеру, предмет – это то, что отчуждено от человека, то, что еще нужно освоить; вещность же – не материальная предметность, а существенность, осмысленность; «вещь веществует».

Опредмечивая себя, художник овеществляет «мертвую материю». Можно даже сказать, что вещество природы посредством человека и его деятельности превращается в вещность. В каждом предмете дремлет что-то вещее, возможность эстетического и художественного преображения. Вещь подобна сосуду, который любой человек может наполнить желаемым содержанием. Все тела имеют форму, но форма – это представление тела как вещи, характеризуемой актуальной необходимостью. Поэтому вещь «человечна», и она обладает особой лирической сущностью, эта сущность способна сживаться с человеком, последовательно раскрываться, тогда как другие свойства вещи могут быть враждебными или становятся менее важными, обесцениваются, устаревают. По Ж. Бодрийяру поиск места для вещи в пространстве сравним с поиском человека своего места в мире. По формулировке А. Г. Габричевского, вещь является результатом «антропоморфизации материи» [12]. Этот тезис получил развитие в работе Г. Башляра «Поэтика пространства» (1958), в частности в разделе об образах домов и вещей: «Образы дома двойственны: они обитают в нас так же, как мы обитаем в них… Когда мы вспоминаем о домах, комнатах, мы учимся жить в самих себе». Вещь – «носитель неизмеримой образности», она «возвышает и умножает», а вещное пространство способствует «развитию простора внутри нас» [13].

Существенно еще одно различие понятий «предмет» и «вещь». Предмет возникает благодаря усилиям человека, он несет в себе информацию создателя и пользователя длительное время. Вещь – предмет материальной действительности, обладающий сравнительно недолгой актуальностью. Актуальность вещи определяется многими качествами: функциональными, структурными, семантическими, символическими, формальными. Поэтому вещи изучают разные науки: социология, археология, культурология, психология, семиология, искусствознание, техническая эстетика, технология, материаловедение, экономика, товароведение. Но при этом в различных дискурсивных контекстах повторяются несколько основных модальностей понятия «вещь»:

– функциональная;

– инструментальная;

– процессуальная;

– знаковая;

– событийная;

– чувственная;

– символическая.

Изучение этой темы в искусствознании осложняется не только ограниченными возможностями применения методов точных наук, статистических приемов и количественных критериев, но, прежде всего, дилеммой: «что» или «как»? Предметом искусствознания, в отличие от описательного искусствоведения, является не то, что, изображает художник, например в живописи, а то, как он это делает. Ведь художника привлекает объект изображения и преображения главным образом в одном смысле: что из него можно сделать, поэтому наукообразующими являются вопросы изучения не объектов, а методов и способов творческой деятельности. Такой подход иногда несправедливо расценивают в качестве формалистического, например в отношении классических работ Г. Вёльфлина. На самом деле, это подлинный реализм науки об искусстве. А. Г. Габричевский в связи с подобными дискуссиями в 1920-х гг. на философском отделении ГАХН пытался отделить эмпирику от науки об искусстве с помощью понятий «искусствоиспытание» и «искусствоведение» аналогично общепринятым в гуманитарных науках понятиям естествоиспытание» и «естествоведение». В наше время чаще используют пару понятий: «искусствоведение» и «искусствознание». В западноевропейской терминологии не существует такого различения, в большинстве случаев используют не «art science» (англ. «наука об искусстве») или «art theory» (англ. «теория искусства»), а общее наименование «art history» (англ. «история искусства»), хотя это и не соответствует существенным различиям предмета профессиональной деятельности исследователей искусства.

Реалогия и вещизм

М. Н. Эпштейн в разработанной им науке – реалогии (от лат. res – вещь), или вещеведении, утверждал, что задача реалогии как теоретической дисциплины – постичь в вещах их собственный, нефункциональный смысл» [14]. «Предмет реалогии – это такая сущность вещи, которая не сводится к техническим качествам изделия или к экономическим свойствам товара, или к эстетическим признакам произведения. Вещь обладает особой лирической и мемориальной сущностью, которая возрастает по мере того, как утрачивается технологическая новизна, товарная стоимость и эстетическая привлекательность вещи. Эта сущность, способная сживаться, сродняться с человеком, раскрывается все полнее по мере того, как другие свойства вещи отходят на задний план, обесцениваются, устаревают» [15].

Знаковый характер вещей определяется их свойством отражать отношения предметов и людей в бинарных категориях истинности и ложности, реальности и ирреальности, известности и неизвестности, возможности и невозможности, зависимости и независимости, определенности и неопределенности. Свойственное человеку любование вещами объясняется эмоционально-личностным переживанием восприятия. В вещах ценят не только природную красоту материала, но более всего то, как мастер преобразил физические качества вещи. Например, китайские изделия из фарфора в свое время ценили дороже золота. Авторскую бижутерию – художественные изделия из стекла, янтаря, металла – во многих случаях приравнивают к ювелирным изделиям из драгоценных материалов. Произведения искусства из мрамора или дерева обрабатывают так, что они становятся дорогими вещами. Даже понятие «драгоценный» может иметь значение несопоставимое с материальной ценой предмета. «Ни один материал, – писал бельгийский архитектор А. Ван де Вельде в 1910 г., – не может быть красивым сам по себе. Он обязан своей красотой духовному началу, которое привносит в природу художник». Происходит одухотворение «мертвого материала», поэтому ремесленник, художник, дизайнер на основе одних и тех же материалов получают различные результаты. Смысл художественного преображения природных материалов и форм заключается не в выявлении их природных качеств, а в дематериализации, придании свойств, которых данный материал не имел до того, как его коснулась рука художника [16]. Более того, в старинных вещах особенно любовно относятся к следам разрушения от времени: потемнению дерева, патине на бронзе, потертости бархата или шелка – это прерогатива традиционной эстетики. В произведении классической японской прозы XIV в. Кэнко-Хоси «Записки от скуки» есть такие строки: «Тонкий шелк становится особенно привлекательным после того, как края его растреплются, а свиток, украшенный перламутром, – когда ракушки осыплются» [17]. Таким сентенциям соответствует понятие японской эстетики «моно-но аварэ» («грустное очарование вещей»).

Произведения классического искусства демонстрируют гармоничное единство сакрального смысла, красоты формы и техники обработки материала. С. С. Аверинцев проникновенно писал о красоте древнегреческих хрисоэлефантинных статуй (из золота и слоновой кости) работы скульптора Фидия: Зевса Олимпийского (ок. 430 г. до н. э.) и Афины Парфенос афинского Парфенона (448–438 гг. до н. э.). Эти произведения не сохранились. Согласно реконструкциям, статуя сидящего Зевса имела высоту более 12 м, стоящая фигура Афины – также 12 м. Каркас был сделан из дерева, одеяния – из пластин чистого золота, открытые части тела – из слоновой кости, глаза инкрустированы драгоценными камнями. «Судя по всему, что нам единодушно сообщают античные свидетели, – писал Аверинцев об изображении Зевса, – это был шедевр высокого и строгого искусства, вобравший в себя предельное смысловое содержание целой эпохи… Но как нам представить себе, что это было, помимо всего прочего, гигантское ювелирное изделие – золотая мантия, золотые сандалии, золотой венок, золотые львы у подножия…» [18]. В дальнейшем пути ювелирного искусства, искусной обработки материала бытовых изделий, скульптуры, живописи и графики разошлись, и виды искусства стали развиваться относительно автономно.

Исторические метаморфозы претерпевает индивидуальное восприятие вещей. Признаки вещи коррелируют с органами чувств, и для человека в вещи открывается лишь то, что может быть принято и понято в данный исторический момент, по способностям человека, эстетическому развитию и жизненному опыту. Сентиментальное отношение к вещам, чувство привыкания так же основано не на полезных функциях вещей, а на эстетических качествах. Человеческое в вещи заключено в той ауре духовности и душевности, которыми ее хозяин делится с вещью, как бы снисходя к ней. Вещь со своей стороны выигрывает в том отношении, что «заражается» человеческим, приобретая новое невещественное свойство, и это продлевает ее существование. Вещи часто переживают своих создателей и владельцев. Они способны обретать собственную жизнь, более не связанную с миром человеческого общения. Такая особенность, в частности, объясняет существование противоположных наименований натюрморта – жанра в изобразительном искусстве. Вещи, перенесенные в картину из действительной жизни, на первый взгляд кажутся «мертвыми» (фр. nature morte, от ит. natura morta – «мертвая природа»), но они очеловечиваются, вторая природа обретает метафизическую жизнь (отсюда другое название натюрморта: голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. still-life – «тихая жизнь»). Эта новая жизнь обязана человеку, причем уже в двух антиномических значениях: как производителю и хранителю вещи и как создателю ее изображений. Получается, что вещи и изобразительное искусство существуют в одном жизненном пространстве. Но и люди, и вещи, их изображения, погибнут в свое время. Отсюда настроение грусти, меланхолии, свойственные жанру натюрморта, не говоря уже об особых жанровых формах «vanitas» и «memento mori».

Учение об эстетическом преображении вещей является частью теории художественной формы в архитектонически-изобразительных искусствах, художественных ремеслах и дизайне. П.А. Флоренский разрешал антиномию «вещи и смысла» посредством символической онтологии искусства: отношений мира невидимого и видимого, идеального (ноуменального) и тварного (материального). По формулировке Флоренского «символ – это синергизм двух, по меньшей мере двух реальностей»: материальной формы и ее представления. Синергизмом «пар реальностей» в произведении искусства «овеществляется смысл и одухотворяется вещь» [19]. Флоренский сближал эти пары с понятиями плоскости и пространства, конструкции и композиции художественного произведения. В терминах семиотики такие пары обычно обозначают дихотомией означаемого и означающего.

Личная вещь отражает внутренний мир ее владельца; отношение к внешнему миру, другим людям и вещам становится средством самоопределения в обществе. Вещи помогают человеку выжить в прямом и переносном смысле слова. В критических ситуациях вещи спасают, в мирное время – формируют мироощущение и мировоззрение. Так, в древности вещи защищали от непогоды, нападения хищников и врагов, согревали в зимнюю стужу и помогали готовить еду. В США в 1950-х гг. экономический бум привел к мании приобретения стандартных вещей в качестве воплощения «американской мечты». Но может быть иначе: приобретением вещей люди компенсируют принудительный стандарт быта и цензуированную духовную жизнь. Так, например, в СССР, когда «читать было интереснее, чем жить», непокорные граждане с жадностью читали запрещенные книги и журналы, приобретали виниловые джазовые диски, собирали антикварную мебель и старинные предметы быта, а у фарцовщиков покупали модную одежду. Любимые человеком вещи со временем покидают его: теряются, приходят в негодность. Вещи продают, меняют или обновляют, поэтому вместе с вещами уходит часть жизни. Любимые вещи остаются в памяти и таким образом маркируют этапы формирования личности и истории общества.

Феномен лишних, кажущихся ненужными, вещей связан с отношением к вещи как символу, функционирующему в сфере стиля, вкуса, моды и коммерческой рекламы. Отчасти по этой причине с материальными, вещными интересами связывают жадность и корысть. Действительно, любовь к вещи часто отвлекает от любви к человеку. Традиционными носителями идеологии вещизма в массовом сознании являются фигуры мещанина и обывателя – образы, далекие от добродетели. С подобной эстетикой в истории искусства связаны, к примеру, течение бидермайера в Германии и Австрии 1815–1848 гг. или искусство модерна и ар-деко начала ХХ в. Примечательно, что произведения тех времен оценивают различно в зависимости от актуального контекста.

Между субъектом и объектом, предметом и действительностью, вещью и ее образом всегда остается зона несоответствия формы и содержания, многозначности интерпретаций, внутренней конфликтности, осознания недостижимости идеала или художественной игры. Поэтому отношения человека и вещи в социальном смысле соотносятся с проблемой гражданина и власти, художника и общества, собственника и орудия, раба и господина.

Предмет и вещь в понимании конструктивистов и теоретиков

производственного искусства 1920-х гг.

В 1922 г. в Берлине российские конструктивисты на русском, немецком и французском языках издавали журнал «Вещь» (нем. «Gegenstand»). Инициаторами издания были художник Эль Лисицкий и писатель И.Г. Эренбург. Вышло всего три номера, но их значение было велико. Объявленная цель журнала – способствовать распространению идей «производственного искусства», конструктивистской архитектуры и дизайна, кино, театра, музыки, литературы «во всемирном масштабе», объединить усилия всех, кто «строит вещи: дома, поэмы». «Задача художника не в том, чтобы подновлять уже готовые вещи, – утверждал Лисицкий (доклад 1922 г. в Берлине), – а участвовать в процессе их создания… В новой общественной формации, когда работа перестает быть рабством… когда все работают для всех и работа становится свободной, тогда все, что производится – есть искусство». По утверждению Лисицкого, К.С. Малевич полагал, что творчество художника основано на «бесконечной интуиции», которая порождает «все видимое многообразие форм природы и культуры: космос, планеты, жизнь и, наконец, новый мир технических форм и агрегатов». Поэтому беспредметность означает лишь новую предметность, не похожую на мир уже созданных вещей. Нет смысла возрождать старое, необходимо создавать новое. Призывая художников идти из «мастерской на фабрики и в избы», Лисицкий утверждал, что «в этом смысле привычное деление искусства на чистое и прикладное сразу отпало» [20, с. 107, 122].

В декларациях конструктивистов предмет искусства отождествлялся не с изображением какого-либо объекта и даже не с его эстетическим или художественным преображением, а с «реальным деланием вещей». В идеологии конструктивизма вещь противопоставляли человеку. Эль Лисицкий утверждал, что вещи, в отличие от изображений, «честны, они представляют самих себя, а не изображают что-то совсем другое» [21, с. 159]. Он даже иронизировал: «Наши прабабушки верили, что человек мера всех вещей» [22]. Теперь человек – только «сумма биологических и технологических требований» [23]. Сравним со знаменитыми высказываниями Ле Корбюзье: «дом – машина для жилья, а стул – аппарат для сидения». Культуру искусства сменяла культура машины. Однако сам Ле Корбюзье добавлял «Архитектура начинается там, где кончается машина» [24].

Движение конструктивизма зародилось в 1920 г. в Москве, во ВХУТЕМАСе. В начале 1921 г. была образована «Рабочая группа конструктивистов», объявивших о «конце станкового искусства». В группу входили А.М. Ган, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, В.А. и Г.А. Стенберги, К.К. Медунецкий и К.В. Иогансен. Второй этап формирования концепции конструктивизма охватывает 1922–1924 гг. В это время складывалась теоретическая концепция «производственного искусства», сформулированная в статьях О.М. Брика, Б.А. Кушнера, Н.М. Тарабукина. Правда, Н.И. Харджиев утверждал, что все основные течения авангардного искусства: футуризм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм и даже конструктивизм были созданы еще до революции, в «боевое десятилетие» (1907–1917), хотя русская революция, безусловно, придала им новый идеологический смысл [25].

В объединении конструктивистов состояли поэты, критики и теоретики нового искусства: Б.И. Арватов, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, В.В. Каменский, А.Е. Кручёных, В.В. Маяковский. К движению присоединились архитекторы: А.А. Веснин, Г.Г. Клуцис, А.М. Лавинский, а также художники Л.С. Попова, В.Е. Татлин и другие. В 1923 г. в Москве был основан журнал «ЛЕФ» (Левый фронт искусства). В.В. Маяковский с гордостью писал в журнале «ЛЕФ»: «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства – конструктивизм… Конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерию, нужную для оформления всей нашей практической жизни. Здесь художникам-французам приходится учиться у нас. Здесь не возьмешь головной выдумкой. Для стройки новой культуры необходимо чистое место. Нужна октябрьская метла» [26].

Деятели ЛЕФа подчеркивали свое родство с кубофутуризмом как «подлинно пролетарским искусством» и противопоставляли себя «отмирающему буржуазно-дворянскому наследию». Лефовцы выдвинули идею искусства как «жизнестроения» с целью «пропаганды завоеваний Октябрьской революции» и создания «нового человека». Теория производственного искусства во многом совпадает с идеями конструктивистов и лефовцев. Но есть и различия. Первый этап создания этой теории связан с концепцией «вещизма». Идти на производство, чтобы создавать вещи, призывали художников Б. И. Арватов, О.М. Брик, А.М. Ган, А.М. Родченко, Л.М. Лисицкий, С.М. Третьяков, Н.Ф. Чужак. Причем вначале к вещам относили и «полезные» картины. Однако достаточно быстро (1918–1921) «вещистская» концепция сменилась «трудовой».

На этот раз художников призывали изменить сам характер деятельности. Второй этап формирования концепции производственного искусства отражает призыв «переконструировать» весь уклад жизни человека. Термин «творить» заменили словом «производить», понятие искусства отождествили с трудом вообще [27, кн.1, гл. 6, с. 336]. Искусство должно было не только преобразить быт, но и сам труд, превратиться в «инжиниринг бытовых и технических пространств». Н.М. Тарабукин в брошюре «От мольберта к машине» (1922), дабы избежать обвинений в консерватизме, даже попытался заменить термин «производственное искусство» словосочетанием «производственное мастерство». В подобных подходах таилась опасность отчуждения искусства от техники и техники от человека. Для сравнения вспомним идеалистический девиз В. Гропиуса, основателя германского Баухауса: «Искусство и техника — новое единство». Позднее, в речи И.В. Сталина в Кремле в 1935 г. прозвучит иное: «Старый лозунг “техника решает все”… должен быть заменен новым: “кадры решают все”».

Третью стадию развития авангарда именуют академической, или научно-художественной. Она характерна созданием институтов и обращением конструктивистов к исследовательской и преподавательской деятельности. Кроме ВХУТЕМАСа в Москве (с 1920 г.) и ВХУТЕИНА (в Петрограде с 1922 г. и в Москве с 1926 г.) с 1921 г. в Москве действовала РАХН (Российская академия художественных наук, с 1925 г. ГАХН – Государственная академия художественных наук). РАХН была создана по инициативе В.В. Кандинского и А.Г. Габричевского. В Академии действовали три отделения: физико-психологическое, социологическое и философское. В 1926 г. при Академии была зарегистрирована творческая организация архитекторов-конструктивистов – Объединение современных архитекторов (ОСА).

В 1920–1924 гг. в Москве организовали ИНХУК (Институт художественной культуры), а в 1923–1926 гг. в Петрограде-Ленинграде ГИНХУК (Государственный Институт художественной культуры). Руководителем московского института был В. В. Кандинский. Основную цель он сформулировал следующим образом: «Создание науки, исследующей аналитически и синтетически основные элементы как отдельных искусств, так и искусства в целом». В Ленинградском ГИНХУКе под руководством К.С. Малевича, В.Е. Татлина, М.В. Матюшина студенты исследовали «основы художественной формы».

Почти сразу же в московском ИНХУКе возобладали прагматические идеи производственного искусства. В 1921 г. А.М. Родченко создал композицию из трех квадратов – ровно закрашенных маслом холстов: «Красный. Желтый. Синий». Это и вдохновило Н.М. Тарабукина на доклад «Последняя картина написана». Между председателем ИНХУКа Кандинским и другими участниками во главе с Родченко возник конфликт. «Субъективная программа» Кандинского была отвергнута и в 1921 г. Кандинский уехал в Германию. С 1922 г. работал в Баухаусе, где смог осуществить свои идеи по «лабораторному исследованию первичных элементов художественной формы». В Россию более не возвращался.

Для теории авангардного искусства и конструктивизма, по cправедливому мнению С.О. Хан-Магомедова, характерна квазинаучность. Она проявилась в наивности и путаности текстов В.В. Кандинского и К.С. Малевича, псевдонаучных экспериментах Н.А. Ладовского и М.В. Матюшина [28]. Поэтому закономерно, что к концу 1920-х – началу 1930-х гг. ведущая роль в создании теории и методики преподавания искусства во ВХУТЕМАСе–ВХУТЕИНе перешла к группе В.А. Фаворского, П.Я. Павлинова, членов объединения «Маковец» и «Четыре искусства»: К.Н. Истомина, Н.М. Чернышёва, В.Ф. Франкетти, которые не порывали с классической традицией. Но соперничество «станковистов» и «производственников», правых и левых, «староваторов» и «новаторов», «субъективистов» и «объективистов» сотрясало все учебные заведения того времени.

В 1928–1932 гг. в Москве действовало Всероссийское объединение работников новых видов художественного труда «Октябрь». Согласно уставу, принятому в 1929 г., «Октябрь» объединил «передовых художников, производственников в области архитектуры, индустриальных искусств, кинематографии, фотографии, живописи, графики и скульптуры, способных подчинить свою творческую деятельность конкретным потребностям пролетариата в области идеологической пропаганды, производства и оформления коллективного быта с целью поднятия культурно-идеологического уровня трудящихся». Основная цель: «Содействие развитию классовых пролетарских течений в области пространственных искусств». При этом декларировалось «увеличение удельного веса в жизни индустриальных искусств, дающих при коллективном производстве и потреблении длительно воздействующий эффект» [29]. В группу входили архитекторы, кинорежиссеры, фотографы, журналисты, критики А.А. Веснин, В.А. Веснин, А.М. Ган, М.Я. Гинзбург, А.А. Дейнека, Б.В. Игнатович, Г.Г. Клуцис, Б.П. Кудояров, Е.М. Лангман, И.Л. Маца, Д. Моор (Д.С. Орлов), П.И. Новицкий, А.М. Родченко, С.Б. Телингатер, С.М. Эйзенштейн и другие.

Теоретики и практики производственного искусства объединения «Октябрь», авторы газеты «Искусство коммуны» (1918–1919), журнала «Новый ЛЕФ» (1927–1928), пытались совместить эстетические идеи с проектами всесторонней революционизации российского общества. «Это искусство перехода от болезненного и неизбежно ущербного саботажа реальности в предшествующие авангарду эпохи к утопии прямого жизнестроения как производства одновременно полезных и прекрасных вещей, а также свободных общественных отношений, не отмеченных печатью насилия» [30].

Производственное искусство обычно интерпретируют как продолжение политики большевиков, но с особой целью: не создание отдельного искусства для пролетариев, что декларировали, каждый по-своему, К.С. Малевич, П.Н. Филонов, или эстетического воспитания пролетария, а формирование нового типа пролетария-художника. Это означало передачу творческого процесса некоей коллективной коммуне-машине, в работе которой отдельный автор выполнял только функцию подсобного рабочего, переход искусства полностью в сферу общественного производства. Для этого надо было создавать вещи, освобожденные от эстетства и устаревших художественных форм. Вот когда впервые возникла идея «смерти автора»!

Понятия конструкции и композиции в теории «производственников»

Летом 1920 г. члены ИНХУКа создали Группу объективного анализа и провели дискуссию на тему «Анализ понятий конструкции и композиции и момент их разграничения». Целью дискуссии было «установить объективные критерии оценки художественных произведений с точки зрения законов их организации». За основу приняли определение конструкции в инженерных сооружениях, сформулированное архитектором Н. А. Ладовским: «техническая конструкция – соединение оформленных материальных элементов по определенному плану-схеме для достижения силового эффекта» [21, с. 134]. В.В. Маяковский определял конструктивизм как «целесообразность и экономию в искусстве» (статья «Читатель», 1927). В выводах работы Группы объективного анализа содержались прежние призывы к «созданию реальных вещей» вместо их изображений. В сущности, возрождалась платоновская эстетика: «Человек, который стоит перед мольбертом, – говорил Лисицкий в 1922 г., – и точно так же, как столяр делает стол, слесарь замок, ткач ковер, каменщик дом… создает нечто, никогда до сих пор не существовавшее. То, что не растет на деревьях, не цветет в поле и не находится в земле» [20, с.111]. Члены группы утверждали, что «настоящая конструкция появляется только в реальных вещах, оперирующих реальным пространством».

Эль Лисицкий после возвращения в Россию в 1925 г. из Швейцарии и Германии, где он пропагандировал искусство К.С. Малевича, занялся архитектурным проектированием. До этого Лисицкий создавал абстрактные Проуны (Проекты утверждения нового). Это были плоскостные или аксонометрические композиции из геометрических фигур, то «покоящихся на твердом основании, то как бы парящих в космическом пространстве». Первый Проун Лисицкий нарисовал в конце 1919 г. На позднем этапе его проекты обрели конкретность и функциональность. Проуны Лисицкого стали своеобразными моделями новой архитектуры, архитектоническими экспериментами в области формообразования, «композиционными заготовками будущих объемно-пространственных построений» (рис. 1). Сам автор рассматривал Проуны в качестве «пересадочных станций по пути сооружения новой формы… из живописи в архитектуру» [27, с. 40].

Рис.1. Эль Лисицкий. Проун 19D. 1921.

Источник: http://artpoisk.info/artist/lisickiy_lazar__markovich_1890/proun_19d/

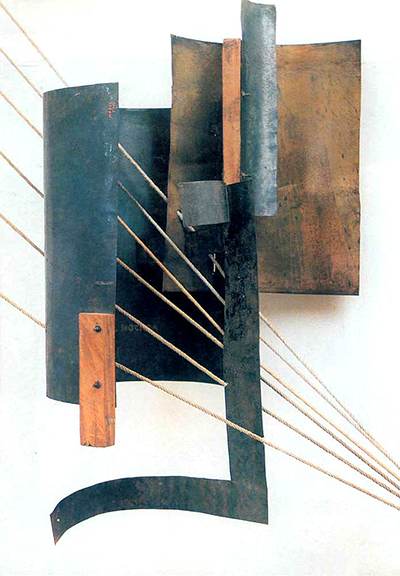

Однако большей частью конструктивисты 1920-х гг. создавали умозрительно-отвлеченные конструкции, занимаясь «строительством в пространстве» вне определенной утилитарной функции и условий производства вещей или технических сооружений. Поэтому архитекторы-практики, члены объединения АСНОВА (Ассоциация новых архитекторов, 1923 1932), среди которых были Ладовский, Кринский и Лисицкий, пытались противопоставить свое творчество отвлеченным теориям. Тем не менее в эти годы доминировал «конструктивизм наизнанку»: вместо создания подлинно конструктивной архитектуры найденные в технике приемы российские авангардисты переносили в графику, скульптуру, коллаж. Характерные примеры: контррельефы В.Е. Татлина, фотомонтажи А.М. Родченко, «скульптуро-живопись» А.П. Архипенко, «живописная скульптура» И.В. Клюна, «материальные наборы» И.А. Пуни. В подобных «конструкциях» отсутствует целесообразная логика, функциональность, технологичность – все то, что так привлекало конструктивистов в мире новой техники и декларировалось ими в архитектурных манифестах (рис. 2).

Рис. 2. В. Е. Татлин. Угловой контррельеф. 1915.

Железо, медь, дерево. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

Источник: http://www.avangardism.ru/kontrrelief.html

Основной парадокс авангардного и производственного искусства состоял в следующем. С одной стороны – тенденция к элитарности и новациям художественного языка, с другой — идея жизнестроения, полного растворения искусства в жизни и классовых интересах пролетариата, которому такое искусство, следует это признать, было непонятно и чуждо. Ясно, что и то, и другое имело символический, декларативный смысл и трактовалось в условиях отсталости техники и организации производства исключительно мифологично. Еще один парадокс: идеи конструктивизма лучше других смогли реализовать академические архитекторы-неоклассицисты: И.В. Жолтовский, И.А. Фомин, В.А. Щуко. Неоклассицисты знали инженерное дело, технику строительства и были хорошо знакомы с передовым европейским опытом.

Изображение функциональности в беспредметных живописно-графических композициях имеет мало общего с настоящим конструктивизмом. Про абстрактную живопись В.В. Кандинского Эль Лисицкий говорил: «Нет целостности, нет ясности, нет вещи» [20, с. 138]. В то же время немногие осуществленные конструктивистские сооружения или бытовые предметы, например супрематическая посуда, одежда и ткани, оказались надуманными и непрактичными.

В книге А. М. Гана «Конструктивизм» (Тверь, 1922) оговаривалось, что конструктивизм «является итогом художественных поисков 1910 1920-х гг., включая и беспредметное абстрактно-геометрическое творчество» [21, с. 135]. Однако создатели конструктивизма стремились к практической деятельности: архитектуре и дизайну. Но в стране с отсталой техникой и промышленностью конструктивизм и производственное искусство были обречены на идеализм. Еще в 1921 г. Б.И. Арватов писал: «Современный художник-конструктивист, не имеющий никаких специальных технических знаний, стоит на распутье… Художник не может быть инженером… Поэтому я бы сказал, что ситуация в нашем обществе трагична» [31]. Многие ощущали растерянность от невыполненных обязательств и программных заявлений. Смертельный выстрел Маяковского 14 апреля 1930 г. стал одним из символов крушения надежд футуристически-конструктивистского движения.

Оригинал, копия, реплика и техническая репродукция. Ошибки Вальтера Беньямина

В 1936 г. немецкий теоретик культуры, социолог и эссеист Вальтер Беньямин написал небольшой трактат «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» («Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit»). В. Беньямин вместе с Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фроммом, М. Хоркхаймером считается представителем франкфуртской философско-социологической школы. Как и другие представители этой школы, он испытал влияние марксизма, который своеобразно соединил с еврейским мистицизмом и австрийско-немецким психоанализом. Беньямин утверждал, что при тиражировании произведение искусства теряет духовную ауру и превращается в предмет массового потребления. Даже в самой совершенной репродукции отсутствует ощущение «здесь и сейчас», свойственное оригиналу художественного произведения.

По мнению В. Беньямина, в произведениях искусства ХХ в. вместо эстетической и художественной доминируют политическая, прагматическая и экспозиционная функции. Современное искусство развлекает, в то время как классическое требует от зрителя интеллектуальной работы и эмоционального участия. Для примера Беньямин сравнивал театральное и киноискусство. Для того чтобы увидеть представление, зрителю надо идти в театр и погружаться в его атмосферу. Но тот же спектакль теперь доступен на кино- и телеэкране. Беньямин писал: «Художественное мастерство сценического актерa доносит до публики актер собственной персоной; художественное мастерство киноактера доносит до публики соответствующая аппаратура». В кинематографе действия актера проходят через ряд «фильтров». Сначала это кинокамера, которая позволяет запечатлевать лишь удачные дубли, предоставляет возможность выбирать наиболее выразительные ракурсы и выставляет артиста в выгодном свете. Далее отснятый материал, который режиссер посчитает удачным, монтируют в фильм, что позволяет создать «идеальное произведение». Но при этом киноактер лишен непосредственного контакта с публикой и не имеет возможности скорректировать свою игру в зависимости от ее реакции. Беньямин назвал искусство кино «копией без оригинала». Искусство становится не подлинным, а симулированным.

В. Беньямин утверждал, что чем сильнее утрата истинной ценности какого-либо произведения искусства, тем менее оно обсуждается зрителями и критиками. И наоборот, новаторское искусство всегда подвергается критике. Беньямин считал, что фашизм в Германии пытался организовать народные массы, не затрагивая имущественные отношения, и это привело к «эстетизации политической жизни». Апогей социальной эстетизации, по его мнению, достигается войной. Именно война дает возможность направлять к единой цели массовые движения и мобилизовать ресурсы общества при сохранении имущественных отношений. Коммунизм, в концепции Беньямина, политизирует искусство, отвечая на фашистскую эстетизацию. И это является трагедией ХХ в. Благодаря войне в эпоху постмодерна человек ощущает себя историческим существом, но не путем приобщения к вечным духовным ценностям, а созерцанием руин и обломков классической эпохи.

Произведение Беньямина вызвало шквал критики со всех сторон. Левые критиковали автора за консерватизм, правые – за революционность. Идеалисты – за материализм, материалисты – за идеализм. Коммунисты критиковали Беньямина за апологию фашизма (несмотря на то, что он был евреем, антифашистом и в сентябре 1940 г. покончил собой из-за неудавшегося побега из оккупированной нацистами Франции). Произведение Беньямина прочно вошло в историографию культуры ХХ в., но своей «популярностью эссе обязано в основном ошибкам и путанице, представленным в нем, – а также самодовольному тону, с которым в этом тексте обличалась модерность» [32].

Главная ошибка Беньямина заключается в том, что, отождествив духовную ауру оригинального художественного произведения с фетишем, он вынужден был отрицать и ценность художественной репликации произведения в отличие от его технической репродукции, обозначив оба явления «десакрализацией искусства». Кроме того, повторение вообще не является «слабой подделкой оригинала», поскольку не обязательно механистично, оно может быть творческим и во многих случаях имеет самостоятельную ценность. Техническая репродукция также представляет собой искусство, только другого рода, оно становится отдельным увлечением художников, реставраторов, фотографов, полиграфистов.

Любое произведение искусства имеет иконографический источник, конкретный прототип и даже классический образец [33]. Оно является частью развивающейся традиции и в этом смысле не вполне самостоятельно, а преемственно и производно. Например, даже самые знаменитые древнегреческие статуи сохранились за небольшим исключением в позднейших повторениях, созданных мастерами римской и неоаттической школ. Это не копии, а именно реплики, восходящие к конкретным оригиналам, различающиеся в деталях, сделанные к тому же в ином материале (мрамор вместо бронзы). Они не всегда высокого качества, но мы никогда не сможем узнать, насколько они соответствуют своим прототипам, известным лишь по приблизительным литературным описаниям. Однако главное заключается в том, что их качество отражает не столько утраченный прототип, сколько эстетику изменившегося времени, новую эпоху классического римского искусства. Шедевры живописи, в частности самые знаменитые картины Тициана, Рубенса, Веласкеса, существуют во многих вариантах: авторских повторениях или репликах, созданных учениками с намеренными различиями в деталях (ради сохранения оригинальной ценности либо по условиям заказа). Леонардо да Винчи, Рафаэль и, в особенности, Рембрандт и Рубенс, не справляясь с обилием заказов, писали картины с помощью учеников. Мастерскую Рубенса в Антверпене называли «фабрикой по производству картин». Спрашивается: сколько в том или ином шедевре создано самим мастером? Картины П. Брейгеля Старшего, стяжавшие заметный успех, повторяли во многих экземплярах его сыновья. Даже подготовительные рисунки известных мастеров переводили в гравюры. В эпоху «до технической репродукции» такие повторения выполняли важнейшие функции – репрезентативную и коммуникативно-просветительскую. Повторения знаменитых картин в гравюрах представляют собой не репродукции, а произведения самостоятельного жанра изобразительного искусства. Еще важнее то, что художественное качество отдельных произведений менее значимо в сравнении с тем, как искусство в целом воплощает связь времен и античную идею прекрасного, повлиявшую на дальнейшую судьбу европейской культуры. А.А. Блок в знаменитой речи на похоронах М.А. Врубеля 3 апреля 1910 г. говорил: «Нам художникам…всего важнее лишь факт, что творческая энергия была затрачена, молния сверкнула, гений родился… Дороже то, что Венера найдена в мраморе, нежели то, что существует ее статуя» [34].

Статуи и картины реставрируют, реконструируют, перемещают и делают копии, не заботясь о сохранении ауры. Но все они, безусловно, такой аурой обладают. Восприятие произведений меняется в веках в зависимости от исторического контекста, нашего знания, развития визуальной культуры и многих субъективных факторов. Со временем повторения приобретают значение оригиналов, которые, в свою очередь, рождают повторения, репликации, подражания, стилизации и вариации. Так какие же из них имеют ценность оригинала, а какие являются повторениями?

В архитектуре здания храмов всегда воспроизводят символические прототипы и легендарные архетипические прообразы, например храм Соломона или Ротонда Анастасис в Иерусалиме. Такие воспроизведения носят символический и мнемонический характер, они не подобны своим прототипам, повторяются лишь черты, имеющие символический смысл: ротондальный план, количество колонн, купол. Специфическая изобразительность архитектуры состоит именно в том, что одна постройка тем или иным образом воспроизводит другую. В этом заключается особая, мнемоническая иконография архитектуры. Термин «иконография архитектуры» именно в этом значении ввел в 1942 г. Р. Краутхаймер.

Интерес зрителя к искусству, как правило, не связан с проблемой подлинника. Даже напротив, чаще всего именно копия или репродукция привлекают внимание и характеризуют подлинник, а не наоборот. Критикуя Беньямина, Б. Латур и А. Энньон, убедительно сформулировали главное: «Идея аутентичности по сути является побочным продуктом многолетнего процесса воспроизведения – с использованием всех уже изобретенных технических средств» [32]. Беньямин утверждал, что техническое воспроизведение заменило собой истинное искусство. Однако вспомним исконное значение слова ars – «техника», оно созвучно «постоянной одержимости художников мастерством и техническими новшествами» и точнее отражает смысл искусства, нежели изобретенная Беньямином оппозиция «искусства» и «технического воспроизведения» [35].

В искусстве гравюры каждый оттиск тиража, а не печатная форма, созданная руками художника, является оригиналом, более того, последовательность состояний печатной формы делает ряд оттисков непохожими друг на друга, поэтому все они уникальны и имеют равную ценность. Художник ставит свою подпись и порядковые номера именно на оттисках. Историческое значение и актуальность искусства печатной книги заключается именно в тиражировании. Первых фотографов интересовали технические возможности оптики и печати более, чем соответствие натуре. Но затем благодаря изысканной технике фотография обрела особенное художественное качество (рис. 3). По Хайдеггеру, фотография – это «техника припасения мира», соединяющая «идентичность и инаковость». «В сознании XIX столетия, – уточняла Е. Ю. Андреева, – непримиримые в модернистской эстетике оригинальность (идентичность) и тиражность не исключали друг друга, но мыслились взаимодополняющими возможностями существования и представления. Копии оценивались не как факты девальвации авторского оригинала, но как визуально-информационные модели-двойники подлинников» [36].

Рис. 3. Й. Судек. Росток белой розы. 1954. Фотография.

Источник: http://www.takefoto.ru/articles/fotografyi/758_fotograf_yozef_sudek_Josef_Sudek

Более того, в статье самого Беньямина «Краткая история фотографии» (1931) утверждается, что в фотоотпечатке «остается еще кое-что помимо того, что могло бы исчерпываться искусством фотографа. … Фотографии не только сообщают нечто о своем первообразе, но и являются знаками его материального существования и даже соприсутствия. Их содержанием оказывается противостояние времени как забвению». Фотография концентрирует время, по выражению Р. Барта, «подвергает его аресту» и создает парадоксальное переживание момента, «соединяющего фрагменты бытия предмета тогда и теперь», осуществляя «неслыханное смешение реальности и истины: все это действительно было, но существует на фотоснимке здесь и сейчас». Фотография как бы «зависает между объектом и субъектом» [37]. В современном видео-арте каждая электронная копия идентична оригиналу и всем прочим копиям. Происходит радикальная замена: место, ранее занимаемое объектом (съемки, изображения), замещает электронная, или компьютерная, сеть (англ. Computer Network).

В фоторепродукциях картин и фресок мы можем найти такие детали, которые невозможно разглядеть в натуре, например в росписи потолка с большого расстояния и при слабом освещении. Осмотр множества картин в музее или архитектурных памятников на улицах шумного города часто сопряжен с физической усталостью, отсутствием этой самой ауры, неподходящим освещением, дурным настроением, плохой погодой. … Даже небольшие черно-белые репродукции красочных картин имеют свое преимущество. Не передавая всего богатства оригинала, они яснее выявляют конструктивные особенности композиции – то, что при эмоциональном контакте с произведением в большом размере увидеть сложно. В наше время совершенствование техники фотосъемки и новые компьютерные технологии предоставляют невиданные ранее возможности погружения в атмосферу памятника, не говоря уже о мультимедийных презентациях дополненной реальности и интерактивных технологиях музейных экспозиций. Их применение вызывает споры, но новые возможности очевидны. Рассматривание архитектурных обмеров, чертежей или изображений памятника, например, в гравюрах Дж. Б. Пиранези, доставляет истинное наслаждение знатоку и создает ни с чем несравнимое ощущение присутствия. В традиционных художественных ремеслах и декоративно-прикладном искусстве каждая вещь заключает в себе возможность повторения, воспроизводства и даже тиражирования. Повторяемость и техническое тиражирование для продажи не является недостатком, а, напротив, составляет одну из главных особенностей этих видов искусства. С аналогичных позиций можно также рассматривать феномены серийности, апроприации, концепции тождества и тождественности арт-объектов в авангардном и постмодернистском искусстве. Правда, подобный подход не снимает, а лишь обостряет проблему подлинного и мнимого художественного качества.

В музыкальном, театральном, ораторском искусстве различают сочинение и исполнение. Однако хорошо известно, что исполнитель, например пианист или дирижер оркестра, часто является не только интерпретатором произведения, но и соавтором композитора. Вспомним великого А. Тосканини. Его интерпретации в счастливо сохранившихся записях у многих и в наши дни вызывают неприятие именно по причине творческого подхода к партитуре композитора. Существенны различия живого исполнения в концерте и авторская работа в студии звукозаписи. Монтаж, наложение, «врезки» переводят творчество исполнителя в новое измерение. Исполнение музыки можно сравнить с искусством литературного перевода, который являет собой особую ценность. В хорошем переводе появляются качества, свойственные языковой культуре страны переводчика и отсутствующие в оригинале. Перевод – не копия, а интерпретация. Можно сказать, используя современную терминологию, что искусство интерпретатора представляет собой дополненную художественную реальность.

Следует сделать вывод, что повторения: копии, реплики и реконструкции входят в одну «систему целого и множеств». В лингвистике подобную ситуацию, когда исследуемый объект находится как бы внутри самого себя, называют рекурсией. В теории семиозиса Ч. С. Пирса подразумевается, что каждый знак интерпретируется через другие знаки, и этому нет конца. В нашем случае каждая вещь рассказывает о других подобных вещах, которые порождают последующие вещи и их значения, и так до бесконечности. Но при этом, по словам Е.Е. Бразговской, «следует помнить, что в большей степени мы владеем “формами”, “именами”, которые и остаются с нами, тогда как целостное пространство их значений принадлежит бесконечности Языка и Культуры» [38].

References

1. Bystrova, T.Yu. (2001) Thing. Form. Style. Introduction to philosophy of design. Yekaterinburg, Ural University publishing, pp. 46. (in Russian)

2. Fliyer, A. Ya. (2017) Interpretation of the meaning of history: event as a cultural artifact. Knowledge, Understanding, Ability, No. 4, pp. 96-107. (in Russian)

3. Baudrillard, J. C. (2003) For a critique of the political economy of the sign. Moscow: Biblion-Russkaya book, pp. 190. (in Russian)

4. De Duv, T. (2014) In the name of art. To an archeology of the modernity. Moscow: Higher School of Economics. (in Russian)

5. Diogenes Laërtius. (1979) On life, doctrines and dicta of famous philosophers. Moscow: Thought, pp. 375. (in Russian)

6. Portnov, A. N. (2010) Inner form in G. Shpet's texts. Current problems of modern cognitive science: Proceedings of international conference (October 15-16, 2009), Ivanovo, pp. 10. (in Russian)

7. Shpet, G.G. (1914) Phenomenon and meaning. Moscow: Hermes, p. 101. (in Russian)

8. Mukarzhovsky, Ya. (1996) Structural poetics. Moscow: Iskusstvo. (in Russian)

9. Heidegger, M. (1986) The Age of the World Picture. In: New Technocratic Wave in the West. Moscow: Progress, pp. 112-113. (in Russian)

10. Heidegger, M. (1993) Time and Being: Articles and talks. Moscow: Republic, 1993. pp. 130. (in Russian)

11. Heidegger, M. (1993) The Question Concerning Technology. In: Heidegger, M. Time and Being: Articles and talks. Moscow: Republic, pp. 221. (in Russian)

12. Gabrichevsky, A. G. (2002) Theory and philosophy of art. In: Morphology of Art. Moscow: Agraffe, pp. 201. (in Russian)

13. Bachlelard, G. (2004) Selected Works: Poetics of Space. Moscow: ROSSPEN, pp. 153-162. (in Russian)

14. Epstein, M.N. (1985) Realogy - the Science of Things. Decorative Art of the USSR, No. 6, pp. 21-22. (in Russian)

15. Tulchinsky, G.L., Epstein, M.N. (eds.) (2003) Projective philosophical dictionary: new terms and concepts. SPb.: Aleteya, pp. 346. (in Russian)

16. van de Welde, H. (1965) Animation of Material as a Principle of Beauty. Decorative Art of the USSR, No.2, pp. 34-37. (in Russian)

17. Kenkō, Yo. (1988) Essays in Idleness. In: Classical Japanese Prose of the 11-14th Centuries. Moscow: Khud. Literatura, pp. 352. (in Russian)

18. Averintsev, S.S. (1973) Gold in the system of symbols of the early Byzantine culture. In: Byzantium, Southern Slavs and Ancient Russia. Western Europe: Art and Culture. Moscow: Nauka, pp. 44. (in Russian)

19. Florensky, P.A. (1977) Cult Philosophy. In: Theological Works. Collection 17. Moscow: Publishing House of the Moscow Patriarchy, pp. 105-110. (in Russian)

20. El Lissitsky. 1890-1941. For an exhibition in the halls of the State Tretyakov Gallery. Moscow: GTG, 1991. (in Russian)

21. Lavrentyev, A.N. (2007) History of Design. Moscow: Gardarika. (in Russian)

22. Paperny, V.Z. (1996) Culture Two. Moscow: New Literary Review, pp. 160. (in Russian)

23. Ginzburg, M.Ya. (1927) Goal-setting attitude in modern architecture. In: Modern architecture. Moscow: State Publishing House, No. 1, pp. 18. (in Russian)

24. Soviet Architecture. Moscow: State Scientific and Technical Publishing House, 1931, No. 3, pp. 13. (in Russian)

25. Sarabyanov, D. V. (2000) On the restriction of the concept of 'avant-garde'. In: Poetry and Painting: Collection of works memory of N.I. Khardzhiyev. Moscow: Languages of the Russian Culture, pp. 90. (in Russian)

26. Mayakovsky, V. V. (1957) A seven-day review of French painting (1923). In: Mayakovsky V. V. Complete works in 13 vol. Academy of Sciences of the USSR Publishing House. A.M. Gorky Institute of World Literature . Moscow: Khud. Literaturf, 1955-1961. Vol. 4,1957, pp. 238. (in Russian)

27. Khan-Magomedov, S.O. (2001) Architecture of the Soviet Avant-Garde: In 2 books. Moscow: Stroyizdat. (in Russian)

28. Khan-Magomedov, S.O. (1978) Kandinsky on perception and impact of means of artistic expressiveness (From the archives of the Section of Monumental Art of INHUK). In: Problems of figurative thinking and design. Moscow: VNIITE Transactions. Series: Industrial Art, No. 17, pp. 81. (in Russian)

29. Severyukhin, D.Ya., Leykind, O.L. (1992) The Golden Age of Art Associations in Russia and the USSR (1820-1932). Reference book. Saint-Petersburg: Chernyshev's Publishing House, pp. 224. (in Russian)

30. Chubarov, I. M. (2014) Collective Sensuality: Theories and Practices of the Left Avant-Garde. Moscow: HSE Publishing, pp. 17. (in Russian)

31. Gassner, H. (1993) The Constructivists. Modernism on the Way to Modernization. The Great Utopia. The Russian and Soviet Avant-Garde of 1915-1932. Exhibition catalogue. Moscow: Galart; Bern: Bentelli, pp. 125. (in Russian)

32. Latour, B., Hennion, A. (2013) How to Make Mistakes on So Many Things at Once - and Become Famous for It [Online]. Gefter. Available at: http://gefter.ru/archive/10660 (in Russian)

33. Vlasov, V.G. (2017) Reminiscence as mnemonics of architecture [Online]. Architecton: Proceedings of Higher Education, No. 59. Available at: http://archvuz.ru/en/2017_3/1 (in Russian)

34. Blok, A. A. (1962) In Memory of Vrubel. In: Block, A.A. Collected Workds in 8 vol. Vol. 5. M.-L.: State Publishing House of Fiction Literature, pp. 422. (in Russian)

35. Moulin, R. (1978) La genèse de la rareté artistique. Ethnologie française, No. 8 (2-3). Mars-sept. 1978, p. 241-258.

36. Andreyeva, E.Yu. (2011) All and Nothing: symbolical figures in the art of the second half of the 20th century. SPb: Ivan Limbakh's Publishing House, pp. 221. (in Russian)

37. Benjamin, W. (1996) A short history of photography. In: Benjamin, W. Selected Essays. Moscow: Medium, pp. 70-71. (in Russian)

38. Brazgovskaya, E.E. (2011) The magic of the sphere: a conceptual metaphor in Umberto Eco's "The Name of the Rose". Philologist, No. 15. Available at: http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_15_297 . (in Russian)

Citation link

Vlasov V.G. OBJECT, ARTICLE, THING: THE SIMULACRA OF REPRESENTATIONAL CREATIVITY AND NON-REPRESENTATIONAL ART. A STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN NOTIONS. Part I: Original and Replica [Online] //Architecton: Proceedings of Higher Education. – 2019. – №3(67). – URL: http://archvuz.ru/en/2019_3/18

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная