Architecton: Proceedings of Higher Education №3 (51) September, 2015

History of architecture

Sabrekova Olga A.

PhD student, Department of Industrial and Civil Construction.

Research supervisor: Associate Professor N.N. Dmitriyeva, PhD. (Architecture).

M.Kalashnikov State Technical University,

Russia, Izhevsk, e-mail: o.sabrekova@mail.ru

REGIONAL FEATURES IN THE ARCHITECTURE OF THE CITY OF IZHEVSK IN THE SECOND HALF OF THE 19th - EARLY 20th CENTURY

УДК: 72.03

Шифр научной специальности: 85.113(2)

Abstract

Keywords: architectural spatial development, architecture of Izhevsk, architectural styles, building development typology

Введение

Вторая половина XIX – начало XX века – время значительных перемен в российской истории, связанных с развитием капиталистических отношений и активизацией городской жизни. Новые задачи и требования, в том числе предъявляемые архитектуре, стали противоречить взглядам общества и системе архитектурно-художественных приемов, выработанных классицизмом. Как отмечает Е.И. Кириченко, «обязательность строительства по образцовым проектам была отменена и больше не возобновлялась, как не возобновлялось и проектирование образцовых фасадов. Постановлением 1858 года закончилась целая эпоха в истории Российского государства. Особняки и многоквартирные жилые дома в городах отныне и до революции могли сооружаться по индивидуальным проектам, точнее по проектам, выбор которых зависел всецело от вкусов и желаний домовладельца» [8, с. 151].

Законодательство того времени открывало большую свободу для формирования новых стилевых решений зданий и сооружений. В свою очередь, архитектура классицизма пыталась ответить на этот процесс расширением рамок стиля, сопряжением классического и романтического, вторжением купеческого «городского фольклора» [5, с. 380]. Так в архитектуре 1830–1890-х годов под влиянием идей романтизма и в противовес строгому классицизму сформировалось новое направление – эклектизм. Обращение к архитектурному наследию предыдущих эпох стало важнейшей особенностью нового творческого метода. Разнообразие архитектурных форм эклектики наиболее подходило для ситуации, сложившейся в то время в России.

Первые исследования, посвященные развитию эклектики в архитектуре, были проведены Т.П.Каждан [6], Е.А. Борисовой [3] и Е.И.Кириченко [7, 8]. В этих работах, определены особенности развития эклектики на примере столичных и других крупных городов России, наиболее ярко представляющих зодчество капиталистической эпохи.

Однако на сегодняшний день, когда возникает необходимость полного описания исторической картины русского зодчества капиталистического периода, такое положение оказывается недостаточным, так как архитектура периода эклектики в провинции различается от региона к региону. Более того, в эпоху эклектики как раз провинциальная архитектура является порой более интересной именно в силу своей приверженности к традиционным формам [4]. Таким образом, архитектура периода второй половины XIX – начала XX века способствует формированию индивидуального архитектурного облика регионов, что, несомненно, определяет ее значимость для понимания культуры России в целом.

Обращение к теме зодчества Ижевска второй половины XIX – начала XX века обусловлено тем, что оно представлено большим количеством разнообразных построек, многие из которых являются уникальными памятниками архитектуры. Здания, построенные в этот период, в основном в стиле эклектика, не только определяют неповторимый облик «старого» Ижевска, но и сохраняют важную роль в градостроительной композиции города. В настоящее время центр города подвергается вытеснению исторической среды новой застройкой, что ведет к утрате своеобразия архитектурного облика. Реконструкция и перспективное развитие исторического центра города Ижевска становится все более актуальной проблемой. При решении задач реконструкции необходимо учитывать исторически сложившиеся планировочные принципы и характер застройки. Все перечисленное подтверждает необходимость исследования архитектуры Ижевска. Вместе с тем определение хронологических рамок и систематизация материала, составляющего архитектурное наследие эпохи капитализма, помогает увидеть влияние местных архитектурных традиций, что является одной из интереснейших и не исследованных сторон архитектуры Ижевска.

Говоря об общих трудах в области архитектуры Ижевска второй половины XIX – начала XX века, следует отметить, прежде всего, исследования Е.Ф.Шумилова, который анализировал отдельные памятники, приводил обзорные характеристики стилевых течений и градостроительных процессов [15]. Значительный интерес представляют работы краеведов и историков, посвященные отдельным вопросам архитектуры – О.В. Севрюкова [12], С.И. Жилина, И.И. Кобзева.

Промышленному строительству предприятий второй половины XIX – начала XX века посвящено исследование Р. М. Лотаревой [9]. Автор рассматривает формирование промышленных предприятий в планировочной структуре городов, типологию, отмечает характерные черты заводских поселений, в том числе поселения при Ижевском оружейном заводе. Гражданская архитектура Ижевска капиталистического периода получила описание в работе В.Е. Звагельской [4]. Талантливому архитектору Вятской губернии И.А. Чарушину, автору уникальных памятников архитектуры рассматриваемого периода, посвящена книга Е.А. Андреевой [2].

Перечисленными трудами исчерпывается число историко-архитектурных исследований, т. е. архитектурно-градостроительное развитие Ижевска второй половина XIX – начала XX века пока не становилось предметом самостоятельного изучения.

Методологической основой исследования являлся принцип историзма, который применялся для изучения возникновения и формирование новых стилевых течений (эклектика, русский стиль, модерн) с учетом их взаимодействия, а также влияние ни них региональных традиций. В работе проведен системный комплексный анализ архитектурно-градостроительного развития Ижевска, включающий: натурное обследование и фотофиксацию сохранившейся исторической застройки; графические зарисовки панорам и силуэта города; сбор и обработку документов, графических и фотоматериалов из фондов архивов и музеев; изучение литературных источников по данной теме; систематизацию научно-исследовательских данных.

Историческая картина градостроительного и архитектурно-пространственного развития Ижевска будет неясной, если не остановиться на обусловивших ее факторах.

В середине XIX века на заводе становятся очевидны первые признаки технико-экономического застоя, связанные с использованием труда крепостных. Реформы Александра II, экономические и технологические преобразования, введение арендно-коммерческого управления и др. изменили все сферы жизнедеятельности города и оказали влияние на архитектурный облик Ижевска [16, с. 7].

Градостроительное развитие

В связи с изменившимися историческими условиями, интенсивным строительством, отсутствием централизованного управления градостроительной деятельностью происходят изменения в планировочной структуре большинства городов, основу которых составляли регулярные планы. Однако в планировке городов в большей или меньшей степени сохраняется принцип регулярности. Как отмечает Е.А.Борисова, характеризуя архитектуру российских городов в то время, изменения происходили лишь «в самом наполнении» городского пространства, в объемно-пространственном решении улиц, площадей и отдельных зданий, вырастающих на регулярной геометрической сетке классических генеральных планов [3, с. 7].

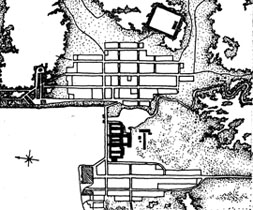

В отличие от «официальных» городов (имевших этот статус), развитие промышленных поселений (именовавшихся заводами) регулировалось генеральными планами, не получившими законодательного утверждения [10, с. 114]. Первый генеральный план Ижевска (1809) разработал штатный заводской архитектор С.Е.Дудин – выпускник Академии художеств, ученик известного русского зодчего А.Д. Захарова (рис. 1а).

|  |

| Рис.1а. Первый генеральный план «Города Ижа» (1809). Арх. С.Е. Дудин [16] | Рис.1б. Дом Коковихиных Источник: http://zuev.gallery.ru/ |

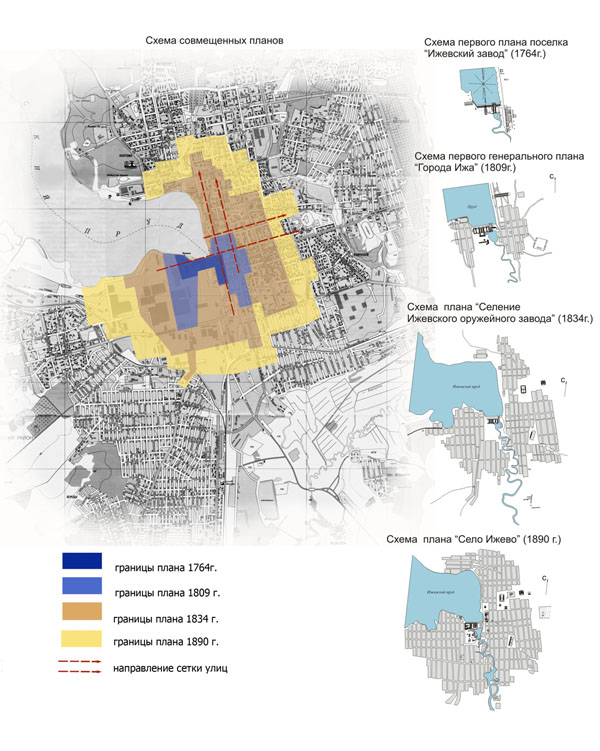

Изучение архивных картографических материалов с последующим наложением планов города разных лет в едином приведенном масштабе позволяет сделать вывод, что развитие планировочной структуры Ижевска до начала XX века продолжалось с сохранением регулярной сетки, намеченной еще С.Е. Дудиным в первом генеральном плане (рис. 2). Регулярно спланированная сеть геометрических кварталов по-прежнему являлась композиционной основой центрального района, оставалась активным фактором дальнейшего развития поселка при заводе. Таким образом, для градостроительного развития Ижевска, находящегося до 1918 года в статусе поселка, не свойственны какие-либо качественные изменения в рассматриваемый период.

Рис. 2. Развитие планировочной структуры Ижевска конца XIX – начала XX века. Графическая схема разработана и выполнена автором

В архитектуре российских городов довольно часто возникали противоречия между классической схемой планировки и совершенно иной по характеру застройкой второй половины XIX века, они неминуемо вели, как отмечает Е.А. Борисова, «к искажению первоначальных градостроительных идей и к той внутренней неорганичности, которая стала столь характерна для капиталистических городов» [3, с. 133]. И наоборот, застройка Ижевска капиталистического периода продолжает сохранять традиционную регулярность.

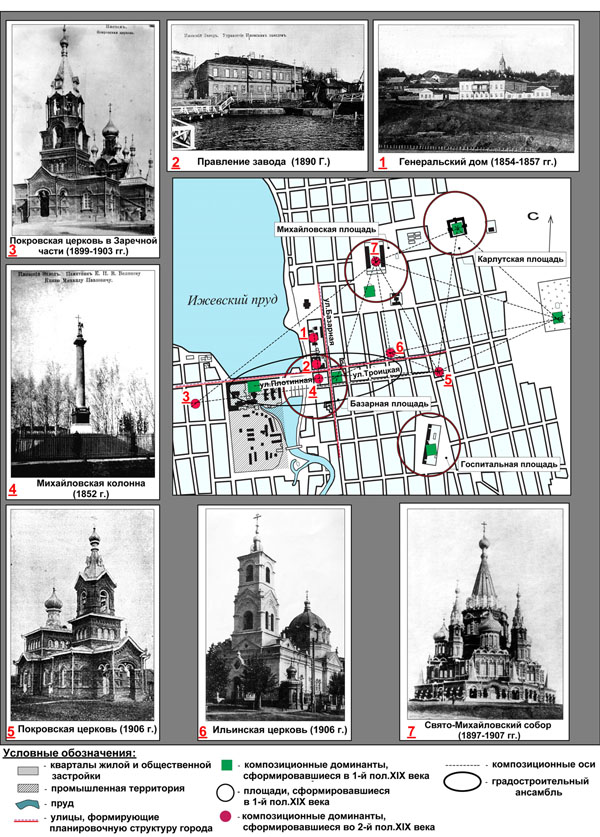

На основе графического материала проведен анализ градостроительной композиции города Ижевска (рис. 3). Ряд новых зданий как композиционные доминанты сохранили композицию города предшествующего периода.

К примеру, с сооружением Михайловской колонны (1852) на Базарной (предзаводской) площади перед Александро-Невским собором (арх. С.Е. Дудин, 1820–1823) окончательно закрепилась существующая композиционная ось Троицкая церковь – Александро-Невской собор – Михайловская колонна – Главная башня оружейного завода.

Застройка предзаводской площади не способствовала ослаблению прежнего значения главного архитектурного ансамбля поселка. По проекту заводского архитектора И.Т. Коковихина было осуществлено строительство Генеральского дома (1854–1857) (рис. 1б) и здания Правления завода (1890) (рис. 3), грамотно вписанных в существующий ансамбль зданий и сооружений предшествовавшей эпохи. Строительство Свято-Михайловского собора (арх. И.А.Чарушин, 1897–1907) (рис. 3) на самой высокой точке заводского поселка стало новой градостроительной доминантой, которая очень удачно перекликалась с заводской башней. Отсюда следует, что во второй половине XIX века здесь происходит окончательное завершение ансамбля периода классицизма. Площади, сформировавшиеся еще в середине ХIХ века, по-прежнему оставались главными планировочными элементами города, но изменились их композиционно-пространственные характеристики и функциональное назначение. Это положение в полной мере можно отнести к Госпитальной площади, которая во второй половине XIX века превратилась в базарную площадь со специализацией по торговле сеном, а с 1899 года стала именоваться Сенной.

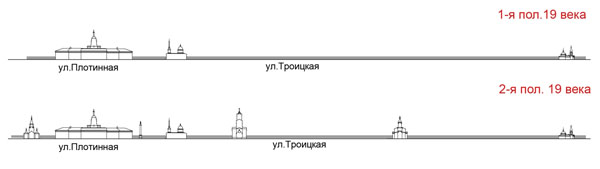

С появлением новых архитектурных сооружений, доминирующих в пространстве, силуэт центральной части города приобрел более выразительные очертания. Об этом свидетельствует развертка по линии улиц Плотинная – Советская, где можно проследить динамику изменения силуэта города (рис. 4).

В краеведческом очерке О.В. Севрюков отмечает, что «селение Ижевского завода было разделено на две волости (Нагорную и Заречную), каждая имела волостное правление и делилась на сельские общества… Рабочие постепенно были вытеснены из Нагорной части и сосредоточились на низменной местности в Зареке» [11, с. 30]. Такое расслоение общества наложило отпечаток на общий вид Ижевска и на отдельные его районы.

Рис. 3. Анализ градостроительной композиции Ижевска конца XIX – начала XX века. Графическая схема разработана и выполнена автором

Рис. 4. Динамика изменения силуэта исторической части г. Ижевска. Графическая схема разработана и выполнена автором

Как свидетельствует старший врач заводского госпиталя И. И. Андржеевский, в начале 70-х годов «более возвышенные части завода... отлично обстроились и самый вид возникающих теперь построек не поражает тем унылым, казенным однообразием, что прежде. Резкий контраст с нагорными кварталами представляли рабочие районы. Домишки здесь были только деревянные, маленькие, зачастую ветхие и полусгнившие» [1, с. 33]. На окраинах плотность застройки была ниже, чем в центре, земельные участки стоили дешевле. Лучшие участки были заняты промышленными предприятиями, поблизости от которых возводились дома для руководящего и инженерно-технического персонала, рабочие поселки находились в стороне.

Таким образом, развитие планировочной структуры Ижевска на протяжении второй половины XIX века и вплоть до эпохи социалистических преобразований шло в рамках первого генерального плана (рис. 1а, 3), о чем свидетельствует сохранение принципов регулярности в плане города. Рост Ижевска сопровождался дифференциацией территорий, отразившей рост социальных противоречий, – противопоставлением центра, где застройка отличалась высоким качеством, и неблагоустроенных окраин. Расширениие территории продолжалось менее быстрыми темпами, чем в предшествующий период, что привело к переуплотнению застройки, особенно в центральной части.

Типология застройки

Рассматриваемый период характеризуется бурным расцветом промышленности. В Ижевске одна за другой стали появляться частные фабрики и мастерские, хозяева которых из зажиточных заводских мастеров выбивались в ряды местной буржуазии. Помимо двух больших казенных заводов к 1914 году в городе насчитывалось 12 частных промышленных предприятий [12, с. 522]. По специально созданным чертежам строились небольшие заводы, фабрики, складские помещения. В 1860 году в Заречной части И. Ф. Петров построил небольшую фабрику охотничьих ружей (рис. 5). В 1872 году на берегу пруда «открыл свое действие» большой пивоваренный завод, построенный купцом Иваном Бодалевым (рис. 6).

|  |

| Рис. 5. Фабрика И.Ф.Петрова (1872). Источник: http://www.iz-article.ru/ | Рис. 6. Пивоваренный завод купца Бодалева (1882-1888). Источник: http://vizhevske.ru/ |

С семидесятых годов бурно развивается крупная торговля. Богатеют купцы и лавочники – братья Бодалевы, Моклецов, Оглоблин, Свешников, Созыкин и др. [11, с. 37]. На территории, прилегающей к Базарной улице (ныне ул. М.Горького), была сосредоточена вся торговая жизнь поселка Ижевского оружейного завода. Здесь возникает множество лавок, магазинов, контор, складских помещений различной планировки.

|  |

| Рис. 7. Базарная улица. | Рис. 8. Ижевская женская гимназия,1907. Источник: http://zuev.gallery.ru/ |

При этом важно отметить тенденцию к сохранению одноцелевого назначения зданий, хотя есть и примеры многофункциональных сооружений. Ижевские купцы впервые начали строить для себя каменные здания особого типа – с лавкой внизу и жильем на втором этаже. В торговых залах, расположенных на первых этажах, расширялись площади, лучшему освещению которых способствовали большие окна-витрины. Примером может служить двухэтажный каменный дом фабриканта-оружейника В.С. Петрова по ул. Горького, 70, на первом этаже которого располагался бакалейный магазин купца С.Я. Чигвинцева. Соседнее здание (ул. Горького, 72) было построено по заказу того же фабриканта В.С. Петрова и использовалось для хранения готовой продукции его оружейной фабрики, находившейся поблизости. Строения по адресу ул. Горького, 84, 86 и 88 когда-то принадлежали купцу Оглоблину. Первое использовалось как складское помещение, а два других были приспособлены под лавку и торговое здание. Дома по ул. Горького создают уникальный ансамбль купеческих домов и лавок города Ижевска, представляющих ценность как пример провинциальной архитектуры последней трети ХIХ века (рис. 7).

В поселке быстрыми темпами увеличивалось количество культовых зданий, строительство которых при военных заводах велось в основном за казенный счет. Тогда их было построено всего четыре, причем на окраине (в Заречье) только одна – Никольская (1859). После реформы 1861 года за семнадцать лет (1899–1916), было освящено пять храмов, в том числе огромный по размерам Свято-Михайловский собор (1897–1907) (рис. 3). Такая активизация церковного строительства была не случайной. По признанию одного из представителей местного духовенства, «в Ижевске, как и в других местах, освободительное движение поколебало религиозные устои» [13, с. 18], на которые всегда опирался самодержавный строй. Не случайно и то, что три из пяти построенных в эти годы церквей были возведены в рабочих кварталах: каменная Покровская (1903) (рис. 3) и деревянная Успенская (1916) в Заречной части, а Введенская (1899) была рассчитана на жителей Колтомы. Примечательно, что последняя находилась на втором этаже церковно-приходской школы, что свидетельствует о существовании так называемых домовых церквей. Поскольку они существовали в пространстве гражданских сооружений, постольку бóльшее внимание уделялось оформлению интерьера храма. Кроме православных храмов, в городах строились культовые сооружения других конфессий.

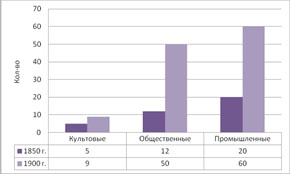

Во второй половине XIX века в Ижевске общественные здания, за исключением торговых и культовых, почти не воздвигались. По-прежнему они размещались в домах, сдаваемых внаем, либо для них перестраивались старые помещения. В конце XIX века положение несколько изменилось. Большой размах строительство учебных заведений получило в первое десятилетие XX века. В Ижевске было построено несколько новых учебных заведений, но темпы их строительства не могли сравниться с темпами возведения культовых и промышленны сооружений (рис. 9а).

В 1910 году в Ижевском заводе было открыто первое среднее учебное заведение – женская гимназия (рис.8). Здание имело большую площадь, расположившись в трех корпусах, а также планировкой предусматривалось разделение на функциональные зоны. При населении 47,5 тысяч человек в Ижевском заводе, по данным 1911 года, было всего «тринадцать начальных школ, в числе их две двухклассные, женская гимназия, мужская прогимназия, городское ремесленное и оружейное училища» [11, с. 39].

|  |

| Рис. 9а. Темпы роста строительства зданий (без учета жилых). Разработана и выполнена автором | Рис. 9б. Соотношение типов зданий и сооружений (без учета жилых). Разработана и выполнена автором |

В 1901 г. построено благотворительно учреждение – Ольгинский детский приют трудолюбия, основной задачей которого являлось призрение и воспитание оставшихся без присмотра и пристанища детей обоего пола с целью их подготовки к самостоятельной трудовой жизни (рис. 10). Еще одним типом общественных зданий были больницы, в строительстве которых усилилась тенденция раздельного размещения не только различных по назначению зданий, но и лечебных корпусов. Дифференциация лечебного процесса привела к выделению специальных помещений и блоков. Несмотря на быстрый рост населения, на территории Ижевского завода было мало медицинских учреждений. Улучшить ситуацию помогло строительство в 1870-х годах каменного здания заводской амбулатории по ул.Зеленой (ныне ул. В. Сивкова) (рис. 11).

|  |

| Рис. 10. Ольгинский детский приют | Рис. 11. Заводская амбулатория (1870) Источник: http://qirme.org/ru/ |

В начале XX века в Ижевске были построены первые дачи, из которых до наших дней сохранилась дача оружейника И.Ф. Петрова на Воложке (рис.13). Несмотря на отсутствие статуса городского поселения, здесь находится ряд административных учреждений, появившихся с развитием местного самоуправления: уездное казначейство, общественный банк, ссудо-сберегательное товарищество, конторы страховых агентств, почтово-телеграфная контора, управление двух приставов, нотариальная контора, камеры: городского судьи, двух земских начальников, двух судебных следователей, помощника акцизного надзирателя.

Результатом проведенных исследований явилось процентное соотношение различных типов зданий и сооружений (рис. 9б). За 100% принято все количество построек, без учета жилых. В итоге 60% занимает промышленная архитектура, 30% – общественная, 10% – культовая архитектура.

Таким образом, существенные изменения в политической, экономической и культурной жизни Ижевска вызвали появление новых типов зданий – жилых, промышленных, общественно-культурных, производственных, что, в свою очередь, отразилось на дальнейшем развитии архитектурного облика. Для рассматриваемого периода характерно активное строительство, по-прежнему с преобладающей долей в нем промышленной архитектуры. Выросло количество общественных зданий, в первую очередь торговых, а также учебных заведений, больниц, велось строительство жилых домов, перестраивались и вновь возводились храмы.

Особенности стилистического развития

В архитектуре города Ижевска середины XIX века основополагающим стилем по-прежнему был классицизм. Отсутствие существенных изменений можно объяснить тем, что из-за экономической ситуации в дореформенный период в данном регионе уменьшились объемы строительства, что, в свою очередь, не создавало предпосылок для появления новых стилей или новых типов зданий на основе уже имеющихся. В пореформенное время наблюдается переломный период в стилистической эволюции архитектуры, к которому привела активизация строительства, смена художественных идеалов, а также новые возможности строительной техники. Начинает меняться отношение к классицизму, происходит его переосмысление. Но только в 80-е годы благодаря культовой архитектуре был дан первый импульс развитию эклектики в архитектуре Ижевска. Новое стилистическое направление приходит фактически с возведения храма св. Николая (1859) в русско-византийском стиле, к сожалению, не сохранившегося до наших дней. Наиболее яркими примерами данного стиля в Ижевске являются небольшая Крестовоздвиженская часовня (арх. М.И. Коковихин, 1879–1885), Свято-Михайловский собор. Эти культовые здания продемонстрировали образцы нового стиля и дали направление развитию «историзма» в архитектуре Ижевска. Русско-византийский стиль, как и в столичных городах, наиболее ярко проявился в строительстве культовых зданий, которые продолжали играть важную роль в застройке города.

Наряду с русско-византийским стилем существовало стилизаторство преимущественно западного Средневековья. Так, завод Бодалева (рис. 6) выполнен в «псевдоготическом» стиле. Как отмечал В.Г. Лисовский [8], архитектуре второй половины XIX – начала ХХ века был присущ историзм, а также определенная повествовательность, «словесность». Стилистика здания чаще всего определялась его назначением. Возможно, присутствие неоготических мотивов в архитектуре пивоваренного Бодалевского завода объясняется вполне логичным обращением к архитектуре Германии и Чехии – стран с развитыми традициями пивоварения. Это позволило создать выразительный облик, обращенный к истории. Пивоваренный завод Бодалева – замечательный образец промышленной архитектуры периода эклектики. Ему присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В этом же стиле выполнена водонапорная башня (1915). Множественные источники стилеобразования архитектуры периода эклектики не исключают и классицистические образцы, которые использовали в Ижевске вплоть до конца XIX века, что напрямую зависело от особенностей местного зодчества предшествующего периода. Здание Правления завода (1890) (рис. 3) и здание заводской амбулатории (1870) (рис. 11), построенные на исходе века, представляют собой образцы строгого классицизма. Преемственность принципов классицизма прослеживается также в зданиях, строительство которых велось по проекту заводского архитектора И.Т. Коковихина: Генеральский дом (1855) (рис. 3), дом Коковихиных (1858) (рис. 1б).

Стилистический портрет архитектуры усложняется появлением в 80-е годы нового течения в Ижевске – так называемый «кирпичный стиль». По существу, это была разновидность эклектического подхода к строительству. Вместо крупных классических деталей появилась мелкая, почти фактурная обработка поверхности. Особенно ярко «кирпичный стиль» проявился в оформлении фасадов жилых домов: дом купца Оглоблина (рис. 12), дом мясника Слободчикова, Ольгинский приют (рис. 10), дом Васильева и др.

В стремлении обогатить плоскость стены архитекторы находили множество приемов: использовался цвет и фактура кирпича для создания декора в различных стилях; создавались разнообразной формы фронтоны, навесы над парадными подъездами. Все это вносило оригинальность в облик однотипных домов.

Получают широкое распространение формы «русского» стиля. Для храмов, созданных в те годы, были характерны наличие богато орнаментированных фасадов, живописность композиции. Использование традиций «хоромного», или «палатного», строения сооружений воспринималось тогда как новаторский композиционный прием. Сложность орнаментальной композиции и мелкий масштаб деталей, выразительные силуэты объемов отличают многие культовые сооружения. В провинциальной культовой архитектуре периоды смен стилевых предпочтений прослеживаются очень неявно.

Местная специфика сохраняется в деревянном зодчестве, где мотивы декора остаются неизменными. На здании женской гимназии появляются деревянные наличники, что символизирует проникновение народных мотивов в каменное зодчество (рис. 8).

Дополнительным органичным украшением становились металлические решетки балконов, крылечек, парапетов крыш. На фотографиях 1870-х годов у Генеральского дома виден балкон с ажурной металлической решеткой, который отсутствовал в первоначальном проекте дома и, видимо, был пристроен позднее. Это единственный уцелевший в Ижевске балкон досоветского периода.

Длительный переходный период от классицизма к эклектике демонстрирует сильное влияние классики, в дальнейшем это влияние уменьшается в трактовке фасадов, но остается в организации планировочной структуры. В архитектуре рассматриваемого периода можно наблюдать определенное сближение облика гражданской и промышленной архитектуры.

В 1913 г. на фоне множественности стилевых направлений возникает первая в Ижевске постройка в стиле модерн – дача фабриканта И.Ф. Петрова (рис. 13). Это единственное сохранившееся дореволюционное деревянное здание в Ижевске, где модерн не получил большого распространения, поэтому примеры сооружений в этом стиле единичны и датируются 30-ми годами XX века: Заречная школа (арх. Г.Ф. Сенатов, 1925), здание школы имени Свободы (арх. Г.Ф. Сенатов, 1925).

|  |

| Рис. 12. Дом купца Оглоблина. Источник: http://www.iz-article.ru | Рис. 13. Дача И.В.Петрова. Источник: http://turbina.ru/ |

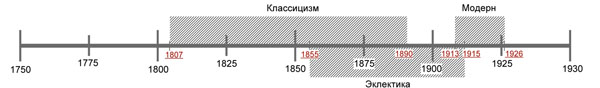

Вторая половина XIX века в Ижевске характеризуется переходом от классицизма к эклектике. Однако процесс стилеобразования протекал иначе, чем в центральных районах России. Особенности архитектуры были связаны с периодом более позднего распространения стилистических направлений эклектики – с 70–80-ми годами XIX века. Возникая, они синтезировались между собой, не проявляясь в чистом виде (рис. 14).

Рис. 14. Схема стилеобразования архитектуры Ижевска конца XIX – начала XX века.

Графическая схема разработана и выполнена автором

Одновременное существование нескольких стилей становится характерной чертой застройки указанного периода, хотя в каждом случае проявляются те или иные предпочтения. Длительный переходный период демонстрирует сильное влияние классики, но эклектика, пришедшая на смену классицизму, не влечет за собой его отрицания, в зодчестве используются его композиционные формы и декор.

Заключение

В ходе настоящего исследования впервые последовательно проанализирован и систематизирован материал по архитектуры города Ижевска второй половины XIX – начала XX века. Особенности архитектуры рассмотрены в контексте развития российской архитектуры периода эклектики. Воспроизведена эволюция архитектурно-планировочной структуры города. Это позволило сделать ряд выводов.

Во второй половине XIX – начале XX века Ижевск представлял собой крупное торгово-промышленное поселение, история которого характеризовалась отставанием капиталистического развития, что отразилось и на замедленной эволюции его архитектурно-градостроительного развития.

Градостроительные процессы периода классицизма в Ижевске оставались основополагающими вплоть до эпохи социалистических преобразований. Новые типы зданий, связанные с разнообразием видов деятельности и их дифференциацией, появились в Ижевске только в начале XX века. Рассматриваемый период характеризуется интенсивным строительством торговых сооружений, зданий учебных заведений и больниц, но промышленная архитектура по-прежнему была преобладающей, что связано с функциями города. В процессе строительства различных типов зданий утверждаются новые функционально-планировочные принципы, раскрывающие специфику формирования направлений эклектики. Распространение новых стилевых направлений происходило со значительным опозданием по сравнению со столичным зодчеством и архитектурой более развитых городов Урала.

Таким образом, своеобразие архитектуры Ижевска второй половины XIX – начала XX века обусловлено не только совокупностью различных событий и явлений, происходящих в стране, но и местными особенностями и традициями.

References

1. Andrzheevsky, I.I. (1880) Medical and topographical description of Izhevsk arms factory. Saint-Petersburg. (in Russian)

2. Andreeva, E.A. (2007) The architect Ivan Charushin. Izhevsk. (in Russian)

3. Borisova, E.A. (1979) Russian architecture of the second half of the 19th century. Moscow: Nauka. (in Russian)

4. Zvagelskaya, V.E. (1985) Civil architecture of the Urals of the second half of the 19th - early 20th century. Summary ofPhD dissertation (Art Studies) (18.00.01). Moscow. (in Russian)

5. Ikonnikov, A.V. (1990) A Thousand Years of Russian architecture. Moscow: Iskusstvo. (in Russian)

6. Kazhdan, T.P. (1969) Architecture and architectural life of Moscow of the late 19th - early 20th century. Msocow: Nauka. (in Russian)

7. Kirichenko, E.I. (1982) Russian architecture of 1830s – 1910s. Msocow: Iskusstvo. (in Russian)

8. Kirichenko, E.I. (2001) Russian urban art. Russian city of the mid 19th - early 20th century. Moscow: Progress-Traditsiya. (in Russian)

9. Lisovsky, V.G. (1988) National traditions of 19th – early 20th century Russian architecture. St. Petersburg: Znaniye. (in Russian)

10. Lotareva, R.M. (1996) Industrial Urbanism. Yekaterinburg: Architecton (in Russian)

11. Sevryukov, O.V. (1972) Izhevsk. Local history essay. Izhevsk: Udmurtia Publishing. (in Russian)

12. Semenov-Tyan-Shansky, B. P. (1914) Russia. Full geographical collection. Volume 5. St. Petersburg: A.F. Devrient publishing house. (in Russian)

13. The priest Aleksey Spassky (1916). Michael the Archangel Church of Izhevsk plant. Izhevsk. (in Russian)

14. Shumilov, E.F. (1998) Architecture of Izhevsk, 1760-2000. Izhevsk: Svitok. (in Russian)

15. Izhevsk. Documents and materials, 1760-2010. Committee on archives of the Government of Udmurt Republic. Izhevsk, 2010. (in Russian)

16. The architect Dudin. Catalogue of the plant’s first architect S. E. Dudin. For the 200 Anniversary 1779-1825. Izhevsk, 1978. (in Russian)

17. CSA SD F.R-1539, op.2, d.268, l.67 (in Russian)

Citation link

Sabrekova O.A. REGIONAL FEATURES IN THE ARCHITECTURE OF THE CITY OF IZHEVSK IN THE SECOND HALF OF THE 19th - EARLY 20th CENTURY [Online] //Architecton: Proceedings of Higher Education. – 2015. – №3(51). – URL: http://archvuz.ru/en/2015_3/14

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная