Architecton: Proceedings of Higher Education №3 (51) September, 2015

Theory of architecture

Zhuikov Stanislav S.

PhD student.

Research supervisor: Professor L.P. Kholodova, Doctor of Architecture,

Ural State Academy of Architecture and Arts,

Russia, Yekaterinburg, e-mail: archglosty@gmail.com

SEVEN ELEMENTS OF AN ARCHITECTURAL SYSTEM

УДК: 72.01

Шифр научной специальности: 85.110

Abstract

Keywords: architectural system, synergetic model, material culture, artistic culture

Введение

Познание будущего неразрывно с пониманием настоящего, равно как и настоящее есть реализация проектов, созданных в прошлом. В свою очередь, эта цепочка «прошлое – настоящее – будущее» немыслима без вечного, универсального. К архитектуре как части объективного мира и части культуры данные мысли имеют самое прямое отношение. Без понимания всеобщих законов и механизмов функционирования архитектуры очень трудно думать о ее прошлом, настоящем и тем более – будущем. В искренней попытке выяснить это нами было предпринято исследование будущего архитектуры в логике сверхкрупных этапов ее эволюции – трех суперстилей. Третий из них, согласно Л. П. Холодовой, видится новой эрой, будущим архитектуры [1, 2].

Находясь в поиске закономерностей становления, развития и смены суперстилей, мы увидели определенную схему развития архитектурной системы; эта схема в общих чертах отражает принципы синергетического мировидения. Так синергетика стала для нашего исследования не только мировоззренческим, но и методологическим ядром. Опираясь на разработанную синергетическую методологию для гуманитарных и междисциплинарных исследований В. Г. Буданова1, мы пытаемся обнаружить во взаимодействии циклов стилей, суперстилей и переходных между ними периодов некие общие эволюционные механизмы. Первые свои мысли на сей счет были представлены в ранее опубликованных работах. Здесь же мы предлагаем более чётко сформулированную версию наших представлений об универсальных элементах архитектурной системы, позволивших ей пройти столь длительный, и конечно, далеко не оконченный путь развития.

В статье мы опустим описание методологической схемы, о которой читатель может прочесть в оригинальных источниках и ранних публикациях автора. Само же исследование состоит из пяти логических блоков, где архитектура рассматривается в целом как часть культуры; затем раскладывается, подобно световому спектру, на семь самостоятельных элементов, которые могут группироваться в три возможных ипостаси культуры; и в завершение вновь соединяется в единую структурно-функциональную модель.

Архитектура в системе культуры

Архитектура представляет собой, с одной стороны, деятельность по формированию материально-пространственного окружения человека и общества в соответствии с принятыми ими ценностями и идеалами, с другой – совокупность результатов этой деятельности – материальных (здания и сооружения) и нематериальных (знания и опыт, идеи, идеалы и ценности). Впрочем, под это определение попадают и различные виды строительной деятельности. Поэтому важной отличительной чертой архитектуры, отграничивающей ее от сферы строительства, являются информационная и художественно-эстетическая функции. В то же время эти функции присущи и искусству.

Согласно М. С. Кагану, общее культурное пространство можно рассматривать как напряженное поле взаимодействия в виде притяжения или отталкивания (назовем это интеракциями) трех основных модификаций предметной деятельности: материальной, духовной и художественной. При этом «именно и только в художественном творчестве материальное и духовное взаимно отождествляются, а не просто соединяются или уравновешиваются, т. е. вступают в особый вид связи, в котором свойства обоих „партнёров“ уничтожаются и рождаются новые системные свойства» [3, с. 168]. Художественная культура представляет собой нечто отличное и от материальной культуры, и от культуры духовной, «сам культурный феномен „художественности“ есть не что иное, как духовно-материальная слитность, созидаемая в творчестве человека, опредмечиваемая в продуктах этого творчества и распредмечиваемая при одновременном ее сотворческом обогащении в процессе художественного восприятия» [3, с. 170]. М. С Каган отмечает, что архитектура, прикладные искусства и дизайн представляют наиболее органичное соединение материальной культуры с художественной, т. е. зодчество, согласно мнению ученого, располагается в переходной зоне материально-художественной культуры [3]. Подобная последовательность воплощения архитектуры от материального к художественному прослеживается и в механизмах формообразования архитектуры, исследованных Г. Ю. Сомовым. Автор, выделяя три надстраиваемых друг над другом уровня формообразования – материальной организации, коммуникативно-средовой и художественный, выносит духовную составляющую формообразования в область формообразующих факторов [4, с. 169-170, 176, 181]. С. П. Заварихин, выделяя в архитектурном процессе две взаимопроникающих в друг друга инфраструктуры – духовно-функциональную и материально-организационную, не акцентирует внимания на художественной, вероятно, подразумевая, что она находится как раз в области слияния выделенных инфраструктур [5, с. 8]. Нам же кажется более верным заключение Ж. М. Вержбицкого, который, по-видимому, следуя за известной цитатой К. Маркса о пчеле и архитекторе2, заявляет: «На самом деле архитектурная культура на стадии первичной художественной деятельности предстаёт в качестве проектных (идеальных) моделей, и только после этого она воплощается в физически осуществленные строительством объекты. Архитектура никогда не была только „художественным строительством“. Даже тогда, когда здания возводили без предварительно созданных чертежей, они существовали как художественные идеи в идеальных представлениях заказчиков и зодчих» [6, с. 16]. Действительно, в этом смысле идеалы имеют прямое отношение к ценностям, которые входят в предметное поле духовной культуры. Другой довод: архитектура предполагает и научную деятельность; например, архитектурная теория попадает в область строго духовной культуры3.

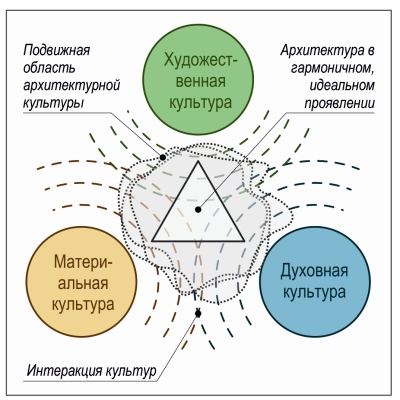

Здесь можно сделать вывод, что архитектура, проявляя себя в каждой из подсистем культуры, в идеале стремится сохранить свою целостность и полноту, которая заключается в синтезе утилитарно-технического, художественно-эстетического, информационно-коммуникативного начал. Исходя из этого попытаемся определить те элементы архитектурной системы, которые принадлежат каждой из трех областей культуры: материальной, художественной и духовной. Подчеркнем: архитектура есть результат закольцованного процесса взаимодействия материальной, духовной и художественной культур. Предпринимаемый нами далее анализ — это попытка сделать развёртку этого процесса, расчленить архитектурную систему на отдельные элементы с тем, чтобы снова собрать в единое целое (рис. 1).

Программа функционирования зодчества заключается в удовлетворении физиологических, материальных, а затем, согласно иерархии потребностей А. Маслоу, более высоких, духовных потребностей человека, к которым относится и реализация любого творческого начала. Эта иерархия во многом отражена и в этапах зарождения самой архитектуры. Первичной предпосылкой, первым этапом ее становления, стали утилитарно-практические соображения человека – создание временных или использование существующих природных сооружений, защищающих кочевые племена охотников и собирателей от негативного влияния внешней среды. Здесь архитектура впервые проявила себя как часть материальной культуры. Второй этап – рождение протоархитектуры – ученые связывают с неолитической революцией, в результате которой кочевые племенные организации стали вытесняться оседлыми аграрными общинами, а формы искусственной среды стали не просто утилитарными постройками, но средством закрепления и передачи информации – социального опыта и идеальных представлений, наполняющих духовную культуру. Таким образом, в этот период в архитектуре обнаружилась связка «материальное – духовное». При этом архитектура в процессе своего зарождения на первом и втором этапах постепенно стала проявлять себя и как искусство, включаясь тем самым в область художественной культуры. Все же окончательным формированием архитектуры во всех ее ипостасях – материальной, духовной и художественной – ознаменован третий этап, связанный со становлением городской цивилизации. В это период для зодчества определяющими стали отношения уже не «человек – природа», а «человек – общество».

Рис. 1. Архитектура в системе материальной, духовной и художественной культур4

Архитектура как часть материальной культуры

В силу генетических этапов первичной для архитектурной системы является та область, в которой она проявляет свое материальное начало, т. е. становится частью материальной культуры. Реальное воплощение любого продукта архитектурного творчества зависит от строительной деятельности, преобразующей материал в некие реальные физические структуры. Следовательно, здесь мы можем выделить три первых иерархических уровня архитектурной системы как части материальной культуры (рис. 2).

1. Микроуровень «Строительные материалы» (СМ). Если пытаться говорить в абстрагированном смысле, то это некая физическая субстанция, которая в результате сознательной и целенаправленной человеческой деятельности преобразуется в один из элементов предметно-продуктивного слоя с конкретным назначением — материал для возведения, ремонта, реконструкции и отделки зданий и сооружений. Микроуровень «СМ» находится не просто в области влияния материальной культуры, он является непосредственно первым связующим звеном для архитектурной системы и системы материальной культуры.

2. Макроуровень «Технологии строительства и проектирования» (ТСП). Сюда включены всевозможные эмпирические и теоретические знания и практические навыки, средства и приемы организации проектирования и строительства (начертательная геометрия, строительная физика, нормы архитектурного проектирования, знания в области строительного производства и т. д.), нацеленные, прежде всего, на обработку и превращение строительного материала в упорядоченные, логически и физически закономерные формальные и пространственные строительные структуры. Называя уровень „технологии‟, мы пытаемся подчеркнуть прикладной характер включенных в него знаний применительно в целом к архитектурному творчеству. ТСП являются непосредственной исполнительской частью профессионально-практического уровня творческого метода архитектуры. На данном уровне только материально реализуются, но не осмысляются и не рождаются социальные и эстетически представления и идеалы общества. Общую суть уровня «ТСП» точно поясняет мысль С. П. Заварихина, согласно которой, существуют два уровня рассмотрения творческого метода, один из них «являет собой исторически развивающуюся систему проектно-строительных приемов и принципов» [5, с. 9].

3. Мегауровень «Единицы формообразовательных систем» (ЕФС). Здесь подразумеваются отдельные пространственные, тектонические, формальные структуры, их конструктивные и декоративные элементы, например балки и стойки, стены и перекрытия, купола и своды, фермы, арки, окна и двери, орнаменты, рельефы, различные типы пространственных решений и т. д. – в общем все то, из чего и каким образом складывается в дальнейшем целостная архитектурная форма. По сути дела, речь идет как о самих воплощенных в материале элементах, частях архитектурного объекта, так и о принципах их организации и строения. О некоем наборе материально воплощенных элементов архитектурного объекта писал еще Витрувий. В. Ю. Рябов, изучая труд известного древнеримского архитектора, обнаруживает трехчастную «иерархию построения» любого архитектурного объекта: уровень элементарных геометрических построений, средний организующий уровень и уровень построения объекта в целом. На среднем уровне происходит сборка отдельных частей объекта, к которым можно отнести «как объемные элементы (отдельную базу колонны, ее ствол и капитель, колонну в целом), так и внутренние помещения – атриум, его крылья, таблинум, коведиумы, экседры и квадратные залы в жилом доме, помещения целлы в храме, а также ярус колонн на сцене театра, ступени его зрительских мест, систему акустических ниш в них, два яруса портика форума» [7, с. 513].

Что касается идей, принципов создания таких материальных элементов, то здесь можно снова обратиться к работе Г. Ю. Сомова. Он пишет, что факторы формообразования в архитектуре синтезируются не в самой архитектурной форме, а в отдельных системах – «схематичных решениях». Так, на материальном уровне формообразования ученый выделяет функционально-пространственную организацию объекта, организацию конструктивно-технологических систем, физико-технических характеристик, инженерно-технических систем [4, с. 185–186].

Рис. 2. Взаимодействие иерархических уровней 1, 2, 3 архитектурной системы

Взаимодействие иерархических уровней можно увидеть, ставя для них поочередно три вопроса, ответы на которые соответствуют названиям иерархических уровней: «из чего?» – «как?» («с помощью чего?») – «что?»5, т. е. из «СМ» с помощью «ТСП» создаются «ЕФС». В устойчивом состоянии архитектурной системы этот процесс взаимодействия иерархических уровней строго последователен – от микроуровня к макроуровню, от макроуровня к мегауровню. В кризисном же состоянии, обусловленном внешними воздействиями, например, изобретением или открытием нового материала, микроуровень получает новый хаотический элемент. Этот элемент не может «сыграть свою роль» на мегауровне до тех пор, пока не будет перестроен макроуровень – здесь должен появиться новый параметр порядка, т. е. новые ТСП, позволяющие применить новый строительный материал для создания новых ЕФС. Такой кризис, естественно, не должен пониматься в отрицательном смысле – в данном случае он запускает новый процесс научного и технического творчества. По сути, первые три иерархических уровня отражают строительную индустрию и производство, а архитектуру презентуют в аспекте строительного творчества как инженерное искусство. Как пишет Ж. М. Вержбицкий, «зодчество является композиторским искусством, тогда как строительное производство – исполнительское искусство» [6, с. 6].

Архитектура как часть художественной культуры

Далее переходим к архитектурной системе как части художественной культуры, которая представлена уровнями 3, 4 и 5 (рис. 3). Уровень 3 «ЕФС» мы рассмотрели выше. Теперь же он, будучи смежным уровнем для материальной и художественной культуры, в художественной культуре приобретает роль микроуровня и, следовательно, соответствует здесь не вопросу «что?», а «из чего?». Вопросу «как?» будет соответствовать уровень 4 «Творческий метод», вопросу «что?» – уровень 5 «Архитектурная форма».

4. Макроуровнем «Творческий метод» (ТМ) мы будем называть, используя определение М. С. Кагана, закономерности процесса создания архитектурного произведения, т. е. некую систему принципов, управляющих архитектурно-художественным освоением действительности [8, с. 442]. Пояснить закладываемый смысл данного уровня опять же может помочь двухуровневое рассмотрение творческого метода архитектуры по С. П. Заварихину. Более общий, профессионально-мировоззренческий уровень отражает систему принципов воплощения в зодчестве социальных и эстетических представлений и идеалов общества. На другом, профессионально-практическом уровне, который мы связали с ТСП, происходит непосредственная реализация профессионально-мировоззренческих принципов. С. П. Заварихин пишет и о том, что творческий метод самым непосредственным образом связан с ценностными системами в различных слоях архитектурного процесса. Он может быть проявлен в двух видах, представляющих рационалистический творческий метод и романтический творческий метод. Рационалистический метод предполагает первичность материально-функциональной основы объекта перед его образной, романтический, наоборот, ориентируется на первостепенность образной уникальности объекта [5, с. 9–10]. Романтический метод соотносится со стилем, поэтому и тот, и другой могут быть описаны схожими художественными категориями, которые в свое время предлагали представители формальной школы искусствознания6.

5. Мегауровень «Архитектурная форма» (АФ) — это любые известные или еще не известные архитектурные формы, данные в восприятии. Под архитектурной формой здесь следует понимать плод архитектурно-строительного творчества, некое целостное выражение в художественно-архитектонической структуре объекта его значения и содержания. Согласно А. Г. Раппапорту, целостность как высшая характеристика архитектурной формы в идеале обеспечивается единством ее морфологических, символических и феноменологических характеристик, т. е. ее физических параметров, смысла и значения [4].

Взаимодействие иерархических уровней 3, 4 и 5 можно проследить, соотнося каждый из них с вопросами из «чего?», «как?» и «что?». Творящий субъект посредством сознательно избранного или предзаданного и интуитивно ощущаемого ТМ созидает, собирает из ЕФС, подобно конструктору, целостные АФ. Если в состоянии гомеостаза этот процесс есть последовательное прохождение всех трех иерархических уровней, то кризисное состояние отражает разрушение среднего макроуровня. Для его восстановления предпринимается поиск параметров порядка, т. е. адекватных творческих методов, которые могли бы породить гармоничную архитектурную форму, например, в условиях появления каких-то новаторских ЕФС. Однако такой сценарий преодоления кризиса (фазовый переход) очевиден только в определённом историческом контексте. «Вне истории» фазовый переход, становление порядка через хаос – это и есть процесс созидания, выбора, поиска гармоничного решения, иными словами, акт архитектурно-художественного творчества. Данные иерархические уровни презентуют архитектуру как художественное творчество, результаты которого вполне могут существовать, не будучи физически воплощенными в строительном материале. Продукты такого творчества не будут противоречить самой природе художественной культуры, которая, в отличие от культуры материальной, все же допускает различные материалы и формы воплощения, например только на бумаге или в виртуальной среде.

Рис. 3. Взаимодействие иерархических уровней 3, 4, 5 архитектурной системы

Архитектура как часть духовной культуры

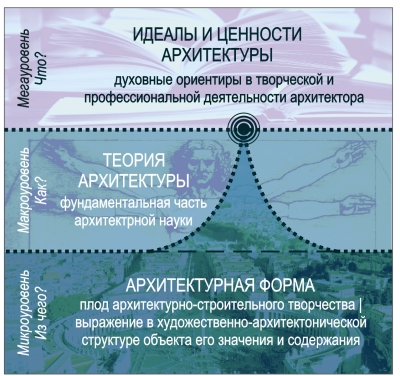

Архитектура как часть духовной культуры состоит из трёх иерархических уровней 5, 6 и 7 (рис. 4). Микроуровнем здесь становится «АФ» с ответом на корреспондирующий ему вопрос «из чего?». Вопросу «как?» соответствует макроуровень «Теория архитектуры», вопросу «что?» – мегауровень «Идеалы и ценности архитектуры».

6. Макроуровень «Теория архитектуры» (ТА). Архитектурная наука, или наука архитектуроведения – явление чрезвычайно сложное и специфическое, которое зародилось не сразу с появлением архитектурно-строительной сферы, а только на определенном этапе ее зрелости, когда был накоплен достаточный фонд знаний и опыта их применения, когда сформировалось сообщество архитекторов и теоретиков архитектуры. Специфика архитектурной науки заключается в ее цели – охватить всю комплексность и междисциплинарность самого зодчества. Так, в ней возникает необходимость к подключению разнородного внешнего знания из технических и инженерных, математических, естественных и гуманитарных наук. Такая особенность формирует проблему статуса и соотношения фундаментального и прикладного как в самом архитектуроведении, так и в целом в архитектурной сфере. «Фундаментальное для архитектурной науки – это значит основное, всеобщее, основательное, глубокое и очень обширное, то, на чем стоит наука, и то, что двигает ее в целом вперед; прикладное для архитектурной науки — это предназначенное для любого рода практики и во многих случаях значительно более узкое» [9, с. 8–11]. Прикладной аспект архитектурной науки в общем виде можно обозначить уже рассмотренным уровнем «ТСП». Фундаментальный же аспект можно связать как раз с уровнем «ТА».

Согласно определению Г. С. Лебедевой, теория архитектуры является, «собранием принадлежащих различным этапам мировой истории и словесно сформулированных гипотетических идей и концепций, моделирующих в той или иной форме отношения между архитектурой и обществом» [10, с. 581]. Подчеркнем, что теория архитектуры, как и в целом архитектурная наука, возникает не сразу, а только при определенном накопленном багаже знаний и опыта, которые, впрочем, могут продолжать существовать и вне теории как высшей формы научного знания. Вообще, теория архитектуры – явление довольно «зыбкое», неопределенное и проблематичное7, требующее отдельного глубокого рассуждения. Поэтому здесь под архитектурной теорией мы будем подразумевать как бы основную инстанцию, в которой происходит осмысление практической архитектурной деятельности и ее продуктов – архитектурных форм – с последующей выработкой представлений, норм, идеалов и ценностей – духовных стержней зодчества. В связи с этим возникает следующий иерархический уровень.

7. Мегауровень «Идеалы и ценности архитектуры» (ИЦА). В архитектурной теории об идеалах и ценностях зодчества в своих трактатах, манифестах и беседах не раз размышляли великие архитекторы и художники: М. Витрувий, Л.-Б. Альберти, А. Катрмер-де-Кенси, Дж. Рёскин, Э. Виолле-ле-Дюк, П. Шеербарт, Ф.-Л. Райт, Ле Корбюзье, В. Гропиус, Р. Вентури и др. Это могут быть моральные, нравственные этические постулаты профессии (например, идеалы гуманизма – свобода, равенство, уважение к достоинству человека); роль архитектуры и архитектора в обществе (например, «жизнестроительность» модернистской архитектуры); архитектурное образование и кодексы профессионального поведения, идеалы архитектурного объекта (в частности, триада Витрувия); критерии оценки и обоснования проекта (например, «семь светочей» Рёскина) – иными словами, духовные ориентиры в творческой и профессиональной деятельности архитектора, которые формируются благодаря архитектурной науке, а именно – архитектурной теории. Данный уровень непосредственно связывает архитектурную систему с духовной культурой как системой знаний, мировоззренческих идей, ценностей и проектов – «моделей потребного будущего» (Н. А. Бернштейн).

Рис. 4. Взаимодействие иерархических уровней 5, 6, 7

В устойчивом состоянии АФ посредством познавательного аппарата ТА осмысляются и соотносятся с ИЦА, а значит – с духовными ценностями человека и общества. Этот процесс имеет и реверсный характер. Идеалы и ценности человека и общества корректируют ИЦА, которые посредством ТА преобразуются в нормы и правила, регулирующие создание АФ. Состояние кризиса можно описать как неудовлетворенность создателя или потребителя архитектуры в ценностных установках профессии, которые в определенный исторический момент не способны выразить идеалы и интенции человека и общества, следовательно, не способны адекватно регулировать творческие процессы, порождающие противоречивые архитектурные формы. Как правило, именно такие кризисы являются переломными для архитектурной истории, они зачастую сопряжены с перестройкой многих сфер социальной деятельности.

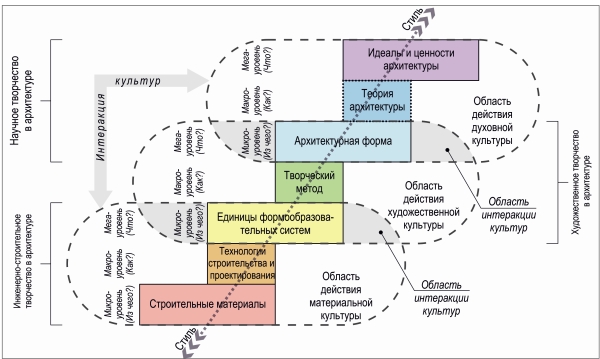

Синергетическая модель архитектурной системы

Согласно М. С. Кагану, процесс становления и развития культуры имеет в целом спиралевидный характер и движется по схеме: человек как творец культуры → деятельность опредмечивания и общения → предметное бытие культуры → деятельность распредмечивания и общения → человек как творение культуры и соучастник ее творчества [8, с. 106]. Следовательно, являясь культурной деятельностью и продуктом этой деятельности, архитектура проецирует и на себя эту схему. Если взаимодействия иерархических уровней 1…5 отображают в архитектуре процесс опредмечивания и создания предметного бытия культуры, то взаимодействия иерархических уровней 5…7 представляют собой процесс распредмечивания тех человеческих качеств, которые хранятся в архитектурных формах как частях предметного бытия культуры. Иными словами, это осмысление уже существующих в любом виде продуктов архитектурного творчества, на основе которого вырабатывается новое научное или философское знание, а также ценности, нормы и методы профессии.

Рис. 5. Взаимодействие всех иерархических уровней архитектурной системы. Структурно-функциональная синергетическая модель архитектурной системы

Итак, все описанные иерархические уровни представляют вкупе архитектурную систему (рис. 5), которая окончательно смогла сформироваться только после определенного культурного этапа развития человека и общества, т. е. после перехода от первобытной культуры к эпохе цивилизации. В процессе развития культуры в эпоху цивилизации развивалась и архитектурная система, появлялись ее новые иерархические уровни – «уровни способа действия», или «уровни средств» (т. е. отвечающие на вопрос «как?»)8.

Представленная модель архитектурной системы – это эмерджентная совокупность семи подсистем, семи иерархических уровней. Каждая из этих подсистем является неким портом, через который происходит контакт архитектурной системы с той или иной подсистемой культуры – материальной, духовной, художественной, которые, в свою очередь, раскрываются, подобно вееру, на множество сфер человеческой деятельности и результатов этой деятельности (политика, экономика, наука, образование, религия и т. д.). Взаимодействие каждой из подсистем – это процесс внутренний для архитектурной системы, который запускается извне при взаимодействии архитектуры с культурой.

В периоды гомеостаза по принципу звеньев цепи происходит взаимодействие всех иерархических уровней, которые находятся в одном темпомире, т. е. согласованы во времени и пространстве. Из доминирующих СМ с помощью имеющихся и пополняющихся в ходе их изучения и апробации ТСП (знаний и способов, способствующих инженерно-технической сборке отдельных элементов) извлекаются максимальные возможности для создания ЕФС, которые складываются посредством ТМ (художественно-композиционная сборка) в целостные АФ, соответствующие как незыблемым, так и историческим ценностям, идеалам зодчества, а также духовным интенциям человека и общества. Гомеостаз в таком случае – это состояние, наиболее близкое к гармоничному, когда противоречия между инженерно-строительным (материальное), научным (духовное) и художественным творчеством в архитектуре проявлены в наименьшей степени. Конечно, идеальное, абсолютно гармоничное состояние архитектуры, как и любого другого феномена в жизни человека и общества, в принципе невозможно, поскольку оно предполагает полную симметричность положения архитектуры относительно каждой из областей культуры (рис. 1), следовательно, эволюционную статичность зодчества. Закон жизни и развития архитектуры подразумевает всегда некоторую неправильность, асимметрию в положении зодчества на поле взаимодействия трех ипостасей культур.

Если говорить конкретно о гомеостазах зодчества, то для архитектурной системы устойчивым состоянием, в котором она проявляет свою холистичность (эмерджентность всех иерархических уровней) и более или менее гармонично существует во всех трех культурных ипостасях (материальной, художественной и духовной), может считаться стиль. Через стиль архитектура выражает всю культуру в целом. Так, еще Ф. Ницше саму культуру называл «единством художественного стиля во всех проявлениях жизни народа» [цит. по: 3, с. 9]. Согласно Ю. В. Бореву, стиль по отношению к культуре предстает «набором „генов“ культуры, обусловливающим тип культурной целостности» [11, с. 135]. На познавательном уровне пояснить эти дефиниции можно мыслью А. И. Каплуна, о том, что понятие стиля относится к наибольшему временному измерению архитектуры как категории культуры. «Отношение архитектуры к понятию стиля определяется общей ретроспекцией роли и места архитектуры в истории человеческой культуры» [12, с. 122]. Подытожить эти рассуждения уместно цитатой Е. Н. Устюговой: «Проникновение стиля в глубь культуры оказывается по существу содержанием эстетической активности субъекта в любой сфере культурного деяния (в том числе и в архитектуре. – С. Ж.). Как форма бытия эстетической (другими словами, художественной. – С. Ж.) культуры, располагающейся на границах духовно-ценностного и материального, стиль является способом и формой осуществления эстетического начала в культуре» [13, с. 422–423].

Но утверждать, что в периоды гомеостаза нет эволюции, нельзя. Это развитие плавное, поступательное, подобное живому организму. Активный же процесс развития архитектурной системы совершается за счет фазовых переходов через точки бифуркаций в периоды общего повышения хаоса и информационной энтропии, которые появляются только при условии открытости системы к внешнему информационному обмену. Такой обмен может происходить на любом уровне архитектурной системы посредством изменений материальной, духовной или художественной деятельности человека и общества, а также под влиянием изменений в самой естественной природе. В материальной культуре это могут быть новые достижения в науке и технике, в духовной – смена мировоззрения или моральных и нравственных ценностей, в художественной – новые художественные образы как проявление «материализации духовного и одухотворения материального» [3], возникающие в результате осмысления всего нового в разных сферах жизни человека и социума, а также в природе. Но первичным двигателем является, конечно, сам человек и его потребности, которые реализуются при появлении определенных материально-технических возможностей. В свою очередь, появление материально-технических возможностей инициируют появление и нового качественного уровня материальных и духовных потребностей; физиологические же потребности человека до сих пор остаются неизменными.

Таким образом, то или иное негативное или позитивное воздействие культуры на архитектурную систему способно инициировать рождение новых переменных на том или ином ее иерархическом уровне, которые, в свою очередь, влияют или на экстенсивное, или на интенсивное развитие зодчества. Экстенсивное развитие – это существование в гомеостатичном состоянии, интенсивное развитие – это преодоление хаотичного состояния, кризиса. В кризисные периоды происходит «разрыв» определённого иерархического уровня, свидетельствующий о том, что именно в нем происходит смена управляющих элементов, которые, в свою очередь, могут повлиять на изменение смежного иерархического уровня. Однако «разорваться» может не один, а несколько уровней архитектурной системы. Глубиной «разрыва», т. е. количеством охваченных хаосом иерархических уровней может определяться величина переживаемого кризиса и, следовательно, качество последующего гомеостаза. Масштабность переживаемого кризиса свидетельствует о том, насколько кардинально изменится система после него.

В заключение можно добавить, что описанные внутренние механизмы эволюции архитектурной системы в общем виде иллюстрируются историей европейской архитектуры от античности до наших дней, интерпретируемой здесь как череда гомеостазов – стилевых явлений (например, «большие стили», суперстили), разделенных кризисами – переходными периодами (например, постмодернизм, эклектизм, маньеризм) с точками бифуркаций. Впрочем, описание работы представленной в статье структурно-функциональной модели на конкретном историческом материале – тема для отдельной статьи.

1 Об этом см.: Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и образовании. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 240 с.

2 В «Капитале» (кн. 1, отд. 3, гл. 5, §1) К. Маркс писал: «…Самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально».

3 Согласно М. С. Кагану, духовная культура выражается в таких формах предметности, как знание, ценность, проект; материальная культура – в человеческом теле, технической вещи, социальной организации; художественная же культура – в воплощенном художественном образе [3].

4 Рисунок 1 выполнен автором на основе схемы динамики взаимоотношений материальной, духовной и художественной культур М. С. Кагана [3] и концепции Ж. М. Вержбицкого об архитектурной культуре, согласно которой существует целостность таких видов архитектурной деятельности, как архитектурно-художественное творчество; проекты как «модели потребного будущего»; осуществленные строительным производством объекты в натуре и, наконец, система архитектурного образования [6].

5 Данными вопросами мы перефразировали мысль В. Г. Буданова о креативной триаде. «Адекватный конструктивный взгляд на становление существовал в культуре всегда. Он представлялся, говоря современным системным языком, креативной деятельностной триадой: Способ действия + Предмет действия = Результат действия». Об этом см.: Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и образовании. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009.– С. 60.

6 В. Г. Власов на основе «вёльфлиновских пар» сравнил архитектурные стили классицизма и барокко. При сопоставлении этих стилей он выделил семь структурных уровней формообразования. По нашему мнению, из них уровни «Архетип мышления (рациональный и иррациональный)», «Способ формообразования (формосложение и формовычитание)» и «Средства гармонизации (метр и ритм, симметрия асимметрия, модульность и иррегулярность)» соотносятся не столько со стилем, сколько со способом создания стиля, т. е. с творческим методом. Об этом см.: Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – Т. 2 : Б-В. – С. 67.

7 А. Г. Раппапорт задается вопросом о том, правомерно ли вообще называть весь комплекс идей и концепции об архитектуре строго теорией. Ученый приходит к двум следствиям. 1. Теория архитектуры есть ошибочное название для рецептурной совокупности знаний и сформировалась в силу случайных исторических и социально идеологических обстоятельств. В иных сферах аналогичное знание обходится без “теорий” не переставая иметь огромное практическое знание (нет теории одежды, теории кулинарии, теории подметания улиц и помещений и пр.). 2. Теория архитектуры в принципе возможна, но для того, чтобы она стала реальной, необходимо дать ей принципиальное описание и, в частности, выявить специфические для такой теории проблемы, которые могут иметь разные исторические варианты решений, а смена этих вариантов и станет каркасом историко-теоретического обособления самой профессиональной деятельности. Об этом см.: Раппапорт А. Г. Перманентная проблематизация: (ТА 366) : [Электронный ресурс] // Авторский блог Александра Гербертовича Раппапорта «Башня и лабиринт». – 2014. – URL: http://papardes.blogspot.ru/2014/02/366.html

8 Появление иерархических уровней можно соотнести с некоторыми из шести этапов эволюции архитектуры, выделяемыми В. Г. Власовым. Так, появление иерархического уровня 2 приходится на I (достилевой) этап эволюции искусства – период конструктивного формообразования, когда искусство архитектуры еще не выделилось из обычной утилитарно-ремесленной деятельности и не стало персональным художеством. Появление иерархического уровня 4 приходится на II этап – период формирования и развития композиционных принципов и жанровой определенности ордерной архитектуры в искусстве античности, Средневековья и Ренессанса. Формирование же уровня 6 соответствует III этапу (XVI–XVII вв.) – периоду интенсивного стилеобразования в классических диалектальных категориях «классицизм – барокко». Об этом см.: Власов В. Г. Дизайн-архитектура и XXI век : [Электронный ресурс] // Архитектон: известия вузов. – 2013. – №41. – URL: http://archvuz.ru/en/2013_1/1

References

1. Kholodova, L.P. (2010) Сoncepts of modern theory of architecture. Architecton: Proceedings of Higher Education, No 31. Available from: http://archvuz.ru/en/2010_3/1 (in Russian).

2. Zhuikov, S. S. (2014) On the history of superstyles in architecture. Part II. Synergetic interpretation. Architecture and construction of Russia, No 6. P. 30-40 (in Russian). 3. Kagan, M. S. (1996) Philosophy of culture. St. Petersburg: Petropolis (in Russian).

4. Rappaport, A.G., Somov G. Yu. (1990) Form in architecture: problems of theory and methodology. Moscow: Stroyizdat (in Russian).

5. Zavarikhin, S.P. (1989) Russian architectural criticism (mid 13th – early 20th century). Leningrad: Leningrad University Publishing(in Russian).

6. Verzhbitskiy, Zh.M. (2010) Architectural culture. Architecture as a means of humanization of the second nature. St. Petersburg: Ardis (in Russian).

7. Ryabov, V.Yu. (2013) Construction principles of architectural object in Vitruvius’ De Architectura. In: Questions of architectural theory: Conversation of architecture and human. Moscow: LENAND. P. 505-522 (in Russian).

8. Kagan, M.S. (1997) Aesthetics as a philosophical science. St. Petersburg: Petropolis (in Russian).

9. Shipitsyna, O.A. (2001) Architectural science and criticism. Ekaterinburg: Architecton (in Russian).

10. Architecture and Urban Planning: Encyclopaedia (2001). Moscow: Stroyizdat (in Russian).

11. Borev, Yu.B. (2002) Aesthetics. Moscow: Vysshaya shkola (in Russian).

12. Kaplun, A. I. (1985) Style and Architecture. Moscow: Stroyizdat (in Russian).

13. Lexicon of non-classics. Artistic and aesthetic culture of the 20th century (2003). P. 421-423 (in Russian).

Citation link

Zhuikov S.S. SEVEN ELEMENTS OF AN ARCHITECTURAL SYSTEM [Online] //Architecton: Proceedings of Higher Education. – 2015. – №3(51). – URL: http://archvuz.ru/en/2015_3/6

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attrubution-ShareALike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная